「起こりうります」は起こりうるか?

「……といったことも起こりうりますので、……のほど、よろしくお願いします。」

1 はじめに

こんにちは「ぜんじ」です。タイトル中にある「起こりうります」は、筆者が実際に職場で出くわした表現です。

これを耳にした時には(えっ、そんな言い方できるの?)と大いに驚きました。

後になって考えてみると、実は結構(文法体系的に)理にかなった言い回しなんじゃないかと思い、ここにエッセイとしてまとめることにしました。気楽に読んでもらえたら嬉しいです。

この記事では、タイトルにある「起こりうります」という表現が、「一段活用動詞の五段活用動詞化」に関連する現象であることを提案したい。

2 「起こりうります」は何者か

まず、「起こりうります」は一体何者なのか(=文法的にはどう説明できるのか)という問題から話を始めたい。この「うり」が、次に引用する「える(うる)」と深い結びつきがあることは疑いようがないだろう。

える【得・獲】

[ 2 ] 〘 自動詞 ア行下一段活用 〙

[ 文語形 ]う 〘 自動詞 ア行下二段活用 〙 ( 動詞の連用形に付いて補助動詞のように用いられる ) …できる。

[初出の実例]「しましくもひとりあり宇流(ウル)ものにあれや島のむろの木離れてあるらむ」(出典:万葉集(8C後)一五・三六〇一)

「涙こぼれそめぬれば、折折ごとにえ念じえず」(出典:源氏物語(1001‐14頃)帚木)

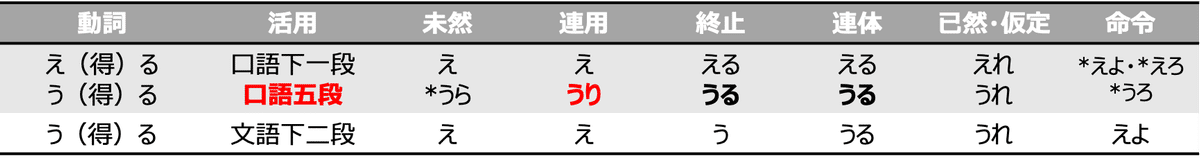

この動詞は、口語だったら下一段動詞(え、え、える、える、えれ、えよ・えろ)であるし、文語だったら下二段動詞(え、え、う、うる、うれ、えよ)で活用する。「ます」が下接していることから、今回のテーマの「うり」は連用形と考えられる。しかし、今回の「起こりうります」の「うり」の活用形は、このどちらにも見当たらない。差し当たり、別のものとして扱うことにする。ここまでの内容を表にまとめてみると以下のようになる。

さて、この「うり」、一体どうやって扱えばいいだろうか。

「える(うる)」だけを見ていても埒が明かないので、とりあえず補助線として五段動詞「売る」を持ってくる。なぜなら、この動詞は連用形に「うり」を持つからだ。まとめるとこんな感じ。

あれ、そっくりじゃないか。

そして、よくよく考えてみると、ちょっとお堅い言い方になると、口語では終止形で「うる」を使う。さらには、連体形でも「うる」を使う。

(1) 僕がサッカーで優勝することは十分ありうる。

(2) 僕がサッカーで優勝することは十分ありうることだと思うんだけどなあ。

そう考えると、先程の活用表に若干の修正を施さなければならない。

この表を見ていると、口語下一段の「うる」の居住まいが悪いのが見て取れる。ならば、引っ越しをさせよう。新たに「口語五段」の行を作る。

かなりスッキリしたのではないか。しかし、なんでこうなるんだろうか? 考えられる理由を第4節で述べたい。

3 「起こりうります」は可能か

前節では「起こりうります」の文法的な位置付けについて整理した。ちなみに、この「起こりうります」はどのくらい「よくある」形なんだろうか。筆者は、最初「起こりうります」はかなりのレアケースだと思っていたが、実際には結構ある形らしい。Google で"起こりうります"で検索してみると、6,660件ヒットした。その中から、例文をいくつか拾ってみる。

(3) 製造メーカーの名前以上にお菓子の名前が独り歩きするということはしばしば起こりうります。

(4) 災害は「いつでも」「どこでも」起こりうります。

(5) 頭痛は様々な原因からも起こりうります。

(6) SNSの問題はどんな子でも起こりうります。

(7) そのような状況のなかでは相続のことなど後回しになってしまって、いつの間にか借金などを相続してしまうことも起こりうります。

自治体・病院・法務系など、結構お堅いイメージのある団体のホームページなどにもじゃんじゃん載っていることがわかった。チャラい言い方ではないようだ。

調べていくうちに、この「(動詞)うります」が、かなり前からあることが分かった。ただし、こちらは野球中継なので話し言葉である。

なお、蛇足ながら、昔ラジオの野球中継で解説の金田正一氏が「スクイズもありうりますね」と言うのを聞いてのけぞったことがある。いくら古語の二段活用が残存している特殊な動詞だとは言っても、もちろんそんな活用形は存在しない。

話し言葉で発生した語形が、書き言葉で現れるようになってきたのだろうか。

4 「起こりうります」と繋がる(かもしれない)現象

「起こりうります」と繋がる(かもしれない)現象として、以下の3つを挙げる。

「できれる」

ら抜き言葉

一段動詞命令形の五段動詞命令形化

これらは、全て「一段活用動詞の五段活用動詞化」に関わる現象である。

4.1 「できれる」

筆者が今の職場に来て、一番衝撃を受けた語形の一つ。

(8) ……することができれる人

発話内容を考えると、ただの「できる」と変わらない。おそらくは、下のような類推から作られた語形。

4.2 ら抜き言葉

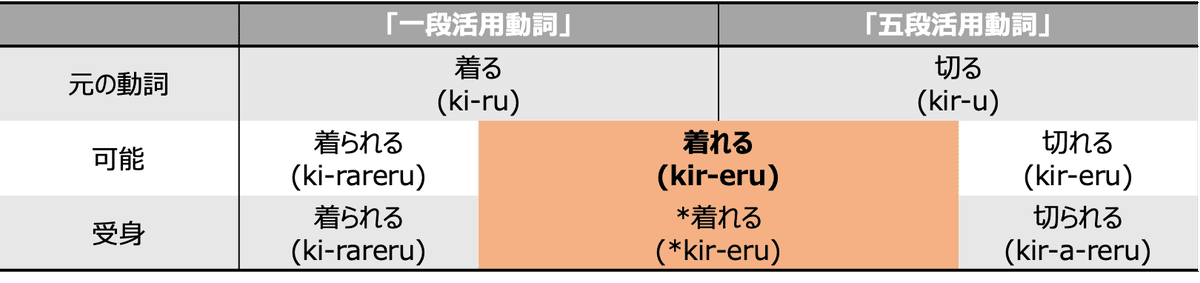

書き言葉では訂正されることの多い「ら抜き言葉」であるが、これも一段活用動詞が五段活用動詞のように振る舞うことでできたものである。

いわゆる「ら抜き言葉」とは可能の意味の「見られる」「来られる」等を「見れる」「来れる」のように言う言い方のことで,話し言葉の世界では昭和初期から現れ,戦後更に増加したものである。

表にまとめてみると、本来、一段活用動詞である「着る」が、可能の意味では「着れる」として五段活用動詞のように振る舞い、五段活用動詞の枠まではみ出ていることがわかる。

4.3 一段動詞命令形の五段動詞命令形化

「早く寝れこの〜!」——クソガキだった筆者に、父と母が若干キレ気味で言う場面が脳裏に浮かぶ。アクセントは「ハ/ヤ\ク ネ/レ コノ〜!」である(ヤとレが高い)。

この「寝れ」は、筆者が生まれた地域で使われる命令形である。標準語では「寝ろ」か「寝ろ」が使われる。またまた、この「寝れ」も一段活用動詞が五段活用動詞のように振る舞うことでできたものである。

この現象は、割と日本全国で広く見られるらしい。

4.4 一段活用動詞の五段活用動詞化(まとめ)

今までの話をまとめるとこんな感じ。

5 おわりに

ここでは「起こりうります」という表現が、日本語の変化の潮流を形成している「一段活用動詞の五段活用動詞化」に関連する現象であることを提案した。提案した、っていうよりも、ただ思いついたことを書き並べただけだけれども。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。