2024年私的コンテンツベスト3

2024年で個人的によかったコンテンツベスト3。

毎年やってたりします。

2024年のベスト3は、

①syudouさんの「アメイジングハッピーハロウィンナイト」

②ゆっくり実況者のむちゃたぬきさん

③インディーゲームスタジオ・Project Moon

①syudouさんの「アメイジングハッピーハロウィンナイト」

2024年は新しい文化的なトレンドが勃興したと考えていて、その象徴として、ボカロP・syudouさんの「アメイジングハッピーハロウィンナイト」を選びました。

その新しい文化的なトレンドとは、アニメ『Hazbin Hotel』や『The Amazing Digital Circus』、ゲーム『Poppy Playtime』が上半期に同時多発的にヒットしたという現象です。

※『Poppy Playtime』は2021年にリリースしたゲームですが、2024年1月にリリースされたチャプター3が過去イチヒットした。

海外発のキャラクターコンテンツが同時多発的に日本でもヒットしたという現象がまずおもしろくて(詳細はこっちの文章の“『UNDERTALE』以降のキャラクターデザイン”で語ってます)

また、個人的にはSCPやThe Backroomsの文脈と、animation memeというジャンル・表現手法が近年おもしろいと思ってるのですが、「アメイジングハッピーハロウィンナイト」はまさにそれらをごちゃ混ぜにオマージュしていて、2024年のカルチャーを語るならまずこの楽曲とMVは外せない作品だと考えています。

※SCPやThe Backroomsに関する詳細はこちら

※animation memeに関する詳細はこちら

動画のコメント欄でも、『The Amazing Digital Circus』のオマージュであるということ以外にも、『Poppy Playtime』や『Garten of Banban』などのマスコットホラーゲーム、The Backroomsのオマージュなんじゃないかという指摘が多くあります。

サビ部分のキャラクターたちがパッパッと入れ代わり立ち代わりポージングを決める演出は、animation meme的な手法を取り入れてる印象です。

※コメ欄でも同様の指摘をしている方が何人かいたので、共通認識としてこういう表現が広がってそう

個人的な願望も込みで、こういうデザインやキャラクターが大衆化したらおもしろそうだなーと思っていて、今後のポップカルチャーの景色を変えうる可能性があると考えています。

いわゆる"萌え"を起源とする美少女や少年ジャンプを代表とする漫画的キャラクター、サンリオやサンエックスのような物語への依存度が低いキャラクターとはまた違う、海外発のキャラクター文化やデザイン(ディズニーやアメコミとも違うカートゥーンや人外系)が日本でも浸透するかもという期待。

「アメイジングハッピーハロウィンナイト」は、MVをはじめ、キャラクターデザインを担当したイラストレーター・ヤスタツさんのキャラデザセンスが素晴らしくて、"そういったモノ"を意識したデザインとして、独自性もあってほんとによい。

syudou(@tikandame)様

— ヤスタツ (@yasutatsu_) September 27, 2024

新曲「アメイジングハッピーハロウィンナイト」

イラスト・動画担当はヤスタツです。

よろしくお願いします!☺︎☺︎☺︎https://t.co/LS6Jwg6s0m pic.twitter.com/mAHSsOR4F7

「日本のアニメが海外でも人気らしい!」っていう近年のムードがありますが、それと同じぐらいにおもしろい現象として、海外のキャラクターコンテンツも日本のオタクに刺さる作品が増えてきています。

なんとなーく、子供のころに日本のオタク文化にハマっていた海外のギークたちが大人になって、海外の感覚とオタク的な感覚が混ざり合った作品を制作しているのかもしれないなーと思ったりします。

2025年は、“カートゥーン(海外の感覚)を日本のアニメーターたちが再解釈したアニメ”『パンティ&ストッキング』の新作が始まるっぽいし、ゲーム『UNDERTALE』は10周年だし、Toby Fox氏による『DELTARUNE』のチャプター3と4がリリース予定だし、『Poppy Playtime』のチャプター4も1月には来るという噂だし、『The Amazing Digital Circus』も継続的に作品アップしてるし、『Hazbin Hotel』のシーズン2も早ければ来年後半にはくるかもだし、2024年に生まれたトレンドはまだまだ続きそうな予感がします。

※『パンティ&ストッキング』は、個人的に近年で一番おもしろかったアニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』を制作したTRIGGERさんなので期待値が上がりまくってる

※近年は“アンチモラル”というキーワード・スタイルに注目しているのですが、パンストはまさに“アンチモラル”なスタイルなので楽しみ

2024年は、アニメ『Hazbin Hotel』や『The Amazing Digital Circus』にハマりつつ、ゲーム『Poppy Playtime』のチャプター3で登場したキャップナットに惹かれドッグデイの劇的な展開にぶん殴られて、そのほか色々と新しく興味をもったジャンルもあって、それらがごちゃ混ぜになってるsyudouさんの「アメイジングハッピーハロウィンナイト」がめっちゃいい~となったので2024年ベスト3としました。

さて、animation memeについても改めて振り返りをしてみたい。5月に関連の文章を出しましたが、2023年の「混沌ブギ」のヒットを経て、2024年どうだったか?を振り返ってみようと思います。

animation memeの特徴は、

・“head bop”と呼ばれるキャラクターが上下にリズムを刻むアニメーション

・Alight MotionやLive2D的なアニメーション表現

だと考えていますが、

それらによって、動画の視聴維持率が高くなるのではないかという仮説が個人的にあります。

つまり、ショート動画時代のテンポ感に慣れきった人類は、音楽と映像にあわせてキャラクターがぴょこぴょこ動いて、たまに表情やポージングが変わるだけで、思わず動画を見続けてしまうのではないか。

ダンスアニメーションのように、有名なコレオグラファーにクオリティの高い振り付けを考えてもらう必要もなく、という仮説。

2024年はanimation memeの代表的な作品である「混沌ブキ」を意識してそうな作品がけっこう増えた年でもありますが、

曲がそもそもいいということを大前提として、"MVの最初から"animation meme的な表現を取り入れた以下3作はわかりやすく伸びてます(サビだけanimation memeみたいな動画も多い)

動画投稿時はルーキー的ポジだったボカロPの方々ですが、この動画でそれぞれ100万再生を突破(それまでの動画は数千から1万再生ぐらい)

YouTubeやTikTokでは、視聴維持率が高ければ、オススメにも表示されやすいことを考えると、現代に適応した表現形式としておもしろいです。

※2024年は重音テトがトレンドだったというのもありますが

大手どころだと、ROF-MAOや混血のカレコレがanimation meme出身のクリエイターを動画制作に起用していて、それぞれほかオリジナル楽曲と比べても伸びてます。

※ROF-MAOに関しては、2年前の楽曲「I wanna! You wanna!」に次いで、2本目の1000万回再生を突破。なんなら半年で抜きそうな勢い。

あとは、animation memeのジャンル・コミュニティで定番曲だったHoneypie memeを採用した動画が2600万回再生と過去イチでバズってました。

https://youtu.be/mcYLzu_1cNc?si=7BxnFdLlJ0NzLk6l

ちなみに、アニメーションのインスピレーション元として、以前のanimation meme関連の文章でも触れたためごさんのHoneypie memeがクレジットされています。

過去にもいろんな人がHoneypie memeで動画を作ってる参考動画:

↓この辺の作品も好き。animation meme的な要素をミニマムにかつ高いクオリティで制作するとこんな感じかなぁという動画と、元々animation memeを作っていたアニメーター・白以さんによる作品で、その表現を発展させるとこうなる的なやつ

Joystick meme pic.twitter.com/42o1H15GXE

— ほてぷこ (@hotepuko) November 21, 2024

今年爆流行りして1億再生を達成した「メズマライザー」も、ぴょこぴょこキャラが動く&実は『Poppy Playtime』をモチーフにしてると公言されてるので、やっぱりなんか"そういう感じのやつ"がトレンドだった1年かなと思います。

実際にモチーフです https://t.co/0V1InbKJGX

— channel (@x_cast_x) September 15, 2024

ぶっちゃけこれだけなら”ただのミーム”で終わってしまうんですが、このanimation memeがTikTokを中心に、ひとつのジャンル・コミュニティとして確立しそうな雰囲気があり、それが文化的にめちゃくちゃおもしろそうと思ってます。

animation memeをベースに、オリジナルキャラクター(OC)で定期的に動画を投稿し、時にはお互いのOCでコラボ動画作ったりとか。フォロワーは数千から数十万人くらいだけど、動画がバズると100万再生いったりするようなそんなコミュニティ。

▼ BOUNCE IT meme

@agitthaaii !!!ʙᴏᴜɴᴄᴇ ɪᴛ!!! // ᴄᴏʟʟᴀʙ ᴡɪᴛʜ @˚⋆𐙚 ℝ𝕒𝕫𝕠𝕟𝕊𝕜𝕪⚚•˚ // Ib: #trend || #?gach️atrend💗 #gacha #bounce #it

♬ original sound - pookiemaq - pookiemaq

@ladymaris64 Bounce It collab w/ @🎄 Kimeshi ;; 70k @GachaMauri and Dibuja_Dora on YT Og by @Turquoiseish X #gachatrend #tiktok #fyp #foryouu #foryou #fypシ #edit #gachaedit #gacha #?gachallife💜même_edit💙 #?gachallife💜même #?gachatiktoker🧚sur #?gachaclud💚même #?gachaculbe💜 #?gachallife💜g #viral #tweening #animation #gachaanimation

♬ sonido original - Lady Maris

※こんな感じの動画が無限に投稿されてる

animation meme発でコミュニティで人気のOCも登場し始めてる(nyokaとか)

@nn.yoka me when im Make funny Face #nyokableh #fyp #tweening #alightmotion

♬ qqaz_bootlegg by ilyhiryu - NYOKAAAA!(。 °)ᕗ

@kawomura original: @NYOKAAAA!(。 °)ᕗ #art #oc #ibispaintx #alightmotion #tweening #memeanimation #ichigotart #nyokableh #nyoka #yuri (?) #animationmeme

♬ qqaz_bootlegg by ilyhiryu - NYOKAAAA!(。 °)ᕗ

@clockzoup ( ORIGINAL: @NYOKAAAA!(。 °)ᕗ ) Vett playing with the security cameras be like #oc #vettrinalclinic #art #fyp #fypシ #viral #artistsoftiktok #drawing #popular #trend #trendy #trending #zyxcba #boost #reach #blowthisup #relatable #tweening #chiikawa

♬ original sound - Ted 🔎

基本的には、海外のユーザーが多いですが、日本のトレンドとタイムラグがないのもおもしろいポイントです。

nyokaのファンアートで「みむかゥわナイストライ」。

@ruatiktok2525 You're an IDIOT!!✋😋✋ #fanart #nyoka #kyona @NYOKAAAA!(。 °)ᕗ ※この動画にそういう意図は一切ありません、ひたすらにょかがきょなを煽ってるだけです()

♬ original sound - Rua - Rua

近年は、アニメーションやイラストなど、いろんなコンテンツのクオリティが上がって(それに比例して消費者側の目も肥え始めて)、制作費や時間などのコストが上がってきて、商業とも密接に関わることで発展していますが、現在のanimation memeコミュニティの“アマチュア感”や“チープさ”はそれらに対するカウンターとしておもしろいです。

※その上で、ショート動画のシステムに乗ることで、多くの消費者のもとに届きやすい。チープさは真似のしやすさにも通じる=ミーム化しやすい。

“インディーアニメ”が商業(MVやCM)と連動することで人気を獲得しましたが、クリエイター自身のアニメーション作品は(盛り上がり当初に期待したほど)生まれなかったと個人的には感じています。

そもそも論として、クオリティが上がる一方のアニメーションシーンにおいて、物理的な作業量としても自主制作で勝負するのは相当ハードルが高そう。

自主制作アニメをクオリティ高く、定期的に投稿し続けることの難しさと、なんやかんや自主制作アニメを収益化できる市場が日本では小さいので難しそうでもあります。

※もちろん個人でも時間をかけて作品を作っているアニメーター、集団制作を模索しているアニメーターグループなど、色々な実践は存在する

そう考えたときに、animation memeにおけるアニメーション作品・アニメーターの豊富さと定期的な投稿頻度は、現代のアニメ文化(商業とインディーの関係性)や動画文化(ショート動画およびそれによる海外との接近)をある種象徴するようなムーブメントだと感じています。

そういった動向・コミュニティが生まれ始めている中で、animation memeの文脈を踏まえた作品が定期的に大衆に届いていることもあり、この「animation meme」というコミュニティ・表現手法がどういう発展を遂げるのか楽しみです。

②ゆっくり実況者のむちゃたぬきさん

今年一番ハマった動画投稿者さん。

ほんとおもしろいです。

過去の文章でも触れてるので、そこでの説明を引用すると、

むちゃたぬきさんの動画はテンポがいいので耳心地がよくて、1秒あたりの情報量も多いため、賑やかで観ていて楽しい。

YouTuber・ゲーム実況者による動画文化から、VTuber・FPS系ストリーマーのライブ配信文化を経て、ショート動画がイチジャンルになった現代において、ショート動画のテンポ感が浸透しつつあります。

ショート動画の影響で、いわゆる“倍速視聴”など動画視聴に対する感覚が変わってきている中で、その時代の感覚にマッチしたコンテンツも生まれてくると考えています。

“ショート動画以降”の動画文化を語る上で、むちゃたぬきさんの編集はかなり時代にマッチしていて、個人的には(SCPやThe Backroomsのトレンドも含めて)2024年を象徴するようなクリエイターのひとりだと思います。

ということです。

ショート動画的なテンポ感を長尺動画でやってる的な、すさまじい編集とセンスです。なんか何回も見直したくなるような、耳に残るようなテンポとか効果音とか、そういうのがむちゃくちゃ上手い。

テンポ感について、ご本人さんも視聴者さんから指摘された際に、“すごい勢いで動画が消費されていく昨今なので 一つの動画は「一曲聴いた」くらいのテンポで構成してます。”とおっしゃってて、近年は音楽とコンテンツが密接にかかわる時代なので、そう考えると、音楽的な動画とでもいうような、その感覚も腑に落ちます。

自分映像も音楽も何もやってないので言語化出来なくて大変申し訳ないんだけど

— ゆっくりむちゃたぬき【ゆっくり実況】 (@muchatanu) August 6, 2024

多分こう言うことなんだと思います(白目)

ありがとうございます…

•びーぴーえむってのはえっと…

速度は基本140です キャラによって変えてます… https://t.co/xkqeYjw8Ec

ちょっと前に投稿されたポケポケの開封動画とかほんとすごくておもしろいです。

※コメ欄にある「あーもうめちゃくちゃだよw」というコメントが的確すぎる。めちゃくちゃなんよ。

近年はゆっくり実況が当たり前の存在になってて、東方が引き続き人気らしいのですが、その状況をメタ的に作品に落とし込んだ動画「霊夢がマルチバースで増えた結果」もオススメです。

③インディーゲームスタジオ・Project Moon

2024年は韓国発のゲームメーカー・Project Moonを知って、どハマりした一年でした。

プロムンとそのゲーム『Limbus Company』のあれこれはこっちで語ってるので、こっちではプロムンの2作目である『Library Of Ruina』について話します。

難易度が高いゲームという評判なのですが、実際ほんと難しい…(2,3回心折れた)けど、ルールやギミックを理解して対策すれば、ちゃんと勝てるのでほんとおもしろいです。

学生の頃にハマってたら毎日徹夜で無限に狂ったようにやってただろうなあ…ってぐらい沼る。

プロムンの世界観も好きすぎる。

『Library Of Ruina』の発売は2021年でちょい昔の作品ですが、2024年にSwitchとPS4に移植があったので、実は再注目されたタイトルでもあります。

例えば、インディーゲームのレビュー動画を投稿しているYouTuberの方々が、2024年上半期発売のインディーゲームのランキング動画を投稿していますが、そのうち2人がその第一位に『Library Of Ruina』を挙げています。

それぞれ個別の紹介動画もアップされているので気になる方はぜひ。

近年のインディーゲームへの注目度として、今年は特に話題になるトピックも多かった印象ですが(パルワのインディー論争等)、その中でインディーゲームとしてのおもしろさにおいても高く評価されている作品です。

そして、個人的には、『Library Of Ruina』(あるいは、Project Moon)が各作品に込めているテーマは、"正しさ"が大きく揺らぎ始めている2024年だからこそ改めて意味のあるものだと考えています。

ちなみに、現在130時間ほどプレイしてますが、まだ全クリしてないです…。もうここクリアしたらエンディングやろなってとこまできてますが、難易度高くて絶賛苦戦中…。

『Library Of Ruina』がどういう物語的結論を出すのか、まだわからないところではありますが、なんとなくの全体像は見えてきたので考察含めてそのテーマについて書きたいと思います。

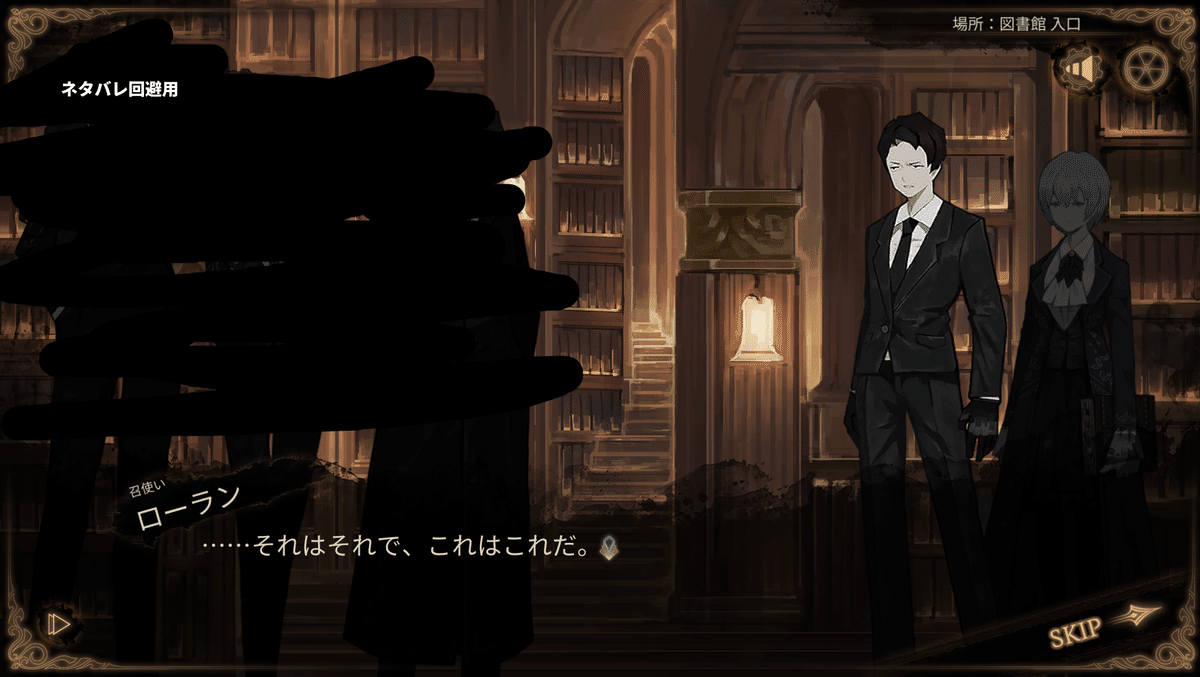

作中で主人公の口癖のように頻出する「それはそれで、これはこれ」がまさにそのテーマを象徴するようなセリフです。

「正しさ」なんてものは存在せず、ただそこにあるのは「自我の発露」のみ。そしてそれは結局人間社会というシステムの中で、他者との関係性によって生まれるもの。

必死に生きる中で生じた自我の発露は、他者への加害に繋がることがあり、その場合において初めて「正しくない」という判断が他者から下される。

プロムンが描く"都市"という社会システムでは、「死」や「暴力」が当たり前のように存在し、騙し騙されが日常だからこそ、自己を守るための正当化として、「それはそれで、これはこれ」という半ば正しさへの諦めのようなダブスタ的スタンスを飲み込むしかない。

そんなテーマの物語を、Project Moonは"都市"という死と暴力が隣り合わせの、正しさなんて微塵も存在しない世界観で描こうとしている。

『Library Of Ruina』では、"都市"を舞台に、そこに突如として現れた"図書館"と呼ばれる場所(超常現象)を軸に物語が進行する。

"図書館"には、"都市"の住人たちが招待され、"図書館"に務める司書との死闘を制することで、ゲストは望みの本(知識)を手に入れることができる。ただし、負けるとその"図書館"の本にされてしまう。

ゲームとしては、プレイヤー側(主人公側)が図書館サイドで、次々に訪れるゲストを返り討ちにして、本をたくさん蔵書して図書館の完成(たったひとつの本の獲得)を目指すステージクリア型のバトルシミュレーションゲーム。

街のチンピラからヤクザ、殺人鬼、都市で起こる事件を解決するフィクサーたち、宗教団体、軍事企業、掃除屋、サーカス団等々、都市に住む様々な人たちが図書館にやってくる。

ステージごとに闘う相手が変わり、戦闘前にはその相手に関するストーリーが展開される。

そして、ステージごとに登場キャラ(敵)はどんどん変わっていくけど、ストーリーとしては前後のステージで連続性があったりする。

※下っぱを倒したら、その敵討ちに次のステージで親玉が出てくるとか

そのゲーム性と、作品のストーリーあるいはテーマがむちゃくちゃ噛み合ってて素晴らしいんですよ。

それによって具体的には以下の4つのポイントを同時に達成しています。

①プロジェクトムーンが創り上げる"都市"という世界観の紹介(前作からプロムンワールドをより拡張する試み)

②"都市"という生態系の中で、いろんな登場人物たちの人生が絡み合って、お互いに大なり小なり影響を与え合っていることの示唆

③"未知"がプロムン作品のテーマのひとつと考えていますが、"図書館"でゲストを本(知識)にすることで、"図書館"側のキャラクターが都市を少しずつ知っていくという構造になっている

④いわゆるデッキ構築型のバトルシミュレーションゲームで、敵を倒すとその敵に関する新しいカードがゲットできて、デッキ編成の幅が広がる

②については、この作品のテーマに深く関わっていて、群像劇的に互いが互いのストーリーに干渉し合っていて、それによって"都市"という社会システムあるいは生態系をうまく表現している。

例えば、自分が生きるために必死に朝から晩まで働いていた人が居眠り運転で事故ってしまったとして、その事故によって交通渋滞が起こり、救急車で移動中の患者が亡くなってしまう、みたいなそういう社会的な連鎖のイメージ。

そして、その群像劇的に進行する物語の中で、プロムンが「自我の発露」と「正しさ」の関係性において何を描きたいのかが少しずつ見えてくる。

なんていうか、「それはそれで、これはこれ」という言葉が象徴するように、ヒトは白黒では生きられない、矛盾を抱えた生き物なんだということを表現しているように思う。

さらにいうと、「自我の発露」とそれによって引き起こされる「他者への加害(正しくないこと)」が、複雑な人間社会("都市"がその比喩)においては不可抗力的かつ連鎖的に生まれるという、その過程と帰結が切なく描かれている。

ただ、その上で、③に関連することですが、白黒つけられないとしても、"知ること"は大事で、知ることによって(作中のとあるキャラクターのセリフを借りるなら)ヒトは"恥を知る"ことができるというセリフがとても印象的でした。

『Lobotomy Corporation』と『Library Of Ruina』の関連性でいうと、『Lobotomy Corporation』で自我の発露を行なったキャラクターが、『Library Of Ruina』ではその行為によって生まれた"恥を知っていく物語"のように思う。

※個人的には、恥は罪とも言い換えできて、それが3作目『Limbus Company』のキャッチコピー「FACE THE SIN, SAVE THE E.G.O」(罪悪に直面し、自我を救え)につながるのかなと考え中

複雑な人間社会の中で生まれた自我を発露することは、他者を加害することにもつながるが、それを否定も肯定もせず、その事実を知って背負って生きるしかないということ。

自分のために他者を踏み躙って、その痛みを知った上で生きよという、感情がぐちゃぐちゃになるようなそのどうしようもなさは、とてもとても人間らしいと感じます。

※プロムンは公式的に作品のテーマとして、"人間讃歌"を謳ってるので「たしかにそれはとても人間的だなあ…」と思う

韓国社会の比喩かなと思うところもある一方で、2024年においては、日本社会・世界情勢としても「正しさ」よりも「切実さ」に比重が傾き始めてるような雰囲気を感じる中で、『Library Of Ruina』が扱うテーマは非常に時代性を感じさせます。

その「切実さ」はアンチモラルな世界観だからこそ際立つモノでもあり、現代社会の切実さを描いたこの作品を、2024年にインディーゲームとしても再評価されているという事象も含めて、個人的な2024年コンテンツベスト3のひとつに選びました。

とはいえ、まだ全クリしてないので、『Library Of Ruina』が最終的にどんな結論を出すのか楽しみです。

※絶賛悪戦苦闘中ですが、どうにかクリアしたい…

絶賛運営中で、今年更新された『Limbus Company』の7章もよかった…

プロムンはいいぞ。

以上です。

今回ここで触れたモノ、あるいはこれまで触れてきたモノとはまた全然違う何かをおもしろがっているような2025年になればいいなあと思ってます。

ちなみに、2022年ごろから注目してたPOPMARTのLABUBUが2024年にヒットしたのでニコニコしてます。対戦よろしくお願いします。

POPMARTさんとこのガチャフィギュア🐶🐶🐶(あんまかわいくないのが出たな…という感情) pic.twitter.com/sRxnaN2WDO

— ニゲロオリゴ糖 (@revym92rg) January 22, 2022

POPMARTと横山宏さんとのコラボかわいくてよい〜 pic.twitter.com/lwexBt8Txk

— ニゲロオリゴ糖 (@revym92rg) May 8, 2023