鵲に導かれて朝鮮へ渡った倭人の秘密 靖国・君が代・朝鮮半島5 (歴史の改ざん・日韓対立への道.22)

鵲に導かれて新羅の王となった「昔脱解伝説」

「画竜点睛を欠く」、この言葉の通りに朝鮮総督府庁舎という不完全な形で使用され続け、大東亜戦争(太平洋戦争)敗北と共に日本の手を離れましたが、この建造物は「月宮殿(韓国皇帝の宮殿)」として使用される目的で建てられていました。

そのため「龍の頭」の景福宮の敷地の中に納める必要がありました。

その理由として京城(ソウル)で国の任務にあたっていた日本人やその家族が話していたものが「新羅四代 昔脱解王の伝説」でした。

昭和18年(1943年)に申來鉉によって編纂された「朝鮮の神話と傳説」より「昔脱解」を紹介します。

この話が龍の頭の「景福宮」に朝鮮総督府庁舎(新宮殿)を建設した大きな理由となっています。

筆者の申來鉉は早稲田大学文学部を卒業後、金泉中学校教諭(慶尚北道)を経て早稲田大学 演劇博物館勤務中に「三国遺事」や「阿珍浦の民話」などの「昔脱解王の伝説」から、この話をまとめました。

「昔、新羅の東海岸(下西知村ー阿珍浦・慶尚北道)に一人の婆さんが淋しく暮らしてゐました。

爺さんには早く死に別れ、子供もなく、親類もなく、全く孤獨の身でありました。今は我が身一人の賴りなさを歎くことも忘れて、毎日濱に出ては魚や海藻を採つて來て其の日を細く暮して居りました。

いつもの如く婆さんは濱へ出て海藻を採つてゐました。よく晴れ渡つた日でありましたので、波もなく、靜かな靜かな濱邊でありました。

海藻採りに夢中になつてゐた婆さんは急に四圍のざわめきに、ふと腰を上げて海の方を見渡しました。「何んとしたことだらう」と、婆さんは獨り言を言ひました。

と、言ふのは、海の上は鵲の群が空を覆ふて眞黒になつてゐました。

鵲の群は大きな輪を作つてぐるぐる廻りながら、「カー、カー」と鳴き叫んでゐました。

婆さんは不思議に思ひました。「鷗ならぬ鵲が何であんなに海の上を飛んでゐるのだらう」と又もや獨り言を言つては、何か不吉の豫感が犇々と迫つて來るのをどうすることも出来ませんでした。

何十年も此の同じ海邊に海藻を採つてゐるものゝ、鵲が海の上で騒いでゐることは始めてだつたからであります。

婆さんは不安と好奇心にかられながら、鵲の飛んでゐる海の上を眺めると、波の間に間に見え隠れする大きな箱が搖られて搖られて、岸の方に向かつて流れて來ました。

鵲に護られた此の箱は漸く婆さんの所に向かつて來、とうとう濱に押し上げられました。

婆さんは胸を躍らせながら、箱の傍らに駆け寄つて、箱を陸に上げて見ると、それは實に立派な箱で、非常に大きなものでありました。

「何が入つてゐるのだらう」と婆さんは心の中で、そう言つて蓋を開けて見ました。驚いたことには、その中には、七寶珠(※仏教の7種の宝石)に包まれ、容貌端正な男の赤兒が端坐し、婆さんににこにこ微笑みかけてゐました。

婆さんは「まあ!」驚きとも喜びともつかぬ叫びを發してしまひました。

「何んと可愛い兒だらう。きつと神様のお授けに違ひない。私の淋しい暮らしを神様が見届けたに違ひない」と言って、その赤兒を抱き上げました。

その時、鵲は箱の廻りに集りました。それは赤兒を祝福してゐるかのやうに、守護してゐるかのやうに見えました。

それと同時に、二匹の赤龍が現はれ、敬しく婆さんに言ひました。

「我々は、鵲と共に、此の箱を保護して、此の國に届けたのぢや。大事に育てるやうに」と言ひ、此の箱の來歴を、「此の兒は多婆那國の王子でござる。

その多婆那とは日本國を東北に一千哩を離れたる所に在り、龍城國、正明國或ひは琮夏國とも言ふ、國には二十八龍王が治めてゐる。

時の王 含立婆は遠く積女國より王女を娶りて王妃となせり。

然れども不幸にして王子を得る能はず、始終嘆きて涙に明け暮れたり。

因って神に祈ること七年、王妃は孕む身となれり。殿中喜びに充ち溢れぬ。

軈て月滿ちて身を解けり。されど産れ出でたるは人の兒にあらで大きな卵なり。殿中再び憂愁の色に包まれぬ。

父王 含達婆怒りて申す「人が人ならぬ卵を産むは不吉の前兆なり、遠く海に棄つべし」、と。

産みの妃、いたくこれを哀れみ、幾幅もの絹に十重二十重に包み七寶珠玉を入れて、大きな箱に納め、泣き悲しみて曰く「汝は今卵なれど、多婆那國の王子に變ることなし、何處なりとも因縁の土地に行きて、國を建て王たるべし」とて、箱を海に浮べり。

我等二龍これを知り、龍王の命に依り、護衛して駕洛の國(※別名任那)を経て、此の地に至る」

二龍は婆さんに一部始終をあらまし右のやうに語りました。そして、波の上を放浪してゐるうちに、卵はいつしか子供になつてゐることも言ひ添へたのでありました。

そして二龍も婆さんに頼んだことを安心したかのやうに再び海の中に深く入つてしまひました。

婆さんは「これは本當に神様のお恵みぢや、こんな貴公子を勿體ない」と、いとも大事に推し戴いていそいそと家に歸りました。

神様から授つたとばかり思つてゐる婆さんは、王子を本當の我が子の如くに蝶よ花よと育てました。そして王子の名前をどう附けたものかと考へました。

婆さんは、在りし日のことなど思ひ出して、王子を濱で拾ふ時、鵲の群が王子を祝福してゐたことから、鵲の字に因んで「鵲」の「鳥」を取り去り、苗字を「昔」とし、亦名前は、箱を解いて見たればこそ王子を得たので、箱を「解き」卵から「脱」したと言ふ意味から名を「脱解」とつけ、昔 脱解と呼ぶやうになりました。

脱解は婆さんの溢る々ばかりの慈愛のもとに日増しに成長して行きました。もとより凡人ではありませんので、凡ての點で衆を拔いてゐました。

壮年になるに及び、身長十尺(※約3m)の高きに至る雲を突く大男になり、胸は鐵板の如き厚さで周圍五尺(※約1.5m)に餘り、而も骨節(※関節)は皆連鎖となつて連なり、天下一の大力士であるばかりでなく、風貌秀麗人品豊にして、才智郡を抜き、世俗の凡夫ではなかつたのでありました。

婆さんの優しい慈愛の懐に育まれた脱解は、気質優しく母なる婆さんに孝養を盡くすこと人々の羨望するところとなりました。

内に居てはこんなに優しい脱解も外に出ては實に勇敢でありました。海邊に育つた彼は毎日海を友として、浩然の氣(※おおらかな心)を養ひ、頗る覇氣に富んで居りました。

毎日海邊へ行つて漁をして來る我が子の脱解を眺めては、「あんな立派な體格(※体格)をして、而も智慧も秀でてゐるのに、漁師には勿體ない。」と、心私かに嘆いてゐました。

母は何とか脱解を立派な人間にして立身出世させたい氣持で一杯でした。

或る日母は立派に成人した我が子を前にして、母の切なる氣持ちを訴へました。

「脱解や、汝はもう立派に成人なされた。然し、いつまでもこんな漁師をしてゐては致し方がない。汝は普通の凡俗の人間ではない。

汝は多婆那國の王子ぢや、これからでも遅くはない。學問をして身を修むれば、屹度立派な人間になるに違ひない。これから漁を止めて、學問を修めよ」と、彼の來歷談や母の身の上話などを聞かせて、諭してやりました。

孝心に篤い脱解は非常に感激して學問に勵みました。

もとより才智に丈けてゐる脱解は日進月歩に學問が進み、就中(※とりわけ)彼は地理學を修めて、地理に精通し、人も知る學者となりました。

彼は毎日、詩を頌しながら、國中至る所に彷徨し、或る日は山の頂に立ち、或る日は野原の眞中に突つ立つて地勢の研究に餘念がありませんでした。

或る日、彼は、都の東に在る吐含山(トハムサン・慶尚北道)に登り四圍の山や川や野原を眺めてゐました。

彼は何を思つたか、はたと膝を打つて、「そうだ、あの三日月形の丘だ」と叫びました。

その「三日月形の丘」と言ふのは、月城のことで、都の東南に位し、蚊川の北、彎曲した川の流れに沿ふて、恰も半月の形をなした小高い丘のことであつた。

地理學に精通してゐる彼には、此の土地こそ、住宅に立派な土地であることが解りました。

彼は、其の丘に城を築き、樓(※高層の建物・城)を構へて、住すれば、富貴この上なし、と心の中にいろいろな構想を描きながら都にかへり、その半月の丘に行つて見ました。

その時、この半月の丘(月城)には日本の國から渡つて來て、新羅の宰相となり、權勢飛ぶ鳥をも射落とすほどの瓠公が既に立派な住宅を構へて住つてゐました。(瓠公は、日本人が初めて瓠を腰に着けて日本からはるばる日本海を渡つて來たと言はれてゐる)

脱解は月城を自分のものにしたいのであつたが、時の宰相が住んでゐたのでは、無名の自分が追ひ出すわけにも行かず、困り果て々しまひました。

然し、智慧者の彼は何とか術策を施して我がものにしやうと手をこまぬいて考へました。

彼は早速瓠公の御宅にしのび込みました。そして、瓠公の邸宅の彼方此方に炭のかけらや、砥石のかけらなどを地面に密かに埋めて置いて歸って來ました。

それから暫く経つて、脱解は瓠公を訪れました。

そして、「甚だ突然で恐れ入りますが、貴殿の住んでゐるこの土地は、實は私の祖先の住宅地であつたのです。私は故あつて暫らく外の地に住んでゐたのです。どうか、悪しからずお引き渡し下さい」と捻ぢ込みました。

此の突然の申し入れに驚いた瓠公は「いや、そんな馬鹿なことはない、貴殿は何か間違つてゐるのではないですか」と、言ひ諭しました。

「いや、そんなことはない。間違ひないことです。確かに私の祖先が住んでゐたのです」と、言ひ張りました。

瓠公も腹立たしくなりました。「いや、そんな筈はない」「いや、そんな筈はない」と、兩方とも譲り合ひませんでした。

瓠公は困り果てゝしまひました。此の突然の譯の分からない申し入れには流石の瓠公も返へす言葉もありませんでした。

「兎に角、これは鳧の付かないことであるから、徒らに爭ふて見たところで致し方がない。こうなつた以上はお上の裁きを受けるより方法がない」と、瓠公が威嚴を持つて言ひました。

「そうなれば、尚更、結構なことです」と、脱解も負けを取りませんでした。そして、脱解は、寧ろそうなることを心私かに望んで居りました。

やがて、判官の前に二人は呼び出されました。そして判官は脱解をいろいろと取り調べました。

脱解は「我々の祖先は元鍛冶屋であつたのです。そして、あの月城に於いて鍛冶をやつてゐたのです」と、言上しました。

判官は、「それでは何か證據でもあると言ふのか」と、問ひ質しました。

「勿論、證據はある筈です。あそこは鍛冶場であつたのですから、地面を掘つて見たら、其の跡があることでせう」この進言に、瓠公は半ば訝しく思つたものゝ、鍛冶屋の跡があろう筈はないと思ひ安心して、地面を掘らすことにしました。

大勢の役人の立會ひの下に、地面は堀り返へされました。

果せるかな、地面から、炭の屑や砥石の片鱗が現はれて來ました。動かせない確かな證據が上つたのですから、判官は瓠公に同情はしたもの々致し方がありませんでした。

それで、裁判は脱解の方に軍配が上りました。瓠公は致し方なく、自分の住み馴れた住所を明け渡してやりました。

此の經緯を漏れ聞いた時の王、南解次雄(※南解次次雄・新羅第二代王)は、脱解の智勇に感動して、脱解を宮廷に召しました。

それから、政治にも參畫(※参画)し、智慧、勇氣を縦横に發揮して、偉名を轟かせました。

南解王の五年に至り、王の長女を娶つてお婿様になり、後二年にして瓠公と同じ大輔となりました。

南解王が薨去の際、「此の國は今後、朴、昔二氏の子孫代々世を繼ぐべし」と、遺言を殘して世を去りました。

そこで、王子儒理は、父王の遺命に従つて、義兄に當る昔氏の昔脱解に王位を讓らうとしました。

脱解は、「一國を治める王位は凡人の爲すべきではない。必ず高徳の人君であらねばならない」とて、嚴しく斷りました。

儒理は、「いや、貴方は義兄に當る目上の人である。それに仁徳兼ね備へてゐるから是非王位に即かねばならない」と、脱解に奬めました。

脱解が「いや、王位は王子之を繼ぐべきである」と言へば、「いや、義兄が・・・」と儒理は讓りませんでした。

お互に王位讓りに爭つてゐても仕方がないので、脱解は「昔から人君に徳ある人は齒理(歯の文・歯並びから測る歯の数)が多いさうである。然らば、齒理の多い方が王位に座ることにしやう。」とて、二人が餅を嚙んで、齒の理(文)を見比べて見ました。

ところが、儒理の齒理の方が脱解よりも多かつたのでありました。

それで、次々雄に次いで儒理王が即位し、脱解が政治の補佐をしました。

此の時に初めて「兜率歌」が作られ、新羅歌樂の始めとなり、百姓には農具を拵へて農業を奬勵し、車を作りて乗用に供し、夏でも冬の氷を蓄へる藏氷庫(※石氷庫)等を作りて、國の文化はいよいよ高まつて行きました。

やがて儒理王の後に、脱解が王位に即きました。

因みに、脱解が箱に入つて流れて來た所が、阿珍浦と言はれて新羅の東海岸にあり、瓠公との爭ひの月城は慶州の外れを流れてゐる蚊川を隔てて南山城に對して居り、石築の城が當時在つたと言ふ。

今は新羅宮城の城址として、半月城とも呼ばれ、その中には石氷庫、脱解王を祀る崇信殿等がある。

尚、王位譲りの時の齒理のことに就いては、朝鮮語、「王」は「イムクム」であるが、「イムクム」は齒理(イサクム)から轉訛したものであると言ふ。

尚、脱解王は在位二十二年に及び、遺言に依つて、水葬を以つて之を葬ひ、後神の顕現に依つて、其の骨を粉にして彫塑を以つて東岳大王(※東岳大帝)を作り、吐含山(トハムサン)に安置せりと言ふ。」

以上が「昔脱解の伝説」になります。

「昔脱解伝説」の説明と日本が込めたもの

朝鮮半島へ二龍と共に箱を導いた「鵲」は、日本では佐賀平野(佐賀県)に生息していて「かちがらす」とも呼ばれています。

また神武東征の「八咫烏(導きの神)」とも言われ、「熊野牛黄宝印」の烏としても知られています。

そして「昔 脱解」の名前の由来が「鵲」が祝福していたから「鳥」を取り「昔」を苗字としたとなっていますが、これは7月7日に「鵲」が群れて天の川に橋を作り、織女と牽牛が会うことが出来た(導いた)という七夕伝説にも通じていました。

また「瓠公」は日本から「瓢箪」(漢語ではひょうたんを「瓠」と書く)を腰に着けて朝鮮半島に渡ったと伝えられていて、こちらも「打吹山の羽衣伝説」の「夕顔」同様に瓜科の植物が関係したものとなり、この「瓠公」の話もまた日本と朝鮮をつなぐ「羽衣・七夕伝説(「白鳥処女説話」)」となっていました。

「天帝(明治天皇陛下)の思し召しによって、愛する織女(朝鮮半島の民)と別れ日本で長い修行をしていた牽牛(李王垠殿下)は、この度めでたくも天帝(大正天皇陛下)の御許しを得て、天の川に架けられた鵲の橋(漢江鉄橋)を渡り再び織女と出会えることになりました(皇帝に就任する)。」

この様に天の川に見立てられた漢江を渡り白岳山の麓の景福宮まで昇った場所に「朝鮮総督府庁舎(月宮殿)」が建設されたのは、「昔脱解王の伝説」になぞらえて、朝鮮から渡った卵(韓国皇太子)が日本で孵化して(日本で学問を修めて)朝鮮半島へ向かって泳いで行き、龍(皇帝)となることを意味していました。

これはまた「黄河上流の「龍門」と呼ばれる急流を登りきれた鯉は龍に転じて天へと登る」という、立身出世を表す中国の故事「鯉の滝登り」にも掛かっていました。

そのため事情を知っていた人たちは「朝鮮総督府庁舎は景福宮勤政殿の前に造った」ではなく「序列を重んじる韓国の文化に配慮して歴史ある勤政殿が上位である(偉大なる先王たちに見守られて政を行う)ことを示すため下に造った」という言い方をしていたのです。

昔脱解が精通していた地理学

昔脱解が精通した「地理学」とは現代の地理学とは違い、地相(土地の吉凶占い)を見る中国の「風水学」や「陰陽五行説」、そこから独自発展した日本の「陰陽道」に通じる知識のことになります。

古来よりこの学問を用いて、丘や山などの高い所から土地を見下ろし、そこに広がる河川や周囲の状況を見定めて土地の利用を決めていました。

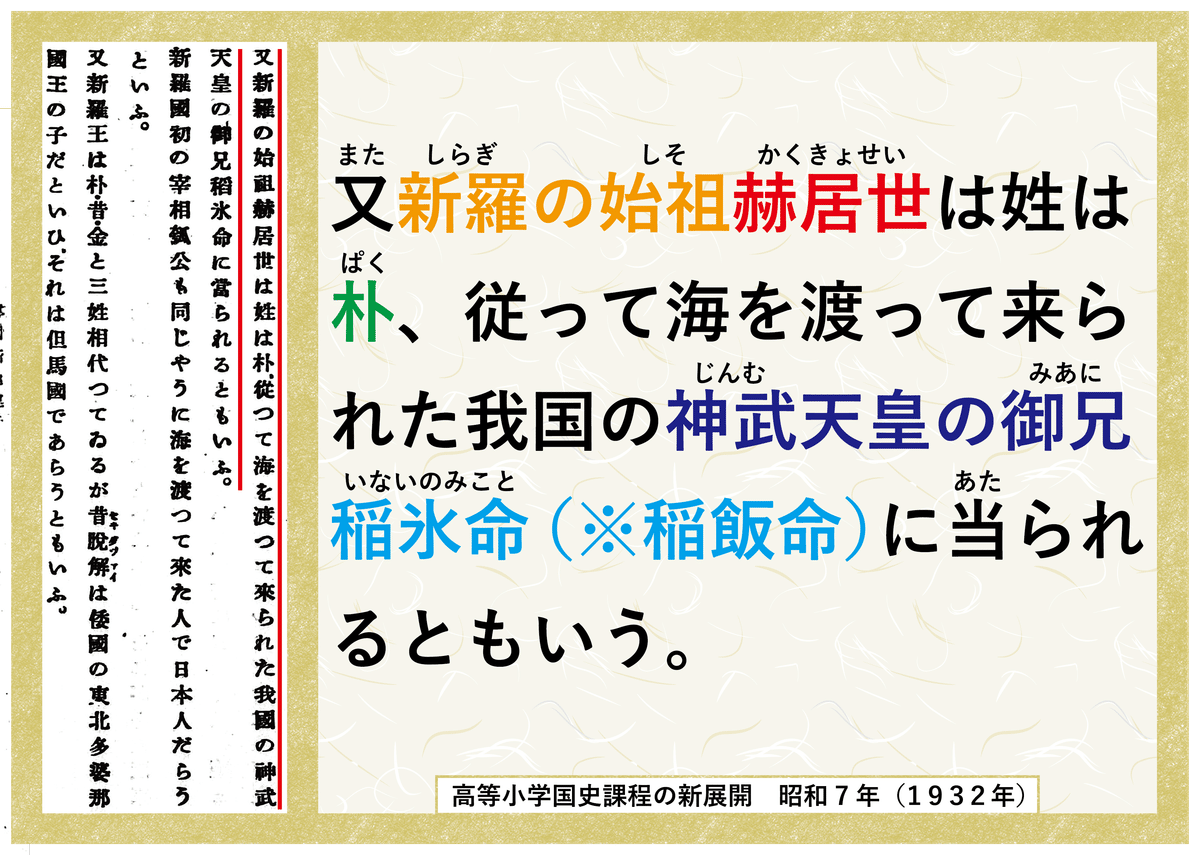

新羅始祖王「朴赫居世の伝説」でも、新羅のもととなった六つの国(辰韓六部)は、天より下った六人の神が大きな山を背にして、その山の麓にそれぞれ小さな村を築いたことから始まったとされていました。

白岳山麓の景福宮を頭とした「京城(ソウル)の龍」は、国の重要任務に当たっていた引揚げ日本人や家族の集まりでは当時南山や他の丘や山から市街を見下ろすことによって確認が出来たとの話でした。

私の父の場合は、お供をして訪ねた南山の朝鮮神宮から祖父に指を指しながら龍の形を教えられたそうです。

その場所と思しきものが「朝鮮神宮写真帖」に掲載されている「南山亭裏庭よりの眺望」になります。

新羅の古都慶州を訪問していた皇族

朝鮮総督府庁舎竣工と同じ年の大正15年(1926年)に朴・昔・金の三王の国享(国による祖先の祭り)も始まっていました。

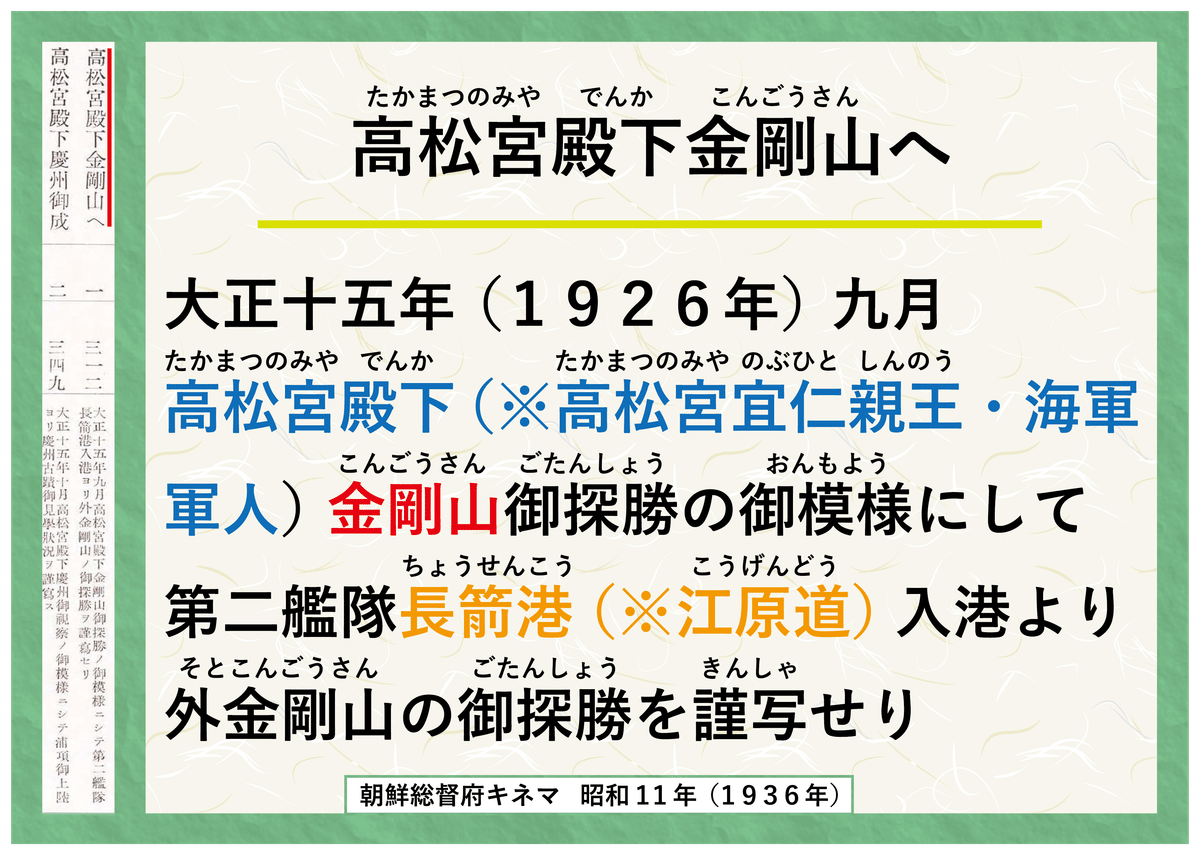

さらに同じ年の大正15年(1926年)9月に、死期が迫っていた大正天皇(同年12月25日に崩御)の代りとして、第三王子の高松宮 宜仁親王 が金剛山を訪問していました。

この訪問については引揚げ日本人の集まりで詳細を聞く機会に恵まれませんでしたが、訪問場所である金剛山は日本の三保の松原の羽衣伝説と同じ羽衣伝説が伝わっていた場所であると同時に、スサノオノミコトの降りた新羅の曾尸茂梨候補地の一つでした。

さらに翌月の10月には昔脱解王の祀られた慶州を訪問していました。

また、大正天皇崩御後に行われた「大正天皇御大葬儀(昭和2年・1927年2月7日・8日執行)」の葬儀総裁を務めた閑院宮 載仁親王が昭和4年(1929年)に同じく慶州の地と金剛山を訪問していました。

皇龍寺祉は、五行説では万物の中心を表す黄色の龍(黄龍・皇帝を示す龍)が降臨して造られたとする伝説が残る新羅仏教の重要遺跡になります。

日本と朝鮮をつなぐ龍蛇信仰

朝鮮半島側の「出雲族」とされていた「李王家」。

二龍に導かれ日本から朝鮮半島へ入った「新羅第四代 昔脱解王の伝説」。

漢江より天へと昇る龍の頭の形をした「龍宮」の「景福宮」。

その勤政殿天井に日清戦争後、清国より完全独立した証しとして描かれた「皇帝の龍」。

さらに、日本がまとめた「歴史民俗朝鮮漫談」にも書き残されている重要な「龍伝説」がありました。

本日はありがとうございました。