【5年に1度の祭典⁉︎】農林業センサス2020年版をざっくりとまとめてみた

今回は日本の農業に関するデータとして農林業センサスのうち農業に関する一部のデータと、その他日本の農業に関するデータをまとめて見ました。

今後、農業について考える際の参考になればと思います。

農林業センサスとは

農林業センサスとは、農林業・農山村の現状と変化を的確に捉え、きめ細かな農林行政を推進するために農林水産省が5年に1度発表する日本全国の農業についての総合的なデータ集です。

2020年版とはいっても情報は段階的に発表され、おそらく2020年版で最後のパートとされる英文統計報告書は今年の2月末に発表されたばかりです

今回はその中でも、日本全国のデータをまとめて見ることができる「第2巻 農林業経営体調査報告書-総括編-」と農林水産省のその他一部のデータを抜粋しました。

ではサクサクいきます。

※北海道は規模等が桁違いなことがあるので、2020年のデータでは北海道とその他都府県を分けて記しています。

1. 農業経営体数

まずは日本の農業の経営体の総数を見ます。

ちなみに農業経営体の定義は農林水産省によると下記のようなものです。

農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い

(1)経営耕地面積が30a以上

(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数等、一定の外形基準以上の規模(露地野菜15a、施設野菜350m2、搾乳牛1頭等)

(3)農作業の受託を実施

のいずれかに該当するもの

この農業経営体の中でも家族経営体(個人経営体)と組織経営体(団体経営体)に分けることができ、農業生産法人は組織経営体に該当します。

データを見ると全体では15年間でほぼ半減していますが、組織経営体は1.4倍ほど増え、北海道では12.5%が組織経営体のようです。

とはいえ北海道でも12.5%、全体で3.6%という数字は個人的には想像よりも低かったです。

農業経営体はこれから見るデータの前提となる数字なので、ぜひ頭の片隅の置いておいてください。

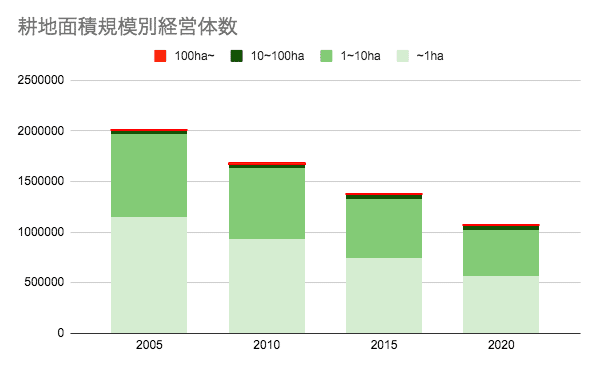

2. 耕地面積 規模別経営体数

次に面積別の経営体数です。

10ha未満はおよそ半減していますが、10ha以上は逆に増えていることが分かります。

また、北海道では10~100haの日本では大規模栽培にあたる面積が全体の半分以上を占めるのに対し、都府県では半分以上が1ha未満かつ96.8%が10ha未満の経営体ということで、分かりやすくスケールが違うなという印象です。

3. 農産物販売金額 規模別経営体数

次に販売金額別の経営体数です。

上の面積別と近い結果になりました。

北海道とその他都府県の構成で比べて見るとその違いがよく分かります。

4. 農産物販売金額1位の部門別 経営体数

次は農作物も絡めたデータです。

合計の経営体数がこれまでより少ないのは販売金額のある経営体に絞っているからです。

稲作の占める割合が半数以上ですが、減るスピードも稲作を主に行う経営体が多いようです。

稲作が減った背景には1970年~2017年まで行われた減反政策も大きく関わっていそうです。

北海道とその他都府県で比べると、北海道は稲作、麦、野菜、少し減って酪農がバランスよく一定の幅を利かせています。対して都府県は稲作が半数以上、次点に野菜、果樹類という感じです。

サラリーマンなどとの兼業も多い稲作が都府県で多く行われているのは納得できます。

5. 農業経営組織別 経営体数

次に単一作物か複合での経営かというデータも絡めたデータです。

単一作物とは1つの作物が全体の8割以上の販売金額を占めている経営体です。

それが6~8割になると準単一、1番稼いでいる作物でも6割未満なら複合経営となります。

まずはどのスタイルでの経営が多いのかというと、これは単一作物でした。

ちなみに単一作物の中で一番扱われている品目は米でした。上のグラフで一位だったのが米だったので当たり前かもしれません。

そして、これまでのデータが示している通り、米農家が減っているので経営組織別で見ても米農家の多い単一作物の経営体が最も減っています。

北海道とその他都府県を比べると単一作物での経営体が多いのはその他都府県でその半分以上は米でした。一方で北海道の単一作物経営体も米が多いのですが、割合としては27%ほどで、酪農も26%、野菜も19%の単一作物経営体がいました。

単一作物の中でも北海道はバリエーションが豊かです。

北海道の方が大きな畑で1つのものを思いっきり育てるイメージが強かったのでこの結果は少し驚きでした。

6. 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数

次は加工など生産以外のことをやっている経営体数です。

全体として生産以外の事業を行なっている経営体は2割ほどしかいません。

そしてそのうちのほとんどは直販を行なっています。

というのも、今回のデータのパーセンテージはこれまでのデータのように全て足して100%になるものではなく、生産以外でも複数のことを行なっている経営体は複数選択できるようになっているため、観光農園・農家民宿・農家レストラン・小売業などを行なえば必然的に直販も選ぶようになっていると考えられます。

6次産業化が謳われたり、ECサイトや直売のプラットフォームができたりと販売の選択肢が増えてきている割には、生産以外を行う経営体の割合はそこまで増えていないのが意外でした。

新たな販売関連のサービスを使う農家さんはどちらかというと、これまでも何かしらの形で行なっていた生産以外の事業をECサイトなどに乗り換えた、もしくはさらに多角化したというケースの方が多いかもしれません。

ちなみに直販でインターネットを使う経営体の割合は15年間で1.4%から5%ほどに増えました。

7. 農産物出荷先別 経営体数

次は農協・卸売市場などの出荷先別の経営体数です。

こちらも複数回答が可能なデータです。

年代別の流れで見ると農協に販売される割合がわずかに減り、小売業者や食品製造業・外食産業に販売される割合がわずかに増えていますが、15年間で見るとものすごく大きな変化というわけではないようです。

北海道とその他都府県で比べると、北海道の方が農協の割合が高く、その他都府県の方が直販の割合が高いようです。

大産地の方が大量の農作物を捌いてくれる農協や市場を利用する価値があり、面積が小さいほど自ら販路を開拓していく農家が多い傾向にあると言えます。

8. 経営耕地の状況(面積)

次に経営耕地がどのように使われているのかです。単位はヘクタールです。

こちらは耕種農業を対象としており畜産業のデータは入っていません。

年代別の推移はそこまで大きな変化はありません。

北海道とその他都府県を比べると、北海道では田んぼの面積が少なく、畑のうち牧草専用地が4割を占めているようです。そして果樹園地は圧倒的に少ないです。

その他都府県は田んぼの面積が7割以上を占めます。

余談ですが私は高校の修学旅行で北海道で果物狩りをしたのですが、あれは実はかなり貴重な経験だったようです。ありがとう、我が母校。

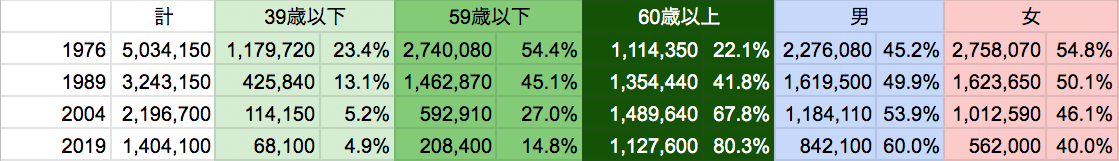

9. 年齢別基幹的農業従事者数(全国)

次に農業をしている人数についてです。

「基幹的農業従事者」とは、農業就業人口のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している人のことを指します。

データはこれまでのものよりも長期的な1976年から2019年のものですが、農業の高齢化が改めて実感できます。

40年以上前は主な農業の中心は60歳以下であったことが分かりますが、それが今ではすっかり逆転し、80%以上を60代が占めるようになりました。

日本全体の高齢化よりも圧倒的に早いスピードです。

またあまり注目されない男女比の推移ですが、こちらは2004年になると1976年と比べて男女比が逆転し、その後も男性の方が多いということになっています。

女性の社会進出などが背景にあると考えられそうです。

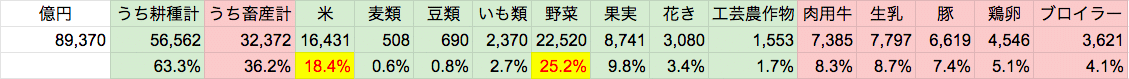

10. 農業総産出額(2020)

次は部門別の農業産出額です。

日本で多くの経営体数・栽培面積を誇るのは米というのはこれまでのデータで明らかですが、一番お金を生み出しているのは米ではないようです。

以外にも、日本では野菜の産出額が一番多かったです。

しかし、もう一歩踏み込んでこれに経営体数も照らし合わせて、1経営体数辺りの産出額で見てみると養豚と養鶏が圧倒的な差でトップであることが分かりました。

もちろん、コストや経営的な難しさ、環境面も考慮する必要があるため養豚や養鶏が一番儲かる、もしくは一番良い農業だというわけではないですが、全体的に畜産業の方がやはり耕種農業よりも生産性が高いようです。

個人的には果実が野菜より低いのは意外でした。

11. 農業のGDPの推移

次はあえて基本的な部分である農業のGDP比率です。

こちらは内閣府のデータも参考にしています。

こちらは60年前のデータから遡っていますが、1980年の時点で3%代にまで下がっている農業のGDP比率は今では1%を切っているようです。

しかし、経済発展が進むに従い第一次産業の比率が下がっていくのは仕方ないことなのです。

個人的には最後にあげる食料自給率の方が深刻だと考えています。

12. 食料自給率の部門別変化

最後は食料自給率の変化です。

おそらく農業に関して一番親しみのある数字といったら日本の低い食料自給率だと思います。

ただ、ご存知の方も多いように、これはあくまでカロリーベースの自給率であって生産額ベースだと今でも66%ほどはあります。(部門別のデータでは最新で2010年までしか見つからなかったので2010年のものを載せています)

肉のようなカロリーの高い農作物の自給率が低い日本は、欧米化で肉の消費が増える中でカロリーベースだと必然的に自給率は低くならざるを得ません。

肉以外にも果実・魚介類の自給率が特に顕著に下がっています。

果実の自給率の低下はジュースなどの加工品の原料となる果物の多くが外国産であることや若者を中心とした果物離れが進んでいることが原因です。

魚介類は肉の消費増に伴う魚離れや安価な輸入品が入ってきていることなどが原因です。

食料自給率に関しては、そもそも日本の耕地可能面積が国土の3割ほどしかないと言われている中で1億人以上の国民の胃袋を支えるのは無理だという意見や、わざわざ自国で高いコストをかけて作るより、安価なものは輸入した方が理にかなっているという意見など今の数字をさほど問題視すべきではないという意見もあります。

また、食料自給力指標という、必要カロリーを摂ることに国内の農業を全振りしたらどうなるのかという指標もあり、その考えのもとでは米や小麦よりも、とにかく芋を作りまくれば、全国民のエネルギー必要量は国産だけで賄えるという結果になっています。

とはいえ、そんな戦時中のような食生活を送るのは現実的ではありませんし、双方の自給率がここまで低い先進国は日本だけなので、産業としての競争力を高めて、若い優秀な人もやりたいと思えるような産業となることで結果的に自給率が上がっていけば良いなと個人的には考えています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

農家の数というとざっくりと減っている、高齢化が進んでいるというイメージが強いかと思いますが、こうしてデータを見ると経営体数だけでも色々な見方があり、意外な新しい発見もあるかと思います。

個人的には、以下の3つが特に驚きでした。

・基幹的農業従事者数8割が60代以上

・北海道では畑作の4割を牧草地が占めている

・果樹の1経営体辺りの産出額が野菜よりも低い

今回は多くのデータが経営体数ベースでしたが、他の切り口のデータも農林業センサスにはたくさん載っているので、ぜひまたその辺りもまとめてみようと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。