感情任せにしない、アサーティブなデザインコミュニケーションのすすめ

誰かの話を聴くことの多いデザイナーの仕事。その性質上、姿勢から受け身・受動的になりがちなデザイナーは少なくないと思います。

もちろん、聴くことは重要!しかし、誰かの表現を担う者として、ただ受け身で聞くばかりではいけない。他者を尊重しながらその想いを捉えつつ、大事なことは伝えたい。デザインや複数観点から適切な意見や提言がしたい。デザインコミュニケーションを通じて、よりよいデザインを叶えたい。

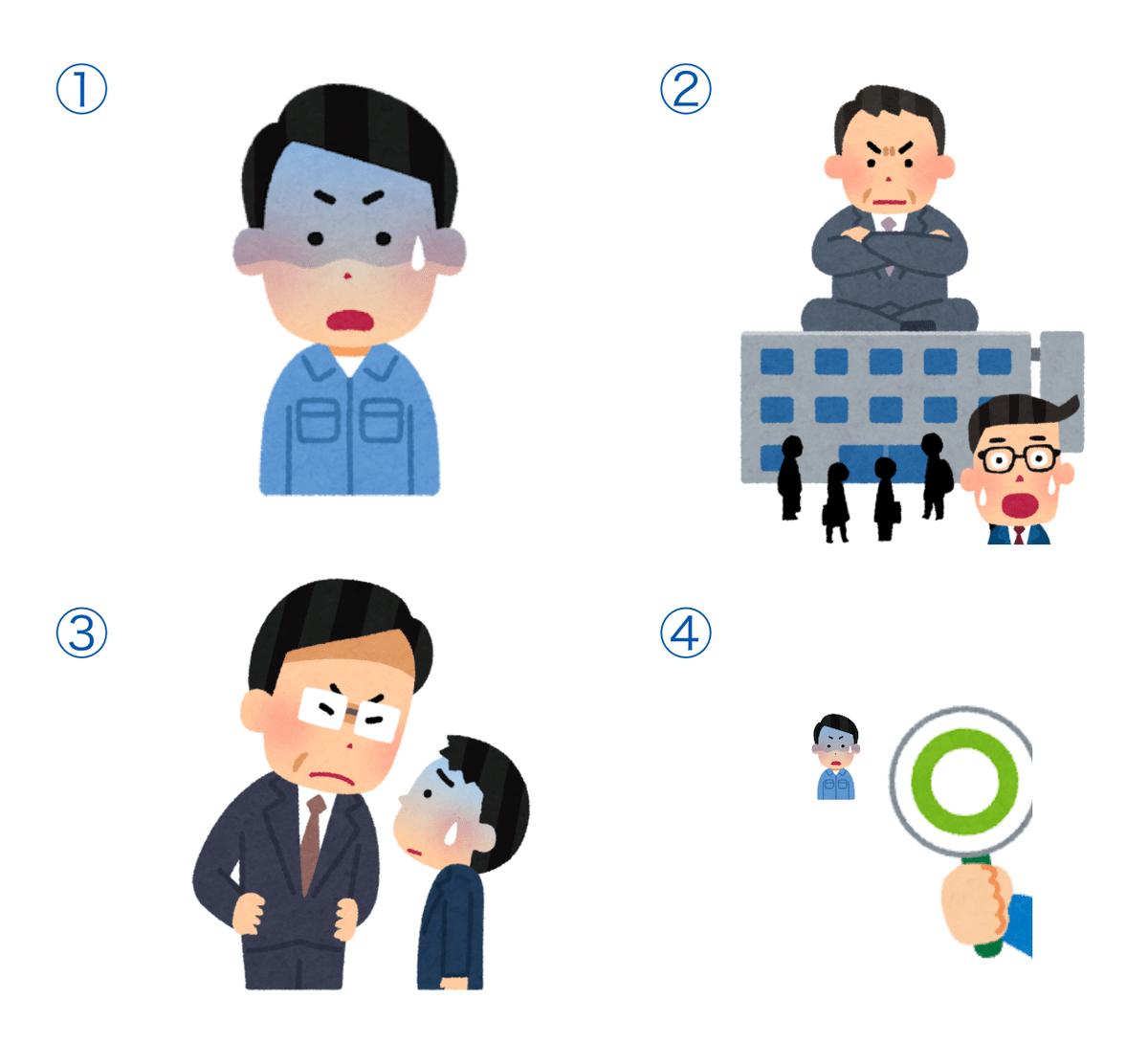

主張するの苦手!押し負けちゃう!邪魔しないか不安!何からはじめたらよいかわからない!怒ってしまいそうで怖い!デザインコミュニケーションがうまくなりたい!

遠慮して言いはばかったり、うまく伝えられず後悔する人もいるでしょう。この記事は、そんなお悩みを持つデザイナーのために書いています。

表現の背後にある「想い」を捉える必要と難しさ

組織で陥りがちな「集団思考・集団浅慮」とリスク

業務コミュニケーションと「難しい状況」

に触れたうえで、デザイナーが日々の意識や行動から変えていく手段として「アサーション」「アサーティブコミュニケーション」をつづっていきます。

相手を尊重しながらうまく伝えるため、できることはないか。悩める方が小さくともヒントをつかんでもらえたらうれしいです。

※本記事は、社内のデザイン組織におけるデザイナー同士の相互理解やコラボレーション、コミュニケーションを考える活動「デザイナーコラボレーション会」のワークショップを元に記事化しています。反響の大きい内容から、広くデザインに携わる方にとって役立つのではないかと思い、記事として発信します。

集団の想い ⇔ ひとつの表現

デザインやディレクションなど “表現” を担う仕事には、表現する前に表現したい人々(クライアントや責任者、協働者)の狙いや期待といった “想い” を聴く機会があると思います。その向き合いも様々で、中にはクライアントから要件だけを聴いて、その先にいる事業や市場、エンドユーザーの状況まで知らないデザイナーも珍しくありません。

ビジネスにおいて、多くのクライアントや担当者は「集団」を代表して要件を伝えています。何のためにつくるのか?何を対象につくるのか?集団の矛盾や悩みを抱えていることもあることでしょう。

そして、関わりや想いが増えるほど、アウトプットに対する判断や合意形成、評価が難しくなります。インハウスデザイナーでそうした難しさに直接向かい、自ら深くコミットしている場合もあります。

想いをもっている方々が表現のエキスパートとも限りません。たまに依頼元のクライアントへの不満や悪口を見かけますが、とんでもない!私は表現を担うデザイナーだからこそお願いしたい相手や背景の難しさを理解し、観点や見解を表現と共に伝え、整理したい。相手の先にいる様々に思いを馳せ、頼れるよき理解者でありたいと考えます。

他方で、集団の難しさもやっぱりあります。私たちはどうしたら、集団を前にして、複雑な想いをこじらせることなく受け止め、各方の理解を得ながら、ひとつの表現をつくっていくことができるでしょう?

集団浅慮がまねく事故

集団のコミュニケーションの見えない難しさについて触れます。

集団の前提が多かったり仲の良い(帰属意識や集団凝縮性といった性質が高い)集団であるほど、集団浅慮・集団思考(Group think)に陥りやすいと言われています。集団のなかで思考が浅はかになる心理が働き、時に以下のような状態が生じます。

仕事において完全に同質的な集団は少なく、上下、利害関係といった立場の違いもあり、それぞれが責任やリスクから発言を抑える(言わない、嘘をつく等)ことも考えられます。

状況的に強い意思決定や急ぐための統制が働いた際、重大なリスクを発見できず事故になったケースがあります。有名な「チャレンジャー号打ち上げ爆発事故」が例にあります。

技術者は打ち上げの危険性から中止勧告していた(事故する可能性は高いが意見が重要視されず届かなかった)

延期が続く状況で経営者は、技術責任者に「経営者の帽子をかぶるよう」指示した(技術責任者は経営観点ももっているので優先を促した)

技術責任者は経営側の責任から、打ち上げスタッフに危険性を黙殺し、実行を促した

打ち上げスタッフに技術者の勧告は届かず、打ち上げされた結果、パイロットの命を失ってしまった

例として取り上げるには重たい話です。異なる観点が集団や場にあれば。異なる観点をもった人が適切な形で自己の主張を伝えられていたら、悲劇は生まれなかったかもしれない。しかし、たらればで命は戻ってこない。

この構図を、私たちの日常や仕事に置き換えたとき、似たような話はないでしょうか?

リリースや納期が迫っている状況で、小さいが実はその後のビジネスに大きな支障のある間違いをみつけた。初期は必要ないが以降予定するキャンペーンで使うための情報が足りない。「つくること」をゴールにしていては見えないことや、実際のビジネスの成果でクリティカルな話があると思います。

こういった難しい状況に対して、どう伝えていけるとよいか?続いて、デザイナーのアサーティブな関わりを探っていきましょう。

アサーティブに伝える

例えば納期や難易度など、難しい状況が既にあるなかで、どのように提案を主張し、伝えていくか?を考えていきます。

自分だけが強く大きな声で声高に叫んでも、届かないことがあります。対話は相手との受け答えで、こちらの想いだけではどうにもなりません。

自分の関わり方によって他者(集団や場)が受容できるかどうか。難しい状況を乗り越えて、ちょうどいい関わりのバランスを探る必要があります。

関わりの程度と、自分と相手という変数を並べてみましょう。自分からの「主張 - 非主張」と相手に対する「受容 - 攻撃」で軸をわけると、以下のようなコミュニケーションの四章限に分けられます。

この右上が今回取り上げるアサーティブ(非攻撃的な主張)なコミュニケーションです。

これらはコミュニケーションの特徴の是非を決めるものでなく、時にアグレッシブに物事を進めたり、相手を優先する局面もあるかもしれません。大事なことは「ちょうどいい」のバランスです。

という感じで、あくまで時と場合にはよりますが、右上のアサーティブなコミュニケーションが取れていると、お互いの違いが尊重しされ、自分のもつ観点を適切に主張することができます。意思決定や判断の確実性が高まり、集団や場にとってよりポジティブな結果に導けるかもしれません。

難しい場面と適応的な行動例

もう一段、具体的な場面をみていきましょう。

社内のデザイナーとのワークを通して出たコミュニケーションアイデアをピックアップしていきます。

どれが正解というわけではないですが、「あるある」などと思いながら軽く目を通してみてください。また、こういった場面でのアサーティブ(非攻撃的な主張)なコミュニケーションを考えてみてください。

例1. 難しい話をされているとき

少人数の場合は素直に聞いてみる

「〜なことですか?」と例えをもって聞く

重要そうな話ほど、理解の必要性を伝えて教えを乞う

人が多かったり時間がない場合はあとで聞く

あらかじめ質問タイムを設けておく

例2. 意見がなく話が進んでしまうとき

逆の意見がないか尋ねてみる

どのあたりが賛成なのか確認する

異なる意見をもっていそうな方に入ってもらう

立場の異なる人の視点を借りて言ってみる

自分から極論や反対意見をもって問うてみる

例3. 終わりがみえないとき

時間内にネクストアクションや担当を整理する

あらかじめ明確にしたいことを合意しておく

自分なりに状況や論点を整理しておく

ゴールに必要なことを明確にする

最終意思決定者を決めておく

例4. メンバーが動いてくれないとき

スケジュールと工程を具体的に分解して確認する

段取りからサポートできるないか相談する

お互いの役割と責任範囲を明確にする

他の仕事やメンタルも含めて無理がないかこっそり聞く

機械的にリマインドを増やす

例5. ミスの改善を促したいとき

ミスの原因や無理がないかをきいてみる

時系列で行動を並べて課題点を出してみる

リマインドやチェックリストを用いてサポートする

改善策を一緒に模索する

似たような状況などありましたか?

これらをアグレッシブに(感情的、攻撃的に)あるいはノンアサーティブに(消極的、抑うつ的に)伝えても、なかなか現実は変わらないかもしれません。どのような言葉で伝えるとよいでしょうか?

ここから3つの工夫を紹介し、よりアサーティブなコミュニケーションを捉えていきます。自分や集団の中でできそうなコミュニケーションがないか探して、よさそうなものがあればぜひ実際に取り組んでみてください。

工夫1. 主語を私に変えてみる

はじめに言葉でできる簡単な方法から。

難しい場面でアサーティブなコミュニケーションを叶えるため、「私は」「あなたは」といった主語の違いを明確にします。前提として、自分は自分、他者は他者の自由意志によって動きます。

頭で理解していても、言葉や認識は混同している人が多くいます。そして、相手への批判や責任追及につながりやすいです。そこで言葉から自他を分離します。

I message

I messageは言葉に「私は」「{名前}は」など主語をつけて、誰の話であるかを伝える表現方法です。例えば、以下のように主語を変えることで、ニュアンスが変わります。

相手に何か問いかけるとき、「あなた」を主語にすると、批判的なニュアンスが加わります。一方「私」を主語にすると、貢献的なニュアンスが加わります。このように、思ったままのストレートな主張より相手のためを思って聴くことができれば、相手の捉え方は180度変わる可能性すらあります。

近いものにYou messageがあります。自分と異なる意見を確かめる際に「あなた」「〜さん」という主語を添えることで、異なることを理解しようという姿勢が伝わります。やりすぎると「個別化している」「面倒に思われている」「決めつけられている」など誤解される可能性もあるため、相手の意識を大切にできるよう注意が必要です。

自分なりの思いやりをもって主語を変えることで、相手への批判を自らの貢献に、相手への責任追及を自らの受容に変えてみてください。

工夫2. 事実と感情を分解してみる

事実と感情は混同します。そして、事実は感情によってねじ曲がります。

悲しいことが起こった空の雲は不穏に影を落とし、うれしいことが起こった街は人もクルマもインド映画のように踊りだすかもしれません。しかし皆が皆、一様にそうでないことは前述した通りです。

よりアサーティブに伝える前の内容を整理したいなら、あらかじめ事実と感情を切り分けましょう。これらを切り分けて伝えることによって、集団と正しい事実を共有しながらアサーティブに話を進めることができます。

ジャーナリング・外在化

思っていることを紙に書き出すだけでも、モヤモヤが晴れ、伝える前の整理につながりやすくなります。「ジャーナリング」は書く瞑想とも言われますが、自分の外側に出した自分をメタな(観察的な)視点で眺めることで、自らの感情と事実が分離しやすくなります。

その結果、感情的に事実を伝えるのでなく、事実を述べたうえで自分の感情を伝えることにつながるのかなと思います。

まずは息抜きぐらいの感覚で書き出してみましょう。個人的には、より身体から離すため、紙とペンで「書く」という行動を取ることがおすすめです。もちろんメモや専用アプリを活用されている方もいます。気晴らしにもなります。

コラム法(3カラム)

より明確に状況を捉えて伝えたい方に、メンタルセラピーの手法でもある「コラム法」からライトな部分だけピックアップします。

起こった事象

その時に浮かんだ自身の考え、解釈

その時の感情

の3つに書き分けてみます。感情を書き分けることで、事象に対して自分の考えが適応したものか(逆に偏見や飛躍がないか)捉えやすくなります。また、事実を分けて述べることで、お互いの意見や感情も伝えやすくなります。

コラム法は3つ以上のステップで捉えなおしにも活用できますが、状況把握のため事実と感情の切り分けていくには、3カラムでも十分に有効だと個人的に思います。

紹介するにはしょぼすぎてちょっと恥ずかしいんですが、過去に記入シートをつくっていたので興味のある方は使ってください↓

工夫3. 前向きな示唆を伝えてみる

状況を明確に捉えたうえで、さらに提案や前向きな示唆があれば、あわせて伝えながらモノゴトを進められるとよりよいでしょう。

DESC法

DESC法は以下の頭文字に従って、状況を捉え、さらに提案や示唆を述べる表現方法です。

実際の出来事を当てはめてみるとこんな感じです。

実際の会話のスピードのなかで、咄嗟に略式に当てはめてコミュニケーションが取れる気がしないかもしれません。自分も例のように、キレイに会話できると思いません。

図をみると先入観が入りますが、必ずしもこの順番で答えなくてはいけないわけではありません。選択や示唆から考えたり、「何かできることはないかな」といった言葉を伝えるだけでもOKです。たとえその提案が的外れであったり、事実から誤認していたとしても、私はその貢献的な姿勢は伝わると思います。

ご紹介したDESC法は、特に前述のような組織の難しい状況にあわせて丁寧な提案や説得に役立ちます。他にもプレゼンテーションの手法としてSDS法やPREP法があります。デザインにおいて、発表のストーリーテリングや体験の理想シナリオを考える際に、頭にあると整理しやすくなります。

分からない前提に立とう

様々な工夫を読んでもらいましたが、最後に「前提」に触れます。私自身もいつもここに立ち返ります。

他者の表現を担うデザインにおいて、自己と他者は圧倒的に違う。他者のことは分からない。この前提をもつことが重要だと考えています。なぜでしょうか?

自分の中で、自他が混同してしまう(分かったつもりでいる)と、あるべき論や決めつけによって感情的に行動が決まってしまう可能性があります。「あなたはこういう人間だ。」と決めつけられ、違和感をもったまま表現を代弁されると、あまりよい気分にならないかもしれません。

自分の中で、自他が分離していると、自己の感情や先入観に過度に左右されることなく相手の事実がまず尊重されます。勝手な思い込みをもとにした疑いや勘ぐりでなく、相手に敬意をもってコミュニケーションができる可能性があります。デザイン業務においても、ヒアリングの問いかけや客観性をもって表現を追求できるのではないかと思います。

自他を分離した状態で、他者の違いに目を向けるほうが難しいです。何せ自分が分からないことのほうが多くあります。集団に違いがなければ、同質的な話題や表面的な共感に留まり、議論の本質まで深まらない可能性があります。前述の集団浅慮につながりかねません。

デザイナーとして相手に聞くのみでなく、分からない前提に立って、相手に求められる表現をつくり、伝え、探してみましょう。

ここまで記載したアサーティブなコミュニケーションを叶える言葉の工夫や、他者が分からない前提に立ったアサーティブな姿勢、ちょっとした意識を重ねていくことで、業務コミュニケーションは大きく変わります。誰かの、何かの表現を担うデザインのコミュニケーションにおいても重要なことでしょう。たぶん。

異なる人々や思惑が複雑に入り混じるなかで、組織や場が考慮できていない点はないだろうか?どのような違いや具体性をもっているのだろうか?そういった問いの姿勢を持ちながら、アサーティブに伝えることで、私たち(他者と自分)が表現したいことに近づけるかもしれません。

まずは小さな一歩(ひとこと)

次の会話からできることを探してみてください。

※それでも難しい!という方、まずは「聴く」ことからはじめる記事も書いてるので、よかったらご覧ください↓↓

いいなと思ったら応援しよう!