クロスレビュー「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館) 3/3

セルフィ以降のアンディ ── 《ギャングの葬式》と匿名映え

文:中島亮二

ひかえめな鍵盤の小気味よいリズムに複数の声が反響する。高木正勝による楽曲「Andy」(*1)は、大衆に埋もれながら楽天的に居振るまう狂言廻しを思い起こさせる。いわゆる「自撮り」が一般化して久しい私たちにとって、セルフポートレイトを多く残したアンディ・ウォーホルはずいぶんと身近な存在と認識されるのだろう。その意味において、私たちはみなすでにウォーホル、というよりもアンディに近い。「だれでも15分だけ有名になることができる」将来はすでにここにある(もっともその時間が15分さえ持たないことはウォーホルにも想像できなかったのではないだろうか)。とはいえ、親しみが感じられるだけに、いっそう捉えどころのないようにも思えるアンディ・ウォーホルという作家をセルフィ以降の時代に生きる私たちはどのように受けとめたらよいのだろうか。もし私たちが現代のアンディであるのならば、ひとまずその姿を観察してみてはどうか。つまり、ウォーホル自身のセルフ・ポートレイト作品というよりもむしろ、鑑賞者あるいは鑑賞者の振るまいを写し返すような作品を通して。

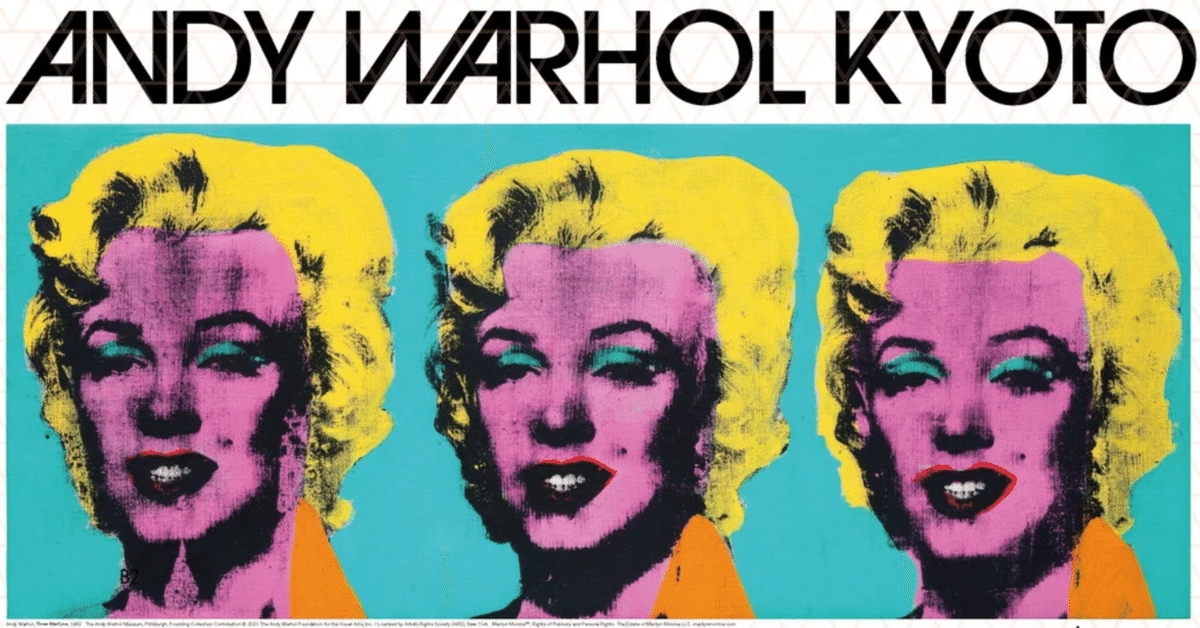

「ANDY WARHOL KYOTO」展で、一際賑わいを見せシャッター音の止まない部屋があった。ちょうど順路のなかほどにとられたその空間には、ヘリウムガスで充たされたいくつもの《銀の雲》(1966)が鮮やかな照明に照らされ浮かぶ(*2)。レオ・キャステリ画廊で発表された当時と同じく、直接触れられる没入型の作品である。

部屋の片隅で2人組が互いに写真を撮り合っていた。思えば近年の展覧会において、こうした光景はよく見られるものだ。落下する枕のような物体へ手を伸ばし、ポンと宙に上げると明るい光に照らされて輝き、また沈んでくる。そのあいだ、カメラを向けられた男性はややうつむいたまま静止している。

顔を伏せたり目元を隠したポーズの写真をSNSに投稿する──この日本的なSNSのスタイルは「匿名映え」と呼ばれるそうだ。自身の世界観を表明しつつ、さまざまに寄せられる無言の衆目にも配慮する。グッドやライクを強く所望しているように受け取られかねない押し付けがましさは基本的には避けられる。それはウォーホル作品で大きく刷られた名だたるスターらの顔がこちらへ向ける熱い視線とはずいぶん対照的だ。「匿名映え」の慎ましく婉曲的なポーズや当てのない視線、背景を大きく写した引きの構図などの特徴は、一見すると解釈をフォロワーに委ねているようではあるが、投稿者の理想をなぞるような解釈を要求してもいる。捉えどころのないモノクロームの表面によって、都合よく寄せられる解釈を拒否したとも評される《銀の雲》とは、近しいながらもやはり大きな隔たりがあるように思われる(*3)。

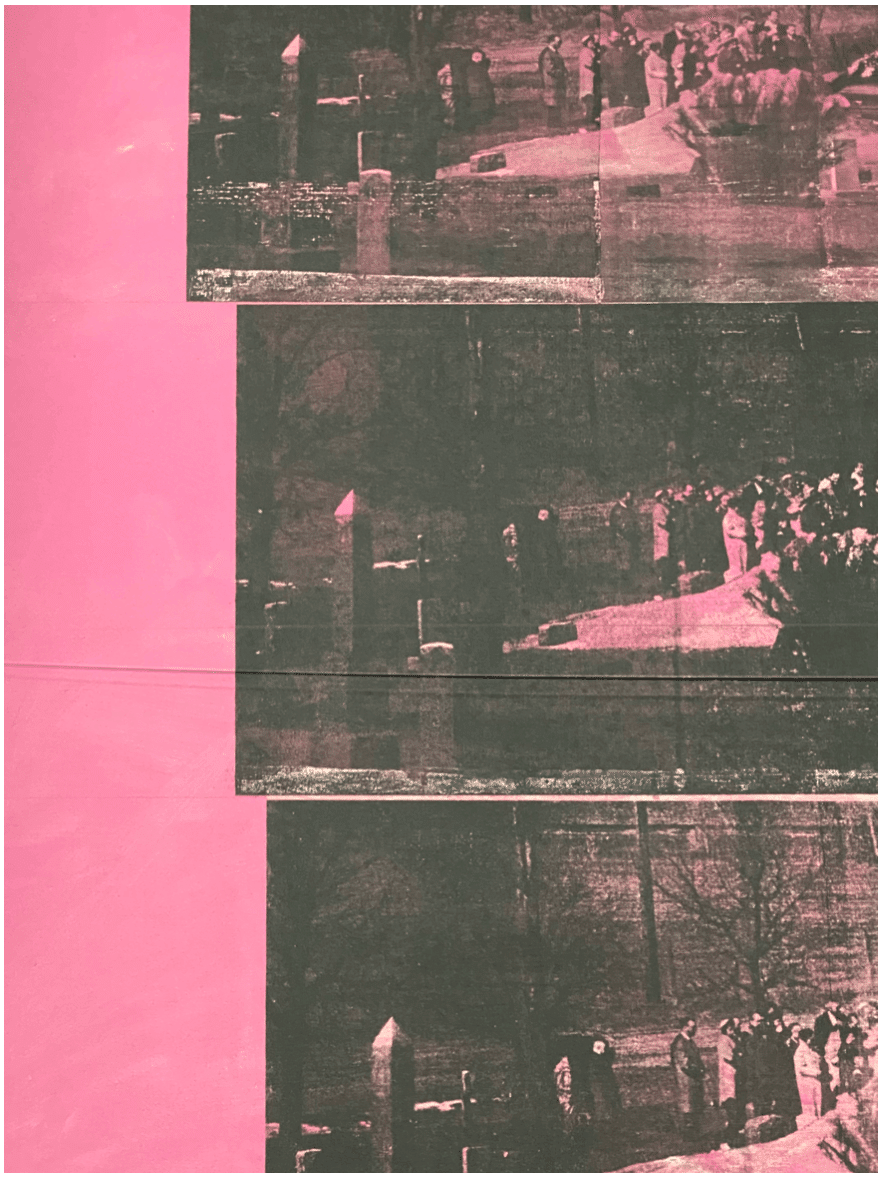

順路を先へ進むと、打って変わって暗く重たい空気に変化する。先の《銀の雲》が浮かべられたファクトリーに転居した年に制作された《ギャングの葬式》(1963)は、ショッキングピンクの画面にシルクスクリーンによる黒ずんだイメージを画面右へと徐々にズラしながら縦に5枚連続させたものだ。木立のなかの墓地で、献花に埋もれた墓を囲みうつむく人だかりが写されている。直截的なタイトルと猥雑な色味とが相まった連続的な画面は、私たちにフィルム・ノワールの一幕を連想させずにはおかない。哀悼の時間が終われば、このうちの数人は仇討ちへと出かけるのだろうか。遠巻きに葬儀の様子を見つめるこのショットは、故人の愛人によるものだろうか。いずれにせよ、私たちはそこに写された厳かな「死」のイメージを受け取って、また厳かに鑑賞するだろうか。しかし実際のところ、元のイメージが写すこの葬儀はギャングのものなどではなく、とある老女のものである。私たちはあらかじめ方向付けられた読解をなぞっていたに過ぎなかったのだ。ウォーホルは《ギャングの葬式》において、イメージの外部にある情報が鑑賞者の手近な解釈を誘うことで、写真の持つ事実がいかに容易に歪められるかを示している。

《銀の雲》と《ギャングの葬式》は、どちらも受容者の解釈をはね返したり逆手に取ることで、翻って私たちの姿を写し出す。「老女の死」という他人にとっては空虚でしかないもので充填された画面は、存在しない「ギャング」をめぐって積極的に解釈される。これは空っぽで充たされた「銀の風船」に反応して、沈んでくる地点へと先回りして片手でポンポンと浮遊させる行為にどこか似ている。

ウォーホル展において、現代の私たちを通して特筆されるべき点は、こうした軽薄で俗っぽい「映え」の振るまいの延長線上に、生真面目で高尚とされてきた「鑑賞」を置いてしまうところにあるのではないだろうか。映えた写真が量産されることと、都合のよい読み解きによる気楽な鑑賞がされることのあいだには、さほど大差はないように見える。

*1 会期中、展覧会の鑑賞者は会場内でのみ聞くことができた。

*2 笠原俊一”Fragment Shadow”とのコラボレーションによるもの。「1966年の作品に現代の自分を投影することができる新しいアートインタラクション体験」が企図されている。https://www.sonycsl.co.jp/news/13742/ (最終アクセス 2022-10-18)

*3 ベンジャミン・ブクローは《銀の雲》を、「絵に課せられた観念的な意味や都合の良い読み取り方につきまとう偽の気楽さを否定するもの」としてあった「モノクロームの伝統」の中に位置付けた。(キナストン・マクシャイン編著『ウォーホル画集』東野芳明 監修・翻訳、リブロポート、1990年、p.48)

中島亮二|なかしま りょうじ

1992年岐阜県生まれ。建築設計事務所に勤務ののち農家。浄土複合ライティング・スクール四期生。主な論文・論考に「新潟市市街地近郊農地における農小屋の様相」(トウキョウ建築コレクション2016 青井哲人賞)、「私たちが取りうるもうひとつのあいだ──表象のビニルハウス論試論」(新建築論考コンペティション2021佳作)。主な展示に「Architects of the Year 2017 越境プロジェクト展」(日本橋の家、2017)、「ことばの学校の放課後」(SCOOL、2022)。