クロスレビュー「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館) 1/3

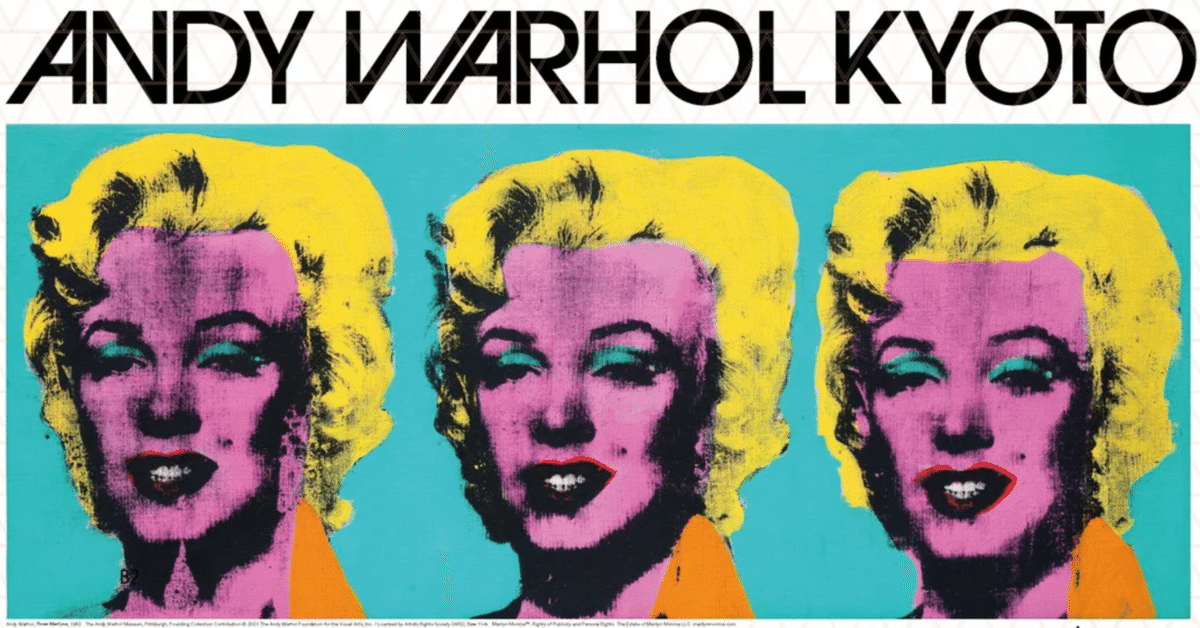

フラットな顔変換——アンディ・ウォーホル《三つのマリリン》

文:中村昌平

まるで観光地やアミューズメントパークで目にする顔はめパネルのような絵だ。「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」展の顔ともいうべきこの作品がそんなふうに見えてしまうのは、スマートフォンカメラのシャッター音がパシャパシャと鳴り響くこの会場の雰囲気がどこかの観光スポットを想わせるという、ただそれだけの理由によるのだろうか? たぶん、それもある。でも、きっとそれだけではない。マリリンの顔面とそれ以外の部分は、明らかにちぐはぐな印象を与える。この違和感は、作品の内部にあるなにかと繋がっているはずだ。

大枠でいえば、この違和感は筆触の有無から来ているといえる。マリリンの顔にあてられたピンクの色面はフラットで塗りムラがないのに対して、彼女の顔面を取り囲むイエローとオレンジの色面には明らかな筆触が見られる。こうした質感の異なる色面どうしのコントラストによって、あたかもマリリンの顔が画面の中にはめ込まれているかのように見えるのである。

とはいえ、たんに筆触の有無を指摘するだけでは足りない。この絵を顔はめパネルたらしめている根本的な要因は、その筆触がもつ独特の質感、言ってしまえばそのテキトーさにあるからだ。マリリンの頭髪にあたるイエローの色面と首元のオレンジの色面にほどこされた筆触は、とにかく一定の面積をやっつけ仕事で塗りつぶしたとでもいうような粗雑さをアピールしている。奥行きを感じさせないエメラルドグリーンの背景もさることながら、何よりこの筆触のあからさまないい加減さが、この作品を全体として、絵心のない素人の描いたポンチ絵のように仕立て上げているのである。もちろん、ウォーホルの本来の画力を鑑みれば、このような描き方は意図的に演出されたものだ。

画像出典:宮下規久朗『ウォーホルの芸術 20世紀を写した鏡』光文社、2010年

この作品の元となったスチル写真と見比べながら、筆触の粗雑さが現れているポイントを具体的に見てみよう。まずは色面の塗り方から。先述のとおり、マリリンの頭髪にあたるイエローの色面はぐしゃぐしゃと塗りつぶされていて、そこに毛流れや艶などは感じられない。特に目立つのは左耳あたりの髪の毛の塗り方で、元の写真にあるような光と影が織りなす立体感は無視されて、塗りつぶされたイエローの色面の上に、刷りの弱い黒のインクが乗せられるという乱雑な処理がなされている。また、塗り方のいい加減さでいえば、オレンジの色面はその最たるもので、元の写真では襟の一部であるはずのこの箇所は、本作の中ではもはや何を表しているのかもわからない。そのあまりのテキトーぶりは、この色面がこの場所にあるのは何かの間違いなのではないかと思わせるほどだ。

さらに、粗雑さは色面の輪郭の縁取りにも見出すことができる。輪郭線だけを抽出してみよう。

見比べてみるとわかるとおり、元の写真のマリリンの輪郭は、色面化される際にかなり大雑把に省略されている。たとえば彼女の頭頂部のやや左側には、本来髪の分け目があって大きく窪んでいるはずなのに、それはほとんど反映されていない。このように、頭髪全体に立体感を与える輪郭のディテールが要所要所で軽んじられているために、マリリンのシルエットはどこかコミカルで、髪型というよりもヘルメットかなにかを被っているように見えなくもない。また、肖像の陰影に対する色面の輪郭の不正確さも目立つ。右耳あたりの毛髪を縁取る輪郭は、向かって右側のマリリンには大きすぎて、色面が背景にまではみ出してしまっているし、逆に中央のマリリンには小さすぎて、陰影だけが空中浮遊してしまっている。こうして支持体としての色面に捨て置かれた陰影は、立体感を表すという本来の効力を失い、ただのインクの染みとなってキャンバス上を漂うしかない。

ところで、こうした粗雑な筆触は、マリリンの顔面にあたるピンクの色面には見当たらない。その色面は驚くほどにフラットで、そこにはめ込まれた彼女の顔は、縦方向に走るノイズのような黒い滲みと相まって、解像度の粗いディスプレイに映し出された画像のようにも見える。そして、こうした色面どうしのコントラストによって構成された画面を見続けていると、しだいに不可思議な想像が視界を覆うようになってくる。ここに描かれている顔は、まぎれもなくマリリン・モンローという唯一無二のスーパースターのものであるはずなのに、あるとき不意にそれが引っ込められて、代わりにまったくの別人がそこからにゅっと顔を出す、そういうことが起こりうるのではないかという気がしてくるのだ。かならずしも、マリリンと同レベルのスターの顔でなければ釣り合わないという感じでもない。たとえばそれが、今この会場で《三つのマリリン》の前に立ち、観光客のように入れ代わり立ち代わり自撮りしている彼や彼女の顔や、あるいはそれを若干遠巻きに見ている私自身の顔でもありえるというような、そんな想像がむくむくと湧き上がってくるのである。

そういえばウォーホルは、かつてインタビューのなかで、こんなことを言っていた。

「マリリン・モンローやエリザベス・テイラーをいくつかの絵で描いたからといって、僕は自分がそこで現代のセックスシンボルを表現しているだなんて思いもしない。モンローだってほかの人と同じに見えるだけさ」(*1)。

いつものウォーホルよろしく、とぼけたようなクールさで聴衆を煙に巻く身ぶりともとれる発言ではある。だが、本作の顔はめ感に照らしてみると、意外にも彼はここで、みずからの制作の真実を語っていたのではないだろうか。つまりこんなふうに。現実のマリリンが世間でどれほどシンボリックなオーラに包まれていたとしても、まさにこの作品で実践されているように、彼女の写真をトリミングし、シルクスクリーンで刷り上げ、そのイメージをキャンバスの上に生け捕りにしてしまえば、オリジナルのオーラは脱色され、あるいは蒸発させられて、あとは画家の思いどおりに成型することができる。マリリン・モンローほどのスターでさえそんなことができるのだから、ましてや「ほかの人」はいうまでもない。そういうことを、ウォーホルはいわんとしていたのではないか。その意味ではたしかに、いかに有名人の顔と無名人の顔のあいだに知名度の格差があろうとも、それらは一つのイメージとして見れば大差はなく、みんな「同じに見えるだけ」で、フラットに変換可能なものであるだろう。

だが、こうやって制作の意図、つまりは顔はめパネルの「裏側」に回り込もうとしても、そこにはまたもやあのセリフが、立ち入り禁止の貼り紙のように付されている。先のコメントのすぐ後で、ウォーホルはこう付け加えることを忘れていない。「あれには、なんの理由もなかった。ただ表面的な理由で制作しただけ」。

*1 グレッチェン・バーグによるインタビューでの発言。ネイル・フリンツ「ウォーホルの 言葉」キナストン・マクシャイン編著『ウォーホル画集』東野芳明・岩佐鉄男・篠田達美訳、リプロポート、1990 年、p.459、強調は筆者による。

中村昌平|なかむら・しょうへい

1983年生まれ。岐阜市在住。仕事は法律関係の自営業と主夫業。犬好き。

浄土複合ライティング・スクール四期生。