クロスレビュー「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館) 2/3

引き延ばされる同一性、ドッペルゲンガーとしての「影」

文:よるの木木

黒地に赤、青地に紺、黒地に黄色、右手に葉っぱのような形が浮かぶ、「ANDY WARHOL KYOTO」展で横並びに展示された三作は、どれも「影」と題される。著名人から商品ロゴや事件まで、何を示すのか一見わかりやすいアンディ・ウォーホルの作品のなかでは、ぱっと見なんだかわからない「影」シリーズは異色に見える。

光の角度や場所によって、伸縮し、濃淡を変え、形がゆがむ影という存在は、自分の写しであるはずなのに、それ自体に目をやればひどく自分と異なっている。まったく別物に見えるのに、なぜか同じにも見えてくる、そんな影の側面が「影」シリーズだけでない他作品にも息をひそめているようだ。

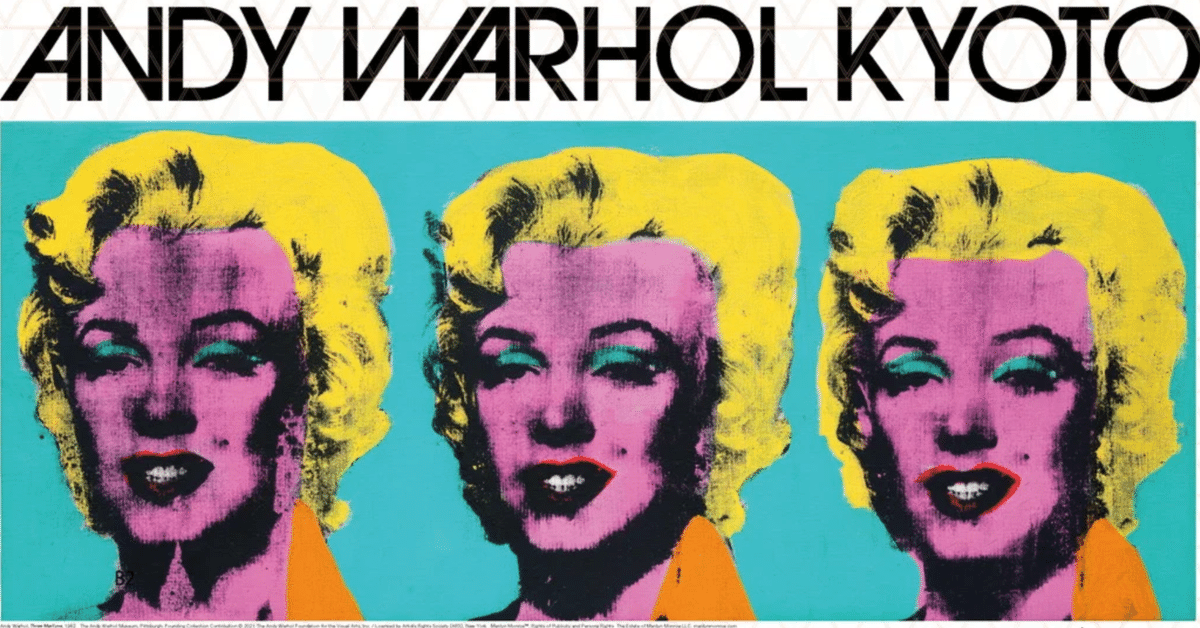

ウォーホルといえばすぐ目に浮かぶ「肖像画」シリーズは、制作手法は「影」とおなじ、写真を元に版をつくり、シルクスクリーンで印刷される。マリリン・モンローやエルヴィス・プレスリー、元はもちろん実在の人物たちは、写真という平面に収められた後、色ごとの版に組み直される。ウォーホルでよく言及される複製という点から見れば、フィルムがあればいくつもコピーができる写真の時点で可能なはずだが、ウォーホルはそこから版をつくる。実在人物という立体を平面化させる写真から、色や質感や細部を落とし、あらたな層で置き換える。そのようなプロセスを経たイメージは、元からずいぶんかけ離れるが、ふしぎなことに観る者にはそれが誰だかすぐわかる。あれはマリリン、あれはエルヴィスと、丁寧に書いても雑に書いても認識できる文字のように、細部が消えて変わるほど、わずかに残った顔貌の痕跡へ、それを指示する同一性が凝集していくようである。

一方、「影」ではどうだろう。一見何かがわからない抽象的なイメージは、写真から版への過程で、元のものがわからなくなるほど変えられてしまった結果なのだろうか。しかしその疑問は、三作の横に置かれる写真作品によって取り下げられる。三作とおなじ《影》と題される写真作品は、ピントの合わないハイコントラストなモノクロで、おぼろげな形しか掴めない。どちらも抽象的な三作と写真作品が並置されることで強調されるのは、写真から作品にする過程において「何か」がわからなくなったのではなく、写真の時点で「何か」が同定できない状態だったということだ(*1)。

実物から多大な変化を被っても、これが誰かという同一性が保たれていた「肖像画」シリーズとおなじく、何かが不明な「影」もまた、その不明な形ごと版にされ、複製によって奇妙な同一性を帯びている。写真からシルクスクリーンの過程でウォーホルがくわえる変貌は、誰かがわかる「肖像画」であっても、何かがわからない「影」であっても、同一性を破壊しきることなく、それを奇妙なかたちで引き延ばしていく。

引き延ばしの結果生じるのは、同じでありながら違って見える、違って見えながら同じに見えるという、同一と分裂が明滅し続ける事態である。

一見似た構造を持つ三作だが、見れば見るほどちがいが際立つ。たとえば、三作に共通する、右側に浮かぶ長方形は、黒地に黄の《影Ⅰ》では毛羽立つ上向き矢印のように見え、青地の紺の《影Ⅰ》では、グラデーション状に滲んでふくらみ、黒地の《影Ⅴ》に浮かぶ赤色の塗りつぶしは、きつく縛られた幾重もの紐のようで、三様に浮かびあがる。また、Ⅰ、Ⅴと番号を振られたタイトルから、類似と差異の規則性を探してみても確証までは至らない。さらに、きらきらと揺れ動くダイアモンド粉が、ある作品では地に、別のものでは図に散りばめられることで色面の重なりが眩み、地と図、つまりどちらが「影」なのか惑わされることになる。

そもそも、影という絶えず移り変わる不定形な現象を、版に固定して複製する行為はなにを意味するのだろう。ウォーホルが「影」で試みた、一瞬を版に固定し、複製によって同一性を与えるという行為は、一瞬一瞬のちがいを前景化することで、奇妙なことに、ばらばらに分裂を引き起こす行為にも見えてくるのだ。原題が「shadows」と特定のものを示さない複数形であることからも、「影」は、版を使った複製によって同一性を生みだしながらも、一瞬の差異を強調することで分裂を生みだす、拮抗の現場である。それは、自分であるが他人であり、他人であるが自分であるという、同一性を保ったまま他人として浮かびあがってくるドッペルゲンガーのような存在だ。

そもそも「肖像画」シリーズで浮かびあがるのは、原型から変貌を遂げているにも関わらず、指示対象を認識できるという、同一性と違和の両義的な感覚だった。「影」はそこから進んで、不定形なものを焦点化することで、同一と分裂の拮抗をより前景化する。

「影」シリーズは、193×132cmのパネル102枚をずらりと壁に敷き詰める形で、複数の部分からなる一つの絵画として考案された(*2)。見てきた三作とはまた異なる影の形が、ビビットな色の対比や、異なる縮尺や質感を伴い、人の背丈を越えて地面から立ち上がるかのようにびっしりと空間を埋め尽くす。そんな状況を想像すると、抽象表現主義で試みられた観る者を呑みこむイリュージョンを想起するが、ウォーホルはそれとはすこしちがうようだ。

影はそもそもぺらぺらな平面で、掴もうとしても掴めない。その平面性は、シルクスクリーンの過程における「写真」の段階と通じるだろう。ウォーホルがその平面(写真)から版に起こす行為は、対象にべつの層を与えてよみがえらせる行為であり、それは同じく平面であるはずの影が、突如、立体性を帯びて起き上がる様子――それは、空間全体を使う展示においてより迫力があったにちがいない――と重なっている。複製という同一のものの連続が、ひとつひとつ分裂して別様に立ち上がって来る錯覚。ウォーホルの「影」は、同一と分裂を明滅させる錯覚=イリュージョンを引き起こす。

一瞬を複製によって引き延ばすことで、分裂と同一の錯覚=イリュージョンを誘引する。このようなウォーホルの姿勢は、「影」の前に始めた一連の映像作品にも通じているようだ。たとえば、数分間、同じ人物を映しつづけた《スクリーン・テスト》は、作品化の際にコマ数を落として時間を引き延ばされており、エンパイア・ステート・ビルを6時間にわたって映した《エンパイア》も、作品ではスローモーションにされ8時間となっている。同一のものを映し続けたうえで引き延ばす。ウォーホルが試みたのは、「影」において、不定形な現象である影の一瞬を引き延ばし、同一性と分裂性を拮抗させたように、日常生活の一瞬と一瞬のあいだにじつは潜んでいる拮抗をあぶりだすことのように見えてくる。時間の中に存在する限り、常に微細な変化を被りつづける身の回りの事物の、一瞬前と一瞬先のあいだで今も生じている拮抗状態が、作品上に浮かびあがる。

自分が片手を上げれば影の片手も上がる。けれど、自分と異なる見た目の影を自分であると思えることは、よくよく考えればふしぎなことだ。そんな影の性質は、ドッペルゲンガーの物語にも通じている。自分に見えて他人であり、他人に見えて自分である。ウォーホルは「影」と同時期に、骸骨と共に映る自画像を描いているが、同一と分裂の拮抗は、生と死の拮抗にも重なっていくようだ。物語ではしばしば影を失ったものは死んでしまう。どちらが「自分」にふさわしいか、同一性をめぐり死をかけて争いあう。「影」シリーズに、直接的に死を扱った作品とはまたちがう、じっとりとした不吉さを感じるのは、影という存在にいやおうなく死のイメージがつきまとうからかもしれない。

*1「ANDY WARHOL KYOTO」で展示されたシルクスクリーン作品《影Ⅰ》《影Ⅰ》《影Ⅴ》と、写真作品《影》に版の対応関係があるかは確認できないが、展示会場で並置されることで、実物から写真、写真からシルクスクリーンという「肖像画」シリーズと同じ制作プロセスを経たことが示唆されていた。

*2 "SHADOWS”. Guggenheim Bilbo Museum. https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/learn/schools/teachers-guides/shadows

併せて、以下を参照した。『アンディ・ウォーホル・キョウト』ソニー・ミュージックエンタテインメント、イムラアートギャラリー編、ソニー・ミュージックエンタテインメント、2022年、pp.202-205。

よるの木木 |よるのきぎ

KYOTO EXPERIMENT 2021 SPRING批評プロジェクトにて最終選出(「よるのふね」名義)。浄土複合ライティング・スクール研究生。