データ流通ビジネスの最前線で起きていること――「データ流通市場の歩き方」イベントレポート(前編)

※ 本記事は、2021年1月に当社オウンドメディア「データ流通市場の歩き方」に掲載された内容を転載しています。記事内の情報は初出の時点におけるものであり、現在の状況とはそぐわない部分がございますので、ご了承ください。

2020年11月24日、オンラインイベント「データ流通市場の歩き方」がおこなわれました(主催:兼松株式会社、株式会社日本データ取引所)。本記事では、2時間にわたるイベントの模様を前後編にわけてお送りします。第1部のゲストは、藤田彰彦さん(兼松株式会社)、ファブリス・トッコさん(Dawex Systems)、植野大輔さん(DX JAPAN)の3名。日本の、世界のデータコミュニティやDXといった話題について語っていただきました。

日本のデータ流通ビジネスは「実践期」にある

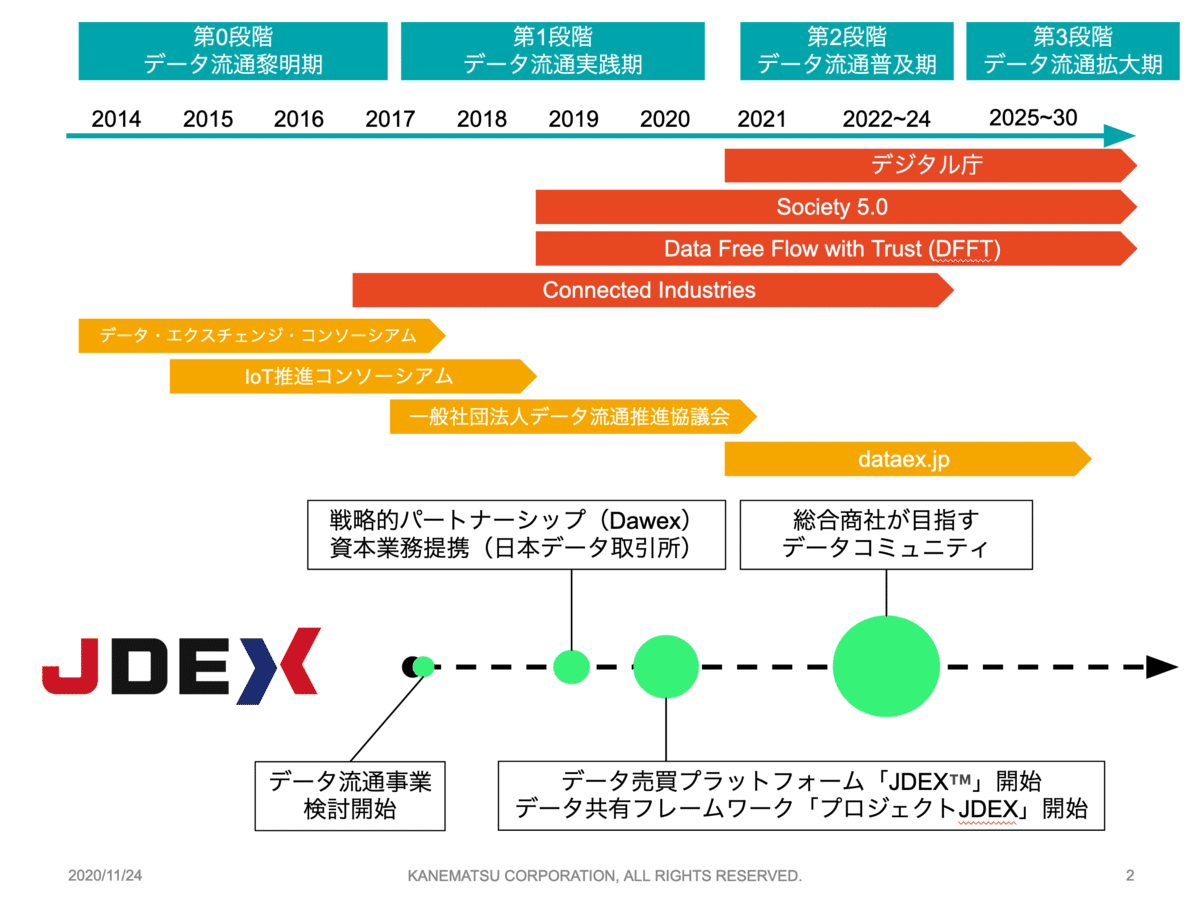

まずは藤田彰彦さん(兼松株式会社 電子・デバイス部門 部門長補佐)より、「総合商社が描くデータコミュニティ像」と題した談話がありました。藤田さんによれば、国内におけるデータ流通の動きを「黎明期」「実践期」「普及期」「拡大期」と4段階に分けたうえで、データ流通が本格化し、市場の立ち上げ期にある現在を「実践期」と位置づけられます。その上で、データマーケットプレイスの運営を通じて、兼松が目指す未来像を示されました。特に、外部企業や団体と一緒になってデータコミュニティをつくり、データ利活用を包括的に共同促進することが不可欠であるとし、「JDEX™」(兼松・日本データ取引所・Dawexによるデータマーケットプレイス運営の共同プロジェクト)への参加を参視聴者に促しました。

データ取引技術のパイオニアが見通す未来

次に、ファブリス・トッコさん(Dawex Systems共同代表/共同創業者)より、「The Rise of Data Exchanges」という講演が行われました。Dawex Systemsは、主として欧米向けにデータ取引マーケットプレイス及びデータ取引技術を提供するベンチャー企業で、2020年6月には世界経済フォーラムで「Tech Pioneer」を受賞しています。また、データ政策に関する議会「Global Future Councils」に参画する、初めての在仏企業でもあります。

トッコさんによれば、データマーケットプレイスは「データのバリューチェーン(企業が事業活動を個々の過程・工程の集合体ではなく各過程・工程での価値の連鎖と捉える考え方)のミッシングリンク(欠けている要素)」です。データ提供者とデータ取得者、それぞれをつなぐ場所として――とくに、データへのアクセスや公開・配布を簡素化し、民主化する「ワンストップショップ」として機能することが期待されます。社内でも社外でも、他の組織と連携して、「体系化されたデータ流通のプロセス」を実装するべきだと、トッコさんは強調しました。

また、フランスの農業データ流通市場である「AgDataHub」や、韓国が国家目標として約2.7兆円のデータ市場の育成を目指していることも紹介。国際的にもデータ共有のフレームワークや政策提言も増えつつあると示しました。最後に、日本の内閣府が提言する「Society 5.0」に言及しながら、「資本ではなくデータが、あらゆるものを結んで動かす社会。これをともに実現して行きたい」と述べました。

「ごっこ」ではない、真のDXによる破壊と創造を

第1部の最後には、「日本的デジタルトランスフォーメーションの幻想と現実」と題して、植野大輔さん(DX JAPAN代表)と、弊社代表の森田(日本データ取引所)が対談を行いました。これまで三菱商事やファミリーマートでデジタル戦略の推進などに携わってきた植野さんは、DXという言葉がバズワードになり、ハイプサイクル(技術の成熟度と社会への普及状況)でいえば幻滅期に入りつつある昨今、「それでもDXは、企業が永続するためには避けて通れない課題」だと強調しました。

植野さんは、「多くの企業が「DX幻想」を抱いている」と危機感を示しました。「ネット接続されたデジタルデバイスが当たり前になり、エンドユーザがデジタル環境端末に常時接続可能になりました。この変化を単なる一過性のブームと捉えるのではなく、さなぎが蝶に「変容」するように、ビジネスを根本から変える『変容=トランスフォーメーション』を進めることが重要です」と植野さん。「しかし日本では、『AI』『デジタルマーケ』『デザインシンキング』といった言葉が誤解され、『データをAIに入れれば答えが出てくる』といった幻想を抱いている企業も少なくありません。結果的に『DXごっこ』になっているのが実態です。求められるのは、既存事業の『デジタル推進』ではなく、データとAIによるビジネスモデルの破壊と創造をおこなうこと。それこそが『真のDX』なのに」

日本企業がDXに失敗するリアルな理由

対する森田は、「日本のビジネスパーソンには、情報収集力はある。新しい経営手法が登場すると、関連書籍がまず売れる。しかし、その手法を展開するリソースの投入が中途半端で、企業のメインストリームの変革にはつながらず、一部で終わってしまう。それがこれまでに何度も繰り返されている」と応じました。

これを受けて植野さんは、「日本企業の強みは『カイゼン』や、それを前提にした仕組みづくりにあるものの、根本的な破壊と創造を行うのは苦手」だと指摘しました。また「今後、人材の流動性が高まっていくとすれば、より多くの人材が大企業群、外資系企業群、ベンチャー企業群の3極を行き来するようになる。大企業は人事制度をより魅力的なものにする必要がある」とも述べました。

また、植野さんは、マッキンゼー・アンド・カンパニー「デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ」(P12、作中図の赤色下線は植野氏による加筆)を引用しながら、「DXを成功に導くには、新規投資の50%以上をデジタルに配分すべきだとする提言もある」と言います。「組織設計がおかしい場合もある。DXは全社変革・全体最適化なので、当然、経営リーダー直轄の部署にDX司令塔がいなければならない。しかし典型的な組織の失敗として、情シスや経営企画、デジタルマーケティングといった部署(=サイロ)の中に、DX担当チームが埋め込まれてしまうケースが多い」

対話の中では、過去に蓄積したデータや分析アルゴリズム開発のみに目を向けるだけでなく、未来に提供したい価値やサービスのために、「必要なデータセットの設計と、データを自社グループや外部から取り込むアライアンスをつくること」も重要だと指摘されました。最後に植野さんは、「デジタル活用」をお題目にするのではなく、「電力がそうであるように、デジタルも当たり前の資源として使っていくことが重要」だと語りました。

(後編につづく)