樹木図鑑 その⑥ スダジイ 〜宅地の隙間の、深い森〜

高畑勲監督が1994年に製作したジブリ映画「平成たぬき合戦ぽんぽこ」は、東京都西部・多摩地域の開発がテーマになっています。作中に森林破壊の描写があることから分かる通り、かつて多摩丘陵には緑濃い広葉樹林が広がっていたのですが、1950年代〜1970年代にかけての宅地開発で森は激減。現在の多摩丘陵には住宅地が延々と広がっていて、以前存在していた森は”都市公園”という形で断片的にその姿を留めているにすぎません。

こういった諸々の経緯・地域特性を以前から知っていた僕は、”多摩地域は自然が少ない”というイメージを抱いていました。それゆえ、森巡りのフィールドとしてもあまり注目せず。多摩に行くんだったら、奥多摩の都民の森とか、高尾山に行った方が面白そうだよな、というのが森歩き愛好家としての正直な感想でした。

しかし先日、多摩丘陵の一角で、なかなかに見事な原生的照葉樹林を見つけてしまった…。全く、こんなことが起こるから森歩きは恐ろしい。そのときに出会ったのが、今回の主役・スダジイです。

多摩の原生林

京王線・百草園(もぐさえん)駅(東京都日野市)から南に歩き、「百草園通り」という急坂を10分ほどかけて登ると、右手に「百草八幡宮」という神社が見えてきます。この神社が、今回の現場。神社裏手の斜面には、わずかな面積ながら原生的な照葉樹林が保存されているのです…。

原生的照葉樹林の隙間から集合住宅という、なかなか無い組み合わせの景色。

神社裏手の森に入った瞬間、「この森、なかなかパンチ効いてるなあ…」と、良い意味で呆気に取られました。ここが住宅地に囲まれているとは…。にわかには信じられん。

つい30秒前まで、牛乳配達の原付が往来する平凡な街角に居たのに……。急に春日山原始林の核心部にワープしてきたみたいな錯覚を覚えます。それぐらい、森が深い。

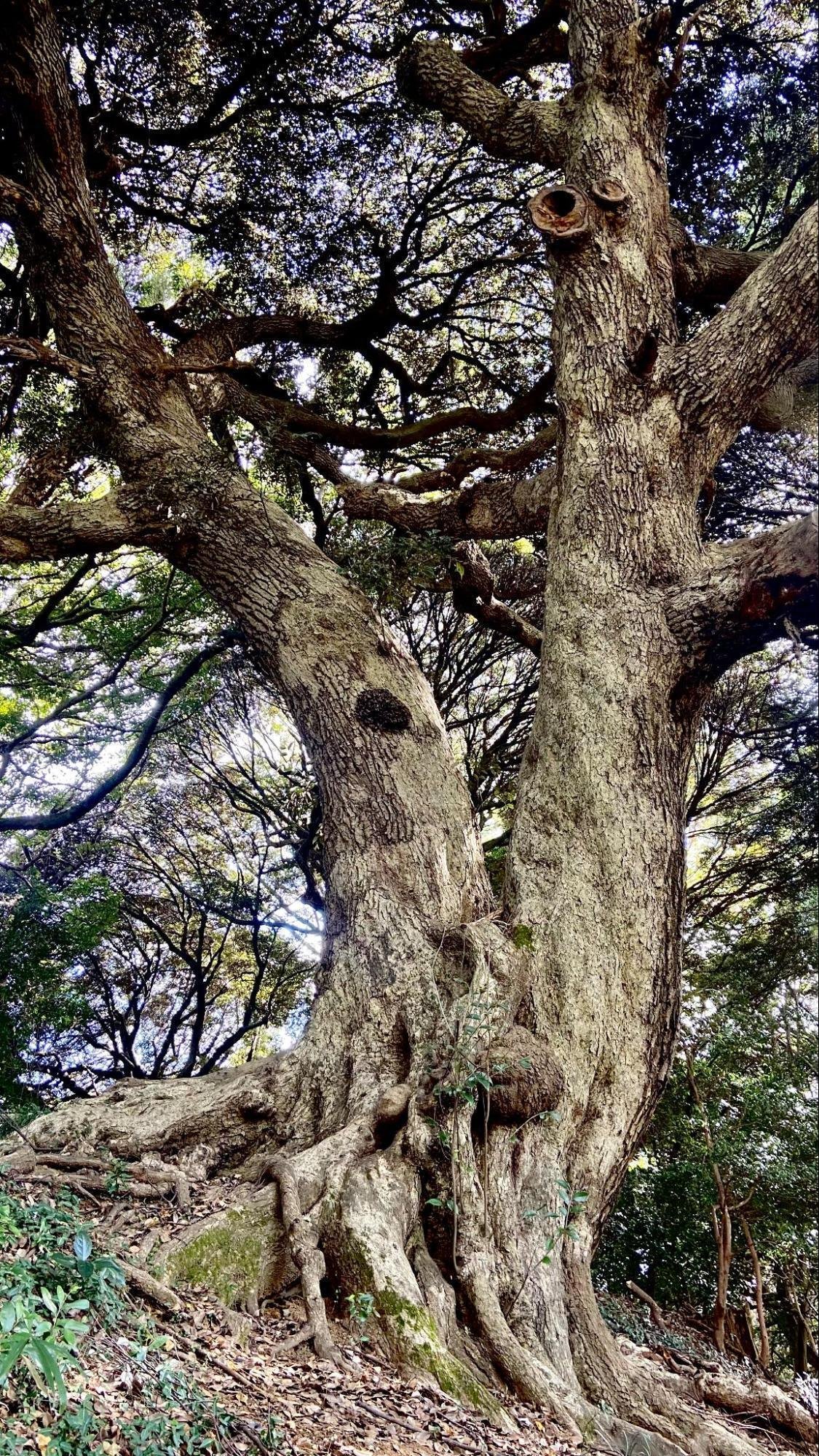

周囲には、樹齢300年越えのスダジイの巨木がわさわさと林立。森に入った瞬間、黒々とした幹と葉に周囲を取り囲まれ、照葉樹林特有の荘厳な空気に自分自身が呑み込まれてしまうのです…。

それゆえ、スダジイが林冠を構成する森はとても暗い。

スダジイの巨木の樹姿って、とにかく渋い。ダークな色合いの樹皮を身に纏い、巨大な樹体を大地に”鎮座”させてる感じ。優しげな雰囲気は微塵も感じ取れません。

幹の太さは特筆モノで、「そんなに太くしてどうすんの〜?」と半ば呆れてしまうほど。しかも、1本だけでも十分ぶっとい幹を、何本も”株立ち”させるものだから、根元のオーラが訳わかんないことになってる。貫禄、ありすぎやろ…。

その割に、樹高は比較的低い。根元の恰幅の良さと、樹の高さが釣り合っていないのです。それゆえ、彼の体型は全体的にずんぐりむっくりしています。

ブナやサワグルミは、美白樹皮でお洒落をしたり、高く幹を伸ばして色気ある決めポーズをとったりして、さりげな〜く我々に「サービスショット」を撮らせてくれます。しかし、スダジイにそんな”おもてなし”は期待してはいけない。

貫禄と渋みが凝縮された彼の樹姿からは、愛想のカケラすら感じられません。ただ黙々と、枝葉を茂らせるのみ。だからこそ、スダジイの森に入る時は、どうしても「お邪魔させてもらいますね…」という萎縮した気持ちになります。

でもそういう尖った樹姿、嫌いじゃないぞ……。むしろ好き。

百草八幡宮裏手のスダジイ巨木林は、宗教的な理由から保全されてきたいわゆる「鎮守の森」。森に生育するスダジイたちの樹齢が300年ということは、少なくともそれぐらいの期間、森に人の手が入らなかったのでしょう。

百草八幡宮の森は、多摩丘陵に人間の開発が入る前の光景を、数百年にわたって保管し続けた、”風景のタイムカプセル”であると言えるでしょう。

平成たぬき合戦の世界観も、きっとこういう森の雰囲気がベースになっているんだと思います。

写真、いいですか?

さて、僕が「スダジイって、愛想悪いよな〜」と思う理由は、彼の樹姿以外にもう一つあります。それは、「写真を撮らせてくれない」というもの。なんか知らんけど、スダジイの良い写真を撮るのってめっちゃ難しいのです。

”被写体の樹が美しく映える撮り方”は、樹種ごとに大体決まっています。

例えば、スリムな体型がウリの樹種(モミ、サワグルミ、ヒノキ、スギetc)の場合、根元に寝っ転がり、レンズを梢に向けてシャッターを押せば、幹のスタイリッシュさが強調されて良い感じの写真が出来上がります。ブナのように、枝ぶりや幹の絶妙な屈曲、樹皮そのものがウリの樹種は、カメラを幹にくっつけ、等倍率でシャッターを切ればヨロシイ…みたいな感じ。

しかしスダジイは、こんな小手先のテクニックの利用は許してくれません。写真目的のパパラッチに厳しいことこの上ない。

前述の通り、彼は太い幹を何本も林立させる”株立ち樹種”です。

とんでもない太さの幹を四方八方に伸ばしているものだから、樹全体を画角に収めるのが非常に難しい。近づきすぎたら幹しか映らないし、遠すぎたら樹の迫力が弱まっちゃう…。撮影場所・姿勢を決めるのに難儀させられます。

ブナみたいに、1本の幹だけでお行儀よく立っててもらえたら、楽なのになあ〜と心の中で文句を言いたくなります…。そこのスダジイさんよ、ちょっと落ち着きなさい。好き放題幹を伸ばすの、やめてもらえる?(笑)

1本の樹でもひとつの森のように見える。(安田の大シイ)

どうやら、スダジイという奴は”樹の鑑賞者への思いやり”を持ち合わせていないらしい。スダジイの撮影に失敗すると、「俺様の樹姿を画角に納められないなら、帰れ‼︎」と言われたような気分になります。

でもまあ、そういう”渋い樹姿”が彼の魅力なんだよなあ…。

株立ちの理由

とにもかくにも、スダジイから漂う凄みは、彼の”株立ち”という生活スタイルに起因するものでしょう。

よくよく考えると、”株立ち”って、かなりのコストがかかる生活スタイルです。幹というのは、生成に大量の養分を必要とする器官。できれば使う幹を1本に絞った方が、成長の際にかかるコストを削減できるはずです。

スダジイみたいに、ぶっとい幹を何本も林立させてるんでは、計り知れない量の養分が必要となることでしょう。単純に考えると、株立ちスダジイ1本で他の樹種の成木数本分の養分を食い潰している、と言えます。

なぜスダジイは、莫大なコストをかけて株立ちライフを続けるのか?この理由は、彼が毎年秋に実らせるドングリに隠されています。

シイ属樹種の場合は薄い膜のようなカバーでどんぐり全体が覆われる。

どんぐりは、以下の3つの観点から、意外と頼りない種子であると言われています。

まず、どんぐりはめちゃくちゃ乾燥に弱く、数週間吹きっさらしのまま放置されると発芽能力を失います。工作でどんぐりを使って、ちょっとの間放置した後にそのどんぐりを振ると、実の中から「カラカラ…」という音が聞こえてきた…みたいな経験、ありませんか?

あれは、乾燥によってどんぐりがご臨終を迎えた状態です。

また、どんぐりは多くの動物たちの貴重な食糧源となっています。毎年秋になると、大量のどんぐりが林床に落下しますが、その多くは動物たちにかっぱわれてしまうのです。特にスダジイのどんぐりはアクが少なくて食べやすいので、野生動物たちの胃袋に消える確率も高い。せっかく結実させた種子が、目の前で動物たちに持っていかれるお母さんスダジイの気がしれん…。

さらに、どんぐりの寿命は約半年。落下の翌春に発芽できなければ、そのどんぐりは発芽能力を失うのです。「春になれば良いコンディションで発芽できる」という保証はどこにも無いのに、発芽までのデッドラインが半年と決められているのは、ちょっと理不尽すぎる気がする…。

その時期は、山が白く染まってなかなか壮観。

つまり、①落葉や土の下に運良く埋もれ、乾燥から免れた上、②動物の食害も運良く回避し、③発芽に最適な環境下に運良く落下、という、「運良く」の3乗を通過したどんぐりでないと発芽できないのです。ここまでくると確率との戦い。どんぐりだけを世代交代の手段に使っていたんでは、種の存続は難しい……

このことを自覚しているスダジイは、1本の成木の寿命をできるかぎり伸ばす、という戦略をとっているのです。

いま成木が生えているスペースは、いうならばその樹種の「陣地」。本来なら、その陣地を若い後継者に引き継ぎたいところだが、種子による世代交代に頼り切ることはできない…。ならば、幹を何本も伸ばして、自分の分身をいっぱい作り、寿命を伸ばそう。このスペースは絶対に他の樹種に渡さんぞ…。

スダジイの株立ちは、一種の「少子化対策」だったのです。なんだか、いまの日本に通ずるところがありますね…

北のブナ、南のシイ

スダジイは、よく似た近縁種のツブラジイ(Castanopsis cuspidata)と共に「シイ類」と称されることがあります。

そんな”シイ類のトリオ”は、照葉樹の中で最も広い分布域・個体数を誇る樹種グループのひとつです。

奈良県の春日山原始林にて。

そもそも照葉樹って、生育地に関して並々ならぬこだわりを持っていることが多い。例えばタブノキは降水量が多い場所、アカガシやウラジロガシは比較的冷涼な深山、バリバリノキは黒潮海流が当たるところ、アラカシは急斜面…てな感じで、それぞれの樹種に独特な嗜好があり、それに基づいて複雑な棲み分けを行なっているのです。

それゆえ、同じ照葉樹林でも神戸と高知では構成樹種が全く違います。「照葉樹林」という全体的なパッケージは同じだけれど、中でお会いできる樹種は全然別のメンバー、という感じ。

しかし、シイ類はどこの照葉樹林に行ってもいらっしゃる。暖温帯であれば、それ以外の条件は問わず森を作るようです。彼らは照葉樹林のレギュラーメンバーであるといえます。

北国の冷温帯地域に行くと、ブナが「優占種」となり、圧倒的な勢力を保って山を覆い尽くしているのをよく見かけます。南日本の暖温帯では、シイ類がそのポジションにつき、照葉樹林を牛耳っているのです。

シイ類の分布の広さ、勢力の強さから、僕はよく「北のブナ、南のシイ」という言い方で彼らを紹介します。

2000年前の、原生状態の日本列島では、南半分の暖温帯にシイ類の森が、北半分の冷温帯にブナの森が広がる、という植生構造が成立していたと考えられます。

ブナとシイ類は、日本の極相林の「覇者」として、本州を南北に二分割しているのです。

覇者の命運の差

さて、照葉樹林で圧倒的な勢力を誇示するシイ類のトリオ。しかし、直近の2000年間は、彼らにとって不遇の時代でした…。

シイ類が分布する暖温帯は、稲作に最適な気候帯。それゆえ、彼らは文明との正面衝突を避けることができなかったのです。

日本列島で農耕が開始されて以来、シイの森は人間によってことごとく破壊され続け、水田や集落、里山二次林に改変されてきました。室町時代には、日本のシイの森の大部分が姿を消していたと記録されています。

いまや、シイの原生的な森がまとまった規模で見られる場所なんて、数えるほどしか残っていません。春日山や綾、大隅半島ぐらいかな?

”北の覇者”であるブナは、雪深い寒冷地や、急峻な奥山など、人間の活動に向かない厳しい土地を根城とするため、人間の文明とはある程度の距離を置くことができました。ブナ林の衰退が加速した時期というと、戦後の拡大造林の時代ですが、あの時は自然保護の機運も高まっていたため、なんだかんだで森の破壊に一定のストッパーがかかりました。

それゆえ、(だいぶ面積は縮小したとはいえ)今でも東北・信越に行けば、広大なブナの森を見ることができるのです。

これほどの規模のシイの天然林は、いまの日本には存在しない。

一方、文明との距離が近いシイの森の伐採が始まったのは、紀元前のこと。その時代に自然保護なんて概念は殆どなかったので、以来1000年以上、シイの森の衰退にブレーキがかかることはなかったのです。

当時、伐採から森を守る唯一のストッパーとなったのが、「宗教」。そして誕生したのが所謂「鎮守の森」です。百草八幡宮のような社寺林に、原生的なシイの森が残っているのを見ると、"人々の信仰"が古代の森林が存続するうえでいかに重要だったか、実感します。

古代の日本において、宗教は人々だけでなくシイにとっても、最後の拠り所となるような存在だったのです。

現在、シイ類は神社の裏手でごく狭い照葉樹林をつくり、隔離的に分布するのみ。いわば”森の切れ端”がパラパラと散らばっている状態です。現在の日本で、見渡す限りシイの森〜みたいな光景を拝むことはほぼ不可能と言っていいでしょう。

冒頭の平成たぬき合戦は、戦後のニュータウン開発を描いていますが、実はその1000年前から、本当の意味での森林衰退は起こっていたのです。

百草八幡宮のスダジイ林の内部から、巨木の幹の背後に透ける住宅街を覗き見ると、ちょっとした切なさのようなものが込み上げてきます。2000年前にタイムスリップすれば、あそこに見える「森の端っこ」は消え失せて、どこまでも続く深い照葉樹林に身を委ねられるんだよなあ…。そういう体験、してみたいなあ…

「テレビとかで開発が進んでキツネやタヌキが姿を消したって言うでしょ。あれやめてもらえます?」

平成たぬき合戦のラストシーンで、ぽん吉がつぶやいたセリフがふと頭によぎりました。

スダジイ 基本データ

学名 Castanopsis sieboldii

ブナ科シイ属

常緑広葉樹

分布 東北南部・佐渡〜沖縄

樹高 20m

漢字表記 すだ椎

別名 イタジイ(沖縄での呼び名)、シイ

英名 Japanese chinquapin

参考文献

・学研グラフィック百科 週刊日本の樹木

・渡辺一夫著「イタヤカエデはなぜ自らの幹を枯らすのか」 築地書館

•林将之著 「ヤマケイフィールド図鑑樹木の葉」山と渓谷社

•植物雑学事典 岡山理科大学ホームページ