樹木図鑑 その⑭ ガジュマル 〜色褪せていく”異界”が、色味を取り戻すとき〜

沖縄諸島で古くから伝承されている妖怪「キジムナー」は、子どもの姿をした樹の精霊。ガジュマルの巨木に棲んでいるとされ、彼らと良好な関係を築いた家は豊漁に恵まれ、たいそう繁栄する、と伝えられています。ガイドブックにも載っている話ですから、ご存知の方も多いでしょう。

キジムナーの怪異譚

観光客向けに語られるキジムナーの伝承は、ほのぼのとしたモノがほとんどで、一般的に”妖怪”と聞いて連想されるような、恐ろしい話はあまり聞きません。マスコットキャラクターにもなっていて、あたかも”森に棲む、心優しき妖精"といった扱いです。

しかしながら、この類の牧歌的なイメージは、近年になって半ば人工的に創り出されたもの。

実はキジムナーの存在は、沖縄諸島近辺で相当に長い年月にわたって語り継がれています。なんせ18世紀に編纂された説話集で、すでにキジムナーの伝承が”往古(大昔)の世から伝わる物語”として紹介されているのです。

キジムナーという精霊が、一体いつ頃から沖縄の風土に息づいているのか、もう誰にも分かりません。

長い歴史の中で積み重ねられた、膨大な伝承の中には、ぞっとするような物語もあります。

たとえば、伊是名村で語られていたこちら(↓)の伝承。

”キジムナーと親しくなった男が、ひょんなことから仲をこじらせてしまい、キジムナーに向かってタコを投げつけた。

すると怒ったキジムナーは、その男を海に投げすてて、「家に帰ってみろ。」といった。

男が帰ってみると、自分の子どもの目がくり抜かれ、皿の上に置いてあった。”

”魔物”という表現にふさわしい、彼らの残忍な一面が滲み出た話で、マスコット的なイメージとはあまりにもかけ離れています。

この他にも、キジムナーに惑われて深山まで連れ込まれ、そのまま姿を消してしまった人の話とか、人間に化けたキジムナーを邪険に扱ってしまい、凄惨な最期を迎えた男の話など、沖縄の各所に、彼らにまつわる恐ろしい怪異譚が伝わっているのです。

地元の教育委員会がまとめた民俗資料によると、明治生まれの年配者は、子供の頃、親から「夜の海でキジムナーを見ても、見なかったふりをするんだよ」「ブナガヤー(やんばる地方に伝わる、キジムナーに類似の妖怪)と友達になったら、命をとられるよ」などと言い聞かされていたそうです。

もともとキジムナーは、人間が安易に関わっていいような存在ではなかったのでしょう。人智を超えた力を操り、人間の運命を狂わせてしまう”魔物”として、畏怖される存在であり、沖縄の人々とキジムナーのあいだには、ある種の緊張感を帯びた関係性が築かれていたのです。キジムナーとそれにまつわる民間伝承に、近寄りがたい妖気が漂っているのも、それが理由でしょう。

近年のマスコット化で、その”妖気”は急速に薄れつつありますが、それが良いことなのか悪いことなのか、僕には分かりません。

異界の入口としての樹木

人類は古来から、樹陰や幹の根元・洞など、樹木のからだに隣接した空間を、異界の入り口として捉えていました。キジムナー伝説のように、巨大な樹木に”異形のモノ”が棲み憑いている、という怪異譚は、沖縄に限らず、樹木が育つ土地であれば世界中どこにでも存在します。古代から鬱蒼とした緑を湛えてきた日本列島本土も、もちろん例外ではありません。

源氏物語第五十一巻には、恋愛関係のもつれに苦しみ、自死を決意した女性(浮舟)が、大木に棲み憑いた死霊に誘惑される描写があります。冥界へ連れ込まれる寸前に、彼女は僧によって助け出されるのですが、彼女が保護された場所は、巨樹が生い茂る宇治院の庭でした。

今も昔も、屋敷や寺院の敷地内では、風景の改変が慎まれますから、自然と樹木は大きく育ちます。庭園とはいえ、鬱然とした”森”が出来上がってしまうこともあったのでしょう。

源氏物語の世界では、そんな土地が”物の怪(もののけ)が籠もる場所”、あるいは”冥界との境目”として捉えられていたのです。

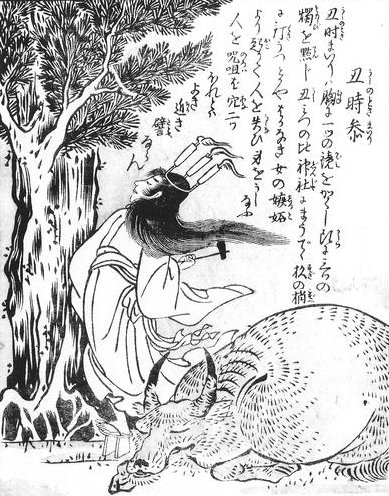

神木の幹に藁人形を打ち付ける”丑の刻参り”も、樹木を異界との”結界”に見立てた呪詛行為。現世と異界が最も近づく時間帯に、神木の幹に五寸釘を打って”結界”を破り、魔性を帯びたモノをこちらの世界に引き入れる、という理屈です。

樹陰は、底しれぬ人間の悪意が籠もる場所でもあったのです。

樹木は、物理的にも時間的にも、生身の人間が絶対に到達できない空間に、自らの身体をさらす生物。

天高く梢を伸ばすスギの巨木や、地中深く根を伸ばすクスノキの古木は、鉄筋コンクリートが登場する前の時代、おそらくほんの200年ほど前まで、地表から最も遠いところに到達する物体だったはずです。

樹齢数百年の巨木が若木だった頃、その場所に流れていたであろう空気を、私達が感じることはできません。今日私達が植えた樹木が樹齢数百年の巨木に育つ頃、その場所にどんな空気が流れているのか、私達が知ることはできません。

巨木たちは、私達が決して到達し得ない遠い過去・遠い未来で枝葉を伸ばし、その梢と根端は、長い一生を通じて地表から遠ざかり続けます。人間が行き着くことができない空間で、人間には知覚できないものを知覚する。樹木には、そういう能力が宿っているのです。

「樹木が異界の入口である」という信仰は、単なる突飛な空想ではないのです。

かすれていく、異界の輪郭

現代日本において、”異界の入口”を想わせるような、威厳ある巨木はどれくらい残っているのでしょうか。おそらく全く残っていないか、生き残っていたとしてもほんの僅かな本数でしょう。

先史時代、日本列島を覆っていた巨木の森は、2000年以上にわたって人間の利用圧にさらされ続け、その様相を大きく変えてしまいました。今日、日本を覆う森のほとんどは、人工林か二次林、つまり一度人の手が入った森で、原生的な森は深い深い山奥で、ほそぼそと存続しているに過ぎません。

チェーンソーが登場して以降は、数百年の歳月が溜め込まれた森の景色を、人間が一方的に張り替えるようになりました。そうして日本中の奥山が、単調な針葉樹の緑でムラなく塗り上げられたのです。

かつて”屋敷林”や”並木”として、都市の景観に馴染んでいた巨木たちも、モータリゼーションや人口増加に伴って邪魔者扱いされるようになり、高度経済成長期以降、次々と姿を消していきました。

直近の150年で、樹木も森も、人間によって”管理される”存在になったのです。樹木の世界に横たわる長大な時間軸は、短くブツ切りにされ、力ずくで人間社会の時間軸に適合させられました。本来数百年生きるはずのケヤキの公園樹も、ちょっとした落ち葉のクレームで伐採されてしまう。

樹木の寿命すら、人間が決めるようになった現代、もはや樹木は”異界へ踏み込む生物”ではありません。樹木たちが一生の間に行き着く空間の幅、時間の幅は、人間の都合で大きく狭められているのです。

そんな経緯もあってか、かつて樹木たちが放っていたはずの威厳は、すっかり色褪せてしまいました。日本の人里で、異界の存在を彷彿とさせるような、荘厳な巨木に出会う機会は殆どありません。そのせいでしょうか、丑の刻参りや、樹木にまつわる怪異譚も、”過去の伝承”として語られることがほとんどで、すでにリアリティーが薄まっています。

ガジュマルの巨木を見て、思ったこと

しかしながら、冒頭で登場したキジムナーの伝承には、血が通ったリアリティーを感じます。もちろんマスコット的なイメージが強まっているのだけれど、古くからの伝承も、”単なる作り話”として片付けるには、あまりにも現実じみている気がする。

この理由は、おそらく沖縄独特の植生でしょう。

沖縄の集落でよく見かける、ガジュマルの巨木。不気味な気根を複雑に交錯させて、じっとりと湿った亜熱帯の風土を演出するその樹姿は、見るものに相当な威圧感を与えます。

ガジュマルは、高木の樹冠上や岩の上で発芽したのち、周囲の物体に気根を絡みつかせて成長します。その性質上、彼らは長期間気根を空中に露出させなくてはなりません。それゆえ、年間を通して、高い気温と空中湿度が維持された土地、つまり”冬がない”土地でないと、彼らは生きていけないのです。

吹きさらしの気根を痛めつけない、沖縄の暖かな気候が、怪しげな巨木を育て上げるのです。

ガジュマルをはじめとするクワ科イチジク属の樹種は、中国で「榕樹」と呼ばれているのですが、彼らの気根はまさしく液体のごとく、地表に向かって滑らかに滴り落ちていきます。

植物らしさを感じさせぬその立ち振舞いは、なるほど”異形のモノ”の存在をほのめかしているようにも見えます。

ガジュマルの樹陰に足を踏み込むと、異界への入口に立ったような気分になります。ヒステリックに錯綜した気根や枝の隙間には、湿っぽい薄暗がりが立ち込めています。あの暗がりの向こう側は、いったいどこに通じているんだろう?樹体の構造が複雑すぎて、確かめようがありません。キジムナーがひょっこり登場しても、おかしくない気がします。

亜熱帯の風土に育まれた、奇怪な森景色が、キジムナーの伝承に現実味を帯びさせているのです。

人里の樹木が、自然のままに生きられなくなった今日、私たちの社会は、先人たちが本気で畏怖していた”異界”から、確実に遠ざかっています。

”異界”なるものが本当に存在するのかどうか、それはわかりませんし、確かめる術もありません。しかし、かつて日本人は、樹木の巨体に対峙したとき、この世ならざるモノの存在を感じ取り、その畏怖の念を”伝承”や”物語”という形で後世に残したのです。樹木の威厳が薄れつつあるいま、先人がたちが紡いだ物語も、精彩を失くしつつあります。

活力みなぎるガジュマルの巨木たちは、そんな時の流れに抗って、樹木の威厳をひたすらにアピールしているように見えます。ここ沖縄の森では、”異界”が鮮明な輪郭を保ったまま、巨木の陰でその入口を開け放しているのです。

色褪せてゆく”異界”の輪郭が、亜熱帯の風土のもとで、色味を取り戻すとき。ガジュマルの樹陰に足を踏み入れ、その瞬間を知覚すると、背筋に冷たいものが走ります。本土では感じ得ない、この感覚に触れたとき、僕はすでに、現世から1歩遠ざかったところにいるのでしょう。

<ガジュマル 樹種データ>

学名 Ficus microcarpa

クワ科イチジク属

常緑広葉樹

分布 南西諸島(屋久島・種子島以南),台湾,中国南部,東南アジア,オーストラリア

樹高 25m

漢字表記 榕樹

別名 -

英名 Chinese Banyan

<参考文献>

・栗原健(2020) "夜、海へ行ったときは気をつけるんだよ 〜 「キジムナーと友達」話の背景とその現代的展開〜" https://www.mgu.ac.jp/miyagaku_cms/wp-content/uploads/2021/12/29_012.pdf

・正道寺康子(2022)"樹木と異人",物語研究22 巻 p. 243-258 https://www.jstage.jst.go.jp/article/mgkk/22/0/22_243/_pdf/-char/ja

・源氏物語「蓬生」,紫式部,與謝野晶子訳

・源氏物語「手習」,紫式部,與謝野晶子訳

・沖縄伝承話データベース(2017)

・民俗学事典(n.d.)

http://www2.kobe-u.ac.jp/~umeya/site01/_userdata/noroi.pdf

・大谷達也(2006)”絞め殺しアコウの生活史”九州の森と林業No.78 prepareDownload