デンマークとスウェーデンの地方創生:第二章・スウェーデンの地域政策

概要

戦後にかけて生じた北部と南部の地域間格差に対して、1960年代から80年代にかけて政府は工場の移転などを実施した。90年代以降は各地域が自立的な地域開発を進めて新産業の育成を目指す方向に政策が変化するようになった。このような各地域が自立的に開発を進められるように地方分権が進んだ。

この記事では、「デンマークとスウェーデンの地方創生」の第二章を閲覧いただける。

第二章では、スウェーデンの地域政策について記述している。

2-1. スウェーデンの国土の概況

まずはスウェーデンの国土の概況について、地域政策やマルメ、イェムトランドの事例の説明に関わる事柄を中心に述べていきたい。

スウェーデンはスカンジナビア半島の東側に位置し、南北の細長い国である。面積は約45万km2であり、日本の約1.2倍の国土を有している。南北に長い形をした国土であり、南北の最大距離は1574kmとなっている。東西の最大距離は499kmである。その国土は7割が北極圏に属している。国土の大部分は冷温帯気候に属するが、南下すると北大西洋海流の影響で温帯気候に変わり、高緯度にもかかわらず比較的温暖な気候である。スウェーデンの国土の大部分は森林であり、森林率は68.4%である。これは先進国の中ではフィンランド、日本に次いで3番目に大きい割合になっている。この森林地帯は主に中央スウェーデンを中心に広がり、南スウェーデンは肥沃な平野が広がっている。

2-2. スウェーデンの自治体の役割

ここでは、地域政策や事例で出てくる政府や自治体の関係とその変遷について見ていく。

スウェーデンの行政機関は三つの機関に分かれている。規模の大きさでは、最も大きな機関を国として、その下に21のランスティング(Landsting)と呼ばれる広域自治体が存在している。そしてランスティングの下に290のコミューン(Kommuner)が存在している。国は立法や国家行政、外交、EU問題、防衛などの役割を担い、コミューンは教育、福祉、清掃、ゴミ処理、救急・消防、上下水道といった最も基本的なサービスを担い、ランスティングは地域交通や地域経済、医療・保健といったサービスを担っている。しかし、スウェーデンのランスティングとコミューンは、日本の都道府県と市町村との関係と同じではない。コミューンとランスティングは対等の立場にあり、ランスティングはコミューンの上位機関として存在しているわけではない。ランスティングは、複数のコミューンを含む広い地域を管轄するが、医療関連に特化しており、コミューンよりも管轄する業務は少なくなっている。ランスティングには中央政府の代表として県行政委員会(Länsstyrelsen)が設置されている。

出典:国土交通省, 2014年

開発の権限については、土地利用や建築に関する規制権は、計画建築法に基づきコミューンが有している。中央政府は、ランスティングにある県行政委員会を通してコミューンに介入することができる。しかし、国が介入できる条件は、生態系や文化遺産の保護や農林水産業といった基幹産業が損なわれる可能性がある場合など、ごく限られたケースであり、コミューンに対して大きな権限が与えられている。

この関係は1907年の都市計画法において定められた国と自治体の関係が元になっており、基本的に分権関係は現在まで継続されている。そのため、スウェーデンでは地域政策において地方分権が進んでいる。ただし、国が策定する政策では、国家戦略として地域開発における国家の優先事項を示すことにより、国・地域・自治体レベルでの地域開発の方向性が共有されている。

地域開発の政府内機関として財務省の経済局内には、経済政策分析ユニットが組織され、経済発展と長期的な戦略的見通しを担っている。その役割を通じて、同ユニットは「長期調査」(Långtidsutredningen)を定期的に作成・発表しており、特定の地域や人口問題や経済動向などの地方の問題に関するいくつかのサブレポートを作成している。この地域開発の具体的な変遷については後ほど詳述する。

ランスティングは、2003年より地域開発プログラム(RUP)の策定を義務づけられている。このプログラムは、県議会、市町村、県内の企業や団体、関連政府機関との協議を通じて、県行政委員会が作成するものである。基本的にはプログラムの策定責任は、ランスティングが負っている。しかし、その責任はランスティングやコミューンによっては、コミューンの連合に移譲することができるようになっている。

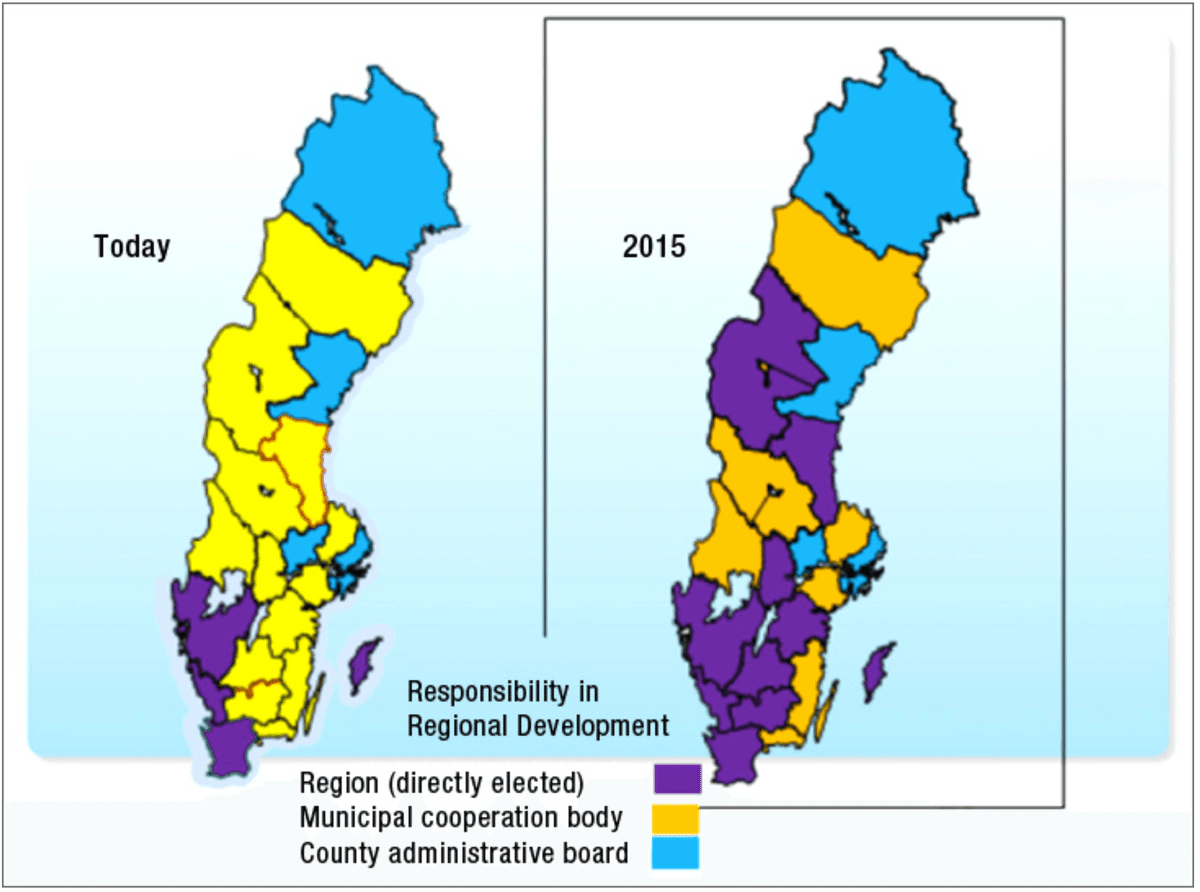

このような広域地域における開発計画の策定が実施されるようになった背景には、1995年のスウェーデンのEU加盟がある。EUの構造基金の支援を受けるためには、地域単位でプログラムをつくる必要があった。しかし、当時のスウェーデンには地域が主導し、独自に政策を実施する体制が整っていなかった。これに対してスウェーデン政府は1995年以降地域開発の責任を、直接選挙によって選ばれる代表からなるランスティング議会に移譲することを進めた。1997年には、広域レベルの事務分担と行政組織の新たな枠組みに関する「実験(レジオン)」が始まった。これは、それまで内閣府の地方行政府(レーン)が有していた、地域開発やインフラ整備計画、地域文化組織の運営の権限の移譲を進めるために実施された。この試みでは、直接住民選挙で選出される議会が意思決定者として、既存のランスティングをベースとした地域自治組織(レジオン)に権限を移譲するか、コミューン、ランスティングの双方から間接選挙により選ばれた代表による新たな地域連合に権限を移譲するかの検討を求めるものだった。この取り組みによって、ヨーテボリとマルメを含むスウェーデン南部の自治体が、2009年にレジオンに統合され、2002年に地域連合を形成することを選択した。この2地域の統合後にも、新たに広域自治体を形成する自治体が増加している。現在では下の地図の通り、4つの県のみが従来のランスティングを形成しており、そのほかの地域はレジオンか地域連合を形成し、これらが地域独自の開発計画を作成し、公共部門の管理・運営を行っている。現在では国や県行政委員会が開発計画の策定の責任を担うのではなく、地域の自治体が策定を行う自治体がほとんどである。以上のように、スウェーデンでは地域開発計画とその実施における地方分権が進んでいる。

出典:国土交通省, 2014年

最後に財政については、国から地方自治体に対して交付金が交付されている。また日本の地方交付税交付金と同様に、スウェーデンでも都市部と地方の税収の差によって地域の財政に不均衡が生じることを抑制する仕組みが存在している。

まず、地方の税収として収められる所得税の格差については、住民一人当たりの課税所得額が全国平均値を超過している地方自治体から賦課金を拠出して原資とし、住民一人当たりの課税所得額が全国平均値を下回る地方自治体に対して、「歳入平衡交付金」を交付している。また、歳出についても同様に、住民一人当たりの標準歳出額が全国平均値を下回る地方自治体から拠出された賦課金を原資にし、住民一人当たりの標準歳出額が全国平均値を上回る地方自治体に対して「歳出平衡賦課金」が交付され、財政調整が行われている。 また経済産業省の予算には、北部地域に限定した支援枠が存在しており、過疎化が進み社会経済的な問題を多く抱えている地域とその他の地域との格差を縮小させるための政府支出が行われている。

2-3. スウェーデンの地域政策の歴史

ここではスウェーデンの地域政策の歴史について見ていく(穴見, 2005, 2007-a, 2007-b, 国土交通省, 2014, 総務省, 2019)。

戦後〜1950年代

この時代には、第二次世界大戦の経験から「平和な社会の建設」を掲げて地域開発が行われた。具体的には、都市から地方へのインフラ整備が進められていった。また1947年に初の建設法が制定された。この法律によって、コミューンが都市基本計画を定めることができるようになった。この法律は、政府による新規建設地の指示に対しては効果があったとされている。しかし、国が大きな枠組みを設定し、国土全体を開発するという性格の政策は、1950年代までの時点では実施されていなかった。この理由として、国が主導して企業の地方への立地を進めていくような地域政策は、企業の自由な経済活動を阻害し、経済的な効率性を損なうことが懸念されたことが挙げられている。

しかし、1950年代にはスウェーデン北部からストックホルムを中心とした南部への人口流出が進んでいった。例えば、スウェーデン北部では、年に平均1.3万人の規模で人口が減少し続けていた。一部の地域では、財政難に陥り、医療や教育といった基本的な行政サービスを維持することが難しくなっていた。この北部に多くの支持層を有していた中央党や社会民主党の議員を中心に、産業立地の地域的な不均衡に対して国が政策的に関与すべきであるという意見が増加していった。これによって、1960年代から本格的な地域政策が実施されるようになっていく。

1960年代〜1980年代

1960年代からは、地域間の不均衡を是正する政策が取られるようになっていった。前述したような国の自由な経済活動への介入に対する懸念もストックホルムでは人口の急激な流入と人手不足による賃金高騰によるインフレが起こる一方で、人口減少が続いていた北部では余剰な労働力が存在していたため、都市部のインフレ抑制と地方の余剰労働力の解消を行うことはスウェーデンの経済成長を阻害しないと考えられるようになっていた。

従って、スウェーデン政府は都市部を中心に立地していた企業やその工場を人口減少地域へ立地させることを促す政策を始めた。まず、1965年に立地支援策として、人口が減少している対象地域における建物の建設や設備投資に対して貸付や補助金支給を実施する政策を開始した。翌年には、対象地域での企業の新規設立と事業拡大に際しての従業員の教育への補助金や人口減少地域への支援として過疎地域における中小企業や社会サービスを提供する企業・団体に対する補助金が開始された。1970年には地方に工場を構え、地方での雇用を拡大する企業に対して、更に補助金が支給されるようになった。さらに翌年には輸送支援として、対象地域への鉄道やトラックでの原材料や製品の輸送に対して輸送費の5%から45%を支給する補助金が支給された。一方で1973年のオイルショックや1970年代後半の製造業の構造的な変化によって、補助金は国際的な競争力を失いつつある企業の保護のために使われるようになるという問題が生じるようになった。

1980年代にはインフラの整備や技術の開発を通じて各地域の特色を活かした中小企業を育成し、地域経済の発展を促進する政策が実施されるようになった。これは1985年に工業省大臣だったターゲ・ペーテルション(社会民主党)の下で進められた。具体的には企業の国有化が放棄され、国家予算から地域プロジェクト事業制度が導入され、地域発展のためのプロジェクトに予算がつけられるようになった。

例えば、1982年に過疎地域に立地する企業の支払う社会保険費の8%を政府が補填する政策が実施された。これによって、産業を創出するために研究や教育に充てられるコストが増大する効果がもたらされた。また、地域の開発に関わるプロジェクトを実施する企業に対して与えらえる予算が増大したため、実施主体が国から地域に移行するようになっていった。

以上のように1960年代から80年代にかけては、都市から地方へ企業や工場を移転させ、地域間の経済格差を縮小させようとする政策が取られていた。

1990年代

1990年代前半にスウェーデンは、重工業の構造的な転換から経済危機に見舞われることになった。そのため、安定した経済成長を継続するために、都市部だけでなく地方を含めた全国で産業の育成を行い、経済成長を追求することを計画するようになった。また、スウェーデンは1995 年にEUに加盟した。このことが地域政策にも大きな影響を及ぼすようになった。EUでは国家を超えた枠組みの中で一国の地域開発政策の目標を位置づけ、各地域が特性を生かして競争しながらヨーロッパ全体の経済成長につながる取り組みを行うことを求めていた。 これによって都市から地方への再分配から、すべての地域の競争力を高めることにより、国全体として持続的な成長を成し遂げるという方向に転換した。

具体的には産業政策として、既存の企業を保護するのではなく、新しい産業の創出や起業を促すという政策が取られるようになっていった。背景としてスウェーデンの経済は17の巨大な多国籍企業が工業における雇用の30%、輸出の40%、研究開発費の60~70%を占めているという構造があった。これらの企業の投資は海外に向けられるため、国内における投資を促すために中小企業の育成を進める必要があった。また実施主体における権限の移譲に関しても、コミューンによる産業開発において公的セクターと民間セクターの協業が進むようになっていった。

1994年の地域政策では、地方の産業育成を進めるために国は地方へのインフラ整備や高等教育の拡充、企業の移転の促進を政策的に支援した。具体的にはモビリティ、移住、教育についての政策が取られた。モビリティについては公共サービスへのアクセスの地域的不均衡の是正、通勤時間の短縮(主要な労働市場へのアクセスを片道20~60分以内にする)、輸送システムの強化などが行われた。そのため、過疎地域に対しては空輸に対する税控除や航空局が航空会社に課している料金を減額する処置が行われたり、人口密度が低い地域において所得税の自動車控除の上限を上げたりする政策が行われた。また地方への移住に際して発生する住宅の売却の問題や季節労働者の移動費用の軽減、特定地域で就業する高等教育修了者に対する奨学金の返還免除といった政策が提案がされている。教育システムについては地域の大学と地域の産業政策の結びつきの強化が行われ、遠隔授業の実施キャンパス外での授業の実施を行うために大学に対して補助金が支給されることが提案された。

また経済政策の強化が行われ、イノベーションの創出と企業の地域との結びつきを強化することが政策の目的とされた。イノベーションの創出については、5年間の計画期間において起業を促進する政策が実行された。また1994年には農村支援金として過疎地域や農村において中小企業が携わる共同プロジェクトに対して過疎地域では50%、そのほか都市部周辺の農村地域でも25%の補助金が与えられた。1997年には地域開発補助金として投資や研究開発費、教育に対して一定割合の補助金を与える政策が実施され、中小企業や過疎地域を優遇する形で補助金が支給された。さらに1998年には就業補助金として、支援地域において既存事業の拡張や新規事業の実施において人件費の一部補填(12万から最大20万スウェーデンクローネ)が実施された。中小企業支援金は1998年以降、従業員が50人以下で売上額700万ユーロ、または粗利益500万ユーロ以下の小企業に対して投資額の最大15%が保障された。

その中でも経済的な開発が遅れていた北部については、国が集中的に政策的な支援を継続した。政府は1990年にスウェーデン北部の内陸部を集中的に開発することを決定した。この政策では北部へのインフラの整備を一層進め、北部の企業に対する特別な支援措置を実施することが決定した。

また1998年の地域成長契約の実施がランスティングに義務付けられるようになった。これによって地域レベルの国の行政機関、ランスティング、コミューン、企業、経営者が中心となり、経済成長のための分析や共同計画、そのための計画を策定しなければならなくなった。初回の計画は、2002~2003年に実施する計画が策定された。一方で、この年には補助金によって企業を地方へ誘致する政策を一時的に打ち切ることになった。また前述したように、レジオンプロジェクトもこの年に始まり、地方分権が加速するようになった。

2000年代

2000年代には1990年代から引き続き、都市部から地方へ企業の立地を促す政策から各地域がそれぞれ自立することを目指す地域政策へと転換する政策が続けられた。

2001年の地域政策に関する法律では、地域政策については「国の経済成長は地方や地域で創出される経済成長の総計である」という認識を元にしている。そのため、地方においても有効に機能し続ける労働市場を創出することを目的に置いた。またここでは単純に地域の雇用を増加させるのではなく、高い賃金を得られる雇用を創出するということが条件として掲げられている。また地方における生活条件を一定水準以上に維持する政策が実施され、教育、医療、福祉の充実が図られた。また2002~2003年に計画された成長契約は2004~2006年に改めて計画期間が設けられるようになった。

その後の地域政策では、「地域の競争力、企業、雇用のための国家戦略2007-2013」が策定された。ここでスウェーデン政府は、2001年の法律で定められた考え方を一部踏襲し、「国家全体の経済成長とは地域・地方発の成長にかかっている」ということを示した。従って、国家戦略としてスウェーデン全土において競争力のある地域を生み出すことを目標とした。これを達成するために、イノベーションの創出、教育・研究開発による技術開発と労働生産性の向上、交通などのインフラ整備、国境を越えた戦略的協調、スウェーデン北部の人口希薄地域の開発の五つをポイントとして政策を実施した。特にスウェーデン北部については、他の地域との開発の格差が開いているという認識を示しており、これを解消するために特別なリソースを割いている。スウェーデン北部の具体的な支援策としては、 都市と過疎地・農村の連携を強化すること、 観光業の振興、インターネットの整備、EUの北欧過疎地の特別支援の実施、地域基盤産業の発展促進、産官学連携の促進などを掲げている。2007年から2013年までのスウェーデン地方開発プログラムには、地域開発のためのイニシアチブが含まれている。これらのイニシアティブの目的は、農村地域の特色を生かした一次産業を中心とした基盤産業の競争力を強化すると同時に、農村地域の産業の多角化を促進することにより、地域の所得と雇用の創出を加速させることを目的としている。また、農村部における資源については、持続可能な利用を強調している。さらに2008 年の地域成長政策に関する法律では、全ての地域でその規模や特色の違いを生かした多様な成長を促進することを目的とした経済政策が策定された。この政策では、起業を通じた地域の競争力の向上を進めるための政策が行われた。またEUの農業政策である「リーダー・プラス共同体イニシアティブ」 の採択を行い、EUの農政との連携を強めている。

最後にスウェーデン北部の「サーミ地域」については別途の政策が実行されている。「サーミ地域」とは、スカンジナビア半島北部のラップランド地域とロシア北部のコラ半島に居住する先住民族であるサーミ人の居住地域である。

写真の出典:Wikipedia

この地域ではトナカイ産業を中心とした農村開発プログラムを実施し、サーミ人からなるサーミ議会が形成されている。この議会はサーミ人のために政治を行う機関であり、議員数は 31 名で4年ごとに選挙を行い、サーミ人の意向を反映した農村開発プログラムを策定している。

2010年代以降

2012年から2014年までの2年間にかけて「アトラクティブ・スウェーデン」というプロジェクトが始まった。 このプロジェクトでは、地域の発展を経済だけでなく、住環境や自然環境を含むものとして捉えている。プロジェクトの策定にあたっては、企業・エネルギー・通信交通省が中心となって「豊かさ」についての概念が議論された。最終的にプロジェクトでは「生活の利便性」「文化・市民社会」 「デジタル環境」「文化的・創造的な産業や目標、経験」「居住環境」の五つを地域の真の魅力であると定義された。「生活の利便性」ではスーパーマーケットといった商業施設へのアクセスの利便性だけではなく、スポーツや芸術活動の場や教会へのアクセスといった「文化・市民社会」としての側面が考慮された。社会サービスへアクセスしにくい地域については、政府がインフラの整備や施設の拡充などの支援を積極的に進めていくことが決定された。「デジタル環境」では、ブロードバンド環境のインフラ設備の充実が重視された。「文化的・創造的な産業や目標、経験」では、作家や芸術家が地域で創作する環境が存在することや観光客がそこで活動する環境をつくりだすことが重視された。「居住環境」では、安全で美しいこと、特にスウェーデンでは水辺に近いところに暮らせることが重要であると認識された。

その後「持続可能な地域の成長と魅力のための国家戦略2015-20」が策定された。この地域政策では従来の政策と比較すると、より分野横断的なアプローチを採用し、地域住民や地域の産業界と地方の議会や公務員を巻き込んだ対話に基づくボトムアップ型の地域開発が模索されている。国の役割としては政策の効果を測定し、モニタリングや評価を行うことを強調している。また、引き続き都市と農村の格差を是正するために農村部の成長を強調している。2018年にスウェーデン議会は、政府法案と新しい一貫した農村政策のための目標を承認した。その目的は、「国全体の長期的な持続可能な発展につながる、企業、仕事、住宅、福祉のための平等な機会を持つ実行可能な農村地域」を発展させることである。この政策は多くの部門や政策分野を巻き込み、活性化させ、その農村部の側面を強化することを目的としている。この政策はマルチレベルのアプローチをとっており、公共、民間、非営利セクターの関係者を含んでいる。スウェーデンは、EUの農村開発資金の実施計画を利用しながら農村部の有する側面を活かし、地域の公共・民間・非営利セクターなどの広範なステークホルダーを巻き込みながら農村を発展させていく計画を策定している。それに加えて2018年、政府は主に自然環境における持続可能な開発に焦点を当てた都市戦略を決定した。この戦略では、持続可能な都市の全体目標や環境目標におけるマイルストーンを設定し、国や自治体が取り組むべき新たな計画を示している。2019年には地域交通インフラ計画についても、実施の責任を国家からランスティングやレジオン、地域連合に移譲し、地域住民が直接選挙で選んだ代表によって計画を策定するようになった。

2-4. 小括

ここでスウェーデンの地域政策について小括を行う。

戦後から1950年代にかけて、北部の農村部から南部の工業地帯へ人口が流出し、当初は国の経済政策を維持するために構造的な格差を是正するための政策は取られなかった。しかし、1960年代に南部の工業地帯の工場を北部を中心とした農村へ移転する政策が取られるようになった。また広大な国土を管理するために地方へのインフラ整備も進められていた。1970年代から80年代にかけて、補助金や税制優遇などの支援によって都市部の製造業を地方へ分散させる政策が続けられた。

しかし、1990年代には産業の大きな転換が起きるようになり、スウェーデンの製造業は

が不況に陥ることになると、北部への移転が促されていた南部都市の工業も苦境に立たされることになった。そこで単純な都市から地方への工場の移転を行うという政策は徐々に取られなくなっていった。代わりに地域政策の意義は、北部の地方が自発的に産業を創出し、国の経済成長に貢献しながら都市との格差を縮小させるための政策に変容していくことになった。それに合わせる形で、国・県・市町村の枠組みも変容を迫られることになった。地域がそれぞれの特色を活かしたイノベーションを創出するために、地方分権が進み、地域開発プログラムを策定して同時の産業政策を進めることになっていった。また行政組織の再編成も進み、より広域の地域連合が組織され、地域独自の地域開発計画が実施されるようになっていった。

地域政策では2010年代以降も、これらの地域の自発的な開発を求める政策が維持されながら、デジタルや環境といった潮流を受けたり、地域が「豊かさ」といった多様な価値を認めながら目的を定めることを目指すような政策が策定されている。一方で都市と地方の格差が縮小したわけではなく、人口希薄地域が集中する北部地域を中心として資金援助や税の優遇などによって政府主導による特別な開発支援も続けられている。

次章は以下のリンクからアクセスしていただける。

2章の参考文献

Jan Olsson and Joachim Astrom, 2004, The Nordic regions and the European Union, Sweden, 1st Edition, 2004

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan, 2014, An overview of spatial policy in Asian and European countries, Sweden, March 2014

OECD, 2022, Regional Development Policy in Sweden, OECD Regions and Cities at a glance 2022, 2022-11-15

Statistics Sweden https://www.scb.se/en/(最終閲覧日:2023年5月7日)

Tillvaxt verket https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/inenglish/financing.2911.html(最終閲覧日:2023年5月7日)

穴見明, 2005, 「スウェーデンにおける地域政策の変容(1)」, 大東法学15(1), 1-35, 2005-10-30

穴見明, 2007, 「「地域政策」から「地域発展政策」へ(2):スウェーデンにおける地域政策と産業政策の変容の一局面」, 大東法学17(1), 1-41, 2007-10-30

穴見明, 2007, 「「地域政策」から「地域発展政策」へ(3・完):スウェーデンにおける地域政策と産業政策の変容の一局面」, 大東法学17(2), 1-36, 2008-03-30

外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sweden/data.html(最終閲覧日:2023年5月7日)

梶田真, 2012, 「ヨーロッパにおけるボトムアップ型・内発型農村開発をめぐる研究と議論ーLEADER事業を中心にー」, 地理学評論, 85-6, 587-607, 2012

川瀬正樹, 2016, 「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化ーイェーテボリを事例として」, 修道商学, 第57巻, 第2号

国土交通省国土政策局, 2014, 「地域の課題解決等に向けた国土政策及び地域振興等分析調査 国別報告書【スウェーデン】」, 平成26年3月

総務省地域力創造グループ過疎対策室, 2019, 「海外の人口減少地域に対するし左右に関する調査研究報告書」, 平成31年3月

高野和良, 1998, 「スウェーデンにおける過疎地域の動向」, 海外社会保障研究, No.109

挽地康彦, 2015, 「スウェーデンにおける移民統合のパラドクス」, 和光大学現代人間学部紀要, 第8号, 2015年3月, pp.39-51

次章および他章は以下のリンクからアクセスしていただける。

第三章・マルメ:

その他の章:

第一章・概要:https://note.com/japanordic/n/n9a65072dc51f

第四章・イェムトランド:https://note.com/japanordic/n/n44a1af3ee347

第五章・デンマークの地域政策:https://note.com/japanordic/n/na6b100a4a0aa

第六章・ロラン島:https://note.com/japanordic/n/n06f49becdd3b

第七章・ボーンホルム島:https://note.com/japanordic/n/n9bc056ddf635

第八章・考察:https://note.com/japanordic/n/nf73754eacc52