【2024年美術館初め・前】千葉県美でテオ・ヤンセン作品と対面

週末に2024年最初の展覧会観覧をしてきた。選んだのは、千葉県立美術館の「テオ・ヤンセン展」と、千葉市美術館の「サムライ、浮世絵師になる!鳥文斎栄之展」。ちょうど近距離で気になる展示があったので、せっかくなのでハシゴして両方観ることにした。千葉市美については後編として別記事で書こうと思う。

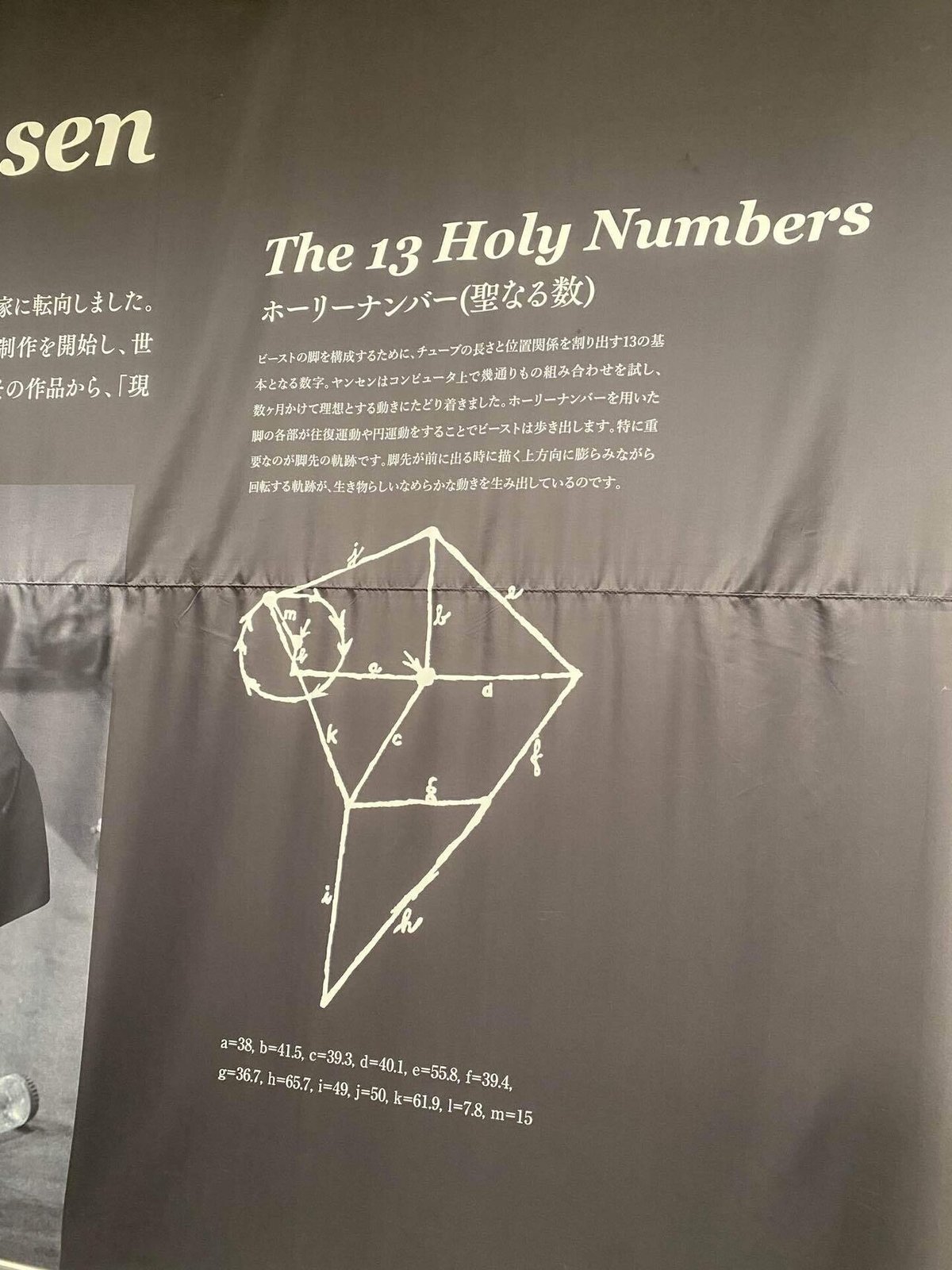

テオ・ヤンセン、「ストランドビースト」との出会い

テオ・ヤンセンはオランダ出身のアーティスト、物理学者。

ご存じの人も多いだろうが、風を受けてひとりでに動く生き物のような造形物「ストランドビースト」の作者だ。

私のストランドビーストとの出会いは学生のとき。

中外製薬のCMでビーストの「歩く」姿を見て、軽い衝撃を受けた。

未知との遭遇による驚きと困惑、そしてワクワク感が残り、テレビで流れるたびに目を向けてしまった(公式では消されてしまっていますが、検索すれば動画はまだ見られました)。

当時は「どっかの研究機関の実験かなぁ」くらいの認識だったが、数年前に山梨県立美術館での展覧会を知って、ようやくテオ・ヤンセンという人の作品だと知った。結局コロナもあってそちらには行けなかったが、今回この展示でおよそ9年越しに実物を観ることが叶った。

作者とともに進化するストランドビースト

本展は千葉県誕生150周年を記念した、オランダとの文化交流事業とのこと。千葉県は蘭学が盛んだったそうで、オランダとの関係が深いそうだ(隣県なのに知らなかった)。展示室冒頭のインタビュー映像ではテオ・ヤンセンがチーバくんのストラップを付けていた。

展示室では様々な形状のストランドビーストが並べられている。動画含め撮影OKなのが嬉しい。

世界的な海面上昇への関心を喚起するために考案されたというビーストたちは、オランダ語で「砂浜」を意味する”strand”の名のとおり、砂浜に吹く風を動力としてまるで生物のようにうねり、歩く。

ヤンセン氏はこれらを設計図も描かずに制作してしまうという。

そして1体作るごとに新たなアイディアが生まれ、次の個体でアップデートされていく。ビーストたちには数年ごとに大まかな傾向があり、それが年表として会場に掲示されていた。

横歩きするもの、芋虫のような形状のもの、10mを超える巨大なもの…。

それらひとつひとつに、特徴を表した学名のような作品名が与えられているのも、古生物好きにとってはワクワクポイントのひとつだ。

近寄って、触ってビーストを体感する

会場ではビーストたちにかなり近寄って観ることができるほか、自分で手押しして動かせるものもあった。構造をより小型に、シンプルにした「ミニビースト」もあり、こちらは実際にうちわ(チーバくん柄なのがまたいい)で風を送って歩かせることもできる。

あまり美術館では多くない能動的な作品との対峙は刺激的だ。説明を読んだところでド文系な自分にはぼんやり理解しかできないのだが、人の手作業によるものだということが実感できる。

近寄って驚いたのが、ビーストたちを形作る素材だ。塩ビ管、ウレタンチューブ、粘着テープ、結束バンド、マスキングテープ。どれも市販のもので、ホームセンターで買えてしまうようなものだ。小学生のとき「発明創意工夫」というアイディアコンテストのような夏休みの宿題があったが、これの究極体といえるものなのだ。

バーコードや商品名もそのままの塩ビ管を眺めていると「これ頑張れば作れる…?」という気がほのかに湧きあがってくる。

ヤンセン氏はビーストの制作方法を秘匿せず、むしろ広く公開しているそうだ。そして展覧会等でも撮影を許可し、世界中にビーストが拡散していくことを望んでいる。彼はこれを「繁殖」と称する。

展覧会では1時間おきに、大型のビーストを実際に動かすデモンストレーションを行ってくれる。一度は砂浜から倉庫へ行き「化石」になったビーストを再び動かす、「リ・アニメーション」という取り組みだという。

私は「中外製薬のアレ」がリ・アニメーションで動くところを観ることができた。彼は《アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ》という。長崎県立美術館での展覧会を記念し、長崎ーオランダ間を行き来した帆船をモチーフにした作品だそうだ。(厳密にはCMで使われたのは「2世」らしい。)

よほど件のCMの印象が強かったのか、私はストランドビーストを画像などで見るとあの音楽が脳内再生されてしまう。今回実物を目の前にして、中外製薬の「テン・テンテン テン・テンテン テン・テンテン…」のリズムが流れたことは言うまでもない。

ストランドビーストの魅力

展覧会全体を通して感じたのは、まるで自然史の博物館に来たような楽しさだった。科博などで恐竜や動物の化石を観ているときのそれに近い。ただし、展示されているのは紛れもない人工物。

ヤンセン氏はビーストの制作場所を「ラボ」と呼ぶそうだが、展示室は大人が作ったとっておきの秘密基地のようだ。現代の「驚異の部屋」ともいえるかもしれない。

ビーストたちの魅力についていえば、ひとつには複雑に素材が絡み合う動きはもちろんなのだが、個人的にはある種の原始的な部分にあると思う。

生物のようでありながら、私たち人間からは遠くにあるような形態、そして「表情」のなさ。連想したのは、カンブリア紀やオルドビス紀にいた生物たち。恐竜よりずっと前の、アノマロカリスのようなものだ。ビーストたちが動く姿は、アノマロカリスが泳ぐCGイメージを見ている感覚に近いかもしれない。

またあるいは、ジブリ作品との類似。人工物というところに注目すれば、宮崎駿監督が描く魅力的な飛行物体のプロトタイプのようにも見えてくる。ラピュタにはこんな機械があったんじゃないか…なんて妄想が膨らんだりする。こんな塩ビ管に結束バンドという身近な素材が、そんな非日常と現実のあわいを見せてくれるような気がした。

展示冒頭のインタビュー映像で見たヤンセン氏の表情は柔和で、彼自身も自分自身がこれからさらに進化させ、また彼の手を離れたところで「繁殖」するストランドビーストの未来を楽しんでいるように見えた。ちなみに展示室にも置いてあった「ミニビースト」は、ショップでキットが販売されており、3,000円ほどで購入できるようになっていた。

これまでの絵画展の記事に比べて饒舌になってしまった感じがする。

普段作品の写真はあまり撮らないのだが、今回はつい何枚も撮ってしまった。童心を思い出させてくれる、とても楽しい空間だった。

この日の午後は千葉市美術館の鳥文斎栄之展に行ってきました。↓