SIZE〜EYE

全球凍結と生命

アーキアの爆発的進化推進を引き起こした、スノーボールアース

その原因は宇宙空間で起きたスターバースト

これは大量の宇宙線の照射を受け雲核生成作用が起きたとされる。

これは宇宙線の影響が気体物質を電離させ、雲へと発展させる作用。

その他にも考えられる効果としてスベンスマルク効果というものがある。

簡単に説明すると、宇宙活動の変化が太陽活動に影響をもたらし、地球環境を変動させうるという効果仮説。

気候変動に関する政府間パネル=IPCC

がこの論を足蹴にしている理由は、長期的に変動の起きない太陽が、地球環境に与える要因は薄いと言いたいのだと思うが。

この論争も2019年から起きた論争であり、恐らくはこれもそのうち概知になるものだろうと思うが。

様々な要因の重複により温度低下を起こした地球、しかし氷に覆われた地球は、生命にとって大量絶滅の引き金であったことは間違い無いが、これはある意味規定量外の淘汰を防ぐためとも考えられる。

実際生命に有利に働いたものはやはり氷だった。

水の特殊な性質、『個体密度が軽い』という異常特性がなければ恐らくは地球の生命は宇宙線により死滅を余儀なくされた可能性がある。

氷の白床効果は高い放射線反射能力を持つ。

これにより氷下部で生命は守られることとなった。

アスガルドアーキア

基本系統樹の混乱

北欧神話にロキという神がいる

この神はどっちつかずで混乱を招き、秩序無視の奔放な神として知られる。

2015年まさにこのようなアーキアが発見された、この種は外部触手の発達とどっちつかずのその生態からロキアーキアと名付けられた。

この種の系統樹の始祖アスガルドアーキアは5年の培養の末発見される。

この系統には、北欧神話にちなんで、ヘイムダル、オーディンアーキアなどが存在するが、

これらは、真核生物の根源的な祖として近年発表された。

この種のアーキアの抜きん出た特徴としてあげられるシゾロドプシンというタンパク質は、光エネルギーを利用し水素イオンを細胞内膜に放出する機能を持っていた。

アミノ酸は水素イオンを媒介して多様な種へ変化する。

そして水素イオンといえばもう一つ気になる種がある、

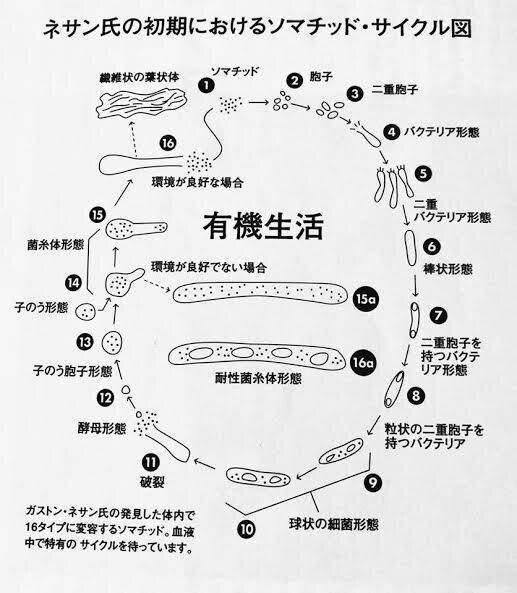

ソマチッド

ソマチッドに関してあげるなら、概ね水素水と行きたいところだが、

おそらくは水素イオンの事

もしくは

水素イオンの影響に如実に反応を示す生命体

のことでは無いかとも思っている。

ソマチッドとは:

まぁあんまりガチャガチャ書くのもあれなので

要約

宇宙環境から無機物に至るまで水を媒介した環境に生息し、エネルギー状態の大小に影響を受ける、16種類の形態変化をする超微小生命。

よく顕微鏡などで動く微小生命体としてソマチッドが挙げられるが、実際これは磁場と水素イオンにもっと深い関わりがあると思う。

磁場減少に関する報告に、

①低磁場状態で奇形の確認

②精神的な影響

③規定概念の喪失による攻撃性

などが挙げられている。

少なくとも地球の生物は水の恩恵が強く、代謝から、排泄に至るまで、元素固定、元素循環全てに至り水素イオンが大きく関わる。

磁場という影響が水素イオンに反応し、全循環系統を調整するものなら、その微弱な電気的信号に水素イオンならば露骨に現れてもおかしくは無い。

つまるところ電気的エネルギー作用を受けた何らかの微小生命体が、ソマチッドとして露骨に反応性を示すものだとも思える。

ソマチッドには16種類の形態があるといわれるが、これも全て分子的性質に水素イオンが関連するものでもあり、意識という微細な磁気的波長が水素イオンと相互関係を起こすとも考える事もできる。

そう考えた時、生命の営みは電気的エネルギー全体に影響し、水素イオンを生み出す水が生命を媒介するという解釈にも納得がいき、確かに水素イオンなるソマチッドは生命としてそこらじゅうに存在するのかもしれない。

何はともあれアスガルドアーキアのこの水素イオンを大量に細胞内に放出させる性質は生体内にソマチッドを構成する何らかの要因となった可能性がある。

こうして水素イオンを媒介し電気的伝達を意思として取り込んだ生命体、アスガルドアーキアは真核生物へと進化する。

アーキアは酸素代謝を行うミトコンドリアを取り込む事で、酸素に順応するきっかけを作る。

自らATPを生成する事をやめる事で、

完全にミトコンドリアからのATP供給を

強制的に行わせた。

ATPの生成に労力を使う原核生物と違い、手隙となったこの生命体はDNAを複雑化させ、核を形成した。

DNA変異から核細胞へ

リボースとデオキシリボース

RNAには、5炭糖のリボースを使用し、リン酸を経由してつながる一方で

DNAはデオキシリボースと言う5炭糖を使用する。

リボースとデオキシリボースの違いはヒドロキシルか、そうでないかで、安定を優先するか不安定を優先するかだとも言われている。

ヒドロキシル二つは電気的に、極性の傾きが発生し、RNAのどこを切っても修復できるようなシステムを持つ。

DNAの違い

原核生物と真核生物の違いは核があるか無いかなのだが、この違いは核の有無以上に大きい意味がある。

核を持つか持たないかの根底には、DNAが環状から螺旋状になった経緯が大きく由来する。

原核生物時代DNAは環状螺旋をもち、細胞質は複数の糖で埋め尽くされ、細胞内にはそれ以外にリボゾームが存在した。

リボゾームはいくつかのRNAと50以上のタンパク質で構成される。

原核生物はDNA損傷に対し、修復を目的としていた生命体であった、その為断裂と損傷に対応する修復に全組織の意思が動員された。

しかしこの損傷に対し、的確な処理は施される事は無く、必要なタイミング以外での修復処置まで行われた、その結果、その進化派生種を多く作り出した。

原核生物である細菌類のドメインは全生命種の過半数を占めるのはその為だとも言える。

アーキアは核を持つ前段階で、ある選択をし出す、

『ATP生成をミトコンドリアへ丸投げ』する事で浸透圧とも言える循環の元一方的受容体の選択を選んだ。

アーキアが次に選択した驚くべき選択は、『DNAの損傷からくる断裂を前提とした』事にあった。

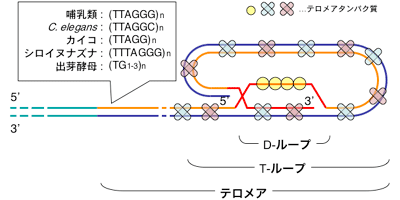

テロメア

哺乳類の塩基配列は一定のルールを反復して行われるが、細胞分裂などの際分裂したその螺旋状のDNAからなる染色体の末端にはテロメアと言う塩基配列と、タンパク質が結合しヘアピン状になっている。

体組織は通常断裂部分を認識すると結合酵素が働く為、これらのタンパク質がそれを認識させない為、ヘアピン状になり覆い隠している。

テロメアは分裂の際短くなり、自らその組織を再度延長させる事で何度も細胞分裂を可能にする。

老化という現象

このテロメアが元の長さに戻る事ができなくなり、分裂を重ね、だんだん短くなり、

このヘアピンを作れなくなる事で、

分裂運動が終わりを迎えることから起きる。

このアーキアらがDNAの分断を故意的に行なった理由にはもう一つ大きな要因がある、進化種の中での突然変異を大きく避けるためのものだ。

ドミノを想像するといいのだと思う。

突然変異の中には、一箇所の修正から塩基配列を丸ごと変えてしまうものがある。

おそらく原核種はその要因も重なり進化種が広く浅くなったものであり、

真核種の中に狭く深く進化する為の選択として故意的な断絶という選択を選んだのだろう。

遺伝子の高次展開の前に

*[遺伝子コード翻訳とは]

生命はその維持を行なうためにアミノ酸を利用する。

成長と共に細胞分裂を繰り返し断裂したテロメアも含め、DNA自体が何のアミノ酸を必要とするかを判別する為のコードとしてもRNAは存在する。

どのアミノ酸をコードするかは、DNAの配列からそのまま読み取られる。

遺伝子読み取りの為のRNAポリメラーゼは

以下のコドン表に対応する

翻訳されたアミノ酸の合成は原核種の中にも存在するリボゾームの中のRNAにより行われるが、このRNAには多くの種類が存在する。

大きく分け4分類

①タンパク質コード専用のmRNA

②それ以外の機能には、遺伝情報の調整、修正などを行なう、t、r、sn、snoなど

③遺伝子発現抑制、調整、などの制御機能として、

mi、pi、tsなど

④遺伝子の多様性、つまりは新しい進化情報の発現増進などの機能が考えられるが、未知の部分が多く、incがこれに相当する。

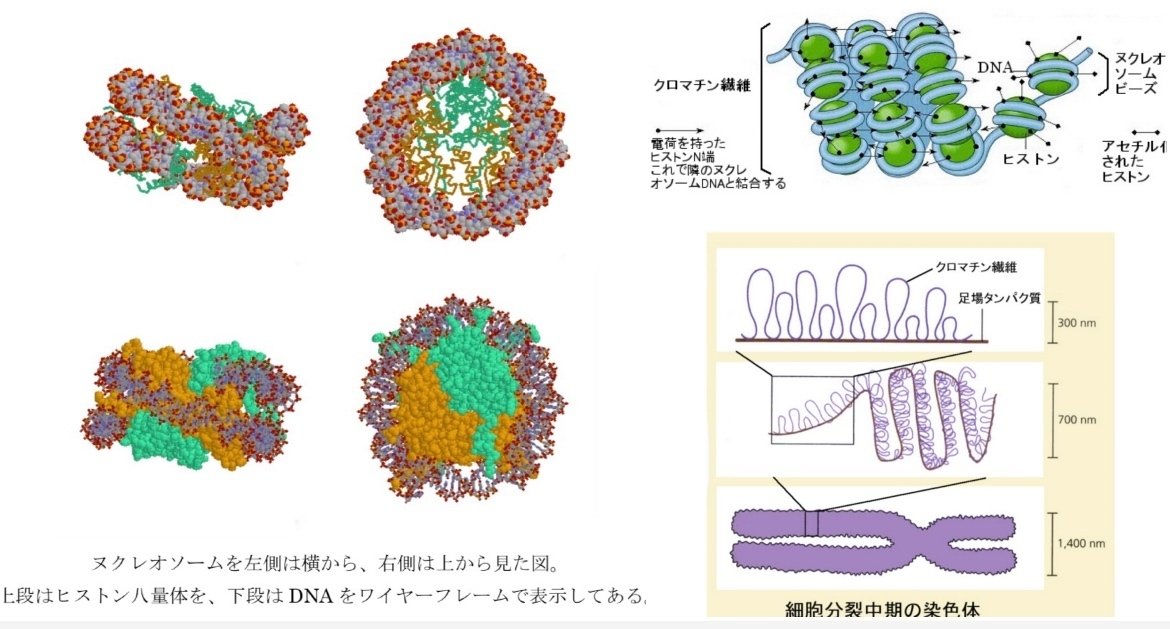

ヒストン装飾

①DNAはヒストン8量体と呼ばれる4種×2分子のタンパク質に1.6回転分146個のDNAが巻きついて続いていく。

②ヒストン8量体に1本のDNAが巻きついた物をヌクレオソームと言う。

③②は普段立体構造で集合し、用途によって巻き上げたり、広がったり、官能基を置換することで、その機能を振り分けている。

※②はいくつかの構造に展開する。

メチル化→転写活性化(指定アミノ酸により微妙に違いはある)

アセチル化→巻き上げプロモーターの緩和、遺伝子発現増進

リン酸化→転写調整、マーカー役、ユビキチンと相互する

ユビキチン化→DNA損傷時

いづれもヒストン同士間にある巻き上げ用プロモーターの稼働により3次元⇔2次元と展開し、転写抑制、増進を調整する。

④ヌクレオソーム集合体、クロマチンは

その構造がヘテロクロマチンとユークロマチンに分かれている。

ヘテロ状態は原核種にもみられ、情報転写OFFの時に形成する集合状態。

ユー状態は真核種のみに存在し、染色体構造を形作る。

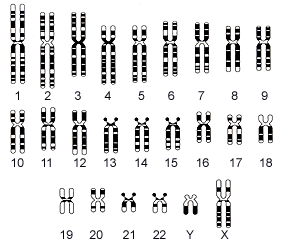

染色体

クロマチンは核の中で普段は高度に縮合(ヘテロ)し遺伝情報をOFFにしている、

この時の構造は既にフラクタル構造を持ち、収縮と展開の経緯は、まさにバックミンフラーのベクトル平衡体の様に折り畳まれた状態から捻れながら高次展開をしていく。

そして結果的に細胞分裂時に、クロマチンは開き(ユー)染色体という形を形作る。

その為分裂時にしかその存在を確認する事はできない。

染色体は23種類、対なっていることを考えると46種存在する。

染色体一本は最大で全長、2メートルもの長さを持ち、塩基対は全部で30億設定されており、配列コードにより生命情報は別れ、更に役1000個に一個の割合の変化で個体差の性質を作る。

例えば人間が生まれる際、父から23個の染色体(y含む)、母から23個の染色体(x含む)を受け継ぎ

受精卵は同じデータを何百回もコピー分列し、生体を作り上げる。

しかし個体差を表現するその他の機関は脳も含め、要所要所で異なる塩基に置き換えられ表現される。

染色体の異常は、欠損や、多いパターンなどが存在し、1番→23番まである染色体のどこに異常が見られるかで決まる。

ダウン症、サヴァンや、ウィリアム、自閉症、などにも見られる障害は染色体の異常から産まれるが、稀に見られる特殊とも呼べるその能力には、その染色体情報が関与しているとも言われる。

核膜と核膜孔

当時の地球環境は最低でも現在の5倍ほどの塩分濃度があった、その為生命を守る為組織を守る膜に変化が起きた。

原核種は細胞壁を持つことで組織の保護を図るが、

真核種は、核膜を作ることになった。

それには環境保護目的以外に、極力分裂の際の誤作動を防ぐ為でもあった、それはONとOFFのスイッチを作る事でエネルギー効率を向上させるためでもあるが、恐らくは経験値という名の変化情報に対して、過敏にRNAの介入を防ぐためな気もする。

どちらにしても生体維持に効率化は重要事項であり、進化増殖する為にもONというスイッチは必要であり、その際に限定的に取り入れるアミノ酸を選別する為核膜孔は存在している。

簡単に言うとONになると穴は開き、読み取りが行われ製造され送り込まれるという経緯を作る。

また以下のように核の形成は外膜の中心移動により核を作る。

一連のこれらの動きはまさにフラクタルなものであり、宇宙さながらの階層構造を持つ。

そして核膜の中心移動は、地球の核が形成した動きと全く同じと言っていいほどの様相を見せている事に何らかの不思議なものを感じる。

つくづく生命と宇宙の繋がりには不思議な物を感じざるを得ない。

こうしてアーキア種からこれらの機関は既にその様を見せ真核種へと発展した。

現段階でどこまでの、進化を果たしたか不明な点も多いが、アスガルド種にはアクチンなどのタンパク質のフィラメント構造も発見されていることから

この時既に、核の構造の大元は仕上がっていたと考えられている。

こうして、ミトコンドリア数千を取り込み代謝機能を共生させたアーキアは増殖するための高次構造システムを完成させ、新たなる概念を生み出そうとしていた。

目という概念

前述した水素イオン輸送について。

アーキアが細胞膜の外膜と内膜にシゾロドプシンという水素イオン輸送機能を生成したのもこの時代であり、ロドプシンなどを持つ原核種は主に体外へ水素イオンを放出する。

輸送システムは高分子タンパク質の糸が奇数回折り畳まれ内部へと伝播させる目的を持つ。

繰り返し存在する織り込みの概念とフラクタル

そして、生命と、宇宙の相互関係の理解はいつしか概念という壮大な意識を刺激するものなのかもしれない。

ロドプシンという言葉どこかで聞いた事があった、これは視細胞の桿体に用いられているタンパク質。

『そこにつながるか』

といった感じのオンパレードだった

人体の光に反応するロドプシンは

単糖類数種で構成される。

一方、光に反応し、糖を生成する光合成

…我々は光合成を行わない。

しかし、光合成を行わない真核種の理由、

又はそれらにとっての光合成とは

まさに

見るという概念そのものが、光合成

なのではないかとも思う。

謎多きアーキアの、水素イオン輸送の概念は

ある意味光に対し、『見た』という情報を初めて内側ベクトルへと持ち込んだ生命体なのではと思う。

この時代から目という本質的な概念の流入が、

見るという高次概念へと昇華され、

生命の進化はその目と共に水素イオンに様々な、

素養を付属させ、精神を発生させ、意識を生み、感じ、考える、電気エネルギーが

ソマチッドと共生を促したものが

生命なのかもしれない。

確かに

光合成を行わない我々が

何かを見るという概念の中には、

まるで糖の様な働きを持ちかけるかの様な、

意識的栄養を感じることがある。

『生命にとっての恵み』とは、

感情のもたらす分子、

そして糖という分子の繋がり。

この繋がりには

未だ化学未到の相互関係があるのかもしれない。

確かにこの目には世界は明瞭に映る

しかし本当はこの世界は、

そういう意味では未だピントの合わない、

『ボヤけ』という領域が

実存の中には隠されている。

明瞭に物を見る目は

常に心の中の糖が

生み出す物なのだろう。

SIZE〜7部 EYE