悪用禁止!詭弁と陰謀論の教科書 第4回「詭弁・陰謀論をどう見破るか」

最終回です。

※これまでの流れを読んでからお読みください。

第1回では「あったことをなかったことにする方法」

第2回では「なかったことをあったことにする方法」

第3回では「反論を上手くいなす方法」

について述べてきました。

ここまでは「レッツ陰謀論」ということで、陰謀論をどのように作れるかを述べてきたわけですが、これで終わってしまうと単に悪事を教えているだけになってしまいます。

最後に、詭弁・陰謀論をいかにして見破ればよいのかを説明していきましょう。

1 議論を観察して判断しよう

前回、ⅩとYの議論を見てもらいましたが、こういった議論をよく観察した上で、どちらが詭弁を弄しているのか判断していくのが基本となります。

ただし、世間が真っ二つの派閥に分かれて争っているような論点について、素人同士の1対1の議論を聞いて「ああ、〇〇論者が正しかったんだ」と判断するのは早計です。

というのも、たまたま正しい側が議論の下手な人だったり、たまたま詭弁を使ってしまう人だったりすることもあり得ます。

できるだけ多くの議論を聞いて、信頼できる人が多くいる側の陣営が正しいとみるべきでしょう。

では、何が信頼できる人で、何が信頼できない人なのか。

ここまで本稿を読んできた方なら、もうお分かりでしょう。

「反証可能性を確保した上でしゃべっている人」は信頼でき、一方で「自分は大雑把な証明しかせず次々と議論を進めているのに、相手方の論証は拒否して厳密な証明を求めるような人」は信頼できません。

より具体的にいうと、

「相手の主張を『伝聞に過ぎないから』と否定しているくせに、自論を展開する際にはより信頼できない伝聞証拠しか提示しない人」

これこそが信頼できない人物であるといえます。

そこで、伝聞情報について「より信頼できる」「より信頼できない」とは何を指すのか、考えていく必要があります。

2 伝聞情報をどう取り扱うか

伝聞情報。

これこそが陰謀論を構築する上での最大のミソです。陰謀論では、よく分からない有識者とやらが「そう言っていた」と喧伝され、その有識者本人の説明を検索してみても、これまたよく分からない別の有識者からの伝聞だったりして、原典には永遠に辿り着けません。

では、いっそ伝聞情報を全て否定する方針にしてはどうでしょう。

実は刑事裁判はそのような仕組みで動いています。

「被告人が被害者を殺すところを見ました」という目撃者が、直接裁判官の前に立って証言してくれれば、その証言は(もちろん反対尋問を受けた上で真実と認定されればの話ですが)証拠として受理されます。

一方、「友人が私に『被告人が被害者を殺すところを見た』と言っていました」という話は、裁判官の前に立って証言しても伝聞証拠に過ぎず、(弁護側が受け入れない限り)却下されてしまいます。

取調べの際に被告人が罪を認めたとする供述調書も同様です。「あくまで取調べの際にそう言った」という情報に過ぎませんから、これまた伝聞情報扱いなのです。ちゃんと被告人自身が裁判官の前で「やりました」と言わない限り、自白とはならないのです。

極めて厳密なルールなので、一見良さそうですが、これを議論の場に適用するととんでもないことになってしまいます。例えば下記のような対決の例を見てみましょう。

Ⅹ「徳川家康なんて人物はフィクションですよ」

Y「え、そんなの聞いたことないですよ」

Ⅹ「知らないんですか? 徳川一郎という人物が、自らの祖先が大政治家であったと見せかけるために作ったフェイクニュースです。ウソだと思うなら〇野△夫先生の著書を読んでみてください」

Y「でも徳川家康は教科書にも載ってるし学校で教えられてるから、フェイクなわけないですよね?」

Xは「〇野△夫という人物がそう言っている」という伝聞をもとに徳川家康フェイク説を主張していますが、一方でそれを否定するYも「教科書に載っている」という伝聞を元にしており、伝聞同士の対決となっています。

もし「伝聞は怪しいから排除しよう」との姿勢を貫こうとすると、「教科書に載っているから明らかだ」という理由でXの徳川家康フェイク説を棄却することもできなくなってしまいます。

そうした厳しいルールの中にあっても、歴史に詳しい人ならば、

「徳川家康本人が書いた書状が現存しており、小和田哲男教授を始め多くの大学教授がそれを精査しているのに何らの不審点も見出されていません。また、松平親忠や山科言継の日記、大久保彦左衛門やルイス・フロイスの回顧録など、戦国時代を生きた複数の人物の日記・著書に徳川家康の存在が記されています。幕臣のみならず公家や宣教師の手記に至るまで、全て整合が取れるように捏造することは不可能ですよね」

などと原典を引用しながら反論できるかもしれません。しかし、そこまで手間をかけなければ反論できないルールにすると、コストが高すぎます。

議論のコストを抑えるには、ある程度は伝聞媒体の存在を許容しなければ、立ち行きません。

そこで、

「『どんな媒体なら信頼できるか』のルールを定め、そのルールに従って信じるか信じないかを判断してはどうか」

との考えが出てきます。

3 信頼に足る伝聞媒体の条件

では、何をもって「信頼に足る伝聞媒体」といえるのでしょうか。

信頼できる要件として、次の4点を設定しましょう。

①原典に近づいて調査していること

②複数人によるチェック体制があること

③政治的・商業的意図による情報改ざんのおそれがないこと

④逆張りによる売名や収益に走るおそれがないこと

①原典に近づいて調査していること

「ネットをたくさん見てみたらこうでした」という人よりも、「実際に渦中の人を直撃してみました」「実際に現地に行って取材しました」という人の方が信頼度が高い、と考えられます。

末端消費者の私たちが原典そのものに近づけないからこそ、信頼できる媒体を中に置くのです。その媒体もまた、原典に全く近づいていないのであれば、媒体の意味がありません。

なお、原典にどの程度近いかによって、次のとおり信頼度合いを決めていくとよいでしょう。

原典そのものを読んだ(聞いた)人=最も信頼できる

原典そのものを読んだ人の文章を読んだ人=二番目に信頼できる

原典そのものを読んだ人の文章を読んだ人の文章を読んだ人=三番目に信頼できる

(以下同じ)

つまり、「ネットでみんなが言っていた。最初に言い出した人が誰なのかは分からない」というだけの話だと、原典から無限に遠いので、ほぼ信頼できないものと評価することが妥当です。

②複数人によるチェック体制があること

1人で書いている人は、純粋な引用違いを犯しているケースも多々見受けられます。たった1人でああだこうだと論理を構築している人よりも、複数人のチェック体制があった方が間違えにくいでしょう。

③政治的・商業的意図による情報改ざんのおそれがないこと

大手マスメディアは政治的な思想を持っていますし、スポンサーもいます。政治的・商業的意図によって、真実を歪曲して伝えてしまうおそれは否定できません。

④逆張りによる売名や収益に走るおそれがないこと

youtube等では再生数がそのまま収益につながりますから、良識ある普通の考えの「逆」を主張すれば、みんなが面白がってアクセスするので、バズって儲けることができます。その売名や収益を目的とした主張であれば、真偽などどうでも良いと思って垂れ流すことになりますから、当然信頼に足りません。

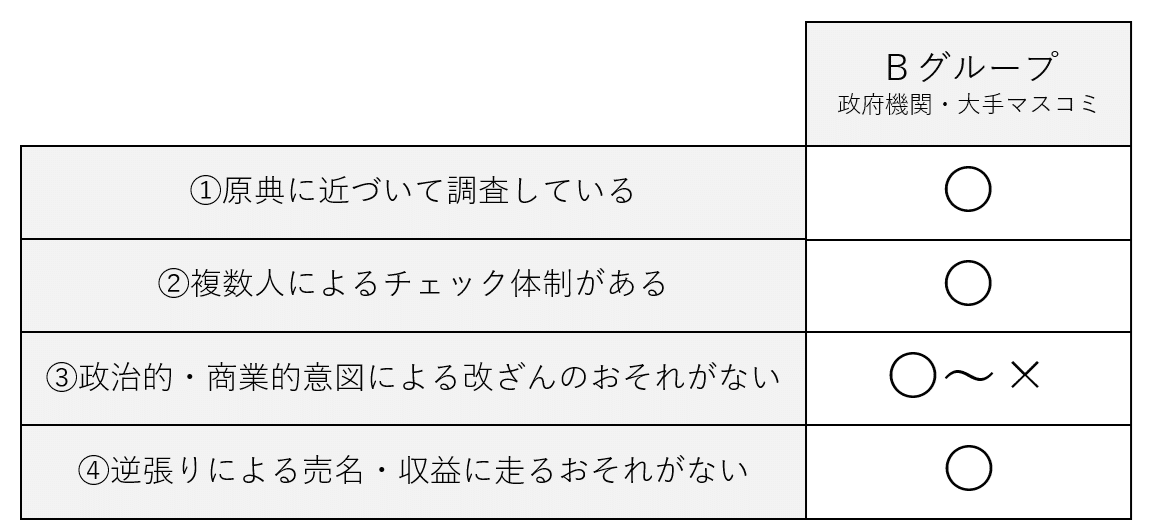

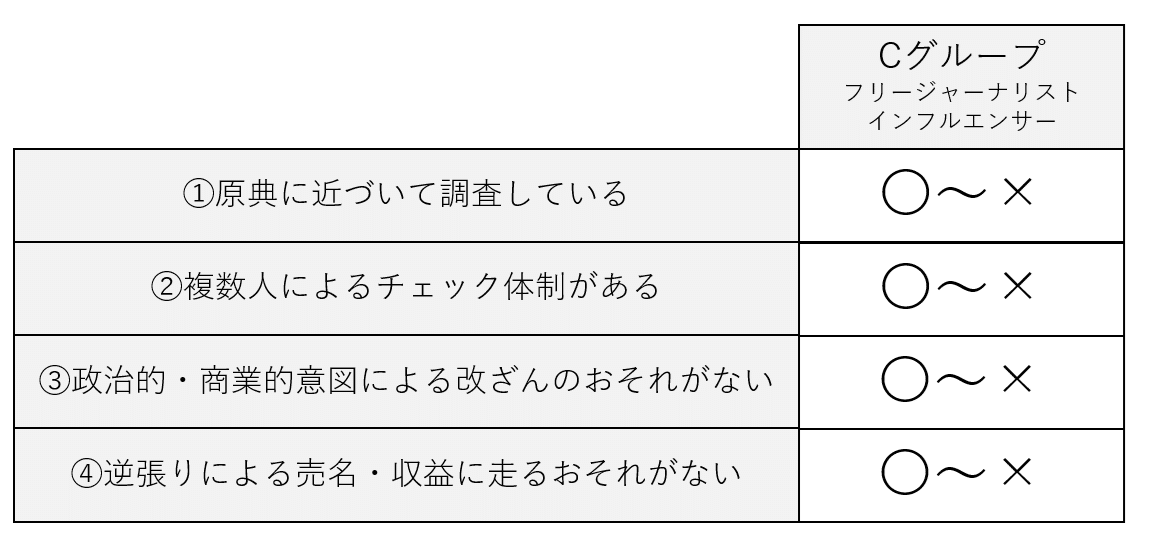

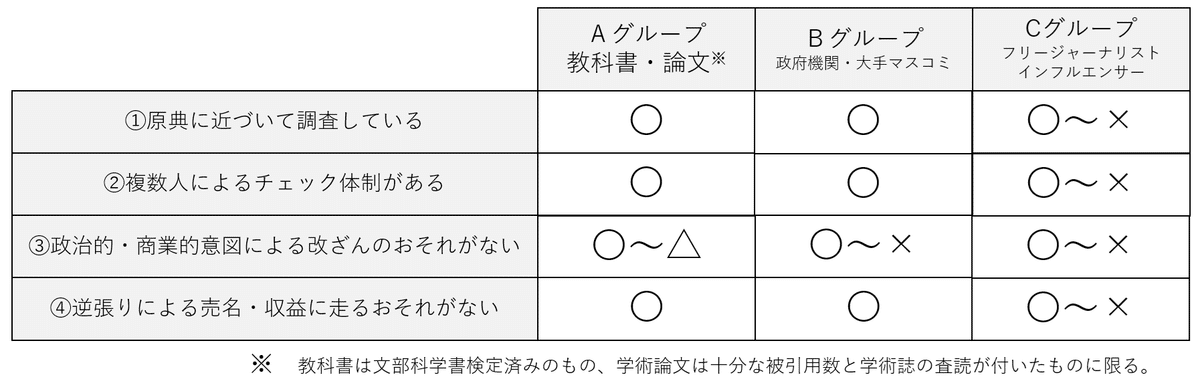

4 要件を満たすかどうかの検証

①原典に近づいて調査していること

②複数人によるチェック体制があること

③政治的・商業的意図による情報改ざんのおそれがないこと

④逆張りによる売名・収益に走るおそれがないこと

以上4要件を挙げてきました。では具体的な媒体について、これらの要件が満たされるかどうかを検証していきましょう。

ここからは、伝聞媒体として機能し得るものを次のとおり3つのグループに分けていきます。

Aグループ: 教科書及び学術論文

Bグループ: 行政機関及び大手マスメディア

Cグループ: フリージャーナリスト及びインフルエンサー

Aグループ: 教科書及び学術論文

(教科書は文部科学省検定済みのもの、学術論文は十分な被引用数と学術誌の査読が付いたものに限る)

①教科書は文部科学省から委託を受けた複数の学者グループによる検定を受けており、それらの学者は当然原典を知った上で検定を行っています。また学術誌の査読は原典である実験結果や再現性などをかなり細かくみられるので、原典に近づいて調査しているといえます。

②検定・査読という外部チェック機能が十分働いています。

③「出版社が作成した上で文部科学省が検定する」「ある研究機関で作成した上で、別の研究機関によって査読される」というプロセスがあるので、政治的・商業的な改ざんがあってもそれが修正されるチャンスが豊富にあり、改ざんの可能性は比較的低いとみてよいでしょう。ただし、教科書の出版社の政治的思想に左右される面は皆無ではないので、〇ないし△と評価しておきましょう。

④「逆張り」とは多数説へのアンチを指しますが、教科書や学術論文が多数派を形成している以上、それらが逆張りに走る可能性はありません。

Bグループ: 行政機関及び大手マスコミ

①行政機関は直接統計を取っていますし、大手マスコミは渦中の人物を直撃して取材しているので、原典に近いといえます。

②統計数字や記事が外部に出るまでに、内部での決裁がありますから内部チェック機能は十分働いています。

③政治的・商業的意図をもって動くケースは当然あります。

④Aグループと同じ理由で逆張りに走る可能性はありません。

よって、①②④は信頼できるが③は疑問符がつくということになります。

ただし、およそ政治的・商業的意図が入り込む余地のない話題については、③も信頼できるといえそうです。例えば「木星の公転周期は何日か?」といった話題については、国立天文台のHPの情報を疑う必要はありません。

ですから「〇~×」としておきましょう。

Cグループ: フリージャーナリスト及びインフルエンサー

これは「人による」としか言いようがありません。①②③④とも人によってまちまちですから、個別に検討していくほかありません。全て「〇~×」としておきましょう。

まとめ

以上の検討の結果、「信頼度が高いもの」は下記のとおりとなりました。

【信頼度が高い媒体】

・文部科学省検定済み教科書

・学術論文(十分な被引用数と学術誌の査読が付いたものに限る)

・行政機関及び大手マスコミ(政治的・商業的意図が入り込む余地のない話題に限る)

・フリージャーナリストやインフルエンサーのうち①原典に近づいて調査がなされ②複数人によるチェック体制があり③政治的・商業的意図による情報改ざんがなく④逆張りによる売名・収益に走るおそれがないと認められるもの

誤解いただきたくないのですが、これらは

「効果的な反証がない限り、とりあえずは信頼しよう」

というリストに過ぎません。旧石器捏造事件や江戸しぐさ事件のように、「効果的な反証」を受けて教科書の虚偽が明らかとなったケースも、少ないながら存在します。

長々と述べてきましたが、どうやら結論に行き着いたようです。

最後に「信頼できる媒体か否かの見極め方」をもう一度掲示しておきます。

①原典に近づいて調査していること

②複数人によるチェック体制があること

③政治的・商業的意図による情報改ざんのおそれがないこと

④逆張りによる売名・収益に走るおそれがないこと

注意喚起しておきたいのですが、4点のうちどれか1点が気になってしまうと、他が見えなくなるものです。

実際、①~④に照らすと極めて怪しい伝聞情報しか提示できない人間が、自らの伝聞情報源への無条件の信頼を呼びかける一方で、他の媒体については①~④の中の1点だけをもって直ちに全否定して「信用するな」と呼びかけているケースが多々見受けられます。

そのムーブは陰謀論者そのものです。

本稿に触れた皆さんが、これら4点「全て」、1点も欠かすことなく「全て」をよく見定めて様々な媒体に触れていただければ、これに勝る喜びはありません。

4回に渡ってお送りしてきた「詭弁・陰謀論の教科書」をこれにて終了したいと思います。

最後まで読んでくださった皆さん、ありがとうございました。