ペナン島の縦の道(道で辿るジョージタウン①)

ペナン島③

強い日差しの中、賑やかなアルメニアンストリートを歩く。

空は真っ青で、カラフルな建物たちが目に入る。

こんなに美しい街があるのか、と私は嘆息した。

ありきたりな感想だが、そんなありきたりでしかうまく言葉を紡げない街並みだった。

ペナン島、つまりは交差点

ペナン島の中心地ジョージタウンは英国の植民地化によって成立した街だ。

その点は、シンガポールと似ている。

本当を言えば、ペナン島が英国のフランシス・ライトによって接収され、開発が始まったのは1786年で、シンガポールは1819年なので、ペナン島の方が先ではあるが。

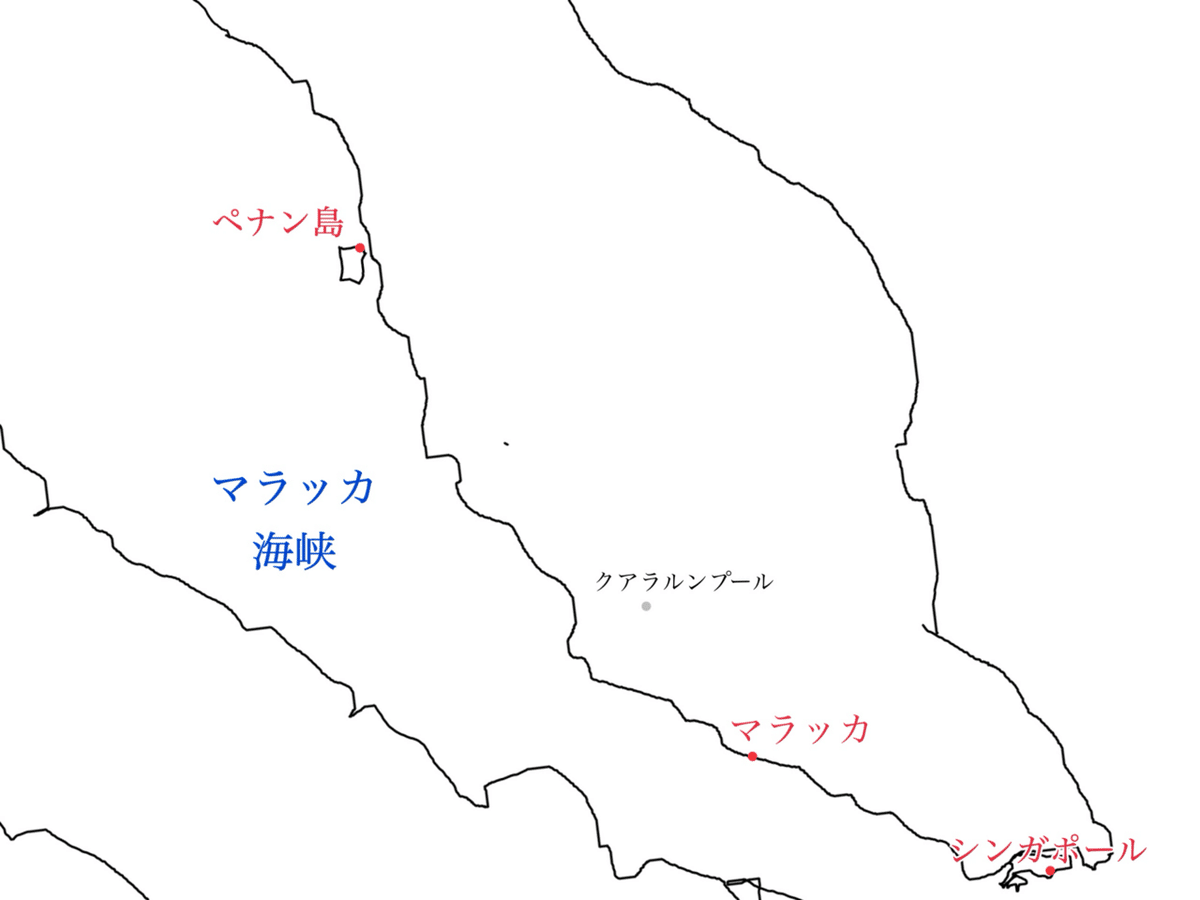

ペナン島が位置する「マラッカ海峡」は西欧世界から中華世界までを結ぶ海上交易ルートの要衝にあり、古来から栄えてきた。

ペナン島はその海峡の、西から見た時の入り口に位置しているため、英国の思惑通りというか、この島は急速に発展することになった。

ちなみに、シンガポールは東側の入り口にあたるので、海峡の真ん中にある古いオランダ領の交易都市マラッカよりも優位性を高める作戦だったと言える。

なかなか嫌なやり方をする。

ともかく、ペナン島には世界中から商人が集まった。

西側からは英国人やポルトガル人、アルメニア人、アラブ人、南インドのタミル人、東インドのベンガル人。

東からはもちろん、華人たち、東南のマレー人たち、そして開国後は日本人。

今ではシンガポール方面から北上する旅人と、タイ方面から南下する旅人が出会う南北交差点でもあるペナン島は、かつては東西の交差点だったわけだ。

縦の道と横の道

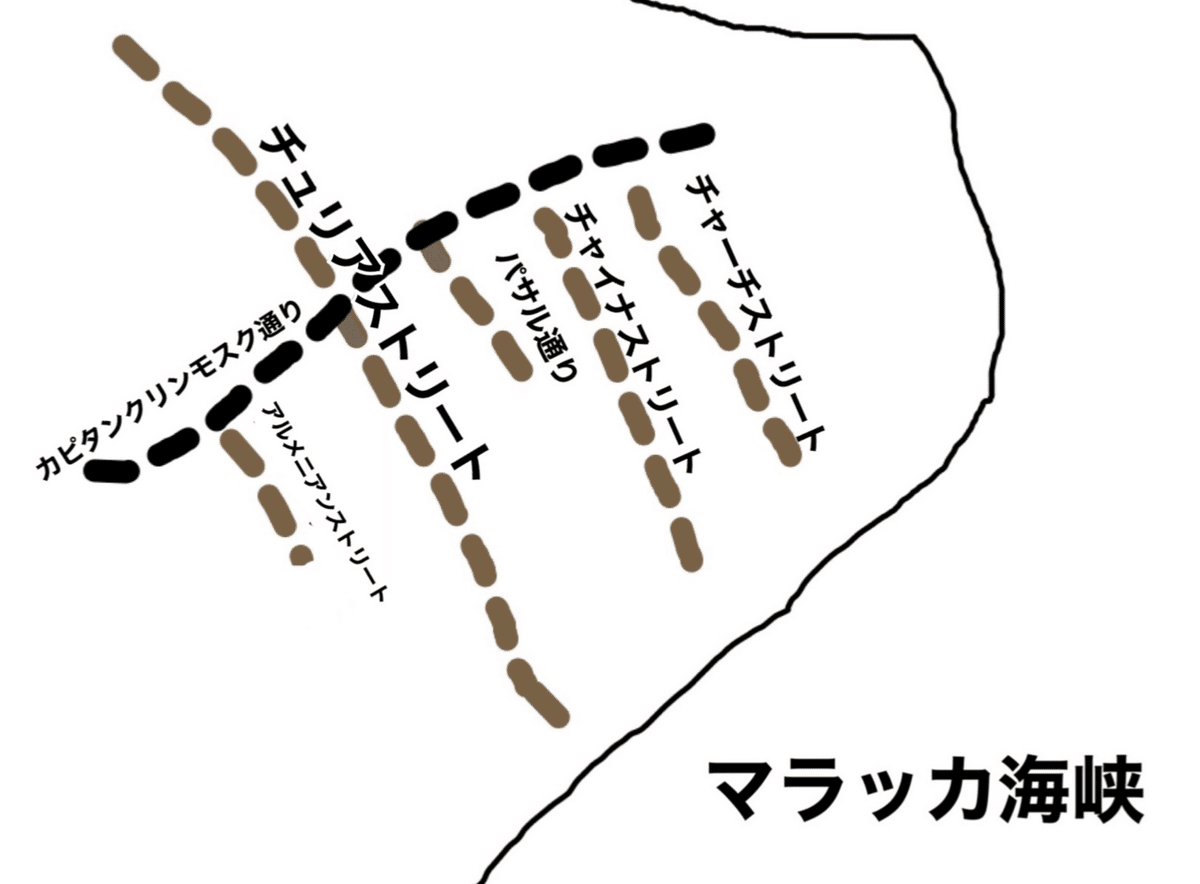

そんな、各地からの移民と交易人の街ジョージタウンは、通りにも彼らそれぞれの出身地の名がつけられている。

かつて彼らが通りごとに集住していたのがわかる。

興味深いのは、そのほとんどが南北を走る「縦の道」だということだ(しらみつぶしに調べたわけではなく、単なる仮説なのだが)。

そして、横の道は、それらの縦に走る居住区を一つにつなぐ役目を持っているように見える。

ジョージタウンという街は、縦と横の道で織りなされているようだ。

ひょっとすると、植民地政策と関わっているのかもしれない。

そういうわけで、今回はその二つの「道」のうち、移民たちの歴史を感じさせる縦の道を辿っていこうと思う。

夢のあと、アルメニアンストリート

私が宿をとっていたアルメニアンストリートもその手の通りだ。

日本語に直せばアルメニア通り、コーカサスの国アルメニアの名が冠されている。

だが、アルメニアとは少々不思議だ。

マレーシアなので、マレー・中・印の三大ルーツと英国や大航海時代の名残のポルトガルやオランダ、スペインならわかるが、あまりに遠くはないか。

地図を眺めて見ても、アルメニアは遠いだけでなく、内陸国であり、ますます謎である。

調べてみると、ロシア帝国とオスマン帝国とペルシアという三つ巴の位置にいたアルメニア人は、商人として各地で活躍し、海を渡り、インドや東南アジアでも活躍したらしい。

事実、私は以前訪れた南インドのコチでアルメニア正教の教会を見たことがある。

では、ペナン島のアルメニアンストリートは、といえば、みる影もない。

どうやらかつてはアルメニア正教の教会が建てられていたようだが、今では存在しない。

代わりに、クー・コンシーや慈濟宮といった中国の道教寺院を中心に、華人の街、それも古い建築が残る場所という雰囲気がある。

また、多くの観光客にとっては、ストリートアートの街である。

だが、アルメニアという名に惹かれてか、中東から来た人が営む店もある。

バクラヴァやキュネフェといった中東の菓子を売る屋台が、アラブ式のコーヒー(粉を煮出す方式)を出す店の前に立っていた。

店主に聞いてみると、シリア出身だと言う。あの時はシリアの現在をお互い予期してもいなかったが、今、彼はどうしているだろう。

目抜通り、チュリアストリート

アルメニアンストリートと並走するチュリアストリートはジョージタウン旧市街を東西に分ける目抜通りである。

チュリアというのはインドから来た人々のうちの一集団の名前だ。

彼らはコロマンデル海岸と呼ばれる、南インドの東海岸から来たタミル語を話す人々で、多くはイスラームを信じている。

チュリアストリートの南にはリトルインディアがある。

リトルインディアのメインストリートはチュリア通りより一本東を平行に並走するパサル通りである。

ここはどちらかというと、ムスリムというより、ヒンドゥーの街だ。

私が歩いた時は、ちょうどディワリと呼ばれるヒンドゥー教の祭りの期間だったので、飾り付けで煌びやかだった。

夜になると爆竹が鳴り響き、昼も夜も人が絶えることはない。

では、チュリア=ムスリムの要素はと言えば、カピタンクリンモスクだろう。

カピタン・クリンとはペナン島のインド人社会の頭目を示す言葉で、このモスクを創建したカウダー・モフーッディーンはチュリアのリーダーだった。

インドルーツの人々のモスクらしく、このモスクは英領インドで発展したムーア建築やムガル建築の様式で建てられている。

モスクのすぐそばにコインランドリーがあり、ある日の朝、私は洗濯物をまわす間にモスクに立ち寄ってみた。

敷地の中は静謐で、ベンチと椅子が置かれているのが良い。

誰もいなそうなので、礼拝所の中を見せてもらおう、あわよくば、自分も心静かに考え事でもしようかと思って入ると、清掃中の信徒の男性に「入るな」と言われてしまった。

係の人に聞くと、非ムスリムは外の回廊しか通れないらしい。

今は何かときな臭いし、保全のためなら仕方がない。私は非礼を詫びた。

ペナン島は本当に日差しが強いが、モスクの回廊には日の光は届いても、暑さは届かない。

19世紀創建だというので、エアコンやファンのない時代の工夫が今も生きているわけだ。

このモスクはちょうど、アルメニアンストリートの北端を抜ける横道カピタン・クリン・モスク通りにも面している。

先ほど述べたように、アルメニアンストリートはいまでは華人の街で、この横道には道教の寺院も面しているから、多宗教混淆の理想を示す「調和通り(The street of Harmony)」とも呼ばれている。

カピタンクリンモスクよりも北に向かうと、チュリアストリートは一気に繁華街の様相を呈する。

地元の食堂や外国人向けのバーやレストランが並び、昼となく夜となく大騒ぎである。

しかも主要なバスはここを必ず通るものだから、交通もぐちゃっとしている。

店店を眺めるとどれも多くの場合は中華系で、通りの名前はもはや意味をなしていない。

チュリアストリートはまごうことなき目抜通りなのだ。

まだ見ぬ、チャイナストリート

リトルインディアを抜けると、大きな縦道のチャイナストリートに出会う。

名前を聞けばわかるだろうが、ここはかつての中華街である。

本土へ向かうフェリー乗り場の向かいにあるマレー鉄道ビルから、中国系仏教寺院の観音寺までを結ぶ道だ。

だが、実を言うと、私はこの道を歩いたことがなかった。

この記事のために写真や記憶を辿りながら、地図を開いて見て気づいたのだ。

いくら思い出そうとしても思い出せないし、そもそも観音寺のことすら思い出せない。

この通りは街を歩く私にとって死角であり続けたようで、おそらく横切ってはいるのだが、通ってはいないようだ。

なぜこんな面白い名前の通りを歩いていないかと問われれば、ペナン島では出逢いに恵まれたから、と言える。

自分で街を歩き倒すというより、人と歩いたり、ホステルで語らったりすることに昨時間が多かったからだ。

通りを一本見逃しているのはなんだか恥ずかしくもあり、残念でもあるが、また行く理由ができたと考えよう。

温故知新、チャーチストリート

むしろ私にとって記憶に残っている通りはチャイナストリートをもう一本東にあるチャーチストリートだ。

この通りは民族集団名でも、出身地名でもないが、この街に集まった欧米人たちの存在を示唆する名前である。

なんのチャーチかというと、統治者英国の「英国国教会」に属するセント・ジョージ教会だ。

だが、この一帯にはこれ以外にも、カトリックの聖母被昇天教会と聖ザビエル協会もある。

これはポルトガル系の「ユーラシア人」と呼ばれる人々の教会だと言われている。

統治者、非統治者、新教、旧教関わりなく、西欧の存在感がここにはある。

それもそのはずで、この地区は街の東端にあるコーンウォリス城やペナン市庁舎といった英国支配のための施設から目と鼻の先にあるのだ。

だが、それだけではない。

チャーチストリートは、プラナカンと呼ばれる土地に馴染んだ華人商人が建てた御殿も並んでいる。

彼らは英国統治期には英国の協力者という一面もあったから、このような一等地が与えられるのも無理はないだろう。

***

もちろん、他にも通りはある。

出身地の名前がつけられたものだけでも、アチェ通りなど触れていない道も多い。

そして何より、実を言うと今回は南北を走る縦線に注目したため、東西を結ぶ横線についてはほとんど触れていない。

それについてはまた次回。

いいなと思ったら応援しよう!