「純粋贈与」を(乗り)越えて、「喪の作業」としてのパフェ作り――盛りマス! 感謝の瀬田ワー

瀬田さくらさん(元ばってん少女隊)の卒業に対して思いのほか落ち込む日々が続いてしまった。

何を思ったか短歌などを作ってもみたけれど、

やはり心にぽっかりと空いた穴は塞がるようすを見せない。

そこにはおそらく、私が考えるアイドル-ファンの関係性像が如実に影響している。

これまでに書いた記事のいくつかでも語っている通り、アイドルという存在をただ「見られる客体」としてのみ扱うことは、不公平・不公正な格差の再生産にほかならない。だからこそ観客の側も、何がしかのかたちで自らを差し出し、与えられた恩に対する返礼を行わなければならない。というのが私の持論。

そのためにアイドルファンは、ライブコンサートで声援やペンライトの光を贈ったり(贈り返したり)、特典会でお話をしたり、お手紙を送ったり、または直接つながることはできなくとも商品購入というやり方で返礼の儀式を行う。

しかしそのような行為は、本来的には唯一無二でかけがえのない存在である個人というものを、資本主義経済における他の商品と交換可能なものに堕してしまうことになりかねない、という、きわめて倫理的な問題に直面する。

またそうでなくとも、推している対象が卒業なり引退なりでいなくなってしまった場合、もはや返礼を行うことは不可能となってしまう。

ここ数週間の私のどうしようもない心理状態も、ここにきて説明されよう。

返礼を行うことが可能な状態であれば、究極的には完全に返し切ることが不可能な恩であっても、商品購入やライブ参戦などのかたちでなんとかして恩を返すことを通して、私たち人間が慣れきった資本主義経済的な意味での交換関係――ここでは「交換の環」と呼んでおく――に立ち戻ることが可能である。

しかし瀬田さんはすでに卒業してしまっているため、私のほうから返礼の品を差し出すことは叶わず、「交換の環」に立ち返ることが不可能となり、そこでは暴力的なまでの「純粋贈与」が起こることとなる。

もちろん「純粋贈与」はきわめて人間的な愛に溢れた現象であり、それ自体はむしろ良いこととして捉えられよう。

それでも完全な返済ができない(返済をした気にさえなることができない)私には永遠に負い目が付き纏うことになる。しかしそれでは日常生活がままならないので、どうにかして返済を行った気になり、どこかで心の区切りをつけておかなければならない。

そうして、過剰な贈与によってもたらされた負債感をなんとかチャラにするために行われる行為を、「喪の作業(mourning work)」というのであった。もはや相手に届くことのない返礼の気持ちを込めた行為を、ただひたすらに続けていくことでやがて、恩と返礼のプラスとマイナスの収支を等しくし(た気になり)、「純粋贈与」によって破壊された「交換の環」が修復されることとなる。

こうして、瀬田さんの卒業によって起こった「純粋贈与」をどうにかして納得するための、私にとっての「喪の作業」が始まるのであった。

ただし、以前短歌を作ってみても気持ちが十分に晴れなかったことが示す通り、私個人にとってふさわしく適切な作業方法が求められることとなる。

それでこれまでのSHOWROOM配信を思い出していると、なんと恒例の文句として「パフェ」があったではないかということに気づく。

そして私はここ数年間、パフェ作りに精を出す生活を送ってきている。

そう、つまり、パフェというものが私と瀬田さんをつなぐ一つの媒介たりうるのである。

さっそく私は準備を始めた。まずは全体の構想から。

イメージカラーが紫の瀬田さんだから、ブルーベリーをはじめとしたベリー系を中心に、紫色を基調とした設計がまず思い浮かんだ。

幸い近いところでブルーベリーを使ったものも作っていたので、そのときのわざを流用することでかなりクオリティが高くなることが予想された。

しかし立ち止まって考えてみれば、紫はあくまで瀬田さんのイメージカラーというだけであり、彼女の一側面を表すものでしかない(そしてばってん少女隊には、イメージカラーを前面に出していない衣装も多々ある)。紫という色のもつイメージに引っ張られて彼女を見ているのでは、彼女の全人的な魅力を把握することは叶わない。

そしてなにより、すでにどこかでやったものを焼き直しするというのは、あまり面白くない。

ばってん少女隊が《トライじん》という曲で教えてくれたように、私のパフェ作りも常にどこか発展をめざすことを基底に置いている。

そこでまた着想を得ることになったのが、やはり瀬田さんがSHOWROOMで残した言葉の数々。

具体的には、「盛りマス!」と「瀬田ワー」である。

これら二つの語もパフェを想起させるあたり、やはりパフェというものは私と瀬田さんをつなぐ一つの媒介た(ry)。

そういうことで、できるだけ多様な果物と味を「盛りマス!」することを通して、感謝の「瀬田ワー」を建設することに。

具体的な設計図はこちら。

ちょうどプルーンを入荷していたので、プルーン中心にレシピを組み立てつつ、しかしプルーン一辺倒にならないように全体のバランス調整を試みた。

具体的にあげておけば、パインのカラメル煮とりんごの紅茶コンポートによって渋みと苦味を醸し出し、甘みの中にアクセントを作る。

そしてローズマリーを添えてワインを吸わせたオレンジで爽やかさもプラスする。

プルーンのジャムも一歩間違えれば甘ったるくなってしまうが、ヨーグルトと併せることで酸味を足してバランスを取る。

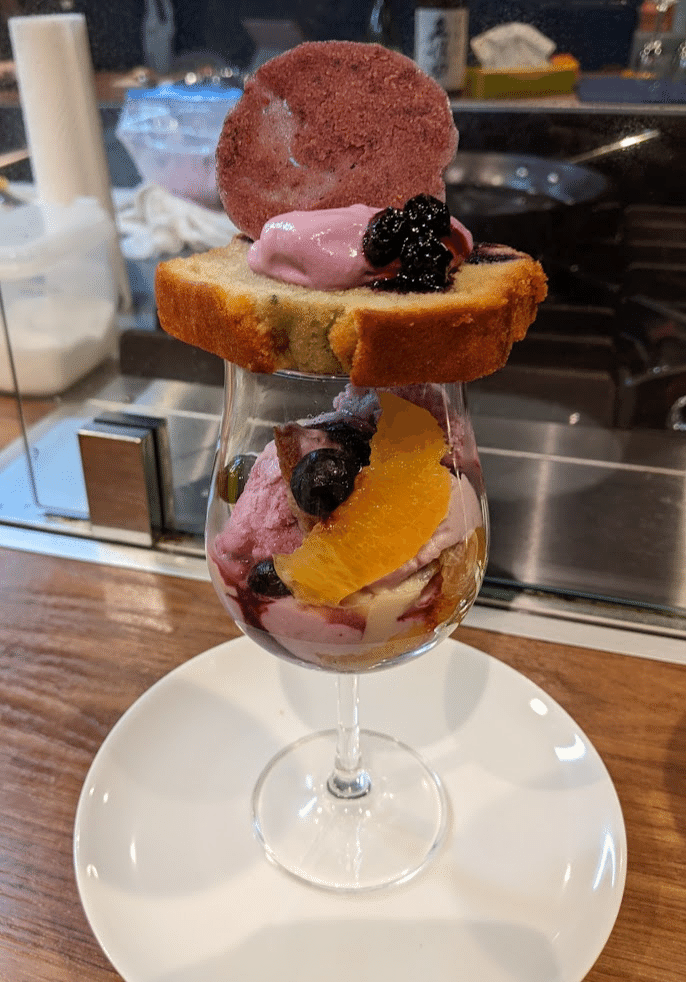

そういうわけで、最終的な完成図がこちら。

そして、これまでお世話になってきたグッズともパシャリ。

お味のほうは間違いなく、飽きがこずにバクバクと食べ進めてしまう出来だった。

そして私の気持ちも少しばかり晴れやかになり、これまでに瀬田さんにいただいた恩を返済した気になれた(もちろんこれは「返済した”気になれた”」というだけのことであり、実際には返済の行為が完結することはおそらくない。それほどまでに瀬田さんは、私に多大なものを与えてくれている)。

【今回の参考文献】

佐々木雄大『バタイユ:エコノミーと贈与』講談社、2021年。

バタイユ、ジョルジュ『呪われた部分:全般経済学試論・蕩尽』酒井健訳、筑摩書房、2018年。

モース、マルセル『贈与論 他二篇』森山工訳、岩波書店、2014年。

矢野智司『贈与と交換の教育学:漱石、賢治と純粋贈与のレッスン』東京大学出版会、2008年。