【博物館レビュー】国立科学博物館 特別展「大哺乳類展3-わけてつなげて大行進」

春休みなので(?)国立科学博物館の「大哺乳類展3」に行ってみた。

所蔵の剥製・骨・標本を惜しむことなく披露してくるその姿勢に圧倒されずにはいられない。それを見てるだけでも楽しいし,細部に注目すれば展示構成の助けを借りたり借りなかったりして観察学習をすることもできる。

展示を貫いて設定されているテーマは「分類」で,これは自然科学に限らないあらゆる科学・学問が基本としている姿勢。会場いっぱいに展示された「ほんもの」があることによって,その学問的態度を体験することができる。

説明文で高校レベル以上の生物的知識や学問的な言い回しが多々見られることによって自分の意欲が削がれてしまったのが惜しい。気になる解説があってもそこに使われている言葉に知らないものがあり,その言葉についての説明はされていないという状況がそれなりにあった。やはり理科のできなさが悔やまれる。

中学校理科の序盤で裸子植物・被子植物の分類を習うところで,まったく初見のそれらを同じく初見の「胚珠」「子房」などの言葉で説明されて知らない言葉の循環に陥ったことで理科が嫌いになった記憶が思い出されるなど(もっとも,言葉というものは究極的にはすべてが相互的に関係し合い補完し合っているものなのだが。そこで,知らない言葉の循環に陥らないように学習者を導くことができる者がよい教育者と呼ばれることになる)。

それでも,入り口にて子どもにもわかりやすいように示される「見た目にダマされるな」というキーワードがところどころではさみこまれることによって,どんな知識レベルの来館者でも最低限のお土産を持って帰ることができるようになっている。

最後には,分類学に関わる科学史の発展のこれまでとこれからをざっくり見渡すかたちで終わり。

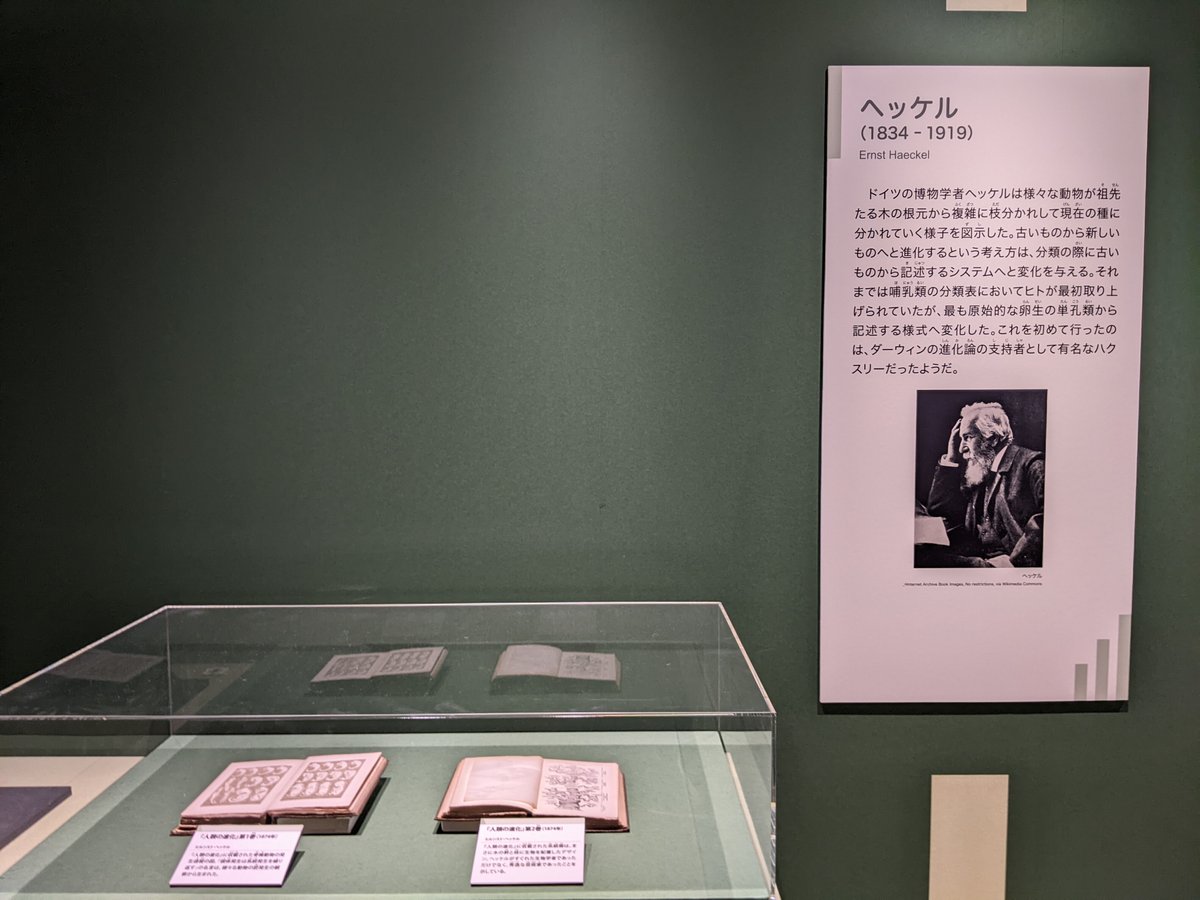

科学史ではなくなぜか教育哲学の分野で知ることとなったヘッケルの系統樹があったので少し興奮気味になった。