【PdM】プロダクトディスカバリーのやり方とテンプレ

プロダクトディスカバリー

まだプロダクトが実現していない場合、例えば新しい企業で新しいプロダクトを展開したい…!そんな時にまず直面するのが「プロダクトディスカバリー」フェーズです。特にソフトウェアやウェブアプリ系のPdMには、開発の第一段階といったところでしょうか。

そんなプロダクトディスカバリーについて以前お話しした友人から勧められた記事を読んだので、メモとして少し書いてみます。

まずプロダクトディスカバリーの目的とはずばり:

・課題の特定、と

・解決策の策定

この2点になります。

この2点を実際のプロダクトに持ってくるまでのプロセスを書き出していきます。

また、この一連の流れで作成されるものは後のPRDでも使えます!

PRDについてはこちらの記事をどうぞ。

また、この記事ではいくつかテンプレを共有しますが、こちらのGoogleSlideからダウンロード可能です。

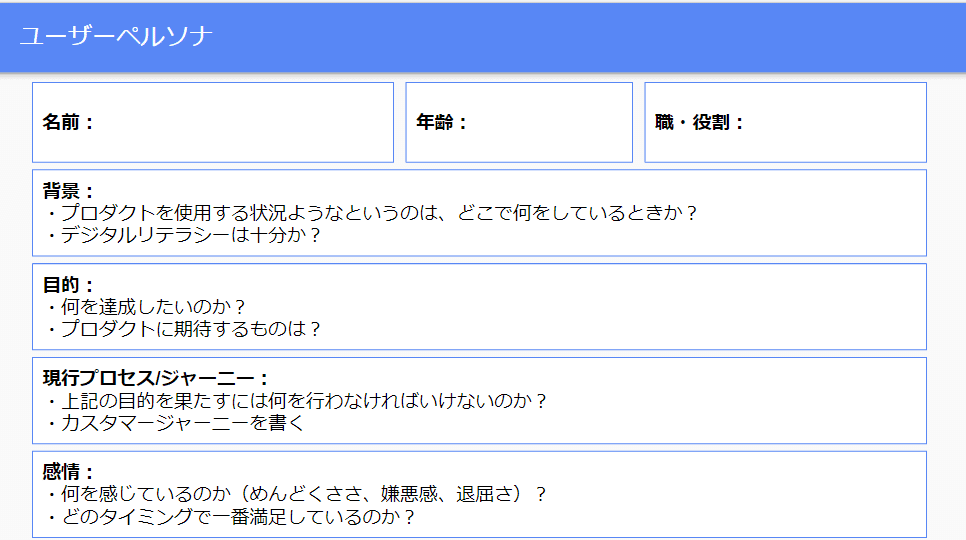

ユーザーペルソナ

まず、そのプロダクト・商品は誰が使うのか?これがわからないとそもそも話になりません。

下記のような内容で書き上げてみましょう。

プロダクトキャンバス

では上記で話したユーザーが実際に使うプロダクトっていったいどんなものなのか?

見かけや形だけでなく、その存在意義だったり狙う顧客層だったり、詳細に落とし込みましょう。

ブレスト・ワークショップ:Event Storming

前述した二つの作成物の内容について、ステークホルダー(プロダクト作成に加担している人、影響される人など)を巻き込んで全員でアイディアを精緻化しましょう。

プロダクトにまつわる部分について全て議論し、ユーザージャーニーを一からおさらいしてみて違和感がないか確認します。全員が納得いく内容になるのは難しいかもしれませんが、見落としや明らかな設計ミスが無いよう、満足がいくまで書く機能の詳細から全体像まで話し合うのが大事になります。

ユーザージャーニーマッピング

議論した内容を可視化していく部分です。

やり方はいろいろありますが、紙やMiro(ブレストツール)に書き出してビジュアルでもユーザーが行う一連の動作や直面する感情を確認しましょう。重要なのは実際にプロセスやユーザーがとるアクションをユーザー視点でなぞることで、プロダクトがどういうものになるのか再認識できます。

この作業によってUXの改善に努めることができ、よりカスタマーファーストなプロダクトとそれに伴う体験を実現できるといえるでしょう。

主観ですが、例で使用されているMiroを見るとやっぱりMiroはいいですね!

また機能の議論(ユーザーストリーを書き上げる作業)を行う中で、下記のようなユーザーストーリーマッピングも大事となるので、参考までに添付します。上記のユーザージャーニーマッピングと似ていますが、UXよりも開発チックなユーザーストーリーに軸を置いています:

Wireframing

ユーザージャーニーマッピングをより詳細にしたものが、次のステップのWireframingになります。

こちらでは実際のUIの草案となるビジュアルを用意し、ユーザー体験・UXがどういったものになるのか確認するフェーズです。

UIを作りこむ前にチームと話し合ってアイディアをテストするのに良い場でもあります。

多くの場合はこのフェーズの直後、エンジニアなどから書く機能の開発コストが連携されます。見積もってみるとすべての機能を実装するのは不可能かもしれませんが、それも踏まえて議論するべきでしょう。

MVP

プロダクトとユーザーの定義、ユーザー体験も議論しつくして、UIもデザインできたとなると、ついにMVP(Minimum Viable Product)の開発に取り掛かれます。

MVPというくらいなので、初期ユーザーが必要とする目的を果たすために必要な最低限の機能のみを組み込めているようにしましょう。なので、会hつするべき機能の優先順位付けが終わったら、リリースを分けてMVPは何を含むべきか明確化します。

機能を詰め込みすぎては本当は必要ない機能だったり、優先順位を間違って開発コストがかかりすぎるなど、問題が生じてしまいますので気を付けるべきですね。

Interviews/ Collect Feedback

MVPを市場へリリースしました!これを機会に実際にプロダクトが市場で同機能しているか、ユーザーはどう感じているのか、生のフィードバックを収集して次回の改善・開発に取り込みましょう。

忘れてはいけないこととして、ユーザー体験はどうなのかしっかり理解しましょう。ユーザーがとる各アクションの理由を理解することで、プロダクトの価値向上へつながります。

おわりに

本記事で書かれていることはあくまでも手法の一つにしか過ぎないことをご留意ください。筆者にとっては便利なツールや考え方だと感じたため、この場を借りて共有しました。

たとえどんな手法を使ったとしても、プロダクトディスカバリーのアウトプットは下記であるべきです:

・対象ユーザーとユーザーたちが直面している課題や期待を理解する

・そのような課題をいかに本プロダクトが解決するのか明確化する

あとはフィードバックをもらいながらプロダクトの改善を進めていくだけです!常にユーザー体験を一番に良いプロダクトを展開していきましょう!