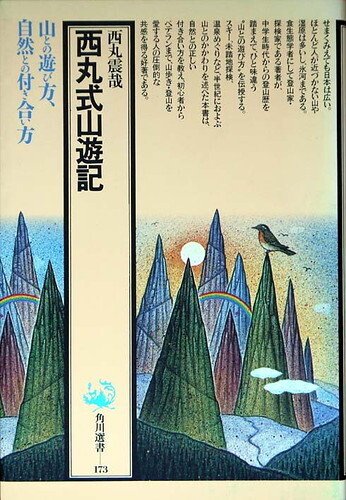

山の本棚・西丸震哉

西丸氏には、人によって好き嫌いがはっきり分かれるようです。特に『41歳寿命説』あたりをいきなり読んでしまうとダメかもしれません。私には初めて読んだ『山歩き山暮し』が新鮮でした。また、西丸氏の著作には私が一時期よく通っていた栗駒山周辺の記述がいくつか見られます。『山だ原始人だ幽霊だ』には「栗駒山密林中の別天地」や「一迫川」があり、栗駒山の湿原踏査の先人がいたことに驚きます。『イバルナ人間』には「夢の山登り」という机上プランがあります。これは、鬼首峠から虎毛山頂、万滝沢下降のあと沼沢沼をまわる皆瀬川流域のプランです。鬼首峠から虎毛山頂のド薮以外のほとんどを歩きましたが、一度通して歩いてみたいものです。

※西丸震哉記念館のプロフィールによると2012年5月に永眠されたそうです。ご冥福をお祈り致します。

1. 山歩き山暮し

『現代登山全集10 (登山の基礎と技術)』

東京創元社 昭和40年4版

西丸震哉氏の「山の歩きかたの基礎」が載っています。山に登りはじめた頃に購入しましたが、内容が古いのでいつの間にか廃棄したらしく気になっていた。久しぶりに訪れた仙台の万葉堂で昭和51年の19版をかなり安く入手できました。

『動物紳士録』

西丸震哉 中央公論社 昭和48年

タイトルに動物…とありますが、内容は昆虫も含みます。半生記のエッセイのうち生物に関わるものを集めた感じで、場所も国内だけでなくアラスカやニューギニア、台湾、インドなど様々です。

『山歩き山暮し』

西丸震哉 中央公論社 昭和49年

初めて読んだ西丸震哉氏の本です。山の本のコーナーに置いてあり、内容も国内のメジャーな山やアラスカ遠征などで、山岳会に属さずに山に登っていた私でも面白く読めました。

『山だ原始人だ幽霊だ』

西丸震哉 経済往来社 昭和52年

山では酒や温泉の話、マイナーな栗駒山の湿原や増水した一迫川が収められていますが、他の著作と被るものがあります。原始人は台湾やパプアニューギニアの体験談、幽霊などの体験談など様々なエッセイ集で構成されています。

西丸氏の著作で栗駒山周辺の記述がいくつかあるのは、戦後間もない頃に西釜石の水産試験場に勤務していたためだと思っていました。しかし、釜石の幽霊の話を読み返すと、1年1ヵ月で怖くなって転勤を申し出たと書いてあり、長い間の勘違いに気付きました。

『山小屋作った・・・ネコも来た!』

西丸震哉 文藝春秋 1978年

何度も読んだ本はすっかりヨレてしまって、『山歩き山暮らし』と同じくらいヨレています。内容は山のエッセイ集で、山小屋建設や机上登山、41歳寿命説などの要素が含まれています。忘れていましたが、人の顔を分類する西丸式観想法が書いてあったのはこの本でした。

『山の博物誌』

西丸震哉 実業之日本社 1981年

この本は西丸氏の代表作の一つだと思います。動物、昆虫、植物の他、地形や気象などの山の自然に、自身の体験を交えながらテンポ良く書かれています。

『未知への足入れ』(角川文庫)

西丸震哉 角川書店 昭和56年

「秘境を求めて」という章があります。ここには尾瀬北方稜線の湿原の記載があって面白いのですが、「栗駒山密林中の別天地」として須川温泉周辺の湿原の紹介があります。

『イバルナ人間』(中公文庫)

西丸震哉 中央公論社 昭和57年

「夢の山登り」という章に「ある空想山行」という地図入りの長文があります。鬼首峠から虎毛山を経て万滝のある春川から皆瀬川を下り、最後は沼沢沼を経て湯浜温泉までのルートを想像しながら書いています。

『山の動物誌』

西丸震哉 実業之日本社 昭和58年

山の動物誌とありますが、後半はあまり動物とは関係なさそうなエッセイが載っています。

『西丸式遊山記』(角川選書)

西丸震哉 角川書店 昭和61年

1983年から1984年にかけて山渓に連載していたものを単行本にしたものです。山渓の読者を意識してタイトル通り山登りがテーマで、書き下ろしなのでしょう。文庫本などでは似たような内容がよく見られますが、初めての内容が多いです。舞台も南極の一編を除いて国内です。この頃は山スキーなどでご本人が登場していたと記憶しています。

『山とお化けと自然界』(中公文庫)

西丸震哉 中央公論社 1990年

Ⅲ章に「一迫川」という紀行文があります。秣岳の西方浄土にたどり着けずに、湯浜温泉から増水した一迫川を下っています。途中で当時の湯浜温泉の主人とすれ違っています。

『机上登山』

西丸震哉 博品社 1998年

机 上登山という名称は、西丸氏の造語と自分で書いています。私がこの言葉を知ったのは『イバルナ人間』に収録されている「夢の山のぼり」(pp.188-203)でした。まだ仙台に戻る前で、標高の低い鬼首の北側の「ある空想山行」には到底興味がもてませんでした。その後、山岳会に入ってから行ったよく通った皆瀬川流域がまさにこの山域でしたが、この机上登山を思い出すのは、ずっと後のことです。

虎毛山や沼沢沼、春川の万滝など、実際に歩いたところが多く出てきます。この『机上登山』に収めている「虎毛山・沼沢沼-森の沼沢をたずねて-」では、最近の情報を加えて再考しています。20編におよぶ考察は、すでに書かれたものの加筆もありますが、未だに若さを失っていないと思わせるものです。

『西丸震哉の日本百山』

西丸震哉 実業之日本社 1998年

ついこの間でた『机上登山』の続きのような本です。

栗駒山の項を見ると、西方浄土について「三度目にはきれいに入れたが、周囲が落葉樹ばかりで一様な明るさがいまひとつ物足りなかった」と記載しています。人によっては見かたが違うんですね。私はこのブナの明るさが好きです。また、これはサイホウ浄土ではなくセイホウ浄土と書います(仏教はきらいなようだ)。

栗駒山の概念図は『未知への足入れ』(昭和35年、東京創元社)のものを引用しています。このように、墨でピシッと書かれたものの方が、この本の鉛筆書きの絵画的なものより好感がもてます。

登っていない虎毛山と、山ではない沼沢沼もひとつにカウントしていますが、こんなところが、この本の性格を見ているようです。山名を数えたら104つありました。

2. 食生態学入門

官能検査は人間の五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)を使って統計的に判定するものですが、西丸氏の所属した部署は人に好まれる食品の開発を目的としたもののようでした。西丸氏は嗜好調査にとどまらず「動物としての人間とエサとの関係、あらゆる条件下での人間の行動の範囲と限界の追求」まで行い、これを食生態学と名付けています。

嗜好調査では国内以外にもインド、ニューギニアなどを訪れていて、以下に分類した本は、探検的要素を含めて一般向けに書かれているものです。後の『41歳寿命説』はこの経験を踏まえて書かれたものだと思います。

『ネコと魚の出会い』

西丸震哉 経済往来社 昭和45年

『食物の生態誌』

西丸震哉 中央公論社 昭和48年

『未開の味・文明の味』

西丸震哉 日本放送出版協会 昭和48年

『食生態学入門』(角川選書125)

西丸震哉 角川書店 昭和56年

『裏がえしのインド』(角川文庫)

西丸震哉 角川書店 昭和58年

『さらば文明人』

西丸震哉 ファラオ企画 1991年

3. 実用書、その他

『山菜採りの楽しみ方』

西丸震哉 西東社 昭和48年

『野外ハンドブック』(光文社文庫)

西丸震哉 光文社 昭和60年

いわゆるアウトドア向けの本ではなく、沢登りや山スキーまで含んだ著者のノウハウが書かれている。この本が書かれた当時でも、毒蛇やウサギを捕まえようと思う人はいないと思います。

『尾瀬』ブルーガイドブックス

西丸震哉 実業之日本社 昭和60年(改訂版)

尾瀬のガイドとしてはかなりユニークです。高度差付きの概念図や山スキーのコースガイドまであって、単行本としても面白いです。この頃は山渓のアルパインガイドを見ていたのか、白旗史朗氏のものしか記憶にありませんでしたが、西丸氏の著作を集め始めてから知ることになりました(※2015年にAmazonで入手)。

『ニチャベッタ姫物語』

西丸震哉 中央公論社 昭和61年

尾瀬・北方稜線を検索していたらこの本のタイトルが出てきました。昭和61年7月発行とあるので、その年の秋に仙台丸善の新刊コーナーで手にとっていた筈です。でもSFファンタジーって…、きっと売れなかったんだろうと想像できます。

その後、北方稜線の湿原歩きと春スキーを経験し、この本の舞台だったと思い出しましたが、恐らく初版本のまま絶版になったのでしょう。発行部数もかなり少ないか、買った人が相当少ないか、古本屋でみることはありませんでした。これもAmazonで古本が見つかりました。

『山小屋を造ろうヨ』

西丸震哉 中央公論社 1987年

『西丸式 世界「知的探検」』

西丸震哉 主婦と生活社 1995年

タイトルに「知的探検」とあるように実際の探検的な要素はありません。でも、パック旅行ではなく自分でプランを立てて行く海外旅行ですから、誰でも出来る訳ではないでしょう。残念ながら写真などはなく、個人的な興味からなる内容なので、読んでいて面白味は感じませんでした。続編が出たという話は聞かなかいので、単発で終わってしまったみたいです。

4. 飽食社会への警鐘

『食べ過ぎて滅びる文明』(角川文庫)

西丸震哉 角川書店 昭和60年

『41歳寿命説』

西丸震哉 情報センター出版局 1990年

当時話題になった本らしく、奥付を見ると1990年8月に第1刷だったのが同年10月には第16刷に増えています。41歳寿命説については「第四章 平均寿命は41歳になる」で説明をしています。平均寿命は0歳児が先輩たちの年齢の死亡率通りに死んでゆくと仮定した場合の平均生存年数ですが、各年齢の予測と実際の生存数とのズレに着目して各年代の生存可能年数を推定すると41歳になるという事です。薄いガス室という表現で現代の食生態をはじめとする快楽社会の文明批判をしている訳ですが、世間の評価が分かれるところです。

『体内崩壊』

西丸震哉 法研 2000年

最初の章で1995年の統計データを使って『41歳寿命説』の再考をしています。やはり20代の予想のズレが同じマイナス傾向にある、つまり多く死んでいます。ここから飽食社会を批判してるのですが、この統計上のズレは何か他の要因がないのかと訝しむ気持ちが多少あります。