積雪断面の観察と記録

このno+eは東北雪崩講習会の「雪質観察・弱層テストコース」のために書いた『積雪観察の手引き(2020年宮城蔵王)』をno+e用に編集しています。

1, はじめに

この図は雪崩トライアングル(Avalanche Triangle)と呼ばれるもので、雪崩ハザードを評価する基本的な考え方です。雪崩ハザードの要因は地形・気象・積雪に分けることができ、独立して客観的に評価します。そして、中心にいる登山者はパーティの能力を含めて総合的に判断し、雪崩のリスクを回避します。

トライアングルの要素で比較的判断しやすいのは地形で、傾斜の緩い尾根をルートに選ぶことでリスクを軽減できます。また、天候は低気圧の通過直後を避けるなど、計画段階である程度雪崩のリスクを回避できます。

しかし、積雪の状態を予想することは難しく、客観的に判断するにはルート上にいくつかのテストピットを掘って弱層の有無を観察し、弱層テストで安定性を確認する作業が必要です。東北雪崩講習会の『雪質観察・弱層テストコース』ではこの積雪の状態を判断する手法を学びます。

また、雪崩に遭遇した場合の被害を最小限にするため、コンパニオンレスキューを学ぶ必要があります。東北雪崩講習会には『ビーコン捜索コース』がありますので、合わせて受講することをお勧めします。

2. 講習地スケジュール

2.1 講習地ガイド

2.2 講習内容

3. ビーコンチェック

最初の出発時に、講師がリーダ、受講生がメンバーになって説明/実施します。午後の出発時は受講生の一人にリーダに指定して、同じくビーコンチェックをします。

3.1 受信確認

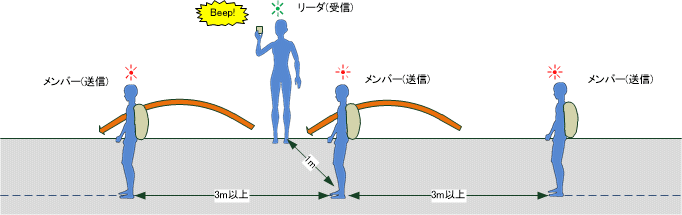

(1) リーダはビーコンを送信モードにして、メンバーから3m以上離れます。メンバーはビーコンを受信モードにして、リーダの合図で一人ずつにリーダに近づきます。

(2) リーダのビーコンとメンバーのビーコンが1m離れた位置に近づけ、受信側のビーコンの距離表示が1m付近であることを相互に確認します。

(3) 確認が終わったメンバーはビーコンを通常の送信モードに戻し、リーダから3m以上離れます。続いて次のメンバーが同様に受信機能の確認を行います。

3.2 送信確認

(4) 受信機能の確認が終わったメンバーは3m以上の間隔を空けて整列します。全員の受信機能確認が終わったリーダは、ビーコンを受信モードにします。

(5) リーダは最後尾のメンバーから順番に、1mの距離を空けてビーコンの距離表示が1mであることを相互に確認してゆきます。

(6) 最後に先頭のメンバーの送信機能を確認したら、リーダはビーコンを送信モードに戻します。そのときメンバーと送信に切り替えたことを相互に確認します。以上の確認が終わったところでパーティは出発します。

【参考】出発前のオリエンテーションでは受講生の装備チェックをします。

テープでスノーソーやスコップに30cmの目印を付けます。

スコップは必携ですが、背負い紐がないと捜索時に手に持つことになります。ブレードに穴があいていないときは自分で開けるか、販売店にお願いします。

4. 積雪断面観察

4.1 スノーピット

スノーピットの深さは、上に手が届く程度、つまり170cm程度止めます。積雪観察面は受講生の人数で幅を変え、右側にはルッチブロックテストのエリアを残します。

●全国講習会(栂池高原)の実施例

スノーピットデータは以下の手順で取得します。

10cm間隔の雪温測定

ブラシを使って層分け、竹箸で目印

簡易硬度(F, 4F, 1F, P, K)による層区分

雪質判断

積雪層ごとの密度測定(※層が厚い場合は適宜サンプルを増やす)

講習場所は吹き溜まりの影響で積雪層は深さにバラツキがあります。ブラシで層を明確にし、積雪層の深さは一ヶ所で測った値に統一したほうが混乱しないで済みます。

例えば、30cmほど横にずれて簡易硬度を計測したとき、同じ層であれば深さは一定とします。

4.2 フィールド・ノート

断面観察のメモの取り方はそのまま弱層テストでも使えます。単にテスト結果を記載するだけではなく、雪質のメモをとる習慣をつけましょう。ノートは防水紙を使ったレベルブック(コクヨ セ-Y31B)に雪質と簡易硬度、観測場所などを記載します。

4.3 雪質判断

(*1)『Snow』 Robert Bolognesi, CICERONE (2007) より引用。比重は日本雪氷学会編『新版 雪氷辞典』 古今書院 (2014)を参照した。

(*2) ナイフが入らない場合も想定され、『Snow』では"Solid"という表現していて、記号は特に記載がない。北米では『Staying Alive In Avalanche Terrain (2nd Edition)』 Bruce Tremper (2008) で例として挙げているようにI の記号が記載されている。

雪質の観察例は以下のnoteを参照して下さい。雪質観察カードに掲載している写真が含まれています。

4.4 雪質の変態

積雪の変化(変態)には、氷点下で起こる等温変態と温度勾配変態、融解による融解凍結変態があります。

等温変態は厚密や焼結により、積雪が徐々にしまり雪に変化してゆきます。

温度勾配変態は積雪内の温度差(*1)により昇華蒸発・昇華凝結による再結晶化で、積雪が小霜ざらめ雪に変化してゆきます。

融解凍結変態は降雨や温度上昇により水が介在する変態で、積雪がざらめ雪に変化するものです。

(*1) 一般に積雪の平均温度が0℃に近い場合、1℃/10cm 以上で小霜ざらめ雪化が促進されると言われています。

(*2)『Snow』 Robert Bolognesi, CICERONE (2007) より引用、オリジナルにはざらめ雪から小霜ざらめ雪への遷移がないので追加。

5. 弱層テスト

5.1 シャベルコンプレッションテスト(CT)

以前の雪崩講習会ではハンドテストが推奨されていましたが、講習地の宮城蔵王のように、風によるウインドクラストやざらめ雪が形成されやすい条件では、ハンドテストの実施が困難です。講習会ではスノーソーをパーティの共同装備と位置付けて、シャベルコンプレッションテストを推奨しています。

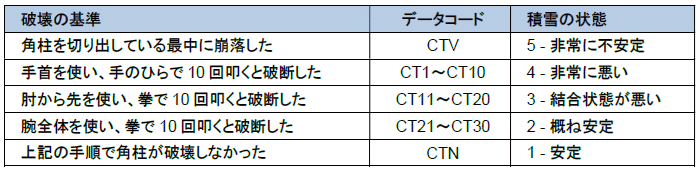

スノーソーを使って一方にくさび形に切り込みを入れて、反対側の凹部をからスノーソーで背面を切り離します。掘る深さは、スキーなど行動様式によって足底から70cm以上とします。図では右手で叩きながら破断を見やすくするため、左側に凹部を作っています。

(例) 110cmまで掘って14回目に叩いたとき、25cm下でQ2の破壊が起こった場合の表記は『CT14(Q2)@↓25cm; TD110 』となります(*1)。

Q2は後述する剪断の評価(Q1~Q3)です。

(*1) データコードCTE, CTM, CTH を使って、例えばCTM14@↓25cm と記載する例を挙げている書籍がありますが、本書ではAAA

のSWAG に準じて記載しています。

5.2 拡張コラムテスト(ECT)

表層雪崩の発生は弱層破壊が伝搬(propagation)することによって起こるという認識から、最近では、この特性を評価できる拡張コラムテスト(ECT)が評価されています。掘り出しは下図の通りで、ブロックの背面は左右と上面にスノーソーで切れ目を入れ、残りをルッチブロックコードなどで切ります。叩き方はシャベルコンプレッションテストと同じです。

ECTでは叩く回数ではなく、ある雪の層で破壊が起こったとき、破壊が層全体に広がった(ECTP)か否か(ECTN)を評価しています。

破壊が層全体に広がらない場合は面発生の雪崩になりにくいという判断ですが、積雪の安定性を評価している訳ではないので、シャベルコンプレッションテストなどの結果も参考にします。

(*1) テストを継続する場合は、破壊された雪のブロックを取り除く。

5.3 ルッチブロックテスト(RB)

ルッチブロックテストは7段階で評価します。シャベルコンプレッションテストに較べてブロックサイズが大きいので、バラツキが少なく、より実際の滑降に近い条件で評価が出来ます。

ハードスラブの場合、RB6 はスキーを外して同じ位置でジャンプします。

破壊が起こった場合、以下の破壊の割合(%)と、後述する剪断の質(Q1~Q3)を記録します。

5.4 深部タップテスト(DT)

深部タップテスト(Deep Tap Test)はシャベルコンプレッションでは評価できない1Fより硬い層に覆われた弱層や、非常に深い位置にある弱層を評価するテストです。テストは強度を評価するというよりは、破断面の性質を知るために実施します。

テストの前にあらかじめ雪質観察で弱層位置を特定します。弱層の15cm上で上層の雪を取り除き、弱層の約5cm下まで背面を切り離します。これは下の層の弱層に影響を与えないためです。その後のテスト手順はシャベルコンプレッションテストとほぼおなじです。データコード(DTx)と破壊面の深さ、剪断の評価(Q1~Q3)などを記録します。

なお、深部の弱層をテストするのに効果的ですが、破壊が起こるまで叩いた回数は、人が引き起こす雪崩や周辺の斜面の雪崩との関係性はないとされています。

5.5 シャベルチルトテスト(TT)

シャベルコンプレッションテストは、表面付近に隠れた雲粒なし降雪結晶などの弱層を検出できないことがあるため、簡易硬度が4F以下の積雪層では以下に説明するシャベルチルトテストを併用します。

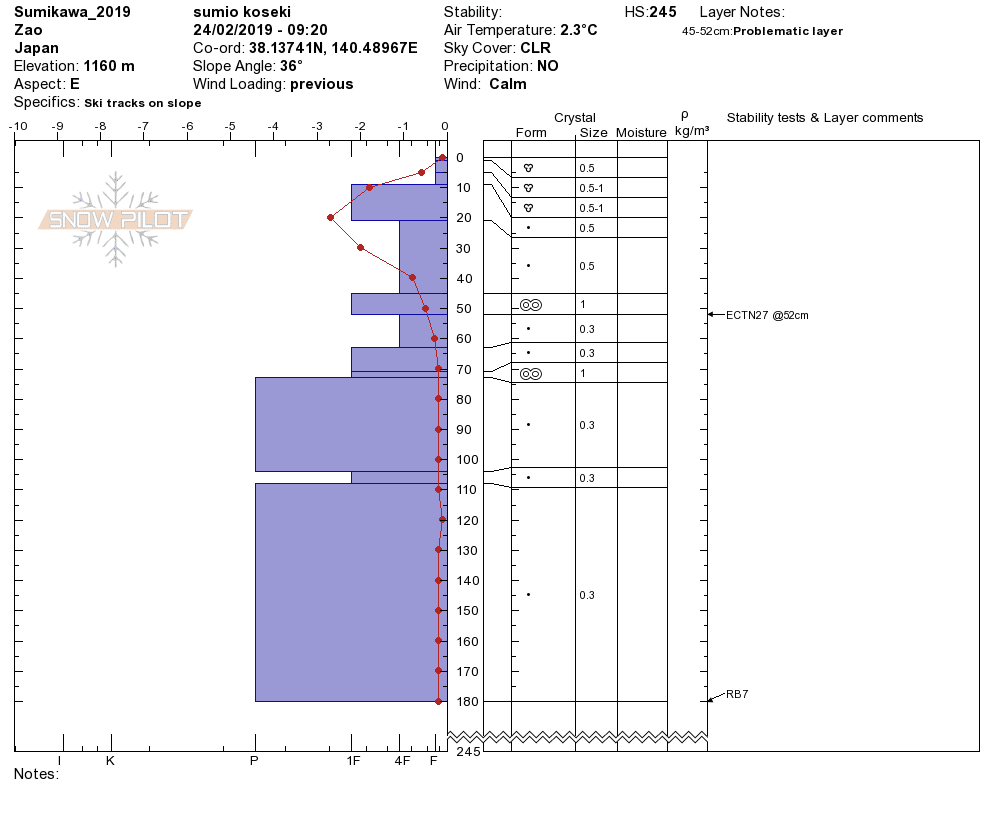

(1) CTの凹部を形成するときに、シャベルの大きさに合わせて角柱を切り出します。

(2) 通常、弱層位置が判っていない場合は雪面から40cm下にシャベルを水平に挿入して角柱を取り出します。このとき、積雪層は斜面の傾斜だけ傾いています。

(3) 脇などでシャベルを支え、シャベルの柄を持った片手でブロックが落ちないようし、 シャベルを約5-15度傾け、積雪層の傾斜が35度になるようにします。

(4) シャベルの底を手首だけ使って指先で10回叩きます。

(5) (4)で破壊しない場合は、更にシャベルの底を腕から先を使って手のひらで10回叩きます。

(6) 破壊が起こった場合、表面からの深さと破断面の雪質・状態を記録します。

シャベルチルトテストには明確なガイドラインが確立していませんが、テスト結果は参考程度に留めておきます。記録する場合、暫定的に以下のデータコードを使います。(e.g. TT3 (Q2, RP) @↓5cm)

5.6 弱層テストと危険度判断

シャベルコンプレッションテストのような弱層テストは、弱層の強度を評価しているので、部分的な破壊が起きやすいかどうかを評価しているといえます。人為的な雪崩の誘発には、部分的な積雪層の破壊が広範囲に伝搬する必要があります。このためには、積雪層に加わっている力や積雪層構造が関わってきます。積雪内部には積雪が斜面あることで発生する図 56に示すような歪みがあります。

図は降雪直後に積雪層の断面に一定間隔で印を付けた場合、それぞれの点が時間の経過とともにどのように移動するかを示したものです。積雪層は重力により下方に動きますが、その動き方は積雪層の上部と下部で異なり、その結果として力学的な歪みが生じます。

この積雪層に加わっている力を判断するには、弱層テストで起こった剪断のしかた、破断面がきれいな面であるか、でこぼこであるかといった剪断の質を観察します。 (Q1なら赤信号)

[注] 剪断の質は破断面のズレ方を表しているので、CTやルッチブロックテストに適用し、ECTには適用しません。

6. 雪庇断面観察

スノーピットのあとスクラムジャンプ・テストを行うため、複数のピットを掘り、間を幅2メートル残します。観察するのは側面なので、積雪断面観察ほどの幅は必要ありません。

雪庇が発達しているときは、いきなり大勢で踏み込まないように注意します。上部から確保してルートを切るまで、受講生は近づけてはいけません。

巻き込みにより雪庇の層の傾斜は実際の地形の傾斜より大きくなるため、特に危険です。

東北では、雪庇が東側に形成され、崩落した雪塊で雪食地形ができます。

雪庇の下側は吹き溜まりになるので、上載積雪量が増加し崩壊し易くなります。

弱層を形成する雪(例:あられ)などが吹き溜まることがあります。

ざらめ層があれば、雨水の進入による濡れざらめ化がないか観察します。

層が不連続になっていれば、初期段階の崩壊が考えられます。

巻き込みによる空洞がないか観察します。

7. 観察データの整理

7.1 積雪断面観測図の記載例

積雪断面観察図(PDF)はここからダウンロードできます。SWAG(2016版)に合わせて修正しています。温度範囲によって2種類あります。

7.2 Snow Pilotを使った記載例

Snow Pilotのサイト< http://snowpilot.org/ >では無償で使えるWebアプリまたはオフラインで使えるソフト14が無償で公開されています。Webアプリの方が使い易いですが、ユーザ登録が必要です。

作図した結果はJWAF登録メンバーへの公開、または一般への公開が選択できます。詳細は以下のno+eに記載しています。

8. 積雪観察器具

積雪断面観察に使用する機材については次のno+eで使用方法などをピンポイントで解説します。

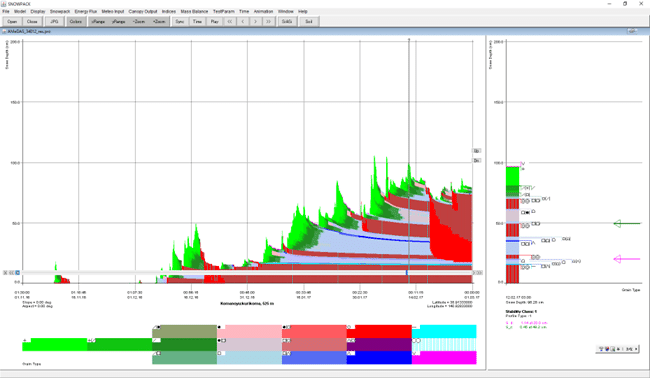

9. アメダスの気象データ

アメダスの気象データから最高気温、最低気温、降水量、積雪深をグラフ化すると、比較的簡単に気象の推移を知ることが出来ます。

スイスの Institute for Snow and Avalanche Research (SLF)が開発しているSNOWPACKという積雪変質モデルを使ったシミュレーションでも同じことが出来ます。SNOWPACKについては以下のno+eで簡単に説明しています。

10. 雪崩関連図書

雪崩や雪氷に関連した書籍は以下のno+eにまとめて記載しました。