書評 『世界標準の戦争と平和』 - 烏賀陽弘道

まえがき

2021年12月23日、増補新版の『世界標準の戦争と平和 - 初心者のための国際安全保障入門』が自宅に郵送されていたのでレビューする。

総評

レビュー内容が長いので総評を先に書いておく。

本書は国際情勢の理解に必要な国際安全保障政策についての入門書だ。ロシアがウクライナを侵攻しようとする理由、尖閣諸島の係争点や根本的な知識、核保有国はなぜ核を手放そうとしないのか、米軍が沖縄にこだわる理由は何なのか。

こうした疑問が、付焼き刃的な知識ではなく根本的な土台となる知識や現実から理解できるようになる。

この本を読破したからといって直ぐに明日からお金が稼げるという本では無いが、国際的なニュースや領土問題についてチンプンカンプンであった人でもある程度はわかるようになるはずだ。

日本では国際的な安全保障政策について理解できている人が少なく、新聞テレビといったメディアでも事情は共通している。

英語に例えると中学レベルの文法や単語が理解できていない状態だ。その状態で英語の専門書やニュース記事など理解できるはずもない。その状態で変に専門的なことを知っても『知ったかぶり』の状態になるだけだ。

本書は国際安全保障という海外ニュースや領土問題、基地問題などを論ずる上で欠かせない基本的な土台となる知識を授けてくれる本だ。読んでいくと、確かにあまりにも当たり前すぎる事が書かれているが、それを意識したことなど無かったという事が骨身に染みてわかるだろう。

そして日本のメディアや自称言論人がいかに稚拙で的外れであるかがわかる。本書を読めば、日本の新聞・テレビといったマスメディアや自称知識人が書いた書籍やメルマガに、如何に無駄金を支払ってきたかが分かるだろう。

注意

レビュー内容は章毎にエッセンスを一部抽出し、私が注釈を加えるという形を取っている。レビューした内容は本書の極一部であり、本書の魅力やエッセンスを全て伝えきれるものではない。本レビューを見て興味のある方は是非ご一読頂ければと思う。まず後悔はしないだろう。

また、注文は出版社である悠人書院のホームページから可能だ。2021年12月現在、旧版(出版:扶桑社)の本書がAmazonはじめ他の書籍販売サイトで販売されているがそこで買う必要は無い。旧版は絶版しているので基本中古であるし割高だ。対して悠人書院出版の新版は内容も一部増補されている。中古で購入しても著者や出版社の利益にもならないのでなおさら新版の購入をお薦めしたい。

1章 - 海と核兵器

海が重要

地球上には「陸」「海」「空」という3つの空間に分類できる。

有史以前から人間が生活を営んできた陸上、古来から人やモノが船で行き交っていた海、飛行機やヘリが飛び交っている空、という3つの空間だ。

では国際安全保障上、陸海空のどれが一番肝要なのかと言うとそれは海であるという。

まず国際貿易の事実として、大部分の貨物は船を通じて運ばれる。

Q46:日本の貿易:日本の貿易量はどれ位?

輸出入を合わせた日本の貿易量は、年間9億トン以上。この内約99%以上を船、残りを航空機が運んでいます。日本は、衣食住を支えるさまざまな物資や、原油やLNGなどのエネルギー資源、鉄鉱石などの工業原料を約7億5千トンも輸入しています。また、輸入した原料を加工して自動車などの優れた工業製品を輸出することで日本の経済が繁栄しています。四方を海で囲まれた日本は、海運なしでは成り立ちません。海運は、私たちの暮らしや産業を支える「縁の下の力持ち」です。

日本船主協会から

日本でいうと石油や天然ガス・穀物等を船で国内に運び、車や機械製品を船で国外に運んでいることだ。

そして海は地球表面積の7割を占めること。そして海は一つの水としてつながっているというのがミソだ。

車や鉄道、徒歩ではどう頑張っても地球上の3割にしかアクセスできない。それに対して海では、船に乗れば地球の7割の地域に行き来できることになる。山脈や砂漠といった地形、フェンスや検問所といった国境で途絶されがちな陸上とは移動の難易度が違う。

しかも陸地には山や坂があるが海はどこまでも平らであるのも大きなメリットだ。陸上ではトンネルや迂回路・坂道・国境を超える必要があるが、海は国境も無く最短経路で目的地までアクセスできる。

そして海というより液体である海水としての特性だが、海には浮力が働く。アルキメデスの原理とも呼ばれるが、浮力は液体が物体を押し上げようとする力であり、船には浮力が効いているから海に浮かんでいられる。

古来から人間は船を用いてきたが、この浮力の恩恵に預かっていることは今も昔も変わらない。どういうことかというと、浮力を用いる事で少ない力でモノを運べるのだ。

例えば米俵1俵(重さ60kg)を運ぶ場合を考える。以下3つのパターン、どれが一番楽に人間を運べるだろうか。

1. 人間が米俵を担いで運ぶ

2. 米俵を台車に乗せて運ぶ

3. 米俵を浮き輪に乗せて運ぶ

1はまず除外されるのはお分かり頂けるだろう。では2と3はどうかというと(細かい条件には左右されるが)3が一番楽なのだ。

軽く解説すると以下の通りになる。

1. 荷物の重さが直接に負荷となるので一番苦労する。

2. 人類の最重要な発明である車輪の恩恵が受けられる。

3. 水という液体の特性である浮力の恩恵が受けられる。

夏のプールを思い浮かべてもらいたい。体格の良いお父さんでも浮き輪をつけてそれを小さい子供が押すと何メートルも進む光景を思い出さないだろうか。また、そのお父さんを台車に乗せて子供が運ぶとき、子どもがお父さんを抱えて持ち上げようとするとき、その子供が苦労する度合いのイメージは湧くだろう。

感の良い方ならお気づきだろう。1は飛行機でモノを運ぶとき、2は車や鉄道でモノを運ぶとき、3は船でモノを運ぶときのイメージだ。

要は船を使ってモノを運んだ方が一番安いのだ。船は一度に大量の荷物を一番効率的に運べる乗り物だからだ。

このモノを運ぶ時のコストはダイレクトに製品価格に反映される。なので国際的な価格競争に有利に立とうと思ったら、まず船での輸送を考えろという訳だ。

一応、最近は飛行機での貨物輸送も増えている。ただ日本人の生活に欠かせない石油や穀物といった物資はほぼ全てが船によって運ばれている。船が停まると日本という国は破綻する。

石油や天然ガスが輸入できなくなると火力発電所は停止し電気が使えなくなる。当然電化製品やスマホも使えず、電車も動かない。

ガソリンや軽油は石油から精製されるのでトラックも動かなくなり物流が麻痺する。電気と石油が使えないとなったら、冬季の北海道や日本海側の豪雪地帯では凍死者も出るだろう。

また日本の食料自給率は約4割であり、特に大豆や小麦といった穀物の大部分は輸入している。食料不足でスーパーやコンビニからは商品が無くなる若しくは値段が跳ね上がる。経済的に困窮している家庭は生活が破綻し、治安も悪化する。

長期的に船が停まれば餓死者も出ることになる。実際、戦中末期の日本は米軍にほとんど船を沈められ、また日本近海に機雷を大量に撒かれ、港から船が出られず近づけもしないという事で物流が麻痺していた。今も昔も日本は島国であることを痛感させられる。

上記は日本の例だが、中国やアメリカでも度合いや事情は違うにしろ海は重要である点では共通している。中国やアメリカはある程度、エネルギーや食糧を国内で自給できる国だ。ただそれでも、船が停まると輸出入はできなくなるので産業には大ダメージだ。原材料の輸入が入ってこないと生産が出来ないので工場が停まる。たとえ製品を生産できても輸出できないと倉庫を圧迫するだけで利益にならない。

以上が海という空間を重要たらしめる理由だ。

ただ筆者としては、陸や空を軽視している訳では無いことを注意しておいてもらいたい。

核兵器が安全保障の土台にある

核兵器は破滅的な破壊力を人類にもたらした。原爆の父であるオッペンハイマーはこう言っている。

我は死神なり、世界の破壊者なり。

Now I am become Death, the destroyer of worlds.

核兵器の発明により人類は自らを滅ぼせるようになった。冷戦の末期になると世界全体が持つ核兵器は70,000を超えるようになり、ノアの大洪水を何十回も起こせるようにまで人類が持つ破壊力は肥大化した。

安全保障とは読んで字の如く国民や人々の安全を保障することだ。核兵器を撃たれれば安全云々以前に国民が大量に死ぬことになり安全保障政策としては完全に失敗となる。そうならないために、各国の政策立案者は知恵を絞っている。

つまり相手に核兵器を撃たせないようにするためにはどうしたらいいか。相手が核兵器を使ってきたらこちらも相手に向けて核兵器を使うという意思を見せ、その能力を誇示することだ。『お前が俺に核を撃った時はお前も滅ぶぞ』ということを相手に分からせなければならない。

この単純明快な考え(概念)のことを相互確証破壊(MAD: Mutual Assured Destruction)という。お互い(Mutual)に破滅(Destruction)することを保障(Assure)するということだ。MADについては本書にも詳述されている。

ただ一つ考慮すべき点があり、それは核兵器は複数同時に撃てるということだ。核兵器は絶大な威力を持つが流石に一発だけでは広大なソ連やアメリカ領土を破壊し尽くすことはできない。それだと反撃されてしまう。

なので相手に反撃の隙を与えないようにするため、複数の核兵器を同時に撃ち一瞬で相手の核戦力を消滅させなければならない。そしてソ連やアメリカといった大国はその能力を早くから手に入れていた。

実際、ソ連やアメリカとしては相手が核を撃ってくるときは何百発も同時に撃ってくるだろうという認識を持っていた。この認識や教育が不徹底であれば世界は滅んでいたかもしれない。

「米国が核5発だけなんてありえない」“世界を救った男”、人知れず世を去る - NewSphere

話を戻す。次の段階として相手の核攻撃の第一撃から自身の核戦力を保護しておきたいとソ連やアメリカは当然考える。虎の子である核戦力が一瞬で壊滅してしまう可能性があると相互確証破壊は成立しないからだ。

そこで考案されたのが原子力潜水艦(原潜)から発射するミサイル(SLBM:submarine-launched ballistic missile)だ。何故かというと相手からの核の第一撃を逃れるのに原潜が最も適しているからである。(SLBM搭載原潜は戦略原潜とも呼ばれ、アメリカでは Boomer と呼ばれる。)

USNI News - https://news.usni.org/2016/07/28/ohio-replacement-sub-class-named-d-c から抜粋

原潜は何十日も潜ったままで広大な海を自由に行き来でき、その場所を相手が特定するのは困難だ。原潜は時速20km~40km程度で海中を動き回っている。24時間稼働するので1日に500km~1,000kmは移動する計算になる。1か月だと15,000km~30,000kmも移動できるので、地球上の海のどこにいてもおかしくないことになる。

加えて、これら原潜は水深何百メートル以上も深く潜れる。相手が邪魔だと思って実際に沈めようとするには原潜の3次元的な位置を特定しなくてはならないがそれは非常に困難だ。

潜水艦の位置を特定するには音波を使うが厄介な事がいくつかある。海中のある程度の深さからは急激に水温が変わる変温層(水温躍層)というものがある。この変温層を音が通過するとき、レンズを通る光みたく音が屈折するのだ。そのまま聞こえてきた音の方を向いても潜水艦はいないのだ。

他にも、海中では音がクリアに伝わりすぎるせいで他の雑音も拾ってしまうこと、相手の潜水艦がダミー音源(デコイ)を射出しこちらを攪乱してくることもありえる。

Gigazine - 潜水艦はどうやって見えない敵を探るのか、元アメリカ海軍のベテランソナーマンが語る

原題

How Submarine Sonarmen Tirelessly Hunt For Enemies They Can't Even See

ちなみに知識のある方であれば、船や飛行機を探知するみたくレーダ(電波)を使えばいいのではと思うかもしれないがそうはいかない。海中では電波の減衰が激しく精々数メートルとかそのレベルまでしか伝わらない。海中では電波は使えないのだ。

深々と書いてしまったが言いたい事は一つ、潜水艦の位置を特定するのは滅茶苦茶難しいのだ。経度と緯度という二次元的な位置を探すのでも困難なのに、どれぐらいの深さにいるかという事まで特定しなくてはならない。

しかも原潜は複数存在する。1隻特定するだけでも気苦労なのにアメリカでは十数隻、ロシアも同じぐらい保有しているのでその全ての位置を特定するのは不可能だ。戦略原潜はこの生存性の高さが売りなのだ。

この様に戦略原潜の位置というのは国の安全保障の根幹に関わるというのが理解できるだろう。例えばアメリカでは戦略原潜の具体的な位置は味方の指揮官クラスでもわからず、トップシークレットそのものなのだ。

核戦略の主力になった潜水艦 司令官さえ居場所わからず - 朝日新聞

ここまで戦略原潜の紹介をしてきたが、核兵器を運搬する手段としては他にも2つある。爆撃機から投下する方式、地上から打ち出す方式だ。戦略原潜とこれら2方式をまとめて『核の3本柱(Nuclear Triad)』と呼ばれる。

戦略原潜の生存性の高さについては述べた通りだが、他の方式が決定的に劣っているわけではない。

地上発射型については鉄道車両やトラックに積み込んで移動し続ける事で詳細な位置を隠匿したり、トンネルの中にミサイルを隠したりすることもできる。

爆撃機については機体を常に飛ばし続けることで核の脅威から逃れることができる。実際に冷戦期のアメリカではそうしていたし、最近(2017年)になってこの空中待機体制が再開されたようだ。

60年超え現役、米B52爆撃機が活躍する事情 - ウォール・ストリート・ジャーナル

米軍が戦略爆撃機の空中待機再開を準備 - trends watcher

そして戦略原潜にも弱点はある。港から出港した時点で敵に追尾されると位置がバレてしまうのだ。他にも事故や偶発的要素で位置が割り出されたり、人的ミスや機械の故障も考えられるので戦略原潜が完璧というわけではない。これらの3本柱は抑止力を維持するために相互に補完しあっているのだ。

ただこれら核戦力の維持はお金がかかる。限られた予算の中で核戦力を取捨選択するとしたら、まずは戦略原潜がファーストチョイスされるという話だ。

上記の話を整理するため、2021年現在における核兵器保有国の核兵器運搬手段の保有有無の表を作成した。

世界の核弾頭一覧 - 長崎大学核兵器廃絶研究センター を基に作成

表の上位5カ国は国連常任理事国であるアメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中国であり、5カ国全てがSLBMを保有していることがわかるだろう。

パキスタンについては2017年にSLBM発射実験に成功しているが、戦力化はされておらず搭載ミサイルは弾道ミサイルではなく、巡航ミサイルである点に注意が必要だ。

弾道ミサイルが山なりに飛行し射程が数千kmから10,000kmを超えるのに対し、巡航ミサイルは地形に沿って飛行し射程は精々数百kmである。反撃範囲が狭まるので核抑止力としては心もとないが、隣国のインドが相手だとしたら十分なのかもしれない。

インドも3本柱全てを保有している。隣国に中国やパキスタンといった敵対的で且つ核保有国でもある国が並び、国境紛争を繰り返してきた歴史を考えれば当然なのだろう。

イスラエルについては核兵器保有について肯定も否定もしていない。ただ国際社会からは核兵器を保有していると確実視されている。長年アラブ諸国と戦争を繰り返し国民皆兵である軍事国家なだけあって、核兵器保有は当たり前のことと思える。SLBMについては決定的な資料が見つからなかったが核巡航ミサイルを保有している可能性は各分析機関から指摘されている。

北朝鮮についてはテポドンやノドンといった地上発射型の弾道ミサイルは数十年前から保有しているが、最近(2021年)になりSLBMの発射実験に成功した。

北朝鮮、新型SLBMの潜水艦発射実験に成功=国営メディア - BBC

核兵器保有国の共通点として、SLBMを既に保有している若しくは保有しようと志向していることに注目してもらいたい。

そしてイギリスやフランスの場合だと、ICBMや爆撃機の核戦力は廃止若しくは縮小しているが戦略原潜だけは維持している。この現実は、敵国の核攻撃第一撃から逃れるために戦略原潜の生存性を重要視していることに他ならない。

核兵器が与える影響

本章を読むにあたり、気になった記述があった。

「核兵器なき国には血なまぐさい虐殺がある。一方、核兵器のある国には平和と繁栄がある」

この筆者の考えについてはエビデンスがついているのだが、私なりに検証してみる。

具体的には第二次世界大戦後の戦争で、核兵器保有国同士が直接やりあったかどうかをWikipediaの戦争一覧から調べた。

結果として、核保有国同士で長期的若しくは大規模な戦闘に入った事例は無かった。

ただ少し気になることはあった、中ソ国境紛争と中印国境紛争だ。

中ソ国境紛争については緊張が高まった1969年当時、中国とソ連両国は核兵器の照準を互いに合わせていたのは事実だ。

しかし半年を通じての紛争で双方共に戦死者は100人にも満たず、戦場はダマンスキー島やウィグル地区の一部と、中ソの長い国境線(約7000km)の割りには限定的で全面的な衝突とは言い難い。

対照的なのが1962年に行われた中印国境紛争だ。今となっては中国インド共に世界でも有数の核戦力を保持しているが、当時は双方共に核兵器は保有していなかった。大規模な戦闘が1962年10月から11月まで1か月続いたのだが、この1か月間で双方の戦死傷者は千人単位で出ており、中ソ国境紛争との規模の違いがわかる。

2章 - シーパワーとランドパワー

シーパワーとランドパワーについては本書の記述をそのまま引用する。

シーパワー:繁栄の源泉を海上輸送に依存している。それを守る強い海軍力を持っている。

ランドパワー:繁栄の源泉を陸上輸送に依存している。強い陸軍力を持っている。

まず注意したいのだが、『パワー』が付いているからといってシーパワーやランドパワーというものが軍事に限定された言葉ではないということだ。

Power について英英辞典で検索すると以下の通りに出てくる。

ability to control people and events:

人々や出来事をコントロールできる能力

the amount of political control a person or group has in a country:

ある国における個人やグループが持っている政治的支配の総量

Cambridge Dictionary より

以上を踏まえて、シーパワーとランドパワーについて本書の記述を振り返る。

シーパワー

シーパワーについては『海洋国家』『海の大国』とも言われる。経済的繁栄を海に依存しており、大規模な商船隊やそれを保護するための強い海軍力を持っているのが特徴だ。具体例は日本とアメリカ、イギリスだ。

日本とイギリスは島国なのでわかるが、アメリカがシーパワーに分類されるのは疑問に思うかもしれない。その疑問については、アメリカの位置を世界地図で見てみると解決する。

アメリカが太平洋と大西洋に挟まれているのが分かるだろう。

Google Map から抜粋

太平洋は海洋面積の半分、大西洋は4分の1を占める2大海洋だ。アメリカは海洋面積のほとんどを占めるこの2つの海に直ぐアクセスできるという恵まれた位置にある。

アメリカ国内の説明をすると、太平洋側に面している地域は西海岸と呼ばれサンフランシスコやロサンゼルス、シアトルといった大都市が集中する。

大西洋側に面している地域は東海岸と呼ばれ世界最大の金融都市であるニューヨークや首都であるワシントンDC、学術の中心地であるボストン、建国の地であるフィラデルフィアを擁する。

一応アメリカの内陸部にもある程度人は住んでいる(ラスベガス・ダラス・アトランタ等)が、全体としてみれば沿岸部(特に東海岸)や五大湖周辺に人口が集中している。

アメリカ地域ランキング - 全米・人口ランキング(州別) より抜粋

色が赤いところに人口が集中している。

なのでアメリカは大陸国家というよりは海洋国家と言ったほうが腑に落ちる。

更にアメリカは世界2位の貿易大国だ。その貿易相手国は海の向こうにある東アジアやヨーロッパの比率が大きい。

(注意点だが、陸で繋がっているカナダやメキシコのシェア率も結構高い。ただ隣国だろうが海で繋がっている以上は船で運ぶことも出来るので、この数字をそのまま受け取ることはできない。)

Digima - アメリカ貿易の基礎知識 | 貿易相手国ランキング / 米大統領選・米中貿易摩擦・新型コロナが与える影響…ほか から抜粋

更にアメリカは世界最大の海軍力を有し、世界の海の秩序を今も守っている。以上のことから、アメリカがシーパワーであることがわかるだろう。

日本とイギリスについても、経済規模や海軍力はアメリカに劣るが貿易はほぼ全てが船によって賄われているという点ではれっきとしたシーパワーである。

ランドパワー

ランドパワーについては『大陸国家』『陸の大国』とも言われる。経済的繁栄を陸に依存しており、鉄道や道路を使った陸上輸送に優れ強い陸軍力を持っているのが特徴だ。具体例はロシアと中国だ。

Google Mapから抜粋

ロシアについては長大な海岸線(約37,000km)を有するが大部分は北極海に面し、ほとんど氷で埋まって船が通れない。その為、モノの輸送をトラックや鉄道(シベリア鉄道が有名)といった陸上輸送に頼らざるを得ない。そしてソ連が崩壊したとはいえ、ロシアは圧倒的な核戦力と陸軍力を持つ軍事大国でありランドパワーに分類されるのがわかる。

中国についても世界的に見れば長い海岸線(約14,500km)を有するがそれ以上に陸上の国境線が長い(約22,000km)ことが特徴だ。中国沿岸部の発展は凄まじいが、内陸部も成都・重慶・武漢・西安といった大都市群を抱える。内陸部の人口は中国全体の6割、経済規模は4割ということもありこれらの人口や経済を支えるには優れた陸上輸送力が必要だ。

更に20世紀の中国は隣国であるインドやソ連(ロシア)、ベトナム等と国境紛争を繰り返してきた。カザフスタンやタジキスタン、ベトナムやロシア・ラオスといった隣国と国境が画定したのはここ20年~30年の話だ。近年は国境係争に力を取られなくなり、また、経済発展に伴い(船を使った)貿易量が増えてきたこともあり中国の関心事は海(太平洋)を向くようになった。

逆にそれまでは陸を志向してきたということで中国の歴史もそれを証明している。中国がランドパワーといわれる所以がわかるだろう。

ランドパワーは海への出口を求める

1章のレビューでも言ったが、モノを運ぶ際に一番安いのが海上輸送であることを思い出していただきたい。

同じ製品やモノを作ろうと思った際、海上輸送に比べ陸上輸送だとコストがかかる。それは製品価格に転嫁され、価格競争力で劣ることを意味し経済的に不利になる。自国の製品が売れなくなるので工場移転や廃止が相次ぎ、失業率が増えて治安が悪化、安全保障上よろしくない結果を招くかもしれない。

食料やエネルギーを輸入する場合も影響は深刻だ。スーパーに並ぶ食料品やガソリン価格が上がったらどうだろうか。家計を直撃し経済的に困窮する人が増え、生活保護に頼らざるを得なくなる人も増えるかもしれない。政府への不満が増大し、支持率も悪化するだろう。政府や官僚にとってこの事態を避けたいと思うのは当然だ。

陸上輸送に頼るランドパワーの国々は海への出口を求めて拡張を始めるということが本書で書かれているが、理由としては上述した通りだ。ロシアが伝統的に南下政策を取るのも、不凍港を求めてのことだ。不凍港(ウラジオストク・ナホトカ等)を獲得するとモノを輸送するときに船が使える。船が使えるという事は経済的に有利に立てることになる。

また陸上輸送は国境という関門を通過する必要があり、有事の際は国境封鎖されることもありえるし、パイプラインを止められるかもしれない。降雪や洪水といった災害のリスクも存在する。

対して海には国境が無く、どこまでも平たんだ。場所によっては船を迂回させるというオプションも行使でき、それらリスクはある程度回避できる。

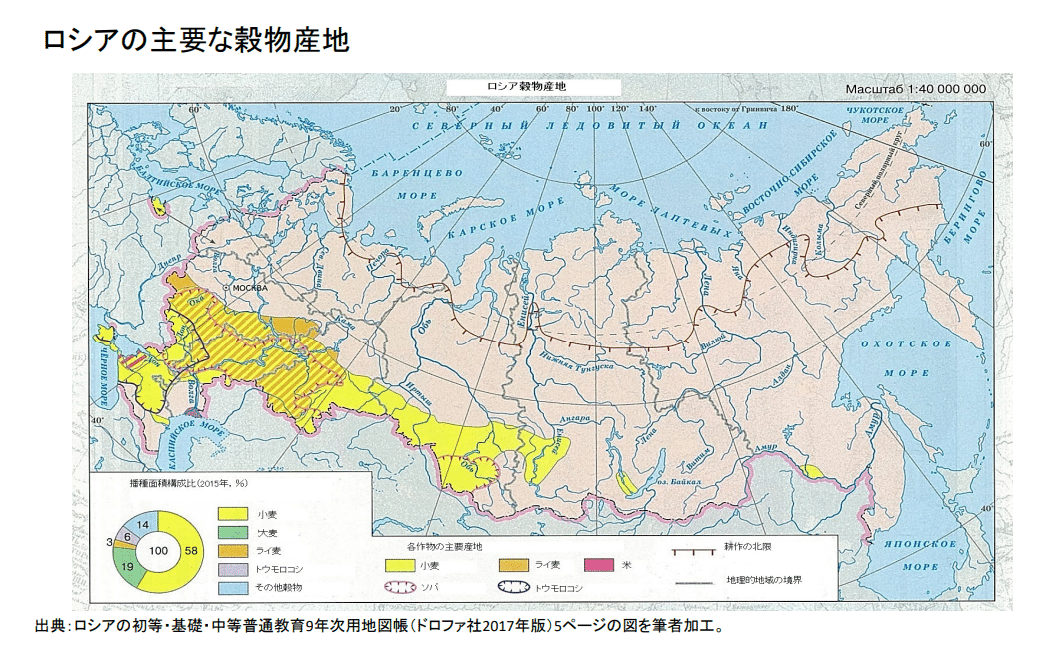

ランドパワーの代表であるロシアについては南下政策を取るもう一つの理由がある。北の方は気候上食料が取れないのだ。ロシアの食糧生産は南部国境付近の乾燥地帯(ユーラシア・ステップ)に依存しているのがその証拠だ。

農林水産政策研究所 - ロシアの農業・農政-世界最大の小麦輸出国となった背景より抜粋

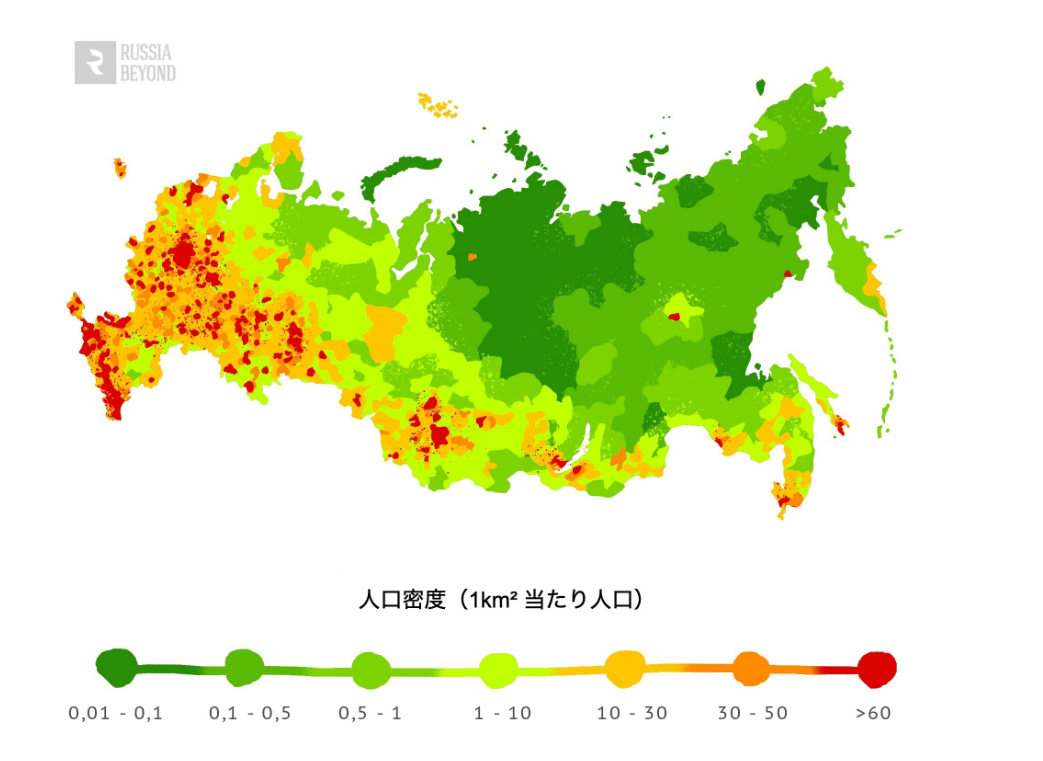

加えて、寒くなるほど暖房を取る為の燃料も多く必要になる。生活に必要な家電や車、機械も凍り付く。ロシアの大部分の面積は生活コストが高すぎて居住には適さないのだ。

その為、ロシアでは温暖な土地を求めて南下するというのも理由の一つになる。人口密度のメッシュ図がそれを裏付けてくれる。

Russia Beyond - ロシアの人口はなぜまばらなのか から抜粋

以上がランドパワーの国々の説明である。

ただシーパワーの国々にとってランドパワーが海に出てくるのは許容できない。ランドパワーの国々が船を使っての貿易を始めたらそれらの国々で生産される製品が安くなる。ということはシーパワーの国々の製品が売れなくなることを意味する。競争相手が増えては困るのだ。

そしてランドパワーの国々はこれら商船を保護しようと海軍を増強してくる。それはランドパワーがシーパワーの海洋覇権に挑戦することを意味する。

軍事的か経済的な挑戦かは分からないが、シーパワーがこれまで享受してきた繁栄を妨害されるかもしれないのだ。シーパワーの国々にとってこれは看過できない事態なので、歴史的にイギリスやアメリカといったシーパワーの面々はランドパワーであるロシアや中国を封じ込める政策をとってきた。

代表例が日露戦争だ。ロシアの南下を防ぎたいという日本とイギリスの利害が一致したので日英同盟を結び、結果的にロシアの南下を妨害できた。

何百年単位という時間軸で見た場合に歴史はランドパワーとシーパワーのぶつかり合いである、と本書では解説されているが実際その通りなのだ。

3章 -『安全保障イコール軍事』という誤解

安全保障という言葉の意味に答える

意外なことだが安全保障は英語で単に Security と訳される。この Security の意味について英英辞典で調べると以下の様に記されている。

原文:

protection of a person, building, organization, or country against threats such as crime or attacks by foreign countries:

邦訳:

犯罪や外国からの攻撃などの脅威から、個人、建物、組織、または国を保護すること。

Cambridge Dictionary より

少しわかりにくいので本書から引用する。

つまり、本来のSecurityの意味は「国の安全」だけに限りません。個人、職業、企業、団体、地域、自治体、すべての社会の構成要員に当てはまります。人が傷つけられたり殺されたりしない、家・財産が奪われたり破損したりしないことも指します。

つまり皆が安心して暮らせることを目指すのが安全保障政策である。この事を知らず、安全保障が軍事的なことであるとするのは間違いだ。

最近(2021年12月現在)になり、経済安全保障という単語をニュースで見かけることが増えてきた。安全保障という単語が元々外交や経済、軍事的な諸々の意味を含んだものであることを知らないと混乱するかもしれない。

Google Trends から抜粋。

自民党総裁選があった2021年9月からトレンドが伸びている。

4章 - ケーススタディ 尖閣問題

政府はリスクを過剰に見る癖がある

政府が発表する情報は何らかのバイアスがかかっている。具体的には、『嘘は言わないが本当のことも言わない。』ということが本章で紹介されている。

日本の海上保安庁や自衛隊に限らず政府機関(官僚機構)は自己保存本能が働くため、予算や組織縮小に抵抗するという世界共通の現象がある。(この自己保存本能については『官僚制の逆機能』で検索してもらいたい。)

そのため『こういうリスクがあるから俺たちはもっと予算が必要だ。』ということを国民や財務省にアピールする必要がある。海上保安庁や自衛隊にとって尖閣諸島は自分達の存在を知らしめるのに適した問題だということだ。

海上保安庁(国土交通省)や自衛隊(防衛省)も紛れもなく官僚機構だ。海上保安官や自衛官、官僚も我々と同じ人間であり聖人君主ではない。個々人で見れば尊敬すべき人もいるだろうが、官僚機構という巨大なシステムにおいて個人の意思は無力だ。官僚機構の総体的な動きとしては予算が減らされそうになれば抵抗し、逆に予算が増えそうなアピールポイントを必死で探す。ただ流石に嘘は言えないのでどうするか。

自分達に有利な情報は発表するが不利なことは隠すことだ。

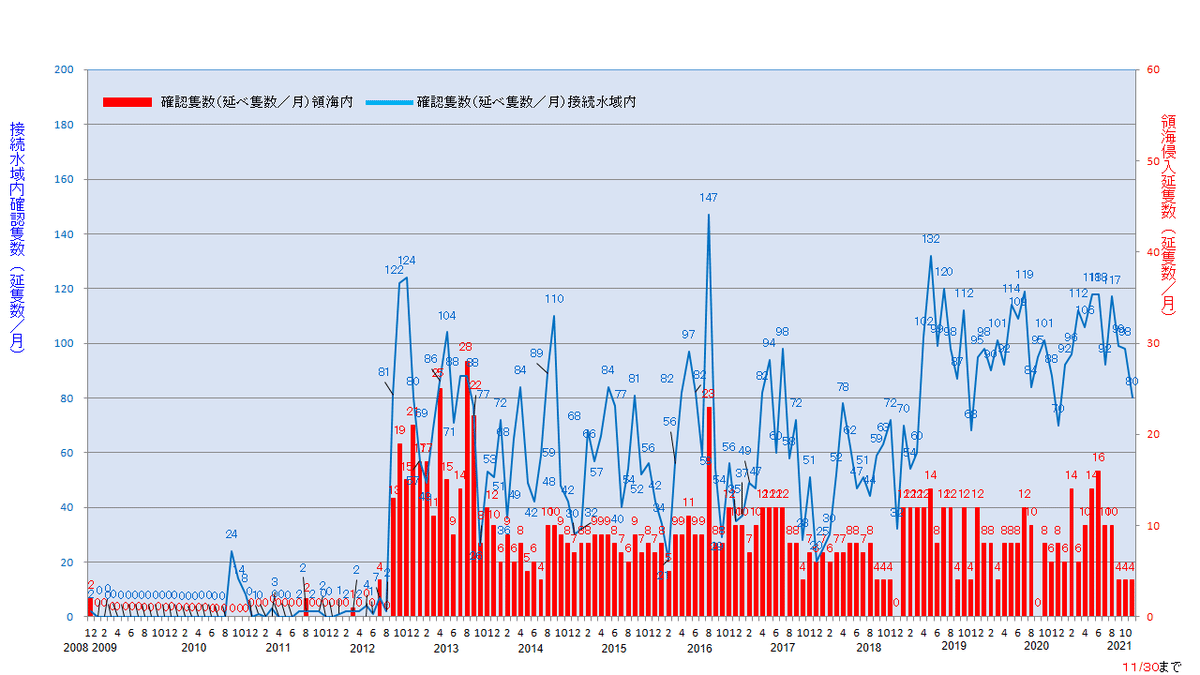

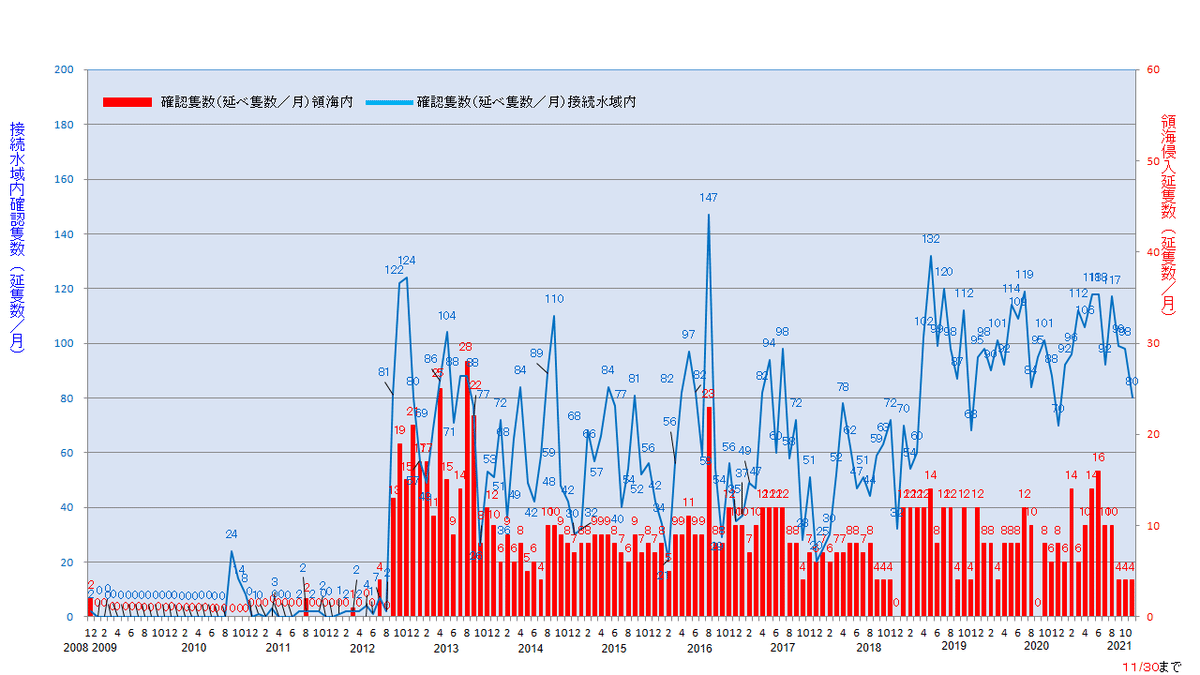

本書は例として日本の海上保安庁を挙げている。海上保安庁では尖閣諸島付近で確認された中国海警局の船舶数をグラフで教えてくれているのだが、ここには先ほど示したレトリックが含まれる。

海上保安庁 - 尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の動向と我が国の対処 より抜粋

まず上表の左縦軸にある『接続水域内確認隻数』について。接続水域は領海から更に12海里に設定される海域だが、ここは公海であるため航行の自由が保障されている。つまりどの国のどの様な船舶でも移動するのは自由なのだ。

これは海上保安庁自身が公表している。

海上保安庁 - 領海等に関する用語 より抜粋

しかも日中漁業協定というものが2000年に取り決められており、尖閣諸島の領海外である接続水域については中国漁船は自由に漁をしていい。加えて、この水域においては日中両国は自国の漁船のみを取り締まることが定められている。

尖閣諸島周辺の我が国EEZでは、日中漁業協定等に基づき中国漁船に対して我が国の漁業関係法令を適用しないこととなっています。

このため、尖閣諸島周辺海域では、領海内での中国漁船の操業は違法となりますが、そのすぐ外側で操業する中国漁船は、我が国漁業関係法令の規制の対象になりません。このことから、尖閣諸島周辺の我が国EEZにおいては、日常的に中国漁船が操業していますが、海上保安庁では、これら中国漁船が領海内で違法操業を行わないように、指導を実施しています。

海上保安庁 - 海上保安レポート2013年度版 より抜粋

なのでこのグラフの青線については特に意味が無い。接続水域に中国海警局がいるのは中国漁船を取り締まるために存在しているのだから当然だ。このグラフの青線についてはミスリードを誘う情報なので削除するべきだと私は考えている。

では右縦軸にある『領海侵入延隻数』についてはどうか。

再掲

海上保安庁 - 尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の動向と我が国の対処 より抜粋

これは一概には言い難い。日中漁業協定では尖閣諸島の領海については棚上げととなっており特に取り決めはされていない。接続水域と違って、領海は領土と同じく国の主権が及ぶ範囲であるのは間違いない。

ただ領海には無害通航権というものがあり、秩序を乱す行為や漁獲行為等をしないという決まりを守り、素通りするだけなら自由だ。

しかも海には陸と違って『ここからは領海(領土)だよ。』と示してくれる看板や有刺鉄線は無い。領海近くの接続水域にいた中国漁船が良い漁場を求めて誤って入ったり、海流や潮流に流されたりということも考えられる。

中国海警局は『そこは領海だから入るなよ!』と自国漁船を先回りしたり、追っかけようとすることも有り得る。そうしている内に中国海警の船も領海に入って、海保の船はそれをカウントしているのかもしれない。これについては、無害通航権を侵害していないので国際法上何ら問題ではない。

なので海保は領海に入った船数ではなく無害通航権を犯した船数を公表すべきである。しかも領海に『侵入』というネガティヴな言葉まで使っている。海上保安庁は無害通航権というのを知っているにも関わらずだ。

しかも領海に入った中国公船隻数は、月で大体数隻から多くて30隻程度だ。つまり多くても日に1隻、精々1週間に1~2隻程度である。尖閣は領土問題の係争地にも関わらず、中国はこれだけの船しか出していない。これは中国海警の職務怠慢なのか、それとも日本に配慮してくれているのか、そこまでの価値はないと思われているのか、その真意はわからない。

人の感性には個人差がありそれは尊重されるべきと私は考えている。数字の多寡によって『これは多いだろう』『いやいやそうでもない』と思うのは各人の自由だ。ただ、この実態を知った上で『尖閣が危ない!』と叫ぶのは私は恥ずかしくて出来ない。

このように政府機関が発表する情報にはバイアスがかかっているものとして検討しなければならない。政府が発表するからそれだけを信じれば大丈夫ということではない。

ではそこまでして、どうしてこういう事をするのか疑問に思うが、そのバックグラウンドについても本書は解説している。

海上保安庁は2013年まで予算を減らされ続けていた。これは当事者である海上保安庁や国土交通省の役人にとっては見過ごせない事実だっただろう。

ただ2012年9月11日に尖閣諸島が国有化された翌年度である2013年以降は予算が増額され続けている。

海上保安庁 - 海上保安庁予算の概要より筆者が作成

国の予算である一般会計歳出が同じ比率で増えているのならまだわかるが、少なくとも2009年から2019年の10年間について一般会計は100兆円前後とあまり変化していない。(2020年はコロナ対策で巨額の歳出があったので単純比較はできない。)

財務省 - 財政に関する資料 より抜粋

これは2012年9月の尖閣国有化以降に中国公船が尖閣諸島の領海や接続水域に入り込む件数が増えたためだ。つまり海上保安庁にとっては組織拡大のタネが突然降ってきたことになる。

一応言っておくが、海保自体の拡大については私は良いとも悪いとも思っていない。巡視船が足りないのであれば増やせば良いと思うし、本当に必要なものだったら用意すればいいのではと思う。ただこういう現実があることを理解してニュースを判断できる国民が何人いるだろうかと考えこんでしまう。

本来は政府情報を検証した上でマスメディアがこうした事を書くべきだ。ただ日本のマスメディアは政府発表の情報をそのまま記事にすることが多い。これは記者クラブに依存したマスメディア記事の特徴であることを著者は指摘する。

5章 - 普遍的な法則

『善悪』や『勝ち負け』といった二項対立に陥るなかれ

本章で目についた記述を引用する。

「好き嫌い」「善悪」「勝ち負け」などの価値判断は現実の理解を邪魔する敵である。

4章の例で言うと、日本(海保)は『善』や『好き』。中国(海警)は『悪』や『嫌い』であるという決めつけや先入観であろう。

国際関係には利害以上の判断軸は存在しない。政策には必ずベネフィットとロスがあり、政策担当者はそれを検討して実際の判断を下す。

ただ大衆は善悪や好き嫌いといった二項対立を好み、それがバイアスとなって現実理解の妨げとなっているといった事が記されている。

確かにこの二項対立には思い当たりが幾つもある。まず思いついたのが正義と悪の対立のストーリーだ。具体的にはヒーロー物語、戦隊モノ、水戸黄門、怪物対人間、少年雑誌とかの人気漫画であろうか。

ただこうした二項対立の作品は分かりやすいが故にヒット作となる。反対に、ストーリが難しくグレーゾーンを含む作品はあまり売れないのがトレンドだ。

これは、大衆がそれら作品に慣れすぎたということ、そのエンターテイメント的発想を現実の理解にまで持ち込んでいるという悪癖に繋がっている。

このバイアスを排除するには、こうした知性を学んで訓練を積むのが有効だ。例えば無害通航権や日中漁業協定というものを知っていれば『尖閣が危ない!』という記事や自称知識人、陰謀論に囚われなくて済むのだ。こうして記事を書くのも知性や判断という力を養う訓練になっているだろう。

ただし大部分の大衆はそれを放棄している。新宿の紀●●屋書店に行く度に、有名Youtuber監修の教育本とか自己啓発本とかビジネス書、果てには陰謀論を含む本がポップで飾り付けられ大量に平積みされている。

昔は私もこういう本を読んでいたのでわかるが、とにかく分かりやすくて読んでいて気持ちが良い。分かりやすすぎて浅薄といえるかもしれない。読む人にとって心地の良い事が書かれている事が多い。

これら本には共通点がある。『楽をしてお金を稼ぎたい』『楽をして知識を身につけたい』『楽をして教養を身につけたい』という読む人の横着につけこんでいる。努力はしたくないが得るものは得たいという発想だ。

誤解して頂きたくないが、人間誰しも楽をしたいと思っている。私も例外に漏れない。その心は当然だ。ただ、その度合いが行き過ぎているということだ。

『この自己啓発本さえ読めば人生は変われる。』とか『このビジネス書さえ読めば収入が上がるのではないか。』とか『この教養本を読むことで友達や同僚にマウントを取れるかも。』といった怠惰で無知で強欲なところにつけ込まれている。

陰謀論については『この事実を知っている私は周りと違う。周りは何てバカなんだろう。』という優越感や差別心をもたらしてくれる。

これらは大衆に心地よい世界観を提供してくれる。それが故に人気が出て、書店もそういう本を宣伝するようになる。宣伝する以上は大衆の目に留まり、更にそういう本が売れるという循環に入る。

世の中には普遍的な法則があるにも関わらず、こうした大衆の価値観や発想がそれらの理解を邪魔している。このバイアスから逃れるには地道に本を探して読み込み、自分なりに考えて咀嚼しなければならない。

補章 - アフガン撤退と米中関係

2021年8月、アフガニスタンから米軍が完全に撤退した。20年に渡ったアフガニスタン戦争で、アメリカはタリバン政権を打ち倒す事ができず目的達成に失敗した。それはアメリカの敗北を意味している。

2001年から20年に及ぶ戦争で巨額の戦費が費やされ、軍人・民間軍事会社・民間人含め90万人以上が亡くなった。

朝日新聞 - 対テロ戦争費用は20年間で880兆円 死者90万人、米大学が報告

このアフガン戦争における20年。そして、アフガニスタンをめぐる50年・200年という長い時間軸(ビッグピクチャー)でアフガニスタンを見た時の情勢を著者が解説している。

他にも中国の台頭や一帯一路構想、アメリカの衰退について述べられているが補章ということもあり文字数は少なめだ。補章は新版の目玉ということもあり、ここでレビューを詳細に書くのは辞めておくことにする。

あとがき

軽くまとめようと思っていたが重量級の記事になってしまったのは失敗だった。しかも書評というよりは学生が出すレポートに近くなってしまった。ただ、それほど書評を書いていて面白い本と実感することができたともいえる。

最初にも述べたが、上記レビューは本書エッセンスの一部を紹介しているだけであり大部分の内容には触れられていない。レビューを見て本書に興味を持った人は是非とも手に取ってほしい。レビューを書いた私も自信を持って本書をお勧めする。

本書の注文は悠人書院のホームページから可能なので検討いただければと思う。

また著者である烏賀陽弘道氏が本書について解説するZOOM講演会というものがあり、私もそこに参加している。(やり取りは Facebook でしているがプライベートグループになっており、一応URL等は伏せておく。)

著者である烏賀陽弘道氏はコロンビア大学 国際公共政策大学院(SIPA)という国際公共政策分野では世界最高峰の大学院の修了者だ。同大学院では国家元首や国会議員、高位軍人、ジャーナリストなど名だたる面々を排出する世界でも有数の大学であり知識や経験は折り紙つきだ。

その大学出身である著者が直接、1回4時間(大体伸びる)で本書を1章ごとにZOOMで解説してくれるという機会を設けてくれた。

このZOOM講座は合計6回(本書が5章構成なので5回+ディスカッション1回)で講座1回5,000円という設定だ。計6回に参加すると30,000円になるので高いと思われるかもしれない。

ただ同校の出身者には、ニューヨーク市長やアメリカ国務長官といった政府高官をはじめ、日本では佐藤ゆかり・御法川信英・足立康史といった有名な国会議員が並ぶ。

こうした面々を公演に呼ぼうとしたら幾らかかるかご存じだろうか。4時間拘束だとどんなに少なく見積もっても数十万以上、有名な人だと数百万は必要だ。どんなにお金を積んでも公演には出られないという人物も存在する。

しかも公演では向こうが一方的に喋ることになるが、この講座では精々参加者が数十人なので気軽に質問できる時間もある。著者も丁寧に答えてくれる。

こうした事情を考えると、1回4時間5,000円という数字が持つ意味が変わってくるはずだ。もちろん、金額の多い少ないを感じるのは個人の自由だ。しかも6回全てに参加する必要もない。

ただ是非ともこの講座に参加したいという方は、本書購入の上、著者のTwitterやFacebookをフォローしてもらいたい。次の開催受付は未だであるが、いずれ告知があるはずだ。

いいなと思ったら応援しよう!