ほどく、ドヤ度を高める

【要点】

「複数の可能性を残すために、手牌をほどきたい気分の時はほどこう」

「ドヤ度を高める選択を追求しよう」

※この文章は「ちゅんま」(中国麻雀、国際公式ルール)という麻雀ルールに関する物です。

-------------------------

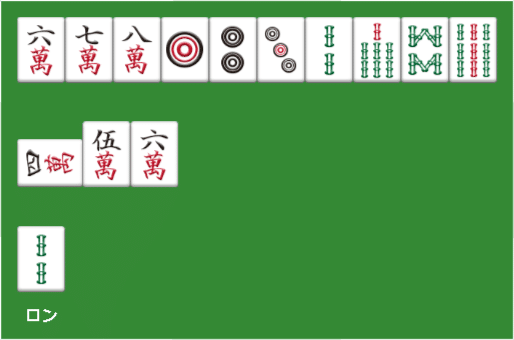

「ほどきたい」という衝動に駆られる時がある。たとえばこんな形。

三色三歩高(6)のイーシャンテンである。1pツモ切りが正解だろう。

でも、この手は6pがないとアガれない。正確に言うと、ドウカーイには6pが必要である。

※いきなりスラングで申し訳ないが、「ドウカーイ」は「ツモ・ロンアガリともにOK」という意味である。「都可以」と書く。

こういう時「もっと手牌をほどきたい」と感じる。では何を切るかというと、23sである。23sのターツは、想定される役の構成メンツの中で、もっとも不要である。

ちなみに2sと3sを比べると、2sを先に切るのが正しいはずだが、私は3sを切る。

-------------------------

3sを切ると、こうなる。

ここから想定される役と、そのために必要な牌の枚数&種類を挙げる。役の後ろの()は、その役の点数。特に注釈がない限り、そのように記述する。

【ドウカーイ】

A.三色三歩高(6) 1枚 6p

B.花竜(8) 2枚 4w・3p

C.三色三同順(8) 2枚 9w・9p

【リャンメン待ち・メンゼンツモ限定】

D.不求人(4)平和(2)喜相逢(1)+何か

ピンズは69pどちらでも可。678pで678wと喜相逢(1)、789pで789sと喜相逢(1)。

E.不求人(4)平和(2)喜相逢(1)+何か

3wで連六(1)、9wで三色三同順(8)。6wはツモでもアガリ点(最低8点)不足のためアガれない。

上に挙げた5種類のアガリ形の全てに、23sは含まれていない。D.に向かう時だけは、一般的な牌効率に従って23sを残すのがよいが、そもそもツモ限定でアガリを考えないほうがいい。

A.とC.でも、23sでシュンツを作ることに問題はないが、C.については、ほとんどの場合で23sを切ることになるので、先に切ったと思えば同じことである。

つまるところ「三色三歩高(6)のために、通常の牌効率にしたがって1pを切る」「花竜(8)の可能性を追求するために、1枚の1pを残し、不要と思われる23sの2枚を切る」の2択になる。

-------------------------

ではこの選択はどのように判断するのか。基準は2つある。「気分」及び「ドヤ度(自己満足度)」である。

上記の手牌、6pさえ手に入れば、何も迷うことがない。しかし6pより先に4wと1pが手に入るのも、麻雀ではよくあることだ。私はこういう時、相手の手牌も山の残り枚数も読まない。私のレベルでは意味がないからだ。その時の気分に任せる。ちなみに「何となく」としか言えない選択に対して理屈をこねまわしていると、ツモの神様に嫌われる。(私はツモツモ教信者である)

もう1つ尺度を挙げるなら「ドヤ度(自己満足度)」である。ちゅんまにおいて、自己満足は大事な要素だ。「ドヤ度」というのは、2週間くらい前に人から聞いた言葉で、いい感じだと思ったので採用してみた。

最初の手牌が、

のアガリ(+54点)になっても、自己満足度は低い。10人いたら9人がこの手順を踏むはずで、当然のことを当然に進めただけである。相手がアガっても、「ふーん、配牌よかったんだね。」という感想になる。

しかしこれが

のアガリ (+35点) になれば、ドヤ度は高い。「この手順を踏めるのは俺くらいだよな、デュフフフ」と心の中でしばらく笑っているだろう。

ドヤ度については別の場所で詳しく述べるが、3メンツで構成するシュンツ役の可能性を、4メンツを全てを使い、構想した上でアガるのは、ドヤ度が高いと言うべきだ。

-------------------------

ここまで書いてみて、自分がアホだと思われるのではなかろうか、と心配になった。理屈をこねまわそう(ツモ神様すみません)。

一般的な判断基準は「巡目」だと思われる。「巡目」とは、最小の勝負単位(日本麻雀では「局」、ちゅんまでは「盤」と呼ぶ)の配牌が終わり、最初のツモ牌・切り牌をする人である「東家(庄家)」が、他の3人のツモ牌・切り牌を経て、次にツモる直前までの期間を表す用語である。東家が5回ツモ牌した時に始まるのは「5巡目」と呼ぶ。ちゅんまでは、一切チーポンカンがなければ21巡目(花牌除く)まである。

配牌としてみた時、

は、かなり良い形だ。上に書いたような複数の6点・8点役の可能性が見える。オヤジギャグで言うところの「ツモの流れに身を任せ」(テレサ・テン)である。

一方これが17巡目である場合、テンパイまでの必要枚数を増やす行為(「シャンテン落とし」と呼ばれる)をしている暇はない。素直に1pを切るべきだろう。

「麻将世界」というネット麻雀の統計によれば、アガリの平均巡目は13~14巡目の間である。恐らくその辺りが、判断の境目になるだろう。

【まとめ】

「複数の可能性を残すために、手牌をほどきたい気分の時はほどこう」

「ドヤ度を高める選択を追求しよう」

どちらも「ちゅんま」の大切なエッセンスだ。

ということで、次回は「ドヤ度」について書こうと思う。

-------------------------

【追記】

ヒロタシさんからツイッターでコメントをもらった。1pツモ切りが断然良いよね、という説明であり、グウの音も出ない。

1pツモ切ると、

— ヒロタシ (@hirotashi) January 15, 2020

・ツモ1s打8mで、6pツモロン・9pツモで上がれるテンパイになる。

・6pツモチーで14sのツモロンテンパイになる。

・ツモ9p打8mで、6p6sの食い替えを待ちながら、ツモ1sで上がれる仮テンパイになる。

あたりはどうなんでしょうか。

もちろん構いません。

— ヒロタシ (@hirotashi) January 15, 2020

自分も書いてるうちに記憶が蘇って来たんですが、567m78p789sのような三面子役テンパイは成立で6点、しなくても1点なので、門前平和三色三歩高のテンパイは高めツモ12点、安めツモ7点です。つまりあと1点あればどちらもツモれる。その1点が賄えるツモ1sの価値は高いな、と。

そして三面子役に対する4つ目のメンツを作るターツを「遊びターツ」なんて呼んでいたような。

— ヒロタシ (@hirotashi) January 15, 2020

窮屈な待ちになりやすいちゅんまにおいて、どちらでも上がれる純粋なリャンメン待ちに6pチーで取れるなら、取るべきではないでしょうか。

ヒロタシさんは論理的思考力に優れたゲーム愛好家で、「千式麻雀」というルールの考案者である。千式麻雀は改変されながら、フリー麻雀のルールに採用されたり、RMUという麻雀プロ団体の決勝ルールの元になったりしている。とても凄い人なのだ。そして私のマブダチでもある。

上のコメントの中では、特に真ん中が素晴らしい。三色三歩高(6)の3メンツの内、真ん中のランクのターツ(この場合は 78p)がリャンメン待ちになった場合、必ず喜相逢(1)か三色三歩高(6)のどちらかが成立する。

これに不求人(4)と平和(2)が加わると、最低でも7点となり、アガリに必要な8点まで1点足りないだけとなる。それを前提にすれば、老少副(1) 123s789s の元となる 23sのターツを捨てるのは悪手である。異様に分かりやすい。

このように、ちゅんまにおける正着は、論理的に説明がつく場合が多い。理由としては、

・日本麻雀と違ってリーチ・裏ドラがないため、点数の計算不能な

要素がない。

・最低アガリ点が高めに設定されているため、手なりの技術ではなく

役作りの技術が重視され、アガリの成否そのものに焦点を当てた

議論になりやすい。

といった特徴が関係している。

それに飽き足らない人は、私を見習って気分任せに打ってみるのもいい。

ちなみにこの文章の元になった牌姿は私の実戦譜から採ったものだが、私は7巡目に来た1pをツモ切って、最終的には三色三歩高(6)でアガった。

ドヤ度0のアガリであった。