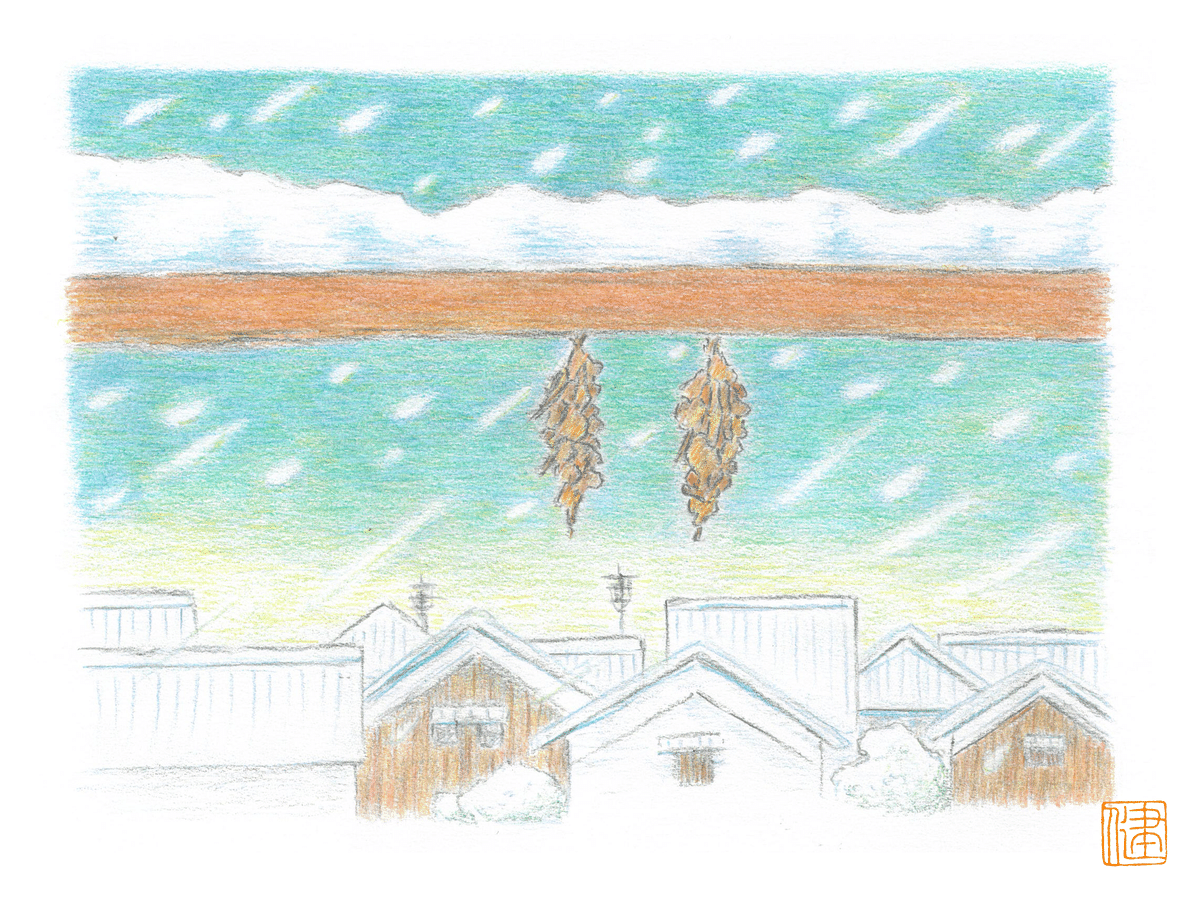

ミノムシと雪の降る町

寒い一日です。

「先週まで勢力を張っていた寒気が緩み、今週は三月下旬を思わせる陽気が訪れるでしょう」

確かテレビの天気予報はそう言っていましたが、思いのほか冬将軍のほうが粘り強かったようです。

どんよりとした雲空の下、宇治の町にも北風がぴいぷうと吹き、小雪が舞っています。

ところで、少し前まで冬になれば、どこにでもぶら下がっていたのがミノムシ。

我が家の庭でも、あちこちでぶらんぶらんしていたものですが、最近はとんと姿をみかけなくなりました。

「どこに行ってしまったのだろう?」

疑問に思って調べてみると、なんでも近年は天敵となる外来種の寄生バエが増えたことによって、どんどん数を減らしているのだとか。

子供の頃は、けっこうミノムシが好きでした。

寒い風にも耐えて、木の枝や、軒下の梁にぶら下がっている姿がいじらしくもありました。

「京都風音ピアノ 100年の物語」より

科学雑誌に書いてあったとおり、ミノの中のイモムシを出して、代わりにカラフルな毛糸や色紙などを与えてみると、ほんとうにカラフルなミノムシがいっぱい誕生したこともありました。

しかし、ミノムシが羽化して成虫になった姿は見た記憶はありません。

そこで、ミノムシの親がどんな姿をしているのか、WEBで確認したところ、実にミノムシっぽい茶いろい地味な蛾の画像が見つかりました。

「あ、これか」

なんとなく、この蛾なら昔から割と目にしていたような気がします。

それがミノムシの親とは気づかなかっただけです。

ミノムシのなかでよく見られるのは4種で、それぞれオオミノガ、チャミノガ、クロツヤミノガ、ニトベミノガと名付けられています。

羽のついた成虫になるのは実はオスだけで、メスは一生をミノの中でイモムシのような姿のまま過ごすそうです。

じっと待っているメスのところへ、オスが通っていって交尾をして子孫を増やすらしい。

まるで平安貴族のような生態ですが、……ということは、羽のないメスは離れた場所への移動が簡単にできないわけですね。

もし、メスが暮らしている場所が無くなってしまうと、そこにいたミノムシの系譜は絶たれてしまいます。

場所が無くならなくても、寄生バエがやってきてメスを殺してしまうと、そこのミノムシはいなくなってしまいます。

うちの庭のミノムシもそうやっていなくなってしまったのかもしれません。

環境の変化、外来種の侵入、いろんな要因が重なってミノムシは減っているようです。

以前、スズメが数を減らしていることを書いたことがあります。

トノサマガエルをはじめとしてカエルたちもどんどんいなくなっているらしい。

当たり前のようにいた日本の里山の生き物たちが姿を消している現状に寂しさを感じると同時に、このまま進んでいった先に何が起こるのか。そこはかとない不安を禁じ得ません。

さて、今回の絵(色鉛筆画)は、2020年に「京都風音ピアノ 100年の物語」の挿絵に使った一枚です。

雪が降る町と、校舎の窓の桟にぶら下がった二つのミノムシを描きました。

この絵を描いた頃までは、ミノムシも当たり前にいたのですがね⋯⋯。