「メンデルスゾーンの手紙と回想」を翻訳してみる! 28

第4章-4.フランクフルト、1836年:喝采

ロッシーニがフランクフルトの楽壇に与えた感動は、本当に圧倒的だった。

彼の到着から二日後、私は彼と一緒に重要な音楽家全てを尋ね回るため、ドライブしなくてはならなかった。そして彼らの多くは、案内人としてそのまま私達に同行した。

何人かは彼の登場による畏敬と驚きで、気絶してしまいそうだったくらいだ。

私の母はこれらの紳士全てと、たまたまフランクフルトに滞在していた外国のアーティストを一人二人招き、ロッシーニを囲む夜会を開いた。

そして皆がそれぞれに、偉大で不摂生なイタリア人作曲家の前でなんとかして輝きを見せようとしている様子は、まるで漫画みたいだった。

カペルマイスターのグーアは自作のソナタを演奏した。フェルディナント・リースはロンドンで最初にセンセーションを巻き起こした練習曲を、アロイス・シュミットはロンド、あと誰かがノクターンを演奏していた。

メンデルスゾーンは全てを非常に面白がっていた。

ロッシーニはその夜、私の覚えている中で一番堅苦しかった。とても上品で、とても親しげ、そして多くを褒めまくった。実を言うと、ちょっと褒めすぎだった。

だが翌日には、彼のお茶目なユーモアがにじみ出てきた。

「マインルスト(マインの喜び)」で彼に敬意を表して壮大な晩餐会が開かれた。メンデルスゾーン以下あらゆる分野の著名人が集結した。

ディナーが終わると、その日の主役はおもむろに歩き始めて庭に降り、いつものように話し出した。そのうちその場所は偉人に会いに来た人でごった返し、押されたり潰されたり一目だけでも見れないかときょろきょろする者が出る始末。だが彼はずっと、何も気付いていないフリをしていた。

私はあれ以来、作曲家が屋外であのように人々の喝采を浴びているのを見たことは一度もない。こんな光景を見られるのは、あとは彼の葬列が墓地に向かう時くらいだろう!

解説という名の蛇足(読まなくていいやつ)

前回の記事から引き続き、1836年、フランクフルトにロッシーニが来たよ! の回だ。今回は短めなのでサクサクいこう。

(毎回6000字を超えるのでもっとコンパクトにしたい筆者)

冒頭からあまりのアイドルっぷりに圧倒される。田舎にアイドルやタレントがやって来てお宅訪問したりする系のTV番組を思い出した。

わいわいと人が集まり、ぞろぞろと付いていき一行の人数が雪だるま式に増えていく、あれだ。訪ねたお宅の奥さんがそのアイドルのファンだったりすると、ちょっと心配になるくらい衝撃を受けてたりする。

ロッシーニの来訪に気絶しそうなほど感激したフランクフルトの音楽関係者、いったい誰だったのかな。気になる。

パリでも人気のサロニエール(サロンの女主人)だったヒラー母、フランクフルトでもその手腕は衰えない。瞬く間にメンバーを集め、ロッシーニを囲む会を開催した。

そしてその場で、なんとか巨匠にいいところを見せたい!とわちゃわちゃする大人物たちを、やはり斜に構えた感じで見守るメンデルスゾーン(と、多分ヒラーも)。

漫画みたいだった、という表現は、つまり滑稽だった、おかしかった、ウケる、ワロタ、そんな感じだろう。決して皮肉だけでなく親しみもあったと思うが。

ヒラーはロッシーニを尊敬していたはずだが、「偉大で不摂生なイタリア人作曲家」なんて言ってしまうあたり、親しみをこめた悪口は当時のトレンドだったとさえ思える。

ロッシーニの前でいいところを見せようとわちゃわちゃする大人物たち役に抜擢されたのは、当時フランクフルトのカペルマイスターの職にあったカール・グーア、同じくフランクフルトの楽壇で活躍していたフェルディナント・リース、そして久々の登場、ヒラーの師匠でメンデルスゾーンとヒラーを引き合わせたアロイス・シュミットだ。

★カール・グーア(Carl Guhr,1787-1848)

ドイツの作曲家、ヴァイオリン演奏家、ピアニスト、音楽監督、記譜家。

シュナーベル、ベルナー、アッベ・フォーグラーらに師事。ウェーバーやマイアベーアとは同門。

ヴュルツブルクで室内楽団のヴァイオリン奏者、ヴィースバーデン劇場の音楽監督、カッセルのカペルマイスターなどを歴任し、1821年からフランクフルトで職に就き、1827年から亡くなるまで市のカペルマイスターを務めた。

楽譜を残したがらないパガニーニの曲を耳コピで採譜し後世に遺した「パガニーニのヴァイオリン演奏技術について」は代表著作。

さすがのロッシーニも、ここまでの大歓迎を受けるとちょっと堅苦しくもなるようだ。わちゃわちゃする大人物たちを褒めて褒めて褒め続けた。ヒラーが「褒めすぎ」と思うほどに。

そんなところも漫画みたいでコミカルだったのだろう。楽しそう。

だが堅苦しいのはこの時までで、翌日の晩餐会ではもうユーモラスな面を見せてくれたそうだ。

「マインルスト」を調べるのに少し時間がかかった。文章から受けた印象としては、以前の記事で出てきたデュッセルドルフのベッカーズガーデンのような、ホール付きのレストランかな? と思ったのだが、なかなか情報が出てこない。

ドイツ語まで検索範囲を広げて、ようやくつきとめた。やっぱりホール付きのレストラン(居酒屋)だった。

マイン川の景観が楽しめるテラス席が売りのガーデンレストランだったようだ。ビアガーデンみたいな感じかなあ。

○マインルスト(Mainlust)

ウンターマインカイにあったガーデンレストラン。店名の意味は「マインの喜び」。1832年のオープン以来、地元の市民にも観光客にも親しまれた。

17世紀からフランクフルトで繁栄している富豪のグァイタ家から、ヨハン・ゲオルク・リートが古い庭付きのカントリーハウスを購入。増改築・拡張して、レストランとして開業した。

マイン川沿いに位置し、景観は抜群。並木道、アーケード、パビリオン、ガーデン、大ホールを備え、コンサートなども多く開催。このホールで初演が行われた曲もある。

広いガーデン席が売りで、夜にはイルミネーションで客を楽しませた。

ロンドンのヴォクソール・ガーデンにちなみ「ヴォクソール」と呼ばれ親しまれた。

1859年に閉店。

この本を拾い読みした情報です。30頁前後にマインルストについての記述があるので、ドイツ語が読める方はぜひ。そして筆者に教えてください!

画像:Wikimedia Commons

こちらは1840年、マインルストのガーデン側の図。

この手前のガーデンに降りて、ロッシーニが演説ぶちかましたわけだ。確かにとても広いので、いくらでも客が詰め掛けられそう。

画像:Wikimedia Commons

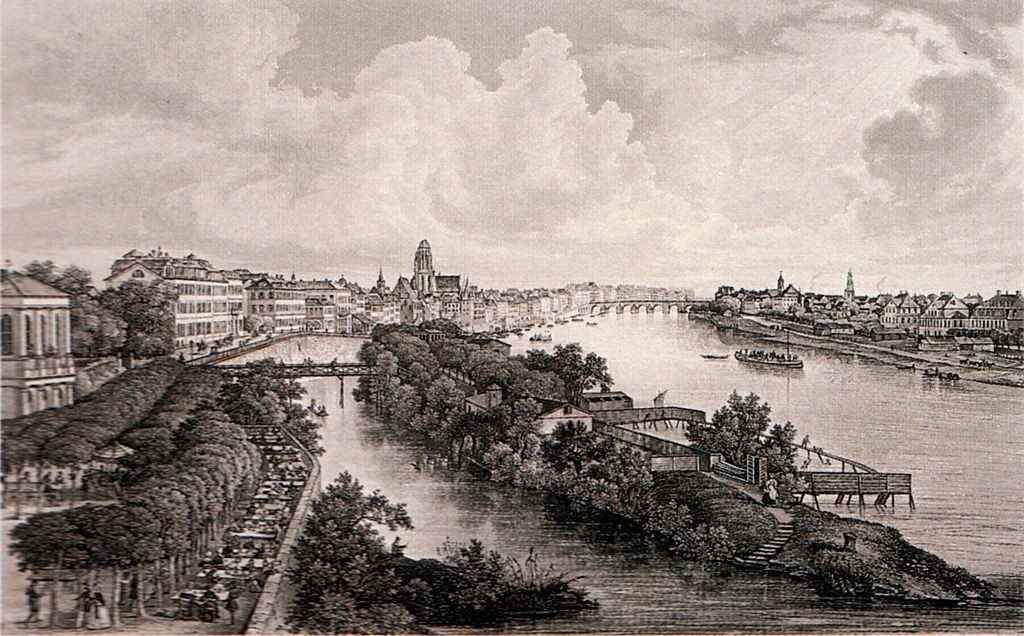

こちらは1858年、マイン川側からの図。左側にあるのがマインルストだ。川が見えるように、ずらーっとテーブル席が並んでいるのが分かる。

画像:Wikimedia Commons

ちなみにこちらはまだ増改築前、1770年頃のマインルスト近辺だ。

1858年の絵画と比べると、変わらず教会の頭が見えるので、変化が楽しい。堤防もまだ見当たらない。冬季の増水は大丈夫だったのか?

画像:Wikimedia Commons

1900年の写真。

1858年の絵画にある、川の中州部分との間(「クライネン・マイン(リトルマイン)」と呼ばれていた)が埋め立てられ、鉄道が敷かれているのが分かる。この鉄道は1859年に敷かれたらしい。……マインルスト閉店と同じ年だ。

リトルマインを眺めながらご飯食べられるのが売りだったのに、埋め立てられて真横を列車が通るんじゃ、景観も何もない。もしかしたらこれが閉店の理由だったんだろうか。

マインルストは閉店後は病院として使われ、1873年に取り壊された。

現在のこのあたり一帯は「Nizza(ニッツァ/ドイツ語で「ナイス」という意味)」と呼ばれ、遊歩道や公園、船ホテル(繋留した船の中に泊まれるホテル)などがあるようだ。今も昔も、景色は様変わりしても、ここからのマインの景観は愛されているのだなあ。

マインルストがあった辺りから内陸の方へ向かう道に、「マインルスト通り」という通りが現在もある。

ガーデンレストラン・マインルストは夏季は非常に人気のある場所だったらしいが、冬季はマイン川の増水や寒さもあって、めっきり客が減るらしい。ロッシーニの晩餐会はきっと、マインルスト側としても嬉しい団体客だっただろう。

室内の客だけでなく、庭にいる客にも自分の姿が見えるように、わざわざ庭に降りてきてくれるロッシーニ。

その目の前で人々がごった返していても、何も気づいていないふりをしたとのこと。そうなると分かっていてやったなら、なるほど「お茶目なユーモア」かもしれない。

だが、ヒラーが書いたこのエピソードの結びの方がよほど「お茶目な(ブラック)ユーモア」な気がする。

音楽家が喝采を浴びるのは、だいたいは劇場やホールなどの屋内でのこと。庭に出てスピーチをしたロッシーニのように、屋外であれほどの喝采を浴びる音楽家など、それまでもそれからもお目にかからなかった、とヒラーは書いている。

次にこんな光景が見られるのは、ロッシーニが亡くなってその棺が教会から墓地へ向かう葬列の時だろう、なんて、縁起でもないブラックジョークだ。

ロッシーニは1868年にパリで亡くなり、サン・トリニテ教会での葬儀の後、遺体は馬車でペール・ラシェーズ墓地に運ばれ埋葬された(その後、1887年にイタリア・フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂に改葬される)。

サン・トリニテ教会は、翌1869年にベルリオーズの葬儀も執り行った場所だ。自主制作した音楽家乙女ゲームのセルフ聖地巡礼旅の時に撮った写真があった。

画像:Gallica(P344)

こちらは1868年11月28日付のフランスの新聞「絵入りルモンド」に掲載された、ロッシーニの葬儀の様子。すごい! 人、人、人!

サン・トリニテ教会のファサードからショセ=ダンタン通りを臨む構図だ。

上の画像と似た構図を現代のパリのストリートビューでできるかぎり再現してみた。真ん中はショセ=ダンタン通り。

パリの物件が調べられるこちらのサイト(フランス語)によると、この右側の建物は1880年に建てられたそうなので、新聞の挿絵に載っている建物とは違うようだ。よく似ているけれど。真ん中や左の建物は竣工年はこのサイトでは分からなかった。

ロッシーニの葬儀の弔問客は、当時の新聞報道ではなんと4000人! さすがに喝采はなかっただろうが、それだけ人数がいればすすり泣く声だけでも相当の大きさだったかもしれない。

マインルストでの喝采とどちらが大きかったか、それは今となっては分からないが。

次回予告のようなもの

今回は訳文がずいぶん短くなってしまったのだが、その理由は、ここしかキリのいい場所がなかったからだ。

次回からのメンデルスゾーンは、これまでのとんがった青年っぽさとか若き巨匠らしさとか全部放り捨てて、なんと、恋する青年になる(!)。

後の妻となるセシルさんとの出会いと、わりと当初からメロメロなメンデルスゾーンをたっぷりご堪能いただきたい(笑)。

次回、第4章-5.愛の中で――ジャンルノー一家 の巻。

来週もまた読んでくださいね!

いいなと思ったら応援しよう!