「メンデルスゾーンの手紙と回想」を翻訳してみる! 10

第2章-3.パリ、1831~32年:メンデルスゾーン、太鼓をたたく

アブネックと彼が率いる「コンサート協会」によって、メンデルスゾーンはパリの民衆に知らしめられた。

彼はベートーヴェンの協奏曲ト長調を演奏した。この成功についてはすでに出版されている書簡にも書かれている(※1)。序曲「夏の夜の夢」も演奏され、大喝采。

私は、その最初のリハーサルに立ち会った。第2オーボエがいなかったが、これは確かなんとかなった。しかし、さあ始めようという時に、小太鼓奏者の席も空席だと気付いたのだ。

すかさずメンデルスゾーンがオーケストラに飛び込んでドラムスティックをひっつかみ、古参近衛隊の鼓笛手顔負けのドラムロールをして見せたのは、皆のいい気晴らしになった。

この演奏のあいだ、彼は他のアマチュア音楽家2人と共に正面桟敷のボックス席に座っていた。

妖精たちがまた戻ってきた場面の最後のフォルテがまだ鳴っているのに、この紳士たちの一人は片割れに「いや素晴らしい、素晴らしい、さて休憩だな」と言い、『休憩です』というアナウンスも聞かずに連れだって席を立ち出て行った。

まさかすぐ隣にその曲を作った作曲家が座っていようとは、思ってもいなかったのだろう。

メンデルスゾーンとその素晴らしいオーケストラの関係が終わってしまったことは、とても不愉快な出来事であり、彼をひどく傷つけた。

交響曲「宗教改革」の演奏が企画され、リハーサルが行われた。

私は聞きにいけなかったが、我らが若き友人たちはただ、この作品は楽団の好みではなかった、としか説明しない。何にせよ、この曲が演奏されることはなかった。

キュヴィヨンの言うことには、「頭でっかちで、フガートが多すぎるし、旋律が少なすぎる」云々。

作曲者自身も、ある程度その意見を受け入れていたのだろう、彼の生前にこの交響曲が出版されることはなかった(※2)。

だが、当時の彼はその作品をとても愛していたので、黙殺という静かな手口は、彼を確実に苦しめていた。

私はそれについて口にすることはなかったし、彼もそれについて決して語らなかった。

※注1 パリから母宛て、1832年3月15日及び31日付。

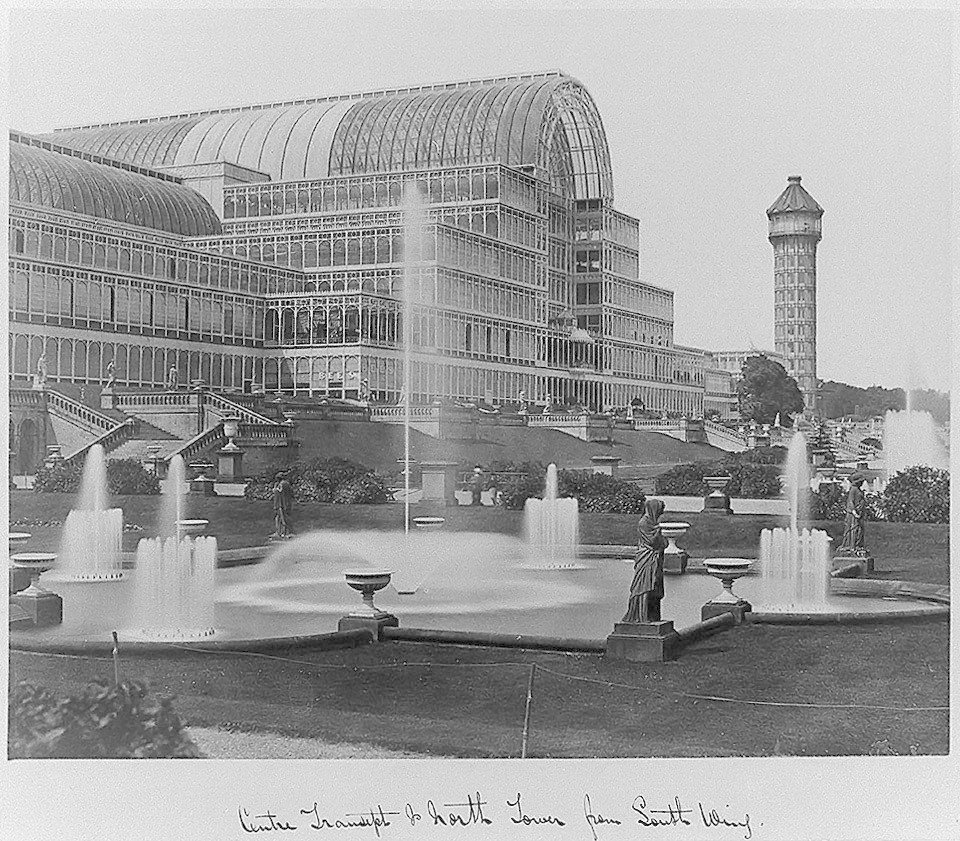

※注2 1868年までは自筆譜の形で遺されており、同年11月30日にマンス氏の指揮の下、イングランドの水晶宮で初演された。

以下、解説という名の蛇足(読まなくていいやつ)

このシリーズも、はや10回目となった! うれしい!

読んでくださるみなさん、ハートを下さるみなさんに、いつもやる気をいただいている。ありがとうございます!

さて、本編は筆者の好きなエピソード「メンデルスゾーン、太鼓をたたく」の巻。ちょっと悲しい話に続いてしまう部分でもあるのだが、おちゃめで可愛いメンデルスゾーンを堪能していただけるはずだ。

アブネックさんの「コンサート協会」という記述についてだが、これは今までも何度か登場した「国立音楽院管弦楽団」のことで、この団体、正式名称は「Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire」、すべて直訳すると「(パリ)音楽院演奏会協会管弦楽団」という感じになる。長い。

ここは原文で「Société des Concerts」とあるのでこう訳したが、資料間や、なんなら同一資料内でも表記ゆれをよく見るオーケストラ名だ。

『今はなき名オーケストラ』の代表格とされているらしい。

このオーケストラの日曜定期演奏会で、メンデルスゾーンがピアノを担当し、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番(op.58)を演奏したのは1832年3月18日のこと。

当時のピアノ協奏曲は、ピアノが主役でオケは伴奏といった、はっきりと役割分担が決まった曲が多かったらしい。

まず前奏のような感じでオーケストラが演奏を始め、ピアノ奏者は最初ピアノの前に座っていない事すらよくあった。

「主役は遅れて登場するもんだぜ」とばかりにピアニストが途中から舞台にあがり(つまり観客の拍手がオーケストラの前奏をかき消す)、最前列に座っているパトロンとおしゃべりをしてからピアノの前に座って、独奏を始めるといった様子だったらしい。今じゃ考えられない。オケがおこになるよ。

だが、ベートーヴェンのこのピアノ協奏曲第4番は違った。

当時としては珍しく軽やかなピアノソロから始まるこの曲は、聴衆を驚かせたらしい。また、オーケストラとの会話のように曲が進行する部分も多く、ソリストとオーケストラの信頼関係も曲の良し悪しに影響しそうな曲だった。

序曲「夏の夜の夢」の演奏は2月19日のコンサートでのことなので、ちょっと記述が前後している。

2/19のプログラムは、ベートーヴェンの未出版の交響曲(?)、リュリのオペラから一曲、フランショームのチェロ曲を一曲、ベートーヴェンの最後のミサ曲(ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123)からキリエとグロリア。

プログラムには印刷されなかったようだが、このミサ曲のあとにメンデルスゾーンの序曲「夏の夜の夢」が演奏されたらしい。

印刷されていなかったということは、急遽追加した曲目だったのかもしれない。

3/18のピアノ協奏曲は、「演奏:メンデルスゾーン」と奏者もしっかりプログラムに印刷されている。

その序曲のリハーサルを、ヒラーは見学したらしい。

第2オーボエがいなかったとのこと。当時のオーケストラ奏者は掛け持ちが基本で、第2オーボエの奏者ももしかしたら別のオケへの出席で遅刻したとかだろうか。

以前もリンクを紹介した音楽院オケのアーカイブで、当時のオーボエ奏者を確認したら、たった3人しかいなかった。そりゃ足りなくもなるわ。

どうやってなんとかしたのかは記述がないがとりあえず、オーボエがなんとかなって胸をなでおろしたところで、小太鼓奏者もいないことに気づいた。点呼とか取らないのだろうか。

そこで颯爽とドラムスティックを取ったのはなんと、メンデルスゾーンご本人!

彼はさっとオーケストラに飛び込み、古参近衛隊の鼓笛手顔負けのスティックさばきでドラムをたたいた。

えーっ楽しそう。それはみんなニコニコしちゃうに決まっている。

古参近衛隊というのは、ナポレオン戦争時のナポレオン軍の部隊。皇帝ナポレオンに絶対的な忠誠を誓った最強部隊として、敵軍から恐れられたベテラン兵部隊だ。

最強部隊の鼓笛手ともなれば、もちろんその演奏もさぞ勇ましかったことだろう。それと比類されるメンデルスゾーンの太鼓……戻ってきた本職の太鼓手は、きっと仲間たちからいろいろ揶揄われたんじゃないだろうか。目に浮かぶ。

そんな和やかなリハーサルを経て、本番では一転、失礼なアマチュア音楽家のトホホなエピソードが紹介される。

ちなみに筆者は映画を見るときにスタッフロールを見ずに席を立ち出ていく人を残念に思っているのだが、この二人はそれ以下じゃないか?

ギャグ漫画の一コマのような描写がとても楽しい。この二人にはぜひ、あとから隣の青年の正体を知って青ざめてほしい。そこまでがギャグ漫画の様式美だ。

こんなによい関係を築いていたと思われた音楽院管弦楽団とメンデルスゾーンだったが、交響曲第5番「宗教改革」の演奏企画で、悲しい物別れになってしまった。

リハーサルまでしたにもかかわらず、この曲の演奏は楽団から拒否されてしまったらしいのだ。

企画立案はアブネックがしたようなので、アブネックさんはこの曲を認めていたのだと思うのだが……真相は分からない。

ただキュヴィヨン君は、いろいろ言ってくれちゃったようだが。

こんなだからメンデルスゾーンキラーとか呼ばれるんじゃないんですか~!? と思っていたんだが……ここで前回の記事を読んでくださった方にお詫びを申し上げる。

キュヴィヨン君はメンデルスゾーンキラーという異名をとっている、と前回書いたのだが、それは筆者のとんでもない読み間違いだった。

正しくは「キラーさんという方が書いた『メンデルスゾーン』という本に記述がある」だった。

嘘だろ。誤読にもほどがあるだろと少し落ち込んだ。本当に申し訳ありませんでした。お詫びして訂正します。

そして抜け抜けとこんなことを言うのも恥の上塗りなのだが、これからもこのシリーズはこんな感じで、筆者の誤読や誤訳が頻発すると思う。

なので、話半分くらいで読んでもらえたらありがたい。そして、ここ変だよ、という点があったらご指摘いただければありがたい。解説部分は特に。

何卒よろしくお願い申し上げます……。

メンデルスゾーンの書簡はわりとよく残っている方で、書簡集なども多数出版されているのだが、彼はその多くの手紙の中で、この交響曲についてほとんど語らなかった。

ヒラーやメンデルスゾーンの家族たちもそれをほじくりかえしたりはせず、そっと黙ってその悲しみに寄り添った。

『宗教改革』は、ルターのコラールやドイツの讃美歌をモチーフにし、ルター派の「アウグスブルクの信仰告白」300周年記念に作ったといわれる曲だ。

演奏を拒否した理由を誰も語ろうとしなかった、というヒラーの言葉もなんだか気になるところ。作曲者本人にはまだしも、ヒラーにも言わないというのは……またユダヤ関連で何か言われてたんじゃないだろうな、などと勘ぐってしまう。

かっこいい曲だと思うのだが、作曲者本人すらも、改訂に改訂を重ねた上でなお「全然気に入らない、破り捨てたい」と言っていたとのこと。さすが自分に厳しいメンデルスゾーンだ。

結局この曲の初演は、1832年11月にベルリンで行われた。その後メンデルスゾーンが存命中は一度も演奏されることなく、出版すらもされていない。

注釈にもあるように1868年になってようやく出版、同年ロンドンで二度目の演奏もされた。ロンドンでの演奏は、水晶宮のコンサートホールで、指揮はマンス氏だ。

★アウグスト・マンス(Sir August Friedrich Manns,1825-1907)

ドイツ生まれ、イギリスで活躍したクラリネット・ヴァイオリン奏者、指揮者、音楽監督。

1855年~1901年に水晶宮での職に就き、その間12000回ものコンサートを開催した。これによってイギリスにクラシック音楽が浸透したと言える。

水晶宮は1851年の万国博覧会で建てられたガラス製の建物を、1854年に規模を拡張して再建したもの。エマ(森薫)で見たやつだ。

この写真は1854年、再建竣工間もなく撮影されたもの。

鉄骨とガラスで作られた建物は当時では前代未聞で、万博の直前まで建物としての強度を心配されていたが、問題なく運用できた。万博終了後に解体されたが、場所を移しスケールもどでかくして再建したのが上の写真だ。

大規模な温室やコンサートホールを備え、美術館・植物園・博物館として人気を博した。

ここのコンサートホールで10月~4月の毎週土曜日午後に、安価で良質なコンサートを提供し続けたのがマンスさん。彼のおかげで、ロンドンの市民は『音楽耳』を養ったとも言える、まぎれもない功労者だ。

この写真は、1887~89年頃撮影された、水晶宮コンサートホールでの「ヘンデルフェスティバル」の様子。

マンスさんの功績で水晶宮のコンサートホールはどんどん改築されたらしいので、1868年当時はここまで大きくなかったかもしれないのだが、とりあえず雰囲気だけでも。

水晶宮はその後も紆余曲折を経て、1936年に火事で焼失する。

ヴィクトリア朝が築いたパックス・ブリタニカの象徴とも言える水晶宮の喪失。のちの首相チャーチルは焼け跡を眺めて「一つの時代が終わった」と言ったらしい。

ヒラーは本書の冒頭で、イギリスの女王ヴィクトリアにこの本を捧げている。メンデルスゾーンの曲を一番愛したのは、もしかしたら、彼の母国ドイツではなくイギリスだったのかもしれない。

それは別にドイツよりイギリスの方が音楽的に格が上だとかそういう話ではなくて、流行りすたりのタイミングだったり、音楽以外の政治的・宗教的・民族的な事情だったり、国民の好みだったり、いろんな要因が重なった結果なのだと思う。

もしメンデルスゾーンが、マンスさんのようにドイツではなくイギリスを主な活動地としていたらどうなっていたんだろう。

歴史に「もしも」はないけれど、現代日本の音大志望の女子高生が19世紀パリにタイムスリップする乙女ゲームなど作った身としては、そういう「もしも」を考えるのは楽しい。

次回予告のようなもの

今回は本文部分も短いし、努めて短くコンパクトにまとめた……つもりだ。

長い記事と短い記事の文字数が倍以上になってしまうのは問題な気がするが、まあ本文部分だけでも読んでいただければありがたい。

次回は第2章-4。「チェス、そしてマイアベーア」の巻。

・喪失の悲しみ

・チェス勝利時の決め台詞

・みなさんお待ちかね、マイアベーアとのエピソード

の3本立(風味)です!

来週もまた見てくれよな!

いいなと思ったら応援しよう!