「メンデルスゾーンの手紙と回想」を翻訳してみる! 25

第4章-1.デュッセルドルフ、1836年:『聖パウロ』初演

親愛なる私の母はパリでの生活を諦め、私が長年夢見ていたイタリアへ行きなさいと、自由をくれた。

私たちは1836年の春にフランクフルトへ戻り、私はそこからすぐにデュッセルドルフへと急いだ。この年のライン川下流域音楽祭は、メンデルスゾーンの監督のもとこの地で開催された。そして『聖パウロ』が、そこで初演されたのだ。

コンサートはベッカーガーデン(現在はトーンハレの「リッターザール」と呼ばれているホール)で行われたが、つめかけた観客、大編成オーケストラ、そして「目覚めさせる」合唱団には、あのホールは小さすぎた。

中二階の桟敷から階下のホールへ吹き下ろすトランペットとトロンボーンの一吹きは、あまりにも強烈だった。

リハーサルには間に合わず、一人で座って聴いたが、恐ろしく暑くぎゅうぎゅう詰めの室内で聴いた新曲は、期待していたほどの感動を与えてはくれなかった。しかし、すでに三、四回聴いているはずの聴衆は熱狂的で、演奏者たちもそれに鼓舞されていた。

そして三日目、特に「目覚めよ!光明となれ!」の合唱が繰り返される部分では、私はそれまでとはすっかり違う耳でそれを聴き、周囲の観客と同じくらい熱狂した。

その後私は、そのオラトリオをどんどん好きになった。特に第一楽章は、今でもメンデルスゾーンの作品中で最も格調高く素晴らしいものの一つだと思っている。

メンデルスゾーンはあらゆる意味で音楽祭の中心人物だった。作曲家としてだけでなく、音楽監督、そしてピアニストとしても。さらにその上、快活で人当たりの良いホスト役であり、訪問者同士を引き合わせ、良い交流の輪を作り、誰に対しても親切な言葉をかけていた。

私はそこでスタンデール・ベネットと初めて顔を合わせ、フェルディナント・ダヴィットとの少年時代の友情を更新できた。また、シャドウの学校の若き画家たちとの再会を大いに楽しんだ。彼らの多くは、既に名を上げていた。

私が覚えている音楽祭の思い出の中で『聖パウロ』以外に音楽的なものは唯一、三日目に演奏された、メンデルスゾーンとダヴィットによる驚くほど気力にあふれた完璧なクロイツェルソナタだけだ。

私が帰宅した数日後、フェリックスも私を追ってフランクフルトへやってきた。

そこで彼を最初に出迎えたのは音楽祭のレポート(彼が目にした唯一のもの)で、その中で『聖パウロ』は、高慢で恩着せがましい、悪意のある口調で語られていた。批評家どもはいつだって、自分より上の芸術家に対してそんな口調を使う。

愛する作品に対する最初の批評がこれほど攻撃的だったことについて、彼がその事実を乗り越えるまでには時間がかかった。つまりその筆者は、目的を達成したわけだ。

解説という名の蛇足(読まなくていいやつ)

ちまちまと続けているこのシリーズも、第4章まできた。とはいっても全体から見るとまだ半分もいっていないのだった。

けっこう頑張って訳しているつもりなのにまだ半分いってないのか……!と思うとアレなのだが、メンデルスゾーンのおもしろエピソードがまだまだ半分以上残っていると考えると、ふつうに楽しみだ。読んでくださっている方にも楽しんでもらえていたら嬉しい。

さて、第4章は1836年のヒラーの近況から始まる。

我らがフェルディナント・ヒラーは、10代の頃から長らくパリで活躍しており、父の没後は母もパリへ移り住んで人気の音楽サロンを開いていた。

だがヒラーには、昔からの夢があった。音楽の古都イタリアで勉強をしたいという夢が。

ヒラーの母・レジーナさんもヒラーと同様(あるいはそれ以上に?)パリでの生活を楽しんでいたと思われる。しかしそれをすべて諦め、自分はフランクフルトに戻るから、あんたはイタリア行ってきなさい、と息子の背中を押してくれた。いいお母ちゃんだなあ。

かくしてヒラー母子はパリをあとにし、フランクフルトの自邸へ戻った。

フランクフルトへ着くが早いか、ヒラーはイタリアへ……ではなく、デュッセルドルフへ向かった。

今年(1836年)のライン川下流域音楽祭の開催地がデュッセルドルフだったからだ。そしてこの年の音楽監督はメンデルスゾーンであり、彼が2年の時をかけて完成させた大曲オラトリオ『聖パウロ』が世界初演されるからだった。

前年に「おらこんな街いやだ!」とライプツィヒへ任地替えしたばかりだというのに、音楽祭で足を運ばなければいけないメンデルスゾーンの心中も察して余りあるものがあるが、やめた途端そんな名曲引っ提げて凱旋されたデュッセルドルフの音楽界の皆々様のことも、考えるとなかなかクるものがある。

とは言っても、実際に演奏するのはそのデュッセルドルフの演奏家たちなわけだ。メンデルスゾーンも胃が痛かっただろう。

ちなみにメンデルスゾーンの指揮によるライプツィヒでの初演は翌1837年3月。もともとフランクフルトのチェチーリア協会のために書き始めた曲だったが、彼らが歌うのはもう少し先のようだ。

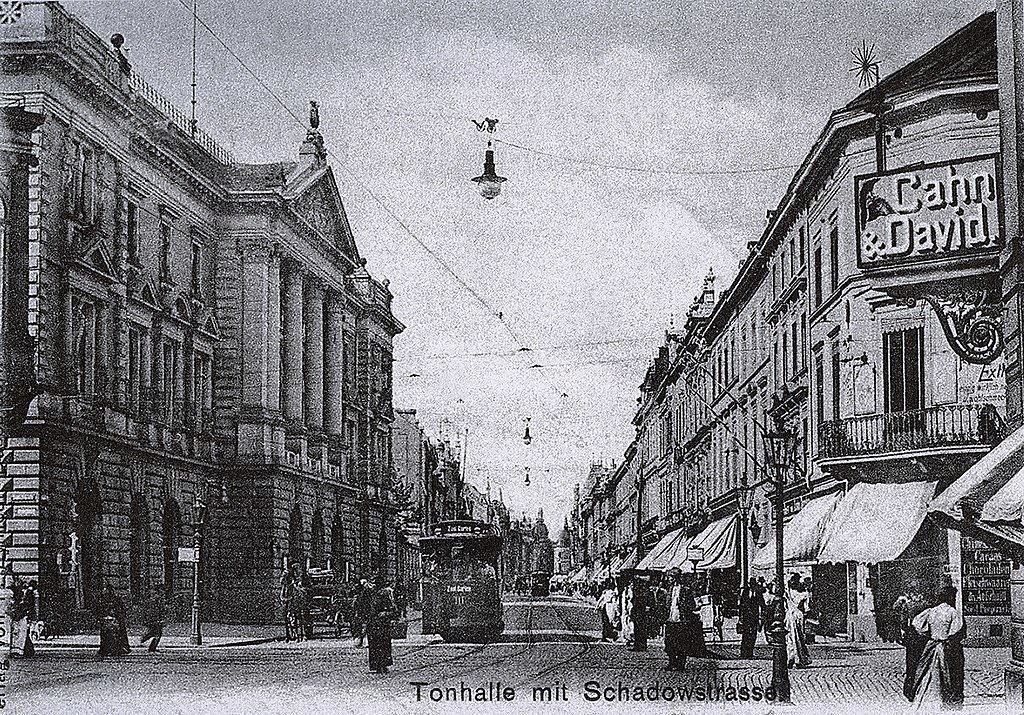

コンサートが行われた「ベッカーガーデン(現在はトーンハレの「リッターザール」と呼ばれているホール」だが、ここで「現在」と言っているのはもちろん2020年現在ではなく、本が出版された1874年のこと。

調べたところ、1942年に戦火で焼失、現在は跡地にデパートが建っているとのことだった。住所から割り出して、グーグルマップで調べてみた。

多分このデパートだと思われる(画像にグーグルマップリンクしてあるので、興味ある方はクリックしてね)。

デパートの前がトンハレン通り(トーンハレ通り)だ! 建物はなくなったけど、通りの名前に残っていた。

画像:Wikimedia Commons

こちらは少し新しくなってしまうが、1909年のトーンハレ。

(たぶんだいたい)同じ構図のストリートビュー。様変わりしているけど、現在もトラムの線路があるの、ちょっと嬉しくなる。

画像:Wikimedia Commons

こちらは建物がもう少し写ってる写真。1894年の写真らしい。

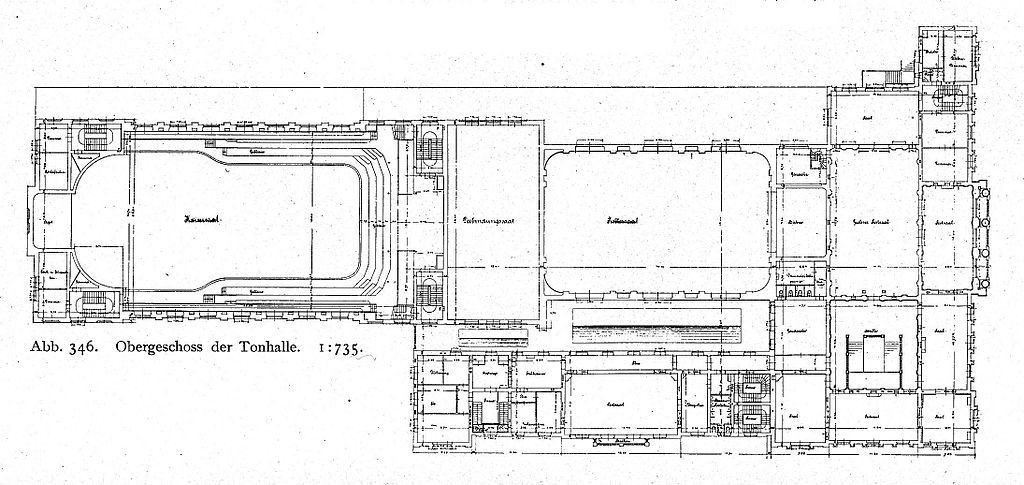

筆者は建築図面に詳しくなく、ドイツ語も全然読めないのでちょっと自信がないのだが、のちに大ホール(カイザーザール)を増築した建築図面を見つけた。

おっ、だいたい横幅が合うから見やすいかも。

この図の左側があとから増築された大ホール「カイザーザール」。「リッターザール」と呼ばれることになった古くからあるホールは右側の部分。

この部分だ。文字つぶれてるけど多分「リッターザール」と書いてある気がする。

これは改築後の図面なので、改築前のリッターザールがこの図面と同じ大きさかどうかはわからないが。

これはたぶんカイザーザール側から見た断面図で、右側がファサード・ロビー、真ん中ちょっと左寄りのなんか豪華そうなやつがリッターザール。

(説明がへたくそすぎる)

ここまでの画像:Wikimedia Commons

このトーンハレは、もともと「ヤンセンスガルテン(ヤンセンスガーデン)」という名前の大きな木造ホールを持ったレストランで、1818年に第1回ライン下流域音楽祭が開かれたのもこのホールだったそうだ。

その後建物オーナーの交代に伴いベッカーシャーガルテン(ベッカーズガーデン)、ガイスラーシャーガルテン(ガイスラーガーデン)と名を変えたが、1863年に市が買い取った頃にはすでに「トーンハレ(=サウンドホール)」と呼ばれていたらしい。その後大ホールの増築に着手し、1865年にリニューアルオープン。1889年の建て替え・大増築を経て、1942年に空襲で破壊された。

改修前の絵画とかないかなあと探してみたけれど見つからなかった。見つけた方はぜひご一報ください!

デュッセルドルフ音楽協会の公式サイトでは、1818年から現在までデュッセルドルフで初演が行われた作品の一覧がある。

演奏されたホールも載っており、ヤンセンスガーデン、ベッカーガーデン、ガイスラーガーデン、トーンハレと名前の変遷がよく分かるので、ご興味のある方はのぞいてみてほしい。ドイツ語だけど曲名や作曲家名・指揮者はわりと分かると思うし、肖像画までついてて分かりやすい!

デュッセルドルフ音楽協会 コーラス作品の初演一覧

1836年当時は「ベッカーズガーデン」だったホールにぎゅうぎゅう詰めになって聞いた『聖パウロ』。

ここでヒラーが「大編成のオーケストラ」と書いているが、聖パウロの編成は45人。現在の感覚で言えばそれほどの大編成ではないが、当時は20~30人編成が通常だった。それを考えると大編成だ。

「目覚めさせる」合唱団と書いたのは、曲の題材となった聖人・パウロの故事にちなんだ形容と思われる(筆者はキリスト教に疎いので聖書の文句が出てくるといつも半泣きになってしまう)。

パウロは有名な「目からウロコ」の人だ。キリスト教の使徒のひとり(※イエスの死後に入信したので十二使徒ではない)であり、もとは「サウロ」という名のユダヤ教徒だった。

パウロはキリスト教徒を迫害していたのだが、ある日「なぜ私を迫害するのか」というキリストの声を聞くと同時に失明。神のお告げを聞いたキリスト教徒・アナニアの祈りによって「目から鱗のようなものが落ち」、視力を取り戻した。

これは「真理に目覚めた」ことの比喩だそうなので、『聖パウロ』を歌う合唱団は「目覚めさせる」合唱団というわけだ。

ベッカーガーデンホールでの『聖パウロ』初演は、1階に客席を作り、奏者が中二階の桟敷席から下に向かって演奏したらしい。現代ではあまりそういう作りのホールは見ないので、どんな音響効果だったのかとても興味深い。

が、ヒラーにとってはあまりよい音楽体験ではなかったらしい。現在のような空調はない。そのうえすし詰めでは相当暑かっただろう。5月後半のデュッセルドルフの気温は、最高気温で20℃前後だ。

小さなホールに大編成のオーケストラ、音が大きすぎた点もあったかもしれない。上から音が降ってくるのも、反響がすごそうだ。

ヒラーにとっては期待外れともいえるものだったが、周りの熱狂ぶりはすごかった。

そしてヒラーもすぐに、その熱狂に身を投げ入れることになる(笑)。

ここまで何回分もライン川下流域音楽祭について書いてきたにも関わらず、お恥ずかしながら自分はいまだに音楽祭の詳細がいまいちよく分かっていない。

同じ曲目を同じ音楽祭の中で何度も演奏するものなんだろうか。でなければ、リハーサルが公開されていたとしても、そう何回も聴けないだろう。

この音楽祭の資料はドイツ語資料ばかりでまだ手も足も出ない。おいおいちゃんと調べてみたい。

最初は『聖パウロ』にあまり好印象を抱かなかったヒラーだったが、三日目になるとすでに周囲と同じ熱狂の渦の中だった。

「目覚めよ! 光明となれ!」と訳したのは、第1部15番のコーラス「Mache dich auf! Werde Licht!」、英語では「Rise up! Arise!」だ。おそらく該当部分はここだろう。

その後ヒラーはどんどんこのオラトリオを好きになったそうなので、スルメ的魅力があるのだろう。

メンデルスゾーンの生前に比べると演奏機会が減ってしまった曲だが、近年再評価が進んでいるようなので、いつか生で聴けるといいな。

この音楽祭でのメンデルスゾーンは非常に大忙しで、作曲家、音楽監督、ピアニスト、快活で人当たりの良いホスト役の4足の草鞋を重ね履きしていたようだ。

ピアニストとして演奏もしたということになるのだろうが、曲目は分からなかった。そのうち調べたい。

ヒラーもこの音楽祭の会場で、スタンデール・ベネットと会い、フェルディナント・ダヴィッドとの旧交を温めたようだ。

★スタンデール・ベネット(Sir William Sterndale Bennett, 1816-1875)

イギリスの作曲家、音楽教育家、指揮者、ピアニスト。ドイツを頻繁に訪れ、英独両国で人気を博す。

メンデルスゾーン、シューマンらと親しく交流した。

1826年、10歳で王立音楽アカデミーに学費・寮費全額免除の特待生として入学。10年間研鑽を積む。

王立音楽アカデミー、クイーンズ・カレッジ、ケンブリッジ大学などで教鞭をとり、1866年から王立音楽アカデミー学長。

1871年にナイトに叙勲された。

★フェルディナント・ダヴィッド(Ferdinand David,1810-1873)

ユダヤ系ドイツ人の作曲家、音楽教育家、ヴァイオリン奏者。

シュポーア、ハウプトマンらに師事。メンデルスゾーン、シューマンらと親しく交流した。特にメンデルスゾーンとは同じアパートで生まれた縁もあり、家族ぐるみの付き合いが終生続いた。

当時のドイツを代表する超絶技巧ヴァイオリニスト。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲初演のソリストを任せられたことで有名。

ベルリン王立劇場、ドルパト(現タルトゥ)のリファート家の四重奏団などを歴任。

1835年には対抗候補のカロル・リピンスキ(ポーランド出身の超絶技巧ヴァイオリニスト)に競り勝ちライプツィヒゲヴァントハウス管弦楽団のコンサートマスターに就任した。

1843年からライプツィヒ音楽院でヴァイオリン科の筆頭教授を務めた。

この書き方だと、ヒラーは少年時代からダヴィッドさんとも付き合いがあったようだ。どこでどう仲良くなったんだろう。そのうち調べよう。

ダヴィッドさんはこれ以降もちょくちょく登場するので、ぜひ覚えておいてほしい準レギュラーだ。

メンデルスゾーンがヒラーへの手紙の中で「~~たちがよろしく伝えてと言ってたよ」と書いていたシャドウさんの弟子の若き画家たちとも、無事再会できたようだ。ヒラーってコミュ強だよね。

聖パウロの印象が強すぎたのか他がパッとしなかったのか、ヒラーおじいちゃんの記憶には、この時の音楽祭の音楽的思い出はあまり残っていないらしい。

ただ例外として、ピアノ:メンデルスゾーンとヴァイオリン:ダヴィッドによるクロイツェル・ソナタだけは記憶に残っているとのこと。

クロイツェル・ソナタはベートーヴェンの『ヴァイオリンソナタ第9番』の別名で、ベートーヴェンの時代にパリで活躍していた超絶技巧ヴァイオリニスト・クロイツェルへ献呈されたヴァイオリンソナタだ。

実際にクロイツェルさんがこの曲を演奏したことはなかったらしいのだが、ヴァイオリンもピアノも相当の技巧を必要とする曲らしい。

メンデルスゾーンとダヴィッドのデュオとかそんなんめちゃめちゃ聴いてみたかった。エジソン、君はなぜ1847年生まれなの……あと50年早く生まれてきてほしかったよ……(暴論)

音楽祭も終わり、フランクフルトへ戻ったヒラー。

追ってメンデルスゾーンもフランクフルトへやってきた。別にヒラーを追いかけてきたわけではないのだが、その真の理由は次回以降の記事で。

メンデルスゾーンの『聖パウロ』は、非常に熱狂的に受け入れられ、その後も長く人気のあった曲だった。

だが、メンデルスゾーンが最初に目にした批評は、酷評だった。

ヒラーは吐き捨てるように「批評家ども」の悪習に苦言を呈するが、当時のメンデルスゾーンには堪えたらしい。批評家の「メンデルスゾーンを攻撃する」という目的は果たされた。ヒラーの静かな怒りがにじむ一文だ。

悪評の内容についてここで明言しないということは、これは筆者の想像ではあるが、ユダヤ人のメンデルスゾーンがキリスト教のオラトリオを書いたこと自体をけなされたのかもしれない。

メンデルスゾーンはこのひとつだけしか批評を読まなかったようだが、これ以降の『聖パウロ』の批評を意識的に遠ざけた可能性もある。

名曲悪口事典というおもしろい本がある。現代では非常に高評価をされている名曲も、最初はこれでもかとばかりに批評家にブッ叩かれることも多い。

残念ながらこの本にメンデルスゾーンの項はないのだが、彼への批評は人種をからめたものも多かったと思われる。

現代に生きる我々は、メンデルスゾーンの名曲がちゃんと未来まで継がれることを知っている。傷ついた1836年のメンデルスゾーンに、未来からエールを送りたい。

次回予告のようなもの

酷評にしょんぼりしたメンデルスゾーンだったが、親友ヒラーのいるフランクフルトでの楽しい日々を過ごす。

メンデルスゾーンとヒラーの遠足での一コマ、あとヒラー母・レジーナさんのかわいいエピソードもあるよ!

次回、第4章-2.メンデルスゾーンの激高 の巻。

サブタイトルは「短気は損気」。

よかったら来週もまた見てくれよな!

いいなと思ったら応援しよう!