「メンデルスゾーンの手紙と回想」を翻訳してみる! 24

第3章-7.デュッセルドルフ、1835年:メンデルスゾーンの手紙(1835年3月14日)・下

この流れで、君がドイツにいつ帰ってきてくれるかという質問に戻るのは、確かにちょっと妙かもしれません。

君は僕の夕食の招待を、とても説得力があって本音が見える理由で断ったけども、それでもまだ僕はくじけません。

むしろ真剣に尋ねたいです、ドイツで暮らしたいと思う条件がありますか? あるならそれって何ですか?

概念的に言うと僕達、アーヘンの郵便局の前で話しているようなもので、埒があきませんね。でもこれは教えてほしいです。

例えばフンメルのような、あるいはカッセルでのシュポーア、マイニンゲンでのグルントのような役職……簡単に言うと、小さな宮廷のカペルマイスターの地位に空きがあった場合、パリを離れる覚悟を決めてその役職を受けますか? 金銭的な利点は、君にとって重要ですか?

それとも、条件関係なく戻ってくる気がないですか? 今の心地よい生活の魅力と刺激に縛られてる感じですか?

質問ばっかりだけど怒らないで、そしてできる限り全部に答えてほしいです。

ドイツでは常に、それらの役職が不意に空く可能性があります。そして僕自身とよい音楽のため、僕がどれだけ君にもっと側にいてほしいと思っているか、君も想像がつくはずです。

さてここからは仕事の話です。まず初めにお礼を言わなくちゃ。僕達の依頼に迅速丁寧不足なく対処してくれて本当にありがとうございました。

変ホ長調のモテット「イスト・ディエ」、五声の「タントゥム・エルゴ」、あと戴冠ミサ曲から戴冠式行進曲を送ってくれたら幸いです。まさに僕が求めているものです。

ケルンのベル氏が君のところを訪ねてこれらを受け取るので、彼経由で僕に送ってください。かかった費用を彼に言ってくれれば、立て替えてくれた分を彼が払います。重ね重ね、ほんとうにありがとう。

君の練習曲と歌曲はまだフランクフルトから届いていませんが、「レブリーズ」は僕のピアノの上にあります。なぜかというと、フランスの出版物にヒラーやショパンの名前が載ると僕の知り合いがそれを手に入れて、欠かさず送ってくれるんです。

嬰へ長調の一曲が僕のお気に入りで、とても楽しませてもらっています。イ短調のも趣があって魅力的ですね。

だけど、君が今してることとこれからすること、ちゃんと僕に教えてください。

君の語り口から、君が何か素晴らしい仕事に取り掛かってるらしいことは分かるけど、それが何なのか教えてくれないんだもの。……

君のメンデルスゾーンより

追伸:ベンデマン、シルマー、ヒルデブラントが君によろしくと。あと、早く君がここへ再来してくれる事を願っていると言ってます。

1847年の終わりに私がデュッセルドルフの音楽監督に着任した時、ここでメンデルスゾーンが語ったようなものとは全く違うレベルの音楽を、そこに見出した。ユリウス・リーツが捧げた12年のエネルギーは無駄ではなかった。1850年にケルンへ居を移した際、この役職をロベルト・シューマンに引き継ぐことができた。

解説という名の蛇足(読まなくていいやつ)

今回でデュッセルドルフ編も最後! 前回に引き続き、メンデルスゾーンの手紙を紹介している。今回は手紙の後半部分と追伸、そしてヒラーによる第3章のまとめだ。

手紙で何かの打ち合わせをするのって、とても時間がかかる。

昔、郵便将棋(手紙将棋とか文通将棋とも言う)の存在を知ったときはなんて気の長い話じゃ! と思ったけれど、それに似たようなものだろう。対話なら数秒で返ってくる相手からの返事が、数日あるいは1か月かかるかもしれないのだ。

その文通を、「郵便局の前で話してるようなもの」と例えるのはちょっと面白いが、ヒラーもメンデルスゾーンもできるなら郵便局前で待ち合わせて直接話をしたかったろうに。

前回紹介した手紙前半部分では、デュッセルドルフの音楽家について大いに嘆いていたメンデルスゾーン。「ドイツの悲劇」とまで評していた。

そのすぐ後に、ヒラーにドイツに帰ってきてほしいなあ(チラチラッ)という趣旨の発言をしているわけだ。ドイツの悲劇を嘆いた流れでそこへ来てくれというのもアレだけど、と前置きしたうえで、切実に信頼できる仲間が欲しい気持ちを吐露する。

ここでドイツ各地の宮廷楽長たちが列挙されている。ひとり一人確認していこう。

まず一人目はフンメル。

以前の記事でも紹介した、ヒラーやタールベルクの師匠にあたる音楽家だ。

彼は師ハイドンの跡を継いで、1809年から1811年までハンガリー(ハプスブルク)貴族・エステルハージ一族の楽長を務めていた。アイゼンシュタットやフェルテードの宮廷でオーケストラを指揮した。

(余談だがフランツ・リストの父アダムは、このオーケストラでチェロを演奏していたことがある)

その後もシュトゥットガルトやワイマールの宮廷楽長も歴任している。この手紙が書かれた1835年当時は既にコンサートピアニストを引退、任地ワイマールで闘病中だった。

二人目はカッセルでのシュポーア。

シュポーアさんも以前の記事で紹介したことがある。ヒラーの故郷・フランクフルトの、歌劇場の音楽監督もやっていた人だ。

ウィーンやゴーダの宮廷楽長を歴任、1822年からはウェーバーの推薦によりカッセルの宮廷楽長を務めていた。没年までこの職にあったので、この手紙が書かれた当時も現役、元気に宮廷楽長をやっていたことになる。

ちなみにヒラーの別の著作に、「ライプツィヒ・カントルの書簡」というモーリッツ・ハウプトマン(ライプツィヒ・カントル。シュポーアの弟子)から師シュポーアさんらに宛てた書簡をまとめた書籍がある。

三人目はマイニンゲンでのグルント。

前二人に比べると若干知名度が落ちるグルントさん(Eduard Grund,1802-1871)は、1829年から1857年まで、マイニンゲンの宮廷楽長を務めたドイツの音楽家(ヴァイオリン奏者・作曲家・指揮者)だ。

このマイニンゲン宮廷楽長という地位には、グルントさんより前には大バッハの三従兄で「マイニンゲンのバッハ」と呼ばれるヨハン・ルートヴィッヒ・バッハ(在任1711-1731)、後にはハンス・フォン・ビューロー(在任1880–1885)、リヒャルト・シュトラウス(在任1885–1886)、マックス・レーガー(在任1911–1914)などが就いている。由緒ある地位だ。

その歴代楽長の中でも、グルントさんは正直あまり知名度が高くない。ドイツ語版Wikipediaにも記事がない。

しかしメンデルスゾーン、わりと必死である。

どういう条件だったらドイツに来てくれる? 地位? お給料? それともどういう条件でもドイツは嫌? ねえねえ今どんな気持ち??

君はパリが大好きで今の生活にドップリだろうけど、なんとかドイツに来てくれないかなあ、そしてこの「悲劇」を僕らの手で何とかしようよ!

メンデルスゾーンの願望通り、ヒラーは後半生をドイツ音楽の向上に尽力する、主にケルンで。よかったねメンデルスゾーン。でもあと何年か待って。

前回の手紙の前半で、5月のライン川下流域音楽祭で演奏するのにいい曲を見繕ってほしい、と頼んだ件、ヒラーはどうやらすぐに対応して返事を送ったようだ。その件についてのお礼が書かれている。

ヒラーのオススメは無事メンデルスゾーンのお眼鏡に適った模様。

変ホ長調のモテット「イスト・ディエ」、五声の「タントゥム・エルゴ」、戴冠ミサ曲から「戴冠式行進曲」。この3曲はすべてケルビーニの曲だ。

◆「イスト・ディエ」Iste die observabilis est Domini

ケルビーニ作曲。1816~17年の作品。

演奏時間は15分程度。

◆「タントゥム・エルゴ」Tantum ergo

ケルビーニ作曲の5声の「タントゥム・エルゴ」は、イ短調のものと変ロ長調の2曲ある。どちらも1817年かそれ以前の作品とされている。

演奏時間は5分前後。

◆戴冠ミサ曲

シャルル10世のための戴冠ミサ曲のことか。1825年の作品。

ちなみに、1835年のライン川下流域音楽祭の目玉は、ヘンデルの「ソロモン」であり、ベルリンから父・母・姉一家が旅行がてらケルンへ音楽祭を聴きに来ている。

姉のファニーは音楽を諦め家庭婦人としてしずしずとしていたが、音楽祭の熱気に昔の血が騒いだのか、むしろやっぱりやりたいことを諦められないと思ったのか、この「ソロモン」のコーラスのアルトパートに飛び込み参加したそうだ(コーラスマスターという資料もあった)。

二日目の演奏は決して音楽祭の目玉ではないが、もちろんそこはメンデルスゾーン、手を抜く気はさらさらないだろう。

メンデルスゾーンの代わりにパリへ行って楽譜を受け取ってくれる「ケルンのベル氏」は、正直全然分からなかったのだが、ケルンの音楽団体の理事でバス歌手でもある、ヤーコプ・ベル氏という方を見つけた。

ケルンで商人として財を築いており、ジョゼフィーヌ・フレミング嬢という女性シンガーと結婚したようだ。もしかしたらこの方か、この方の親類かもしれない。

何か情報とかあれば教えてください。

フランクフルトで出版予定のヒラーの練習曲と歌曲を、メンデルスゾーンのもとへ送ると約束していたのだろう。自作の楽譜を送りあう音楽友達……さすがグレードが違う。

それはまだ届いていないらしいのだが、「レブリーズ」の方はパリから届いてピアノの上にあるよ。なんでだか分かる? とちょっとニヨニヨしているメンデルスゾーンの顔が浮かぶ一文だ。

「君の友達、また載ってたよ!」と送ってくれるんだろうか。誰だろう? 何にせよいい友達をお持ちだ。

「レブリーズ」にあたる曲はこれかな? と予想した曲を以下に。

◆ヒラー『4つの夢想曲』4 Rêveries(op.17)

マリー・ダグー夫人に献呈。

嬰ヘ長調、ロ長調、イ短調、ヘ長調の4曲。

ライプツィヒでの出版年月は1835年10月だが、パリのモーリス・シュレザンジェ社から先行して出版したと思われる。

1曲目と3曲目がメンデルスゾーンのお気に入りとのこと。

余談だが、底本にしている英訳版の方は嬰ヘ長調と「変イ長調(A-flat)」と書かれていて、変イ長調なんてないじゃん!? と一瞬焦った。ドイツ語版の原著にあたって事なきを得た。イ短調(A-moll)だった。

こっちは音楽詳しくないんだからそういうの困るよ! と自分の誤訳を棚に上げてプリプリしてしまった(笑)。

いい曲だけど、こういう曲書いてますってちゃんと連絡してよね、と定番のお小言を綴って、手紙の引用は終わりだ。

いや待て、追伸があった。

ベンデマン(Eduard Bendemann,1811–1889)、シルマー(Johann Wilhelm Schirmer,1807-1863)、ヒルデブラント(Theodor Hildebrandt,1804-1874)からよろしくとのこと。

彼らは3人とも、デュッセルドルフのシャドウの弟子で若手画家。デュッセルドルフにハッピートリオで滞在したときに知り合ったのだろう。中でもシルマーさんは前回の記事でも紹介した、メンデルスゾーンに水彩画の手ほどきをした人だ。

せっかくなので、ベンデマンさんとヒルデブラントさんの作品をどうぞ。

画像:Wikimedia Commons

ベンデマンさんの1836年頃の作品「廃墟エルサレムのエレミヤ」。

師匠シャドウさんの正統な弟子って感じがする。実際、デュッセルドルフの絵画アカデミー学長の跡を継いだのは、このベンデマンさんだ。

メンデルスゾーンが亡くなった時、死の床の彼をスケッチしたのもベンデマンさんだったようだ。

(死に顔をスケッチしたのは義兄のヴィルヘルム・ヘンゼルだったとどこかで読んだ気がするのだけど、検索で出てくる絵画はベンデマンさんのものばかりだった。もうちょい調べる)

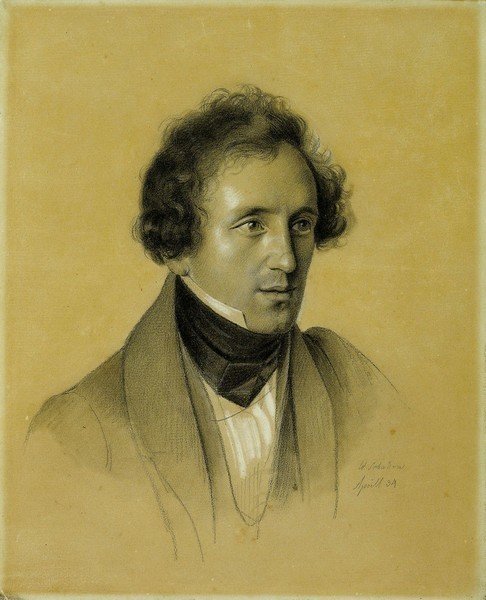

画像:Wikimedia Commons

もういっちょ、こちらはベンデマンさんによるメンデルスゾーンの肖像画だ。1833年の作品。けっこう可愛い系に描かれている。

画像:Wikimedia Commons

こちらはヒルデブラントさんによる、シェイクスピアの「リチャード三世」の一場面を描いた絵画。1837年頃の作品。

ヒルデブラントさんは、シェイクスピアやゲーテの文学作品に絵をつける試みをしていたらしい。

画像:Wikimedia Commons

ヒルデブラントさんは、この翻訳シリーズのヘッダー画像に使っているメンデルスゾーン肖像画を描いた人だ。こちらは1835年頃の作品。

画像:Wikimedia Commons

ついでと言っては何だが、こちらはシャドウさんが描いたメンデルスゾーンの肖像画。1834年頃の作品。

さて、追伸も終わり、ヒラーによるこの章(というかデュッセルドルフ)のまとめに入る。

メンデルスゾーンが職を辞したあと、デュッセルドルフの音楽監督にはユリウス・リーツが就任する。メンデルスゾーンの親友で1832年に夭逝した、エドゥアルト・リーツの弟だ。

メンデルスゾーンがライプツィヒに定住したのち、その右腕と呼べるほどの名補佐をこなし、メンデルスゾーンの死後には全集の監修を行うなど、メンデルスゾーンと関係が深い。

★ユリウス・リーツ(August Wilhelm Julius Rietz,1812-1877)

ドイツの指揮者、チェリスト、作曲家、音楽教育家。

チェロをロンベルクらに、作曲をツェルターらに師事。

1834年にメンデルスゾーンに招聘されデュッセルドルフで職に就き、1835年からメンデルスゾーンの後任として音楽監督に就任。以後1847年まで12年間、デュッセルドルフの音楽界を牽引した。

1847年からライプツィヒ劇場楽長、ジンクアカデミー指揮者、1848年からゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者、ライプツィヒ音楽院の作曲家教授を務める。1860年からドレスデン宮廷楽長、1874年からザクセン王国音楽総監督。

メンデルスゾーンの死後、ライプツィヒのブライトコプフ&ヘルテル社から刊行された「メンデルスゾーン全集」を監修。

メンデルスゾーンがあれだけこき下ろしたヤバいオーケストラも、リーツの12年の努力ですっかり見違えたらしい。リーツ君頑張った。

そしてリーツ君の後任として1847年にデュッセルドルフ音楽監督に就任したヒラーは、1850年にケルンに招聘されるまで当地で任務にあたる。

その後任は、ライプツィヒに着任したメンデルスゾーンが親交を結ぶことになる、ロベルト・シューマンだ。

★ロベルト・シューマン(Robert Schumann,1810-1856)

ドイツの作曲家、音楽評論家、指揮者、音楽教育家。メンデルスゾーン、リスト、ベルリオーズなどと親交が深く、ショパンやブラームスを世に紹介した評論家としても有名。

法学を学んだが音楽の道に転向。はじめピアニストを目指すが、指の故障により作曲に専念する。

音楽雑誌「新音楽時報」を主宰。数多くの音楽家を世に紹介した。

ピアノの師・ヴィークの娘クララ・ヴィークと結婚する。

ライプツィヒ音楽院の教授職、デュッセルドルフの楽長などを務めた。

1850年から1854年までをデュッセルドルフで過ごした彼はこの地で、ブラームスとの邂逅やライン川に入水自殺未遂など、いろいろ、本当に色々なことになる……が、それはまだ先の話だ。

次回予告のようなもの

デュッセルドルフ編、いかがだったでしょうか。

才能と若さあふれるメンデルスゾーンでも、どうにもならんことはあるということがよく分かった。画家と詩人と作家は多数輩出してるんだけどねデュッセルドルフ。

(シャドウさんの弟子の画家たちは「デュッセルドルフ派」と呼ばれる一派を形成したし、あのハイネさんはデュッセルドルフの出身だ)

バッチリトラウマを植え付けられた都市・デュッセルドルフを後にして、メンデルスゾーンはライプツィヒへ向かう。

この回想録は1835年の大半を大胆にすっとばし(!)、第4章は翌1836年のライン川下流域音楽祭の様子から始まる。

メンデルスゾーンの伝記だったら、父の逝去について記述しない本はないだろう。だがこれは伝記ではない。だから無問題。

というわけで、次回。

第4章-1.『聖パウロ』初演 の巻。

よかったら来週もまた、読んでくださいね!

いいなと思ったら応援しよう!