解離性障害における他者とは?——岡野憲一郎『解離性障害と他者性:別人格との出会いと対話』【はじめに・先行公開】

12月12日発売の『解離性障害と他者性:別人格との出会いと対話』(岡野憲一郎著)の「はじめに」を先行公開します。

解離性障害の研究、臨床の第一人者である著者のもとには、解離性障害、なかでもDID(解離性同一性障害)の方が多く訪れます。

解離性障害は、自分の脳内にいくつかの他者が成立してしまう神経症の一種。では、その脳内に存在する他者とはいったい誰のことなのか? その黒幕人格となる意識とは? そして、複数の神経ネットワークが生じるその仕組みとは——?

臨床実践をつづけるなかでさまざまに浮かんだ解離にまつわる疑問。解離性障害研究の過去と現在を振り返りつつ、「脳内に発生する他者」がどのような仕組みで現れ、治療者はどのようにクライエントと向き合うべきなのか。本書では、そうした「解離」実践を支える確かな本となりうるでしょう。

約2年ぶりとなる著者による待望の新刊。この「はじめに」では、一種、エッセイのような、読みやすい筆致で語られています。

本書は専門書ですが、この「はじめに」では難しい前提知識はいりません。お気軽にお立ち読みいただければ幸いです。

はじめに

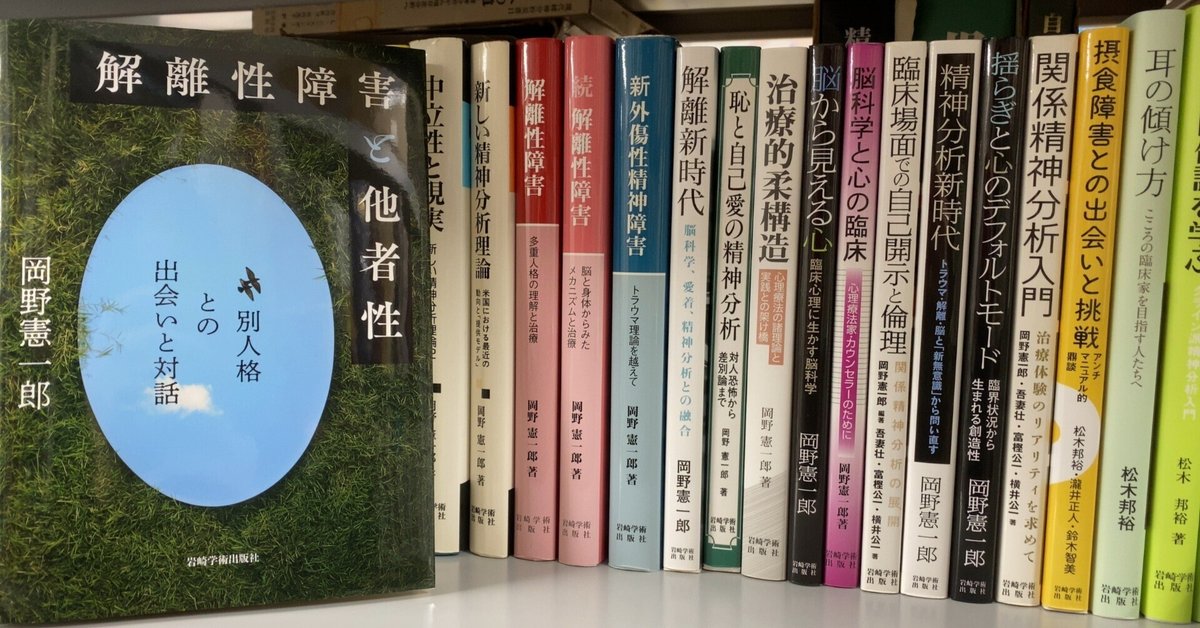

私はこれまでに解離性障害について臨床的に関わり,またそれに関する著作をいくつか発表してきた。2007年には『解離性障害』,2011年には『続 解離性障害』,2015年には『解離新時代』(いずれも岩崎学術出版社より)を刊行した。それ以外にも解離に関して書いた論文は多数ある。時々人から「よく書くことがなくなりませんね」と言われるが,私にとっては書く材料は臨床に携わっている限りは決してなくなることはない。なぜなら解離の臨床は新しい発見の連続だからである。毎日の外来診療が学びの場なのだ。私は臨床医という立場であるが,いつまでもこの不思議で興味が尽きない心の現象の一学徒にすぎないと感じている。私は本来著書に関しては一度書いた内容は繰り返さないことにしている。新たに本でまとめるのは,新しく発見したり考えたりしたことである。だから私の書くものは教科書的だったり常識的だったりする内容だと思われては困る。むしろ解離理論でこれまで常識とされてきたことはことごとく疑うようにしてきたのだ。

ところがそうも言っていられない事情がある。というのも最近教科書的な位置づけを持つ精神医学の叢書の解離の項目の担当を依頼されることが多くなってきているからだ。つまりいつの間にか解離の専門家ということになってしまったようである。若いころなら好き勝手なことを書いても多少の顰蹙を買う程度で済んでいた。しかし年齢を重ね,大学の教員をしたりしているうちに,いつの間にか書いたことへの責任がかかってきているのである。それはある程度仕方がないことではあるが,そうなることを私自身が望んでいたわけでは決してない。

そもそも私には学者として業績を積むといった意識はあまりなかった。専門性というのはある特定の目標を掲げて研究や臨床にまい進することでより定かなものになっていくのであろうが,私の場合はその時々で興味を引くテーマを追い続けた結果としてここに至っているという感じだ。

1982年(今となっては大昔である!)に精神科医になった私は,日本にいても落ち着かず,「このまま狭い世界にい続けてはいけない」と思い,精神分析を学びたいということを理由に,というかそれを口実にして医学部を卒後5年半で渡仏し,渡米した。海外で行われている精神医療をもっと知りたかったのだ。その頃は自分が解離に出会うことは全く考えていなかった。私の興味の対象はむしろ対人恐怖だったのである。

ところが米国で臨床場面に接するにつれ,日本での精神科医としての5年間のトレーニングで私が学べたものはかなり不十分であったことを知り,米国で一から精神医学を学び直すことになった。そのプロセスで嫌がおうにも直面することとなったのが,トラウマ理論や解離の病理であった。それらによるインパクトは私が日本に居続けていたらおそらく受けることがなかったものである。そして解離症状を示す患者さんたちとの体験は,脳について,そして心について私たちが知っていることではとても足りないということを教えてくれたのだ。

ところで私はその体験を,精神分析家になるためのトレーニングと並行して体験していた。不思議なことに,精神分析はある意味では心についてかなり深層まで分かっていることを前提とした治療法であり,理論体系である。そこでは基本的にはS. Freudが考案した土台に乗った理論構築がなされている。しかしそこに解離性障害についての理解の仕方はほとんど書かれていなかった。つまり解離性障害について知るためには,精神分析的な理論の助けを借りることはできず,患者さんの話を私が一つ一つ聞き取って理解していく以外になかったのである。

もちろん解離性障害についての理論は精神分析とは別個に存在している。それは精神分析を始める前のFreudの共同研究者であったJoseph Breuerやその同時代人のPierre Janetといった人々により基礎が築かれたのだ。そして近年になり,1970年代以降Richard Kluft,Frank Putnam,Colin Rossといった臨床家により強力にその研究が推し進められていった。私は彼らの理論から多くを学び,大枠に関して納得していたはずである。しかしこの数年間の間に,私は再び解離性障害について改めて考え直す機会を多く持つようになっている。そして上に挙げたエキスパートたちにより書かれた解離に関する理論に多少なりとも違和感をもち,それとは別の理論を模索し始めていることに気が付くのだ。

その違和感とは突き詰めて言えば,従来の解離性同一性障害に関する理論には交代人格に対して,一つの人格としての尊重が十分なされてはいないのではないかという疑問である。それは交代人格と日常的に出会って一つの別個の人格としての存在を感じているという私の臨床体験とは大きく異なる。そこでその点を改めて問いただそうというのが本書の主たる目的ということになる。

ただし私にはそうすることに伴うある種の後ろめたさがぬぐえない。従来の精神分析理論や解離研究のエキスパートたちが論じてきたことに異議を唱えるような資格は自分にあるのだろうか。

しかしここで思い直す。私はもう還暦をとうに過ぎ,65歳を過ぎて8年間勤めた京都大学を退職する年齢を迎えた。一昔前なら,もうそろそろ寿命が尽きてもいいくらいの年齢なのに,幸い生きながらえている。私が自分の考えを世に問う機会もそれほど残されていないとしたら,これもいいタイミングではないかと思う。

もちろん私の解離の理解は私の個人のものであり,それが正しい保証はない。私がその信憑性を実感しているという,ただそれだけである。しかし自らが解離体験を持ち,あるいは解離の臨床に携わる方々の考えに一脈通じる内容を本書でお伝えできればと願っている。

目 次

第Ⅰ部 解離研究の過去と現在

第1章 「他者」としての交代人格と出会うこと

実際には臨床家はどのように交代人格に出会っているか?/「解離否認

症候群」は健在である/最後に——良識派の精神科医の先生方へ

第2章 交代人格を「部分」として扱う歴史的な経緯

交代人格は「妄想」を抱いているのだろうか?/構造的解離理論/断片

Fragments,という見方はFerenczi に由来するのか?/そもそもDIDとい

う呼び方に問題があったのではなかったか?

第3章 交代人格を一人の他者として認めない歴史(1)

精神分析的な心の理解について/ポリサイキズムと意識のスプリッティ

ング/Freudも持っていた「意識のスプリッティング」という考え方/

スプリッティングsplittingという語の持つ両義性(O’Neil)/「ヒステ

リー研究(1895)」でBreuer とFreud は訣別していた/実は解離のこと

を気にしていたFreudと「振動仮説」/Janetの考えた解離

第4章 交代人格を一人の人間として認めない歴史(2)

van der Hart のタイプ1,タイプ2の分類/Ferencziだけはタイプ2の考え

方を持っていた/英国学派における解離理論

第5章 現代精神分析における「大文字の解離」概念の提案

現代的な精神分析理論における解離/精神分析における大文字の解離理

論/共意識状態の不思議

第Ⅱ部 解離と脳科学

第6章 転換性障害における他者性

はじめに/「転換性障害」は古い用語となりつつある/転換症状の脳科

学的説明

第7章 意識は常に一つの統合体である

部分的な心と自我障害/「部分としての心」は存在するのか?──『僕

を探しに』を読む/心とはそもそも一つである

第8章 特殊な他者としての黒幕人格と「攻撃者との同一化」

黒幕人格と攻撃性/黒幕人格の成立過程/「攻撃者との同一化」の脳内

プロセス

第9章 交代人格を部分としてとらえる離散的行動モデル

Putnamの離散的行動モデル

第10章 他者性の神経学的基盤

心とは神経ネットワークの産物である/ダイナミックコア仮説/離断脳

に見られる神経ネットワークの共存状態/DIDにおけるダイナミックコ

ア/まとめ

第Ⅲ部 解離性障害にどう対処するか

第11章 司法領域における解離と他者性(1)──責任能力とは何か

責任能力とは何か?/DIDにおいて責任能力が問われる状況のプロトタ

イプ

第12章 司法領域における解離と他者性(2)──「責任能力」をめぐる動向

現実の裁判においてDIDはどのように扱われているのか?/司法領域に

おけるDIDに関する見解/DIDの裁判 最近の動向/DID裁判のさらに新

しい動き/結論 最近のDIDをめぐる動きをどのようにとらえるべきか

第13章 治療論──あえて統合を目指さず

統合が最終目標か?/ただし平和共存には問題がある/解離の治療とオ

ープンダイアローグ/ある臨床例を通して ケースAさん

第14章 他者性を踏まえた解離性障害をどう伝えるか?

治療者が理解しておくべき前提──解離性障害の診断を惑わす要素/患

者にいかに伝えるか?

第Ⅳ部 解離性障害のこれから

第15章 解離性障害は「障害」なのか?

「障害」の概念とその表記の仕方/解離性障害の場合はどうか?/解離

性障害と差別の問題/LGBTQ “D” ?/解離性障害を障害とみなさないこ

ともまた差別となりかねない?/最後に提唱する「程よい」解離性障害

のとらえ方

第16章 座談「交代人格といかに出会うか」

エピローグ 臨床における他者との出会い

解離性障害と他者/人格同士の混線状態/「交代人格は互いに他者どう

し」であることになぜ私がこだわるのか/夢に出てくる私は他者ではな

いのか?/他者とは何か?/精神分析における他者/どうしてこれほど

他者の問題が重要なのか?/治療者の目指すこと

文 献

あとがきに代えて

索 引

☟☟☟下記から予約注文できます!☟☟☟

☟弊社発!岡野憲一郎先生による著作たち☟

☟電子版のみの取り扱い商品です☟

☟岡野憲一郎先生のブログです☟