災害の怖さを知っているからこそ、理屈で考える| 第8回内講(ゲスト:江尻浩二郎さん)

12月18日、第8回内講を開催しました。2024年最後となるゲストは、小名浜出身の江尻浩二郎さん。第1回内講のゲストとしてもお迎えし、伝説の回となるほど盛り上がったのですが、私たちが無計画な状態でお呼びしてしまったこともあり、江尻さんは心残りがあったそうです。ご本人から「リベンジしたい!」と申し出があり、再びお越しいただきました。

いわき市の歴史や文化、芸能についてリサーチを長年続けてきた江尻さんが、どんな防災を語るのでしょうか。そして、私たちの勢いに呑まれず江尻さんの満足いく内講ができたのか、レポートしていきたいと思います。

今回の内講も、下綴集会所で飲み食いしながらのユルいスタイル。テーブルには、メンバーが持ちよったいわきで評判の惣菜やお菓子などが並び、開始時間前から早くも宴会ムード満載! 準備をしていた江尻さんがある写真を映し出すと、メンバーから「江尻さん、この写真なんですか」と質問が。「今日話すつもりじゃなかったんだけど」と言いながらも、ある一枚の写真について語り始めました。

「よごされた川」というタイトルの写真には、1972年〜1974年頃の小名浜を流れる小名川が写っています。川沿いにびっしりと飲み屋が並び、川にはゴミが浮いている……まるでスラム街のような風景です。実は江尻さんのご実家が近所にあり、醤油味噌醸造業を営んでいたということもあって、御用聞きをしにこの飲屋街に通っていたんとだとか。今の小名浜からは想像もつかない驚きのエピソードにすっかり聞き入ってしまいました。

突如始まった前座によって場が温まったところで、2024年最後の内講がスタート。まずは、江尻さんのこれまでの人生を振り返ります。政治家を志して上京し大学へ進学するも、演劇と出会い熱中。卒業後は、秘境を中心とした日本各地や世界各国を放浪。震災を機に、いわきへ戻りFMいわきで働いていたり、フリーランスとして文化活動(町歩き、聞き取り、市街劇・芸術祭の開催など)を行ったり、東日本国際大学の教員をするなど、バラエティに富んだ活動をされてきました。江尻さんの人生をひとつずつ振り返っていたら翌朝になってしまうぐらい、ひとつひとつの経歴が濃密です。

次に紹介されたのは、江尻さんが幼少期の頃お父さんから教わったある昔話について。

「むがーしむがし、波引いで、津波来るどなった。ある人らは富ヶ浦さ逃げた。ある人らは熊寺さ逃げだ。さで、助かったのはどっちだ?」

江尻さんのご実家があった場所から、小名浜を見下ろせる高台に位置する富ヶ浦公園と、まちなかに鎮座する熊寺(自性院)のどちらに逃げれば津波から逃げられるか。私たちメンバーも小名浜のまちを想像してみます。

標高の高い富ヶ浦と思いきや、正解は熊寺。実は富ヶ浦に行く途中に、前座にも登場した小名川を通らなければなりません。津波は川を遡上してくるので、避難している途中で流されてしまいます。一方で、熊寺は周りよりもほんの少し高い場所に位置しているため、津波から逃れることができると江尻さんのお父さんは教えてくれたといいます。

この話に「印象よりも理屈で考えなければいけない」と強く衝撃を受けた江尻さん。それ以来、夢に出てくるほどいつか来る津波に対して大きな恐怖を抱くようになります。さらに1993年に起きた北海道南西沖地震で津波の被害を知った江尻さんは、被災地へ出向きその脅威を肌で感じ、さらに津波の怖さを知ったそう。

「あんなにも津波への恐怖を抱いていたのに、幸か不幸か、震災の時、僕はキルギスにいたんです」。震災をきっかけに帰国した江尻さんは、津波の被害にあった地元を歩き、どのくらいの高さの波が来たのか調べてみることに。その結果お父さんの教え通り、小名川は津波が遡上し川沿い付近は被害に遭った一方、熊寺は周囲と比べて標高がいちばん高く津波から逃れることができたのです。

ここからさらに真相を突き詰めるべく、江尻さんは小名浜のかつての資料をリサーチ。すると、熊寺付近の標高の高いところには地位の高い人たちが住んでいたことが判明。さらに、地形に詳しい専門家によれば、ここだけ地形が不自然になっており、津波から逃れるために盛り土されているのではという説も出てきました(熊寺の僧侶いわく、盛り土をした可能性は低いそう)。

津波をただ怖いものとして捉えるのではなく、お父さんの教えである「理屈で考える」を実践したことで、地元を深く考察するきっかけとなったのです。そこから、江尻さんは地形に注目して町歩きを続けていくうちに、今度は町なかを不自然に流れる川に注目。現代のようにテレビやラジオもない時代、洪水や津波が起きたとき先人たちはどのように川を管理し、コントロールしていたのか。水と人々の暮らしの関係性が、「理屈で考える」ことによって見えてきたといいます。

江尻さんが津波に対して恐怖を感じていたのと同じように、内郷の水害被害に遭われた方々も豪雨の怖さを感じています。だからこそ、「理屈で考える」ことは防災に欠かせない考えなのではないでしょうか。指定されている避難場所までのルートは安全なのか。自宅の標高や地形がどうなっていて、水はどこから流れてくるのか。理屈で考えるからこそ、どこに危険が潜んでいるのか可視化することができ、いざという時も冷静に判断して行動できるのです。

最後に、江尻さんも長年続けている「話を聞く」についてお話しいただきました。現在、私たちは証言マップの作成に向けて水害被害の証言を集めています。江尻さん自身も、これまで市内の歴史や文化だけでなく、原発から避難してきた方々などさまざまな声を集めた経験があるということで、「話を聞くことの心得」を伝授していただきました。

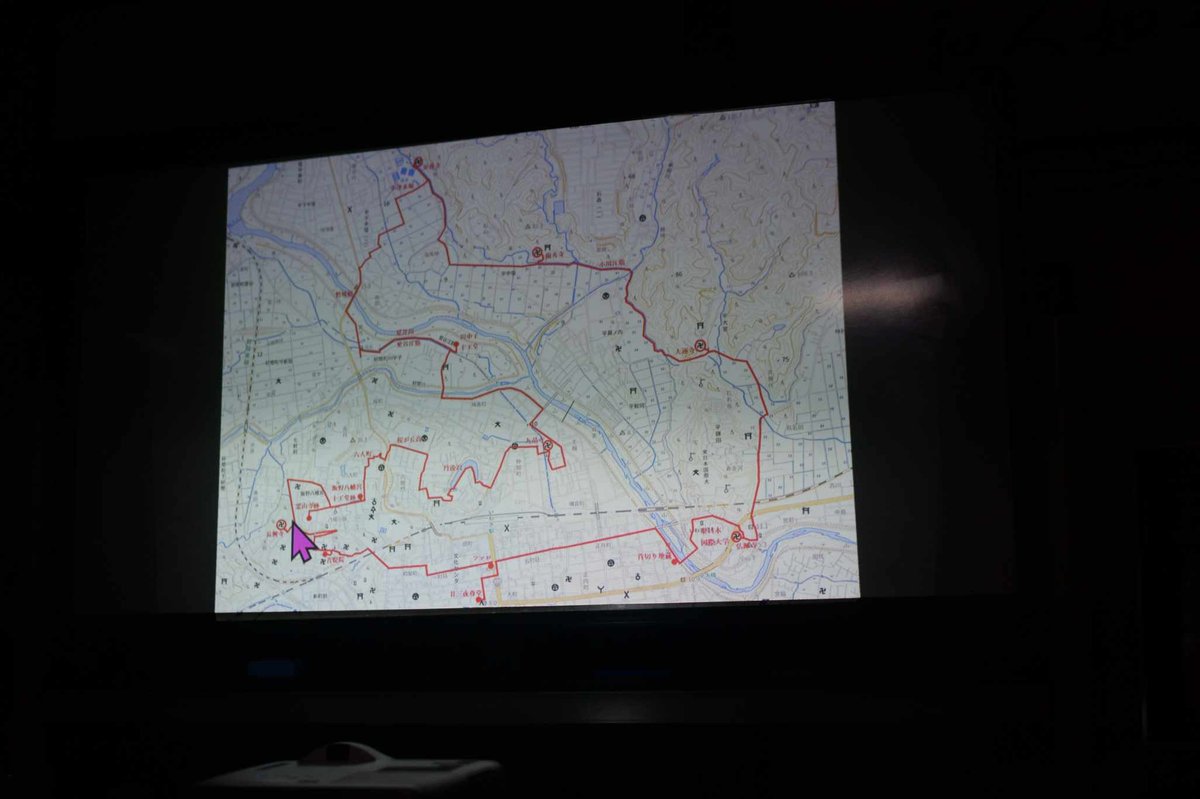

ここで証言マップの話があがったところで、司会から「昆さんから防災マップについて提案があるそうです」とマイクが渡されました。 昆さんは、これまで何度も内講に参加していただいている常連さん。なんとお住まいの郡山からいつも片道1時間かけて、足を運んでくださいます。

「先日、私が参加した防災の会で、視覚障害者のための触れる防災マップというのがあると知ったんです。内郷の皆さんにもぜひ知ってもらいたいと思って、今日実物を持ってきました!」実際に触ってみると、点字のような凸凹がプリントされており、参加者も興味深々。メンバーから「内郷は大きな病院が多いということもあって、医療と福祉の町といわれている。障害のある方々の防災という視点も不可欠だ」という声があがりました。

そして、触れる防災マップ以上に参加者が気になったのが、昆さんの正体。ゲストの江尻さんのことを半分忘れかけ(?)、昆さんに次々と質問していきます。昆さんは会社員の傍、通訳ガイドや地域の魅力を発信するライター、日本に住む海外の方に向けた「やさしい日本語」の活動などを行っているそう。そんな素晴らしい活動をされている方が常連さんだったと知り驚くとともに、そこからインスピレーションを受けてメンバーたちからアイディアがどんどん湧いてきます。

「内郷はスリランカ人がたくさん住んでるから、やさしい日本語を使って、外国の方向けの防災教室とかやってもいいよね」

「防災だけじゃなくて、内郷の歴史とか文化も学べたらいいのでは」

など、今後の私たちの幅をさらに広げるアイディアが集まりました。 毎週行っている定例会議だけでは、ここまで発展したアイディアは出なかったのではないでしょうか。

これこそまさに、内講の狙いである「いわき市内外のさまざまな方にお話を伺い、共におしゃべりし合うことで防災のヒントにする」なんだと改めて実感する一夜となりました。

2度もゲストとしてお越しいただいた江尻さん、そして触れる防災マップを共有してくださった昆さん、ありがとうございました!

2025年も引き続き、さまざまな方々をお呼びして、ワイワイと楽しみながら内講を続けていきたいと思います。