ルソー『言語起源論』解説

はじめに

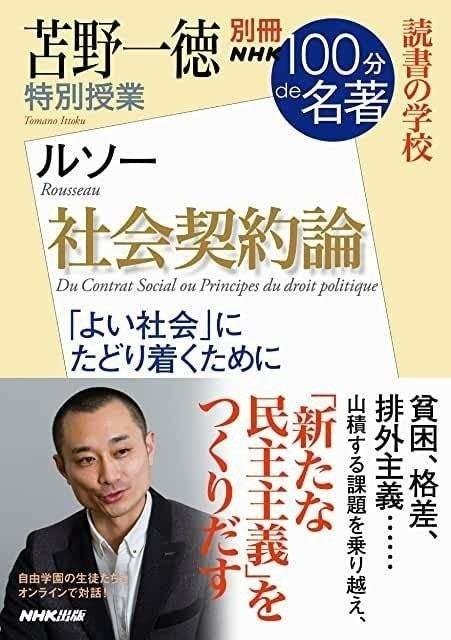

新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、ルソー『言語起源論』解説第1弾をお届けします。(『エミール』や『人間不平等起源論』『告白』『孤独な散歩者の夢想』の解説もしています。)

苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。

ジャン=ジャック・ルソーが、言語、および音楽の起源について論じた本書。

彼の死後に出版されたものです。

ルソーは言います。言語、それは、単なる身体的な「欲求」からではなく、人びとが互いにつながりたいとする「情念」によって生まれたものである、と。

ルソーによれば、原初の言語は詩的なものでした。

それはやがて、旋律となり、音楽を生み出すことになりました。

音楽家としても知られていたルソーならではの(「むすんでひらいて」は、ルソーのオペラの一節です)、ユニークな、しかし説得力ある言語・音楽起源論と言えるでしょう。

人類の揺籃期の話ですから、ルソーの説はあくまでも「仮説」です。

しかしその類まれなる人間洞察や、読者を強く惹きつけずにはいない文章を読めば、ルソーの説を、読者はきっと信じたくなってしまうのではないかと思います。

1.言語の起源は、身体的な「欲求」ではなく精神的な「情念」にある

まずルソーは、原初の人間はコミュニケーションのためにジェスチャーと声を使っていたと考えます。

つまり、視覚と聴覚に基づくコミュニケーションです。

視覚は、伝えたいメッセージを最も直接的に相手に伝えることができるものです。

ルソーはこんな面白い例を挙げています。

「軍勢とともにスキタイに入り込んだダレイオスは、スキタイ王から、カエル、鳥、ネズミと五本の矢を受け取った。伝令は黙って贈り物を渡し、立ち去った。この恐ろしい訓示は理解され、ダレイオスは大いに急いでかろうじて自国に帰った。この記号を手紙で置き換えてみれば、それが脅迫的であればあるほど怖くないだろう。大ほらにすぎなくなり、ダレイオスはそれを笑っただけだっただろう。」

そして言います。

「このように、人は耳よりも目に対してよりよく語りかけるものだ。〔中略〕音は色の効果を持つ時ほど力強いことはない。」

しかしその一方で、人の情念を震わせるのは、視覚的な言語ではなく聴覚的な言語の方だとルソーは言います。

「しかし心を感動させ情念を燃え上がらせなければならない時、事態はまったく異なる。くり返し感銘を与える言説の連続的な印象は、一目ですべてが見える物自体の存在より、はるかに人を感動させる。」

以上から、ルソーは次のように言います。

「われわれに身体的欲求しかなかったなら、われわれがことばを話すことが決してなく、身振りの言語だけで互いに理解し合えたということは大いにありうることだと考えられる。」

身体的な欲求やメッセージを伝えるだけなら、われわれは繊細な言語などというものを必要としなかったに違いない。

では、なぜ人は言葉を必要としたのか?

「この起源はどこから来るのだろうか。精神的な欲求、情念からである。生きる必要によって互いに避け合う人間たちを、すべての情念が近づける。人間たちから最初の声を引き出したのは、飢えでも渇きでもなく、愛、憎しみ、憐憫の情、怒りである。」

愛、憎しみ、憐憫、怒り……。

こうした細やかな情念を伝え合うために、私たちは繊細な言語というものを発明したとルソーは言うのです。

先述したように、これはあくまでもルソーの仮説です。

その意味で、私たちは、ルソーの言う原因と結果をひっくり返して考えることもできるかもしれません。

繊細な言語が発明されたから、私たちは繊細な情念を自覚した、あるいは育むことができたのだ、と。

情念が先か言語が先かは、実際のところわからないことですが(おそらく相互作用しているという言い方が正確なのでしょう)、しかし言語が、単なる身体的欲求を伝えるためではなく、微細な情念を伝えることと最も密接に関係しているのだと喝破したのは、やはりルソーの慧眼と言うべきでしょう。

ルソーによれば、身体的な欲求は、情念に比べれば人びとをつなげるよりむしろ遠ざけるものです。

原始の人びとにとって、家族・親族以外の見知らぬ人は、恐怖の対象であるからです。

「原初の時代において、地上に散らばっていた人間には、家族以外に社会はなく、自然の法以外に法はなく、身振りや分節されていないいくつかの音以外に言語はなかった。彼らはいかなる共通の博愛の観念によっても結ばれておらず、力以外にいかなる審判者もいなかったので自分たちを互いに敵同士だと思っていた。」

このような時代において、人びとは恐怖を感じながらも平和な暮らしを送っていました。

「だれもが、自分の手の届くものしか知らず、それしか望まなかった。各人の欲求は彼を同胞たちに近づけるどころか、同胞たちから遠ざけていた。人々は出会うと互いに攻撃しあったかも知れないが、めったに出会わなかった。いたるところで戦争状態が支配していたが、地球全体が平和だった。」

ルソーによれば、精神的な情念は、そんな彼らを結び合わせることになるのです。

ここにこそ、言語の起源がある。

「炎を見ると動物たちは逃げだすが人間は引き寄せられる。人々は共同の炉の周りに集まり、宴を行い、踊りを踊る。習慣の甘美な結びつきは知らず知らずのうちに人間を同胞たちに近づけ、その粗野な炉の上には、人間性の最初の感情を人々の心の奥深くにもたらす神聖な火が燃えている。」

あまりに美しい、そして説得力ある、言語の起源論と言うべきでしょう。

2.最初の言語は比喩的(詩)だった

続いてルソーは次のように言います。

「人々はまず詩でしか話さなかった。理論的に話すことが考えられたのはかなり後のことである。」

言語が情念を伝えるところから始まったとするならば、最初はすべてが情熱的な詩のようなものであったに違いないとルソーは言います。

しかしその進化とともに、それは冷たく理論的なものになっていきます。

「それはより正確になるが情熱的でなくなる。感情に対して観念が置き換わり、もはや心にではなく理性に語るようになる。そのこと自体によって抑揚は消え分節が広まり、言語はより正確でより明晰になるが、よりだらだらとして無声で冷たくなる。」

3.北方の言語と南方の言語

そのことをよく表すのが、北方の言語と南方の言語の違いです。

一般に、南方の言語の方が情熱的で、北方の言語の方が冷たく理知的であるとされています。

このことについて、ルソーは次のように言います。

「暑い国々の情念は、恋愛と柔弱さに起因する官能的な情念である。自然は住民にあまり多くのことをしてくれるので住民たちはするべきことがほとんどない。」

温暖な南の国々では、生活の必要のための理論的な言語を発達させる必要が少なく、情念的な言葉が今も豊かに残っているのです。

他方の北方のヨーロッパ人は、その寒さのゆえに、情念的につながる以上に理知的に協力し合う必要があり、それが理論的な言語を発達させることになりました。

そんな「冷たい言語」を用いる北方のヨーロッパ人は、したがって、南方の人びとの精神性を十分に共有することが難しいとルソーは言います。

だからイスラームの精神も、ヨーロッパ人は十分に理解することが難しいだろう、と。

「アラビア語を少し読めるからと言って『コーラン』に目を通して微笑を浮かべる人がいても、マホメットがみずから、その雄弁で律動的なこの言語で、心よりも先に耳を魅惑する響きのいい声で、しかも常に熱狂の抑揚で教えに魂を込めながら預言するのを聞いたならば、次のように叫んで大地にひれ伏しただろう。「神に遣わされた偉大な預言者よ、栄光や殉教に導いてください。私たちは勝利するか、さもなければあなたのために死にたいのです。」」

4.音楽の起源

言語の起源に続いて、ルソーは音楽の起源についても思索をめぐらせます。

ルソーの考えでは、音楽の起源は旋律(メロディー)以外の何ものでもありません。

「詩は散文より先に発見された。それは当然だった、情念は理性よりも先に語ったのだから。音楽についても同様だった。最初は旋律以外に音楽はなく、音声言語の多彩な音以外に旋律はなく、抑揚は歌を形作り、音長は拍子を形作り、人は分節や声〔母音〕によってと同じくらい、音とリズムによって話していた。」

これは、同時代の音楽家ラモーに対する批判でもあります(本書ではラモーが名指しで批判されているわけではありませんが)。

ラモーは、音楽の起源は「和声」にあると考えていました。美しい音の組み合わせこそが音楽の起源なのだと。

しかしルソーに言わせれば、それは芸術の何たるかを全く理解しない戯言なのです。

ラモーのような音楽家は次のように言います。

「私は芸術の偉大な真の原理をお見せしました。芸術の原理ですって。すべての芸術、すべての学問の原理ですよ。色の分析とプリズムの反射の計算によって、自然にある唯一の正確な関係、すべての関係の規則が与えられます。ところで、宇宙ではすべてが関係にすぎないのです。つまり絵を描くことを知っていれば、色の組み合わせ方を知っていればすべてを知っているのです。」

これに対してルソーは言います。

「このように推論するほど感情と趣味が欠けていて、絵画がもたらしてくれる快楽を愚かにもその芸術の物質的側面に限定してしまうような画家がいたらわれわれは何と言うだろうか。」

「つまり絵画は視覚に快いように色を組み合わせる術ではないのと同様に、音楽は耳に快いように音を組み合わせる術ではない。それだけなら、どちらも芸術ではなく自然科学のうちに含まれるだろう。」

音楽を音の理論的な組合わせに、絵画を色の理論的な組合わせに還元する者は、芸術のことを何も分かっていない。そうルソーは言うのです。

芸術とは、単なる科学的・物理的な刺激−反応ではなく、そこに精神の偉大さを感じさせるものなのです。

「それがわれわれの神経に引き起こす振動のみによって音を考えている限り、音楽の真の原理も、心に対する音楽の力についての真の原理も得られることはないだろう。」

「われわれの感覚がわれわれに対してひき起こす最大の力が精神的な原因によるものでなければ、野蛮人に対しては無であるような印象に対してなぜわれわれはかくも感じやすいのだろうか。われわれの最も感動的な音楽はカリブ人の耳にとってはうつろな騒音にすぎないのはなぜだろうか。」

したがって、音楽の起源は和声などにではなくメロディーにあると言わねばならない。

メロディーこそが、人間の情念、その精神の豊かさを最も表現するものであるからだ。

そうルソーは言うのです。ある種の「科学的音楽論」批判と言えるかもしれません。

「旋律は声の変化を模倣することによってうめき声、苦痛や喜びの叫び、脅し、うなり声を表現する。情念の音声的記号はすべて旋律の領域に属している。旋律は言語の抑揚や、各言語において心の動きに用いられる言い回しを模倣する。旋律は模倣するだけでなく語り、分節はないが生き生きとしていて熱烈で情熱的なそのことばづかいは音声一言語そのものよりも百倍も力強い。」

「しかし和声は旋律を束縛することによって旋律から力強さと表現力を奪い、旋律から情熱的な抑揚を消し去りその代わりに和声的な音程を置き、弁舌の調子の数だけ旋法があるはずの歌を二つの旋法だけに従わせ、その体系に収まらない無数の音や音程を消し去り破壊してしまう。」

芸術を物理的法則に還元してしまう芸術家を、ルソーは改めて次のように批判します。

「彼らは、この芸術を純粋に身体的・物理的な印象に近づければ近づけるほどこの芸術をその起源から遠ざけてしまい、原初の力強さをそいでしまう。声による抑揚を離れて和声の制度に専念することで、音楽は耳にとってよりうるさくなり、心にとって甘美さをより失った。音楽はすでに語るのをやめてしまった。やがて音楽は歌わなくなり、そのすべての和音と和声全体をもってしでもわれわれに何の効果も及ぼさなくなるだろう。」

芸術をその形式や機能や法則に還元して考えてはならない。

むろん、それらも芸術作品の契機ではある。

しかしこれらの契機は、あくまでも人間的情念との関係において意味を持つのだ。

ルソーはそう考えるのです。

当たり前と言えば当たり前かもしれませんが、すぐれた芸術論・音楽論と言えるだろうと思います。

5.言語と政治

最後に、ルソーは当時の政治社会と言語との関係について次のように論じます。

「説得が公共の力の代わりとなっていた古代においては、雄弁は必要だった。公共の力が説得を代補している今日では、雄弁は何の役に立つだろうか。「これが朕の意志である」と言うには、芸も文彩も不要である。」

「社会は最終的な形態を取った。大砲と金貨をもってしないと何も変わらなくなり、「金を出せ」ということ以外に民衆に言うべきことがなくなったので、それは街角の張り紙か家々に入る兵士をもって言うのである。そのためには人を集める必要はない。むしろ臣民は散らばったままにしなければならない。それは近代政治の第一の格言である。」

絶対王政の時代、言語はただの「命令」の言語になりはててしまいました。人びとを結び合わせる(団結させる)情念的な言語は、絶対君主にとっては邪魔なものなのです。

『人間不平等起源論』や『社会契約論』で、支配ー被支配社会を批判し、「よい社会」の原理を探究したルソーですが、本書でもまた別の角度からこの問題にアプローチしているのが、とても面白いところだと思います。