ルソー『告白』解説(1)

はじめに

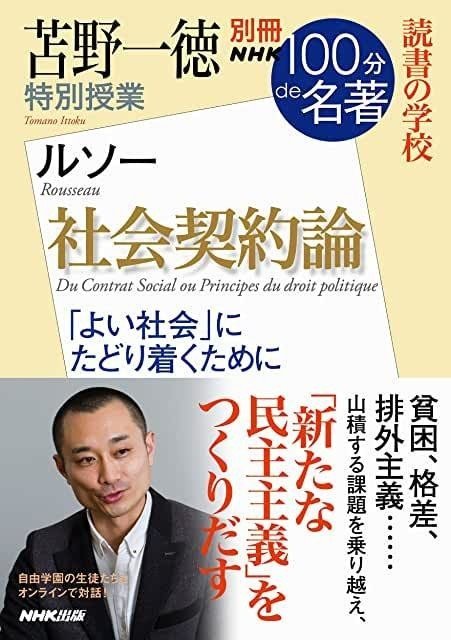

新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、自伝文学の傑作、ルソー『告白』解説第1弾をお届けします。(『エミール』や『人間不平等起源論』の解説もしています。)

苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。

ほとんど孤児同然だった身の上から、ヨーロッパ最大の思想家へと上り詰めたルソー(1712〜1778)。

作曲家としても成功し、ヨーロッパで最も売れたベストセラー小説『新エロイーズ』をものし、教育学不朽の名著『エミール』を書き、フランス革命の理論書となった『社会契約論』で世界史を大きく動かした、まさに天才の名にふさわしい哲学者です。

しかし本人は、その成功を喜べず、ずっと自然の中で隠遁したいと考えていました。

中でも、『社会契約論』における民主主義の宣言、それ以上に、『エミール』における反キリスト教的思想のために逮捕状が出て、逃亡生活を余儀なくされてからは、数々の誹謗中傷に苦しむことになりました。

晩年は、精神的な錯乱や被害妄想に苦しみ、彼を愛してくれた人たちとも絶縁。貧困の中、66年の生涯を閉じました。

本書は、そんなルソーが、多くの「敵」たちからの誹謗中傷に対して、自分のありのままを包み隠さず書くために執筆したものです。

そのあまりに純粋でストレートな心情告白は、自伝文学の金字塔とされ、その後のあらゆる自伝的作品のお手本となりました。

じっさい、本書を読んでいると、ルソーの心のほとばしりがこちらの心にも伝染するようです。

『エミール』の著者でありながら、自らの子どもを5人とも孤児院に捨てたルソー。

露出趣味があり、精神が錯乱し、しかし激しい愛に満ちていた人……。

その、あらゆる方面に精神が弾け飛んだような類いまれなる個性には、終わることのない興味をかき立てられます。

お時間がある時に、ぜひじっくり味わっていただきたい名著です。

1.幼少期

1712年、ルソーは、時計師の父イザックと、母シュザンヌとの間に生まれました。

母はルソーの出産後すぐに死去。このことは、ルソーの精神に大きな影響を与えることになります。

父は、妻の死を大いに嘆き悲しみ、幼いルソーによく次のように言っていたと言います。

「『ジャン=ジャック、母さんの話をしよう』と父がいうと、『ええ、お父さん、また泣くんでしょう』とわたしは答えたものだ。これをきくだけで、父の眼には涙があふれた。『ああ』と、せつなそうにいう。『母さんをかえしてくれないか。お父さんをなぐさめておくれ。母さんがわたしの心につくって行った穴をふさいでおくれ。おまえがただわたしの子だというだけだったら、こんなに可愛いだろうかしら?』」

ルソーは病弱な少年でした。生涯、尿閉症に苦しみ、子どもの頃は生きながらえることさえ危ぶまれていました。

そんなルソーを、よく世話してくれたのは叔母でした。

「わたしはこの叔母から音楽の趣味、というより情熱をおしえられたと信じている。もっともこれはずっと後に発達したのだけれども。叔母は歌謡を不思議なほどたくさん知っていて、甘い、かぼそい声でうたった。」

やがて音楽家となるルソーの素養は、この叔母によって育まれたのかもしれません。

幼少期の頃の自分のことを、ルソーは次のように言っています。

「わたしはものを考える前にまず感じた。これは人間の通有性であろう。ただ、わたしはほかの人よりも強くこれを経験した。」

あまりに豊かな感受性。これが、のちにルソーを歴史的な思想家にするとともに、耐え難い苦しみに陥らせることになるのです。

ルソーの父は、熱心に彼を教育しました。幼い頃から、ルソーは本の虫でした。

ルソーには7つ上の兄がいましたが、父はジャン=ジャックの教育に熱心なあまり、彼のことをなおざりにしてしまい、結果、兄は家出、やがて行方不明になってしまうのでした。

2.父の逃亡と、ランベルシエ牧師

ある日、父がフランスのゴーチエという大尉と喧嘩をしたかどで牢獄に入れられそうになる事件が起こります。

議員とのコネのある相手は、罰を逃れます。

これを不当に思った父は、ジュネーヴから逃げ出すことを決めてしまいます。

こうしてルソーは、ベルナール叔父に預けられることになりました。

やがてルソーは、叔父の息子、すなわちルソーのいとこと共に、ランベルシエ牧師のところへ寄宿させられることになります。8歳の時のことでした。

牧師の妹の、当時30歳だったランベルシエ嬢は、母親のようにルソーらに接しました。

しかし彼女は、時にひどく折檻する人でもありました。

この折檻に、ルソーは性的興奮を覚えたことを告白しています。ルソーの人となりを知る上でのエピソードとして、とても有名な告白です。

「8つのときにこの30歳の独身の婦人からうけたこの子供の折檻が、わたしの好みや欲望や情熱、その後のわたしまで、すっかり決定したということ、しかもそれが当然予想されるものと反対の方向をとったということ、誰がそれを信じてくれよう。」

さて、ある日、このランベルシエ嬢の櫛がなくなるという事件がありました。

犯人として疑われたのは、ルソーでした。

呼ばれたベルナール叔父は、彼をひどく折檻しました。

ルソーはこう言っています。

「肉体の苦痛は、はげしかったけれど、さまで感じなかった。感じたのは、屈辱と怒りと絶望だ。」

この経験が、その後、彼があらゆる不正を憎む源になったとルソーは回想しています。

「およそ不正を見たり聞いたりすると、それが誰のことであろうと、どこで起こったことであろうと、まるで自分の身の上にふりかかったことのように、わたしの心はかっと燃えたつ。凶悪な暴君の残酷さ、生臭坊主のずるい悪事などを読むと、百ぺん命を落としてもいいから、そんな奴らを短刀で刺し殺しに行ってやりたいと思う。」

3.ルソーの恋

その後、ルソーはニヨンに落ち着いていた父を訪ねます。

ここで、22歳のヴュルソン嬢に出会います。ルソー、11歳。

ヴュルソン嬢からすれば、可愛いおもちゃを手元に置いておくくらいのつもりだったのでしょう。しかしルソーは、彼女に激しい恋心を抱くようになります。

同時に、もう1人、ルソーはゴトンという少女に恋をします。

いや、恋と言うより、これは欲情であったとルソーは告白しています。

激しい恋と、欲情的な恋。ルソーはその後も、この「2種類の恋」を何度か味わうことになります。

「わたしは、どちらも非常に真実な、非常に異なった二種の恋を知っている。どちらもひどく激しいものだが、どちらもおだやかな友情とは似もつかない。わたしの全生涯は、すっかり性質のちがったこの二種の恋愛によって分かたれている。この二つを同時に経験したことすらある。」

4.徒弟時代

ルソーは、デュコマンという彫金師の徒弟になります。

非常に暴力的な若者で、ルソーはその圧制にずいぶんと苦しめられることになりました。

唯一の慰めは読書でしたが、それがデュコマンの気をさらに悪くし、見つかる度に罰を受けました。

それでもルソーは、貸本屋で本を借り、やがてそのすべての本を読破することになったのでした。

こうして16歳になったルソーは、ついに親方の元を逃亡する決意をします。

その後、彼はついに、運命の出会いを迎えることになるのです。

5.ヴァランス夫人

逃亡の末、サヴォワの司祭ポンヴェールと知り合ったルソーは、彼にヴァランス夫人という女性を紹介されます。

気難し屋のおばさんを想像していたルソーは、しかし彼女を一目見て、恋に落ちることになるのです。

時に、ヴァランス夫人、28歳。

「とにかく、これ以上に美しい顔、美しい胸、美しい手、美しい腕は見られなかった。」

この出会いが、ルソーのその後の人生を決定づけることになるのです。

6.カトリックに改宗

ヴァランス夫人は、ルソーをプロテスタントからカトリックに改宗させるため、トリノの救済院へ行かせることにしました。彼女の信心からでしたが、同時に、そうすれば職が見つかるだろうとの打算もルソーにはありました。

ルソーは言います。

「どの宗教が本当のものであるにせよ、とにかく自分は信仰を金で売ろうとしている。」

ところが、カトリックの僧侶たちと、ルソーはどうしても議論せずにはいられませんでした。しかも、すでに大量の知識を得ていたルソーは、彼らを論駁してしまうほどの知性がありました。

しかし、とにもかくにもルソーは改宗することになります。

ところが、期待していた職は紹介してもらえず、20フランをあてがわれただけで彼は救済院を追い出されてしまったのでした。

「何か利益があろうかと思ってしてきた今までのことから、ただ同時に背教者となり、なぶりものになったという思い出しか残っていない。」

しかし同時に、彼は再び自由になったのです。

「生まれて初めて、二月ものあいだ監禁されていたわたしだ。そこを出てまず感じたのは、自由をとりもどしたということだった。」

7.バジール夫人との恋

その後、彼はバジール夫人という女性と出会います。

彼女とは、情事の寸前までことが進みましたが、結局はうまくいきませんでした。

ルソーは、自身の恋愛について次のように書いています。

「わたしはあまり真剣に、あえていえば、あまり完全に恋をするので、容易に幸福にはなれないのである。かつてわたしのほど、烈しくて同時に純真な愛情はなく、またわたしのほど、やさしく真実で、私心のない恋はなかった。わたしは好きな人のためなら、自分の幸福は千度でもすてる気だった。その人の体面をまもることが自分の命よりたいせつだ。自分の享楽のために、相手のひとの安らかな気持をひと時でもみだしたくない。そのため恋のくわだてに、気をくばり、ひそかにし、慎重にするので、いつもうまく行ったことがない。女のことであまりいい目にあわなかったのは、いつも相手を愛しすぎたためである。」

8.ルソーの後悔

その後、ルソーはヴェルセリス伯爵夫人の奉公人になります。

彼が生涯後悔することになる事件は、この夫人が亡くなった後に起こりました。

この家のリボンを、ルソーは盗んでしまうのです。

それがバレたルソーは、このリボンは料理女のマリオンからもらったものだと嘘をつきます。

かわいそうに、マリオンは家を追い出されてしまいます。

「可哀そうに娘は泣きだして、ただこれだけいった。「ああ、ルソーさん! あたしはあんたをいい人だと思っていたのに。あたしをひどい目におあわせね。でも、あたしはあんたのような立場にはなりたくありません」それだけだった。」

しかしルソーは、じつはマリオンのことが好きだったのです。

「わたしがあの不幸な娘に罪をきせたとき、その動機は、この娘が好きだったからなのだ。へんな話だが、事実である。この娘のことをいつも考えているので、つい頭にうかんだままに、その名を使って言いわけをした。わたしは自分のしたかったことを彼女がしたといって罪をなすりつけ、リボンをわたしにくれたといった。それはわたしが、この娘にリボンをやりたいと考えていたからなのだ。」

9.ルソーの性癖

ルソーには露出癖がありました。このことについても、本書には赤裸々に描かれています。

「わたしの興奮はだんだんつのり、情欲のおさえようがないので、ずいぶん突飛なやり方でそれをかきたてた。わたしは暗い小道や隠れた場所を探して、そこで自分が女性のそばでこうしていたいと思うような格好をして、遠くから女の目に見せたのだ。彼女らの見たのは 猥褻 な物ではなかった。そんな物はわたしの念頭にも浮かばなかった。じつはこっけいな物だったのである。こんなものを女の目にさらして感じていた愚かしい快感は、書きようもない。」

しかしある時、これがサーベルを持った男に見つかり、捕まり、それ以降、ルソーはできるだけこのような行為を控えるようになったと言います。

10.サヴォワ助任司祭

ルソーの『エミール』に、「サヴォワ助任司祭の信仰告白」という有名な箇所があります。のちにルソーに逮捕状が出ることになったその理由の箇所でもありますが、この助任司祭にはモデルがいます。

ゲーム氏というお坊さんで、ルソーはこの時期、ゲーム氏に出会い、その人柄に大いに感化されたのでした。

また、のちにルソーはヴァランス夫人に神学校に入れられることになるのですが、そこで出会ったガチエ氏もまた、サヴォワ助任司祭のモデルになりました。

ルソーを熱心に教育してくれたガチエ氏は、その後、ある娘に子どもを身ごもらせてしまい、大スキャンダルとなりました。

「通則として、僧侶は結婚した女でなければ、子供を生ましてはいけない。こういうしきたりの掟にそむいたというので、牢に入れられ、職をうばわれ、追放された。その後もとどおりの身になれたかどうか、わたしは知らない。ただこの人の不幸の感情がわたしの心に強くきざまれて、『エミール』を書くとき記憶にうかんできた。そこで、ガチエ氏とゲーム氏を一つに結びつけて、この二人の尊敬すべき僧侶から『サヴォワの助任司祭』の原型をつくったのだ。」

11.自己研鑽の日々

ヴァランス夫人の元へ戻ったルソー。

二人はいつしか、「ママン」「坊や」と呼び合う仲になります。

夫人の家に同居するようになったルソーは、またも読書に明け暮れます。

ここで、彼はやがて思いがけず思想家となる基礎を作ることになったのです。

ルソーは言います。

「どういうふうにだかはっきりいえないが、わたしの中にはほとんど相容れない二つのものが結合している。非常に熱烈な気質、はげしい衝動的な熱情と、生まれ出るのに暇がかかって、とりとめなく、しかも事のすんだ後に現われる思想と、この二つである。」

激しい情熱で何一つ見えなくなるが、その後、少しずつ思想が現れる。これがルソーの思想スタイルだったようです。

記憶力のなさについても、ルソーは次のように言っています。

「何しろ、言語の記憶力というものがまったくなくて、一生、六行の詩さえ暗記できなかった人間なのだ。一つの文章を五晩も六晩も頭の中でこねまわしてから、やっと紙に書けるようになった、ということもあった。」

のちに社交界でもてはやされるようになるルソーですが、こんなことも言っています。

「ひとは社交の集まりなどでどうしてしゃべったりできるのか、わたしには想像もできない。だって、ひとことしゃべるごとに、そこにいる全部の人を見わたしておかねばならない。誰かの気にさわることを確実にいわぬようにするためには、みんなの性格を知り、それぞれ身の上話を知っておかねばならない。」

12.音楽家もどき

ある時期、ルソーは、突然姿を消したヴァランス夫人を追って旅に出た間に、ローザンヌに暮らしたことがありました。

ここで彼は、何を思ったか、それまでほとんど経験もないのに、自分はパリから来た音楽教師であり作曲家であると名乗ります。

「当時わたしの頭がどんなに狂っていたか〔中略〕を知るためには、わたしが一時にどんなにいろいろ非常識なことをやり出したかを見ればいい。節一つ読めないわたしが歌の先生だ。」

楽団を集めて、彼は自分が作曲した曲の演奏会を開きます。

「わたしはおごそかに拍子をとりだし、演奏がはじまった……いやまったく、フランス歌劇はじまって以来、誰だって、こんなめちゃくちゃ音楽は聞いたことがあるまい。」

13.圧制者への憎悪

ヴァランス夫人を追って旅を続けるルソー。

リヨンへ向かう途中、こんな経験をすることになりました。

道に迷って、飢えと渇きで死にそうになっていたところ、ある農民の家を見つけました。

食べ物がほしいと言うと、出てきたのはあまりに粗末な食事。

それでもガツガツと食いつくと、その食べっぷりを見た農民は、上等の黒パンとハムとワインを出してきてくれました。

聞くと、圧制者が農民にはギリギリの生活をさせるため、それ以上の富はことごとく税として持っていくとのこと。だから隠しているのだと。

この経験が、圧制者への憎悪を生むことになったとルソーは言います。

「彼がこのことについていったことはみな、いままで考えてもみなかったことで、わたしにいつまでも消えない印象をあたえた。不幸な人民のうける苦しみとその圧制者にたいして、以後わたしの心の中で発展したあの消しがたい憎悪の芽ばえはここにある。」

14.三角関係

ついにヴァランス夫人と再会したルソー。

しかしその後、奇妙な三角関係が始まることになります。

ヴァランス夫人は、使用人のクロード・アネと愛人関係になっていたのです。

しかしルソーは、二人の関係を祝福します。

「この愛すべき婦人の性格がすぐれていることの一つの証拠は、このひとを愛した人間がみなたがいに愛しあったことだ。嫉妬、いや競争心までも、このひとがよびおこす主要な感情のまえに消えてしまう。このひとをとりまく人間がたがいに悪意をいだきあったことを決して見たことがなかった。」

そんなルソーもまた、やがて次のようないきさつから、ヴァランス夫人と関係を持つことになるのです。

徐々に音楽の能力を磨いていったルソーは、音楽教師になりました。。

すると、たちまち女子生徒たちから大人気に。

その中に、これまでに見た中で最も美しいと彼が言う、ラール嬢がいました。

彼女の気を引きたいルソー。しかしルソーの気を引こうとしたのは、なんとラール嬢の母親でした。

そのことを知ったヴァランス夫人は、何を思ってか、ルソーを青春の危機から救うと言って、自らと関係を持つことをルソーに提案します。

「ママンはわたしを青春の危険から救うためには、もうわたしを一人前の男として取りあつかうべき時だと考えた。そして、そのとおり実行したのだが、そのやり方は、女がこういう場合にかつて思いつきもしなかったような変わったものだった。」

「ママンはその日は終日二人きりでいられるようにとりはからっておいた。一日をついやして、わたしにあたえようとする恩恵の準備をさせようというのであった。それもよその女のように手管や媚態をつかったりするのでなく、情理をつくした談話によって説くのである。」

「はじめてわたしは女の腕に抱かれる自分を見た。熱愛している女の腕に。わたしは幸福だったか。いな。快楽は味わった。だがその快楽の魅力を、なにかは知らぬうちかちがたい悲しみが毒していた。わたしは近親相姦をおかしたような気持だった。」

ついに結ばれた二人でしたが、ルソーはこうして、近親相姦をおかしたような複雑な気持ちにかられたのでした。

こうして奇妙な三角関係が続いたしばらくの後、クロード・アネが死去してしまいます。

この時を境に、ヴァランス夫人は経済的に破綻していくことになります。

それまで家計を管理していたアネが死んだことで、浪費せずにはいられない夫人は、徐々に没落していくことになったのです。

15.病気に

ある日、ルソーは化学実験に失敗して死にかけます。

何とか回復してからも、健康状態がすぐれず、ヴァランス夫人は彼を誘って田舎で過ごそうと言います。

二人はレ・シャルメットに居を構えます。ルソーは言います。

「ここでわたしの生涯の、短い幸福の時がはじまる。」

ここで彼は、また読書に没頭します。その自分なりの方法を、彼は次のように書いています。

「わたしには能力が不足していた。たしかに勉強の能力がつねに不足していた。にもかかわらずわたしがわずかでも進歩しえたのは、この方法のおかげである。すなわち、一人の著者のものを読むときは、自分の思想やその他の著者の思想を持ち込んだり、論争したりしないで、その著者の思想の全部を採用し、それに従う、という法則をもうけたのである。」

16.ヴァランス夫人の元を去る

医者に診てもらうため、しばらくヴァランス夫人の元を離れていたルソーでしたが、戻ってきた時、あることに気づいてしまいます。

ヴァランス夫人に、新たな愛人がいたのです。

18歳の、ヴィンツェンリードという青年でした。

「金髪の、おもしろ味のまったくない男で、体格はかなりいいが、顔は平凡で、精神もそうだった。」

自分の居場所がなくなったことを知ったルソーは、ヴァランス夫人への永遠の愛を誓いながらも、彼女の元を去ることを決意します。

その後いくつかの紆余曲折を繰り返し、ルソーはついにパリへ出ることを決意します。

世界的な思想家への道は、ここから始まることになるのです。(つづく)