「ウマ娘の子孫」って、どれくらいいるの?

はじめに

さて、春のG1シーズンが始まって益々の盛り上がりを見せる競馬界ですが、例年とは少し違った形の盛り上がりを見せています。そう、ウマ娘です。

キングヘイローやマルゼンスキーの血を引くディープボンドが阪神大賞典を圧勝し、大阪杯ではウイニングチケットやマルゼンスキーの血を引くレイパパレが豪華メンバー相手に快勝を収めました。このように、ウマ娘でモデルとされた馬(以下、ウマ娘モデル馬と表記)の子孫たちが活躍し、SNSなどの一部界隈では「ウマ娘馬券」などのフレーズとともに注目が集まりました。

しかし、いわゆる「ウマ娘の子孫」がSNS等で紹介されたり、その馬が実際のレースで活躍するのを見たりして、特にウマ娘がきっかけで実際の競馬に興味を持ち始めた方々は、そろそろこう思い始めた頃ではないでしょうか。

「ウマ娘の子孫、多くね?」

実際に5月2日に行われた天皇賞・春の出馬表を見てみても、出走した17頭のうち、血統表にウマ娘の名前を持つ馬はなんと8頭。約半数を占めています。このような出馬表を見て、「ウマ娘の子孫、レースにたくさん出てるけど、競馬界全体ではどれくらいの数いるんだろうか」と思われた方も少なくないと思います。

そこで今回は、「ウマ娘の子孫」(※)はサラブレッド全体の中でどれくらいいるのか、各ウマ娘たちの子孫は現在何頭くらい生まれているのか、という事について検証していきます。

※本来は「ウマ娘でモデルとされた馬の子孫」といった表現が正しいかと思われますが、省略して「ウマ娘の子孫」という言葉を使わせていただきます。

検証方法

検証方法は、実にシンプルにいきます。

「ある1年間に国内で生まれたサラブレッドの内、ウマ娘の子孫は何頭いるのか」

現在日本では毎年約7000頭のサラブレッドが生産されており、また競走馬として登録するにあたっては血統登録が義務付けられています。例えば現在クラシック競争でしのぎを削っている3歳馬たちは2018年に生まれた世代ですが、2018年には7190頭のサラブレッドが国内で生産されており、そのうち7100頭の馬が血統登録されています。

今回はこの2018年を検証対象年として、この年に国内で生まれて血統登録された7100頭のサラブレッドのうち、ウマ娘(※)の子孫が何頭いるか、などを調べました。

※今回は、2021/5/4時点でウマ娘公式サイトのキャラクター一覧に名前が載っているウマ娘を調査対象としました。理事長の元ネタと噂されているノーザンテーストや、アニメで登場していたモブウマ娘の元ネタと考察されているステイゴールドやレオダーバンたちは調査対象外としました。

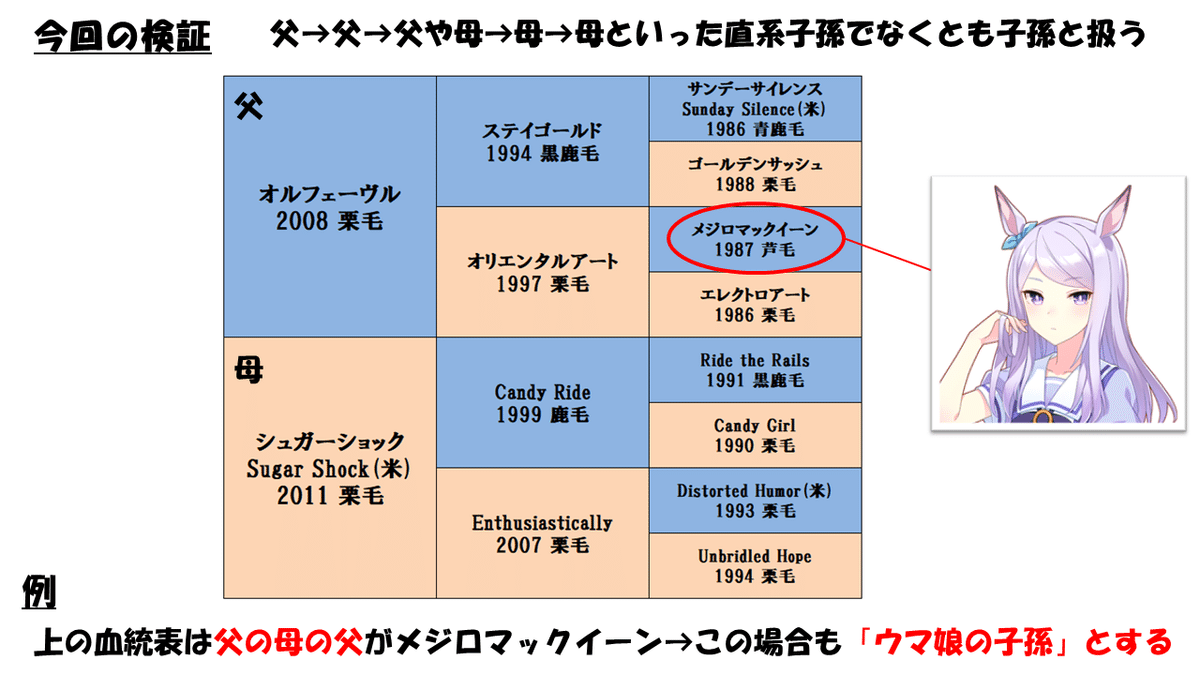

なお本検証では、父→父→父や母→母→母と血が繋がっている直系子孫以外も子孫として扱っています。取り敢えず血統表(今回は7代血統表を使用)にウマ娘の子孫の名前があれば、それはウマ娘の子孫ということにしています。(下図参照)

それでは、検証結果の方に移らせていただきます。

内国産馬の半分はウマ娘の子孫

さて早速ですが、検証結果は下図の通りです。

結果としては、全7100頭のうち、なんとその約50.2%をも占める3567頭の馬が血統表に何らかのウマ娘の名前を含んでいました。2018年に国内で生まれてきたサラブレッドのうち、その約半分は誰かしらのウマ娘の子孫ということになります。これは非常に驚きの数字です。

因みにこの7100頭の中には持込馬(母馬が胎内に仔馬を宿した状態で輸入され、日本国内で産まれた馬=血統表が英語名の海外馬ばかりの馬)も含まれているため、国内で種付けされて国内で生まれた馬に絞って調べると、ウマ娘の子孫が占める割合はより大きくなります。

では、ここからさらに詳しく検証を進めていきます。

各ウマ娘の子孫数の現状 その1

前述しましたが、阪神大賞典を圧勝したディープボンドや大阪杯を快勝したレイパパレはいずれもマルゼンスキーの子孫であり、また、牡馬クラシック第一弾である皐月賞を制したエフフォーリアもマルゼンスキーの血を引く馬です。マルゼンスキーの子孫、多すぎです。

では、マルゼンスキー含め、各ウマ娘の子孫は年間で何頭くらい生まれてきているのか、こちらも検証してみました。

下の表は、2018年に生まれて血統登録された各ウマ娘の子孫数を、多い順に表したものです。まずは18番目までです。

トップにはやはり、マルゼンスキーが来ています。ぶっちぎりです。2018年に生まれたサラブレッドの約12%はマルゼンスキーの子孫ということになります。

ここまでマルゼンスキーの子孫数が多い原因としては、①1974年生まれはウマ娘モデル馬の中で最古であり、血が広がるにあたり充分な時間があったこと、②孫のスペシャルウィークのそのまた子供や孫に、リーチザクラウン(2018年産駒数59頭)、リオンディーズ(2018年産駒数133頭)、エピファネイア(皐月賞馬エフフォーリアの父、2018産駒数143頭)など現役の有力種牡馬が多くいること、③そもそものマルゼンスキーの種牡馬としての能力も怪物クラスだったこと、などが挙げられます。

因みに、2018年に生まれて血統登録された830頭のマルゼンスキーの子孫の内、父→父→父の流れで血が繋がっている直系子孫が1頭だけいます。それは、クラグオー産駒のクレモナです。クラグオーは自身の3代父にマルゼンスキーを持つ種牡馬であり、現在ではマルゼンスキーの直系子孫を繋ぐ唯一の存在となっています。時代を超えて繋げられてきた貴重なラインですので、どうか絶えないことを願うばかりです。

さて、そのほか上位に来ている馬ですが、フジキセキ(後継キンシャサノキセキ、ダノンシャンティら)やグラスワンダー(後継スクリーンヒーロー、及びその子モーリスら)など、自身の血を広げる後継種牡馬を残せた馬が上位に来ているようです。

その中で特筆すべきはエアグルーヴです。年間100頭以上の子を残せる牡馬に対して、1年に1頭しか子を残せない牝馬でありながら、このメンツの中で上位に食い込んできているのは異常としか言えません。これは、エアグルーヴは自身の息子にルーラーシップ(2018年産駒数157頭)、自身の娘アドマイヤグルーヴを介した孫にドゥラメンテ(2018年産駒数189頭)がおり、この2頭の有力種牡馬の存在がこの子孫数を下支えしている、というカラクリとなっています。牝馬が自分の子孫を多く残すためには、自身のファミリーからいかに有力種牡馬を輩出できるかがカギのようです。

因みにゴールドシップは種牡馬デビューしてすぐのため、孫は2018年にはまだ生まれてきておらず、上の表の79頭は全て自身の産駒となります。この数字が今後どのように変化していくかが非常に楽しみです。

なお、キタサンブラック産駒は2019年、サトノダイヤモンド産駒は2020年から生まれ始めているため、この検証では対象期間外となっています。キタサンブラック産駒はもう今年の6月からレースで走り始めるため(サトノダイヤモンド産駒は来年デビュー)、こちらも楽しみです。

各ウマ娘の子孫数の現状 その2

続きです。

牝馬はやはり数が落ちますが、エアグルーヴが異常なだけで普通はこれくらいの数字に落ち着きます。因みにシーキングザパールは、その子供のシーキングザダイヤが種牡馬として海外で活躍しており、2018年に国内で生まれた子孫数は少ないですが海外を含めるとその数はかなり増えてきます。

さて上の表で特筆すべきは、やはりウイニングチケットでしょうか。ここ数年における、年間で生まれて血統登録されたウイニングチケットの子孫数は、11頭(2013年)→9頭(2014年)→11頭(2015年)→4頭(2016年)→8頭(2017年)→7頭(2018年)と、変動しながらも年々減少しており、数字だけ見ると「血が途絶える寸前」でした。

しかしそんな中、ウイニングチケットの血を引く今や数少ない馬であるレイパパレが、先日の大阪杯でGⅠ4勝馬2頭を全く相手にせず圧勝しました。この活躍ぶりから、レイパパレが無事に引退して繁殖牝馬となれた際には恐らく超一級の種牡馬が繁殖相手として選ばれることでしょう。レイパパレの繁殖牝馬としての能力次第ですが、今後エアグルーヴのように自身のファミリーを広げ、ウイニングチケットの血がまた多くの馬に受け継がれるようになることも全く夢ではありません。

また、シンボリルドルフ、トウカイテイオーの親子ですが、こちらも子孫数が年々減ってきているのが現状です。年間で生まれて血統登録された子孫数の変化としては、シンボリルドルフが82頭(2011年)→51頭(2018年)、トウカイテイオーは38頭(2011年)→24頭(2018年)といったように少しずつ減少しています。

しかし2016年の米子ステークスを勝利したケントオーの母・ポポチャン(父トウカイテイオー)や、中央競馬で5勝を上げたオツウの母・デライトポイント(父トウカイテイオー)、昨年の神戸新聞杯で3着に入り菊花賞にも出走したロバートソンキーの母・トウカイメガミ(母父シンボリルドルフ)など、活気のある繁殖牝馬もまだまだ現存しているため、今後再びルドルフ・テイオーの血が広がっていく可能性は十分あります。

その他のウマ娘モデル馬たちも、現在は生まれてくる子孫数が減っていたとしても、それがまた増えていく可能性は十分あります。というのも、私がこのように力説するにあたっては、はっきりとした根拠があります。

例えばメジロマックイーンは、上の表のように270頭の子孫が2018年に生まれて血統登録されています。しかし今から10年前、2011年に生まれて血統登録されたメジロマックイーンの子孫は、たったの23頭でした。しかしそんな中で、ドリームジャーニー、オルフェーヴル、そしてゴールドシップといった父ステイゴールド、母父メジロマックイーンの組み合わせ(いわゆるステマ配合)の馬が次から次へと活躍し、そしてその馬たちが種牡馬になっていきました。そのおかげもあって、その数字は29頭(2012年)→72頭(2013年)→75頭(2014年)→230頭(2015年)と急増し、そして今に至ります。このように、今は血が細くなってしまった馬たちも今後自身の血を再び広げる可能性はまだまだあります。

各ウマ娘の子孫数の現状 その3

続きです。2018年に子孫が生まれたウマ娘モデル馬は下の表で最後です。折角なので、子孫の実馬名付きで紹介します。

ダイワスカーレットやウオッカ、カレンチャンなどの牝馬はまだ年間に生まれてくる子孫数が少ないですが、いずれも順調に自身のファミリーを広げているため、今後着実に子孫数を増やしていくことと思われます。

さて上の表ですが、BNWの中で最も多くの賞金を稼いだビワハヤヒデや、第二次競馬ブームを巻き起こしたスーパーホース・オグリキャップ、そしてそのオグリキャップとともに平成三強と称され、武豊騎手に初めてのG1勝利をもたらしたスーパークリークなどの名馬たちでさえも、現在も子孫が生まれてはいますがその数自体はかなり減ってしまっています。

オグリキャップに関しては、年間で生まれて血統登録された子孫数が2頭(2013年)→1頭(2014年)→0頭(2015年)→1頭(2016年)→2頭(2017年)→2頭(2018年)と変化してきており、子孫が1頭も血統登録されない年もあるほど子孫数が減少しています。近年はキョウワスピカ(とその娘たち)、ミンナノアイドルらの繁殖牝馬によってその子孫数がなんとか維持されているような状況です。

またそんな中で、父の父にオグリキャップを持つクレイドルサイアーが種牡馬入りしており、2020年にはその初産駒が生まれて2頭が血統登録されています。この馬はオグリキャップの貴重な直系の血筋の担い手であるため、その動向に注目が集まります。

次に、ヒシアケボノについて。上の表のようにヒシアケボノの子孫は2018年に1頭血統登録されていますが、2012年から2017年の間で血統登録されたヒシアケボノの子孫数は、6年連続で0頭でした。しかし2013年のフェアリーSを勝つなど中央競馬で4勝を上げたクラウンロゼがヒシアケボノを母の父に持っており、この馬が2017年から繁殖牝馬になったことによって再びヒシアケボノの子孫が生まれてくるようになりました。紙一重で血が繋がった形となります。

あと、セイウンスカイについて。下の表のようにセイウンスカイの子孫は毎年1~2頭生まれていますが、これはセイウンスカイの血を引く3頭の繁殖牝馬の支えがあってのものです。その3頭の繁殖牝馬とは、ニシノヒナギク、ニシノミチシルベ、バトルバーズアイの3頭です。このうちニシノ○○の2頭はいずれも、セイウンスカイとニシノフラワーの間の唯一の子であるニシノミライの娘となります。現在のセイウンスカイの血を担う繁殖牝馬の3分の2がニシノフラワー絡みである事実に対しては、血統のロマンを感じざるを得ません。

各ウマ娘の子孫数の現状 その4

さて、2018年に子孫が生まれたウマ娘モデル馬は以上ですが、ここからは調査対象年を2010年~2018年に広げ、上表に名前は無かったけどその期間中には子孫が血統登録されている馬を紹介します。

ミホノブルボンやユキノビジンなどは数年前まで毎年コンスタントに子孫が生まれており、今も現役で子孫が走っているような状況です。例えば、2015年に生まれたユキノビジンの直系子孫であるゴムマリは中央競馬で1勝を上げている現役馬であり、なおかつ牝馬であるため、うまく繁殖牝馬になれればユキノビジンの血を引き継いでくれるかもしれません。

そして残念な話にはなりますが、ここにも名前がないウマ娘たち(ナリタタイシンやナイスネイチャ、ツインターボなど)は少なくとも2010年以降においては子孫が生まれていないということになります。

現役中に命を落としてしまったサイレンススズカとライスシャワー、引退後に乗馬に転身したゴールドシチー、繁殖牝馬になれたものの不幸にも子供を作れなかったファインモーション、そして引退後に繁殖牝馬になることも計画されたが結局叶わなかったハルウララたちは残念ながら自身の子供をこの世に残すことができませんでした。しかしそれ以外のウマ娘モデル馬たちは引退後に自身の子孫を残せましたが、それでも現在まで血を繋ぐことのできなかった馬もいるのが実情です。

競馬史に名前を残し、ファンたちからも愛された馬でさえもその血が途絶えうるという事実に対しては、なんともやりきれないものがあります。

話は変わりますが、2019年、その年に引退したクワイトファインという、父トウカイテイオー、母父ミスターシービー、母母父シンザンという夢のような血統の馬を種牡馬にするためのクラウドファンディングが行われました。そして競馬ファンたちの熱い支援もあり、この馬は無事に種牡馬になることができました。このように、血統、遺伝子の保存に与するような活動は非常に素晴らしいことだと思います。

生物学的な話になりますが、競走馬が今後より進化・発展していく上において、競走馬の遺伝的多様性を保っておくことはきっと重要になってきます。サラブレッドという閉じた生物において、全ての馬を同じような血統で塗り固めてしまったら、行きつく先は重いインブリードによる破滅しかありません。

まあ難しいことは抜きにしても、やはり自分の好きな馬の血はどこまでも受け継がれ続けてほしい、というのは多くの方が思うところでしょう。

複数のウマ娘を先祖として持つ馬たち

さて、ここからは少し違う角度からの検証を行っていきます。

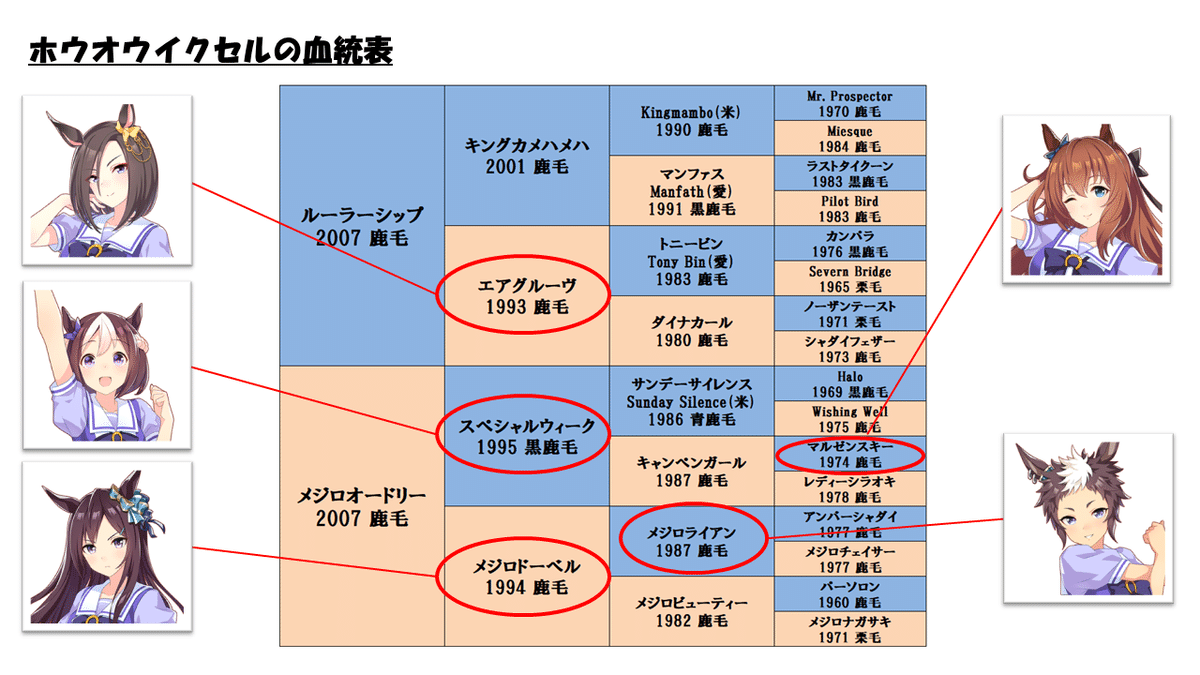

3月20日に行われた重賞、フラワーカップをホウオウイクセルという馬が勝ち、ウマ娘界隈で少し話題になりました。というのも、この馬は血統表に5人ものウマ娘の名前を持っていたのです。(下図参照)。

このように複数のウマ娘を先祖として持つ馬は多数います。例えばスペシャルウィークを先祖に持つ馬がいれば、スペシャルウィークの母父であるマルゼンスキーも当然その馬の先祖に含まれることになり、それだけでその馬の持つウマ娘の先祖の数(以下、ウマ娘先祖数と表記)は2人となります。

では、複数のウマ娘を先祖として持つ馬はどれほどいるのか、こちらも検証してみました。

上図は、2018年に国内で生まれて血統登録された馬を、ウマ娘先祖数で分割して表したグラフとなります。ホウオウイクセルのように5人のウマ娘先祖を持つ馬は、2018年にはたったの3頭しか生まれていませんでした。

では、このような馬は何頭くらい生まれているのか、というのを示したものが下の表となります。調査対象年は2010年~2019年の10年間です。

2010年~2019年の間に生まれて血統登録されたサラブレッドに関しては全ての馬の血統を調べましたが、5人のウマ娘を先祖に持つ馬は以上の9頭しかいませんでした。また、その10年間の中でウマ娘先祖数=6人以上の馬は1頭もいませんでした。やはり現時点においては、ホウオウイクセルのような馬はかなり珍しい存在であるようです。

この9頭の特徴としては、スペシャルウィーク・マルゼンスキーやメジロドーベル・メジロライアンといった血縁関係にあるウマ娘が血統表に入っており、言い方は悪いですが上手いこと先祖数を稼げているといった印象が見受けられます。

しかしホウオウイクセルという、ウマ娘というコンテンツにとっては非常に稀有な存在である馬がアプリリリース直後に活躍するなんて、本当に何の因果か、不思議なものです。

おわりに

私のつたない文章をもしここまで読んでいただけたのなら、本当にありがたい限りです。

かなり大雑把な紹介となりましたが、ウマ娘のキャラとして採用されるほどの名馬たちの子孫が現在どのような状況になっているのか、読んでいただいた方に少しでも伝えられていれれば幸いです。

なお、ここまでの記事はあくまで私個人で調査、分析したデータに基づくため、提示した情報には誤りが含まれる可能性があります。何卒ご容赦ください。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

イトカワ

参考資料

ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが公表している、サラブレッドの生産数、血統登録数に関する統計資料

https://www.jairs.jp/contents/tokei/tokei_pdf/18-41.pdf

https://www.jairs.jp/contents/tokei/tokei_pdf/18-62.pdf

https://www.jairs.jp/contents/tokei/tokei_pdf/19-62.pdf

https://www.jairs.jp/contents/tokei/tokei_pdf/20-62.pdf