地域+大学の小さな地域日本語教室講師育成プログラム 前期振り返り編

いわき市日本語教室では、日本語教師有資格者を対象に、教室の講師を育成するプログラムを実施しています。

概要と実習の具体的な内容について、以下の記事で紹介してきました。

前期の振り返り概要

いわき市の日本語教室は、前期/後期に分けて教室を行っています。

期間は、

前期:5月~7月

後期:9月~12月

どちらも全8回(2.5h×8=20h)です。

講師育成プログラムは、通期の実習を通して独り立ちしてもらうことを想定していますので、前期が終わり、後期が始まる今がちょうど折り返し地点ということになります。

今回は、前期の振り返りでどのようなことをやったかを紹介します。

前期では

・中間振り返り

・前期終了時の振り返り

と、2回の振り返りを行っていますので、それぞれの内容について書いていきます。

中間振り返り

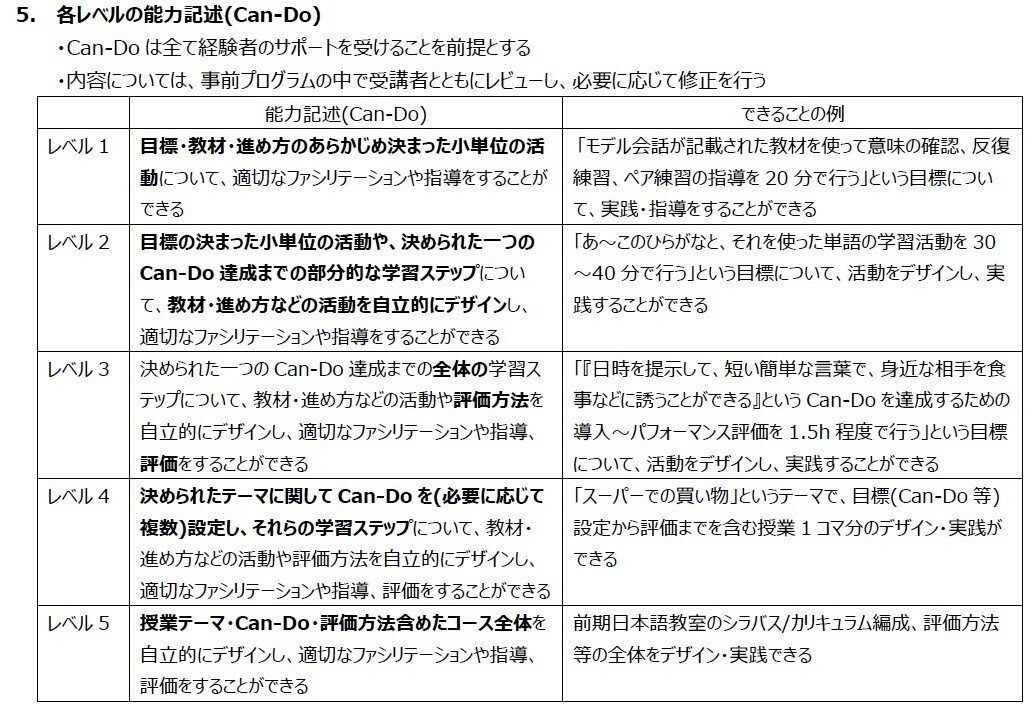

このプログラムでは以下のような5つのレベルのCan-Doステートメントを作成し、前期では「レベル2」、後期では「レベル5」に到達することを想定しています。(以前紹介したものから、実習の状況を見て若干の修正を加えています)

前期の中間を過ぎたあたりで、「レベル2:目標の決まった小単位の活動や、決められた一つのCan-Do達成までの部分的な学習ステップについて、教材・進め方などの活動を自立的にデザインし、適切なファシリテーションや指導をすることができる」が達成できているかについて、自己評価と講師による評価を行い、次のレベルに進めるかどうかを判定しました。

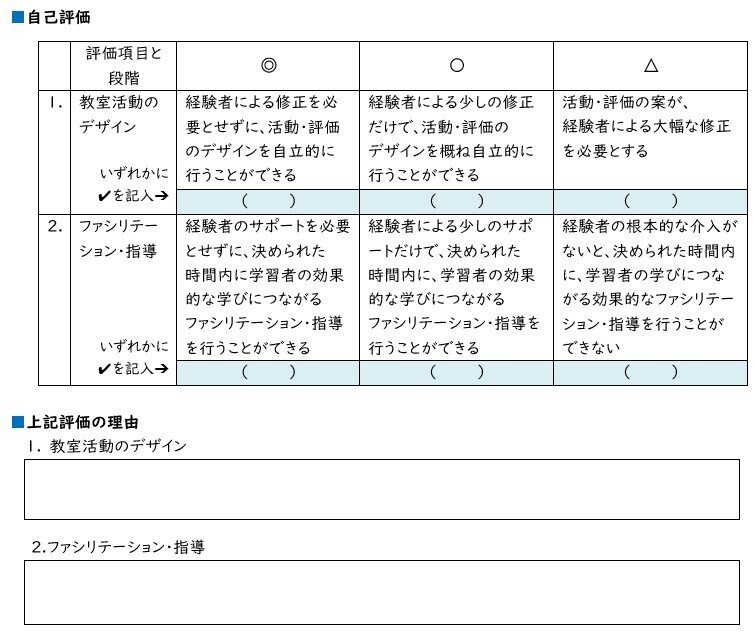

評価にあたっては、以下のようなルーブリックを使用しました。

このプログラムでは各レベルについて完全に独力で達成できることまでは要求せず、講師の助言を受けることを前提とします。その中で、必要とするサポートの度合いによって、達成度を◎・〇・△の3段階で評価し、その理由を書いてもらうことにしました。

結果は、「教室活動のデザイン」「ファシリテーション・指導」各項目について、受講者2人の自己評価、講師評価全て「〇」。

この結果、レベル2はクリア、「レベル3:決められた一つのCan-Do達成までの全体の学習ステップについて、教材・進め方などの活動や評価方法を自立的にデザインし、適切なファシリテーションや指導、評価をすることができる」を想定した実習内容に移ることにしました。

とはいえ、お二人の成長は想定よりも早く、実際はすでにレベル3の内容にも一部入っている状況ではありましたが。

お二人とも、自身についてできるようになったこと、できないことを冷静に分析・省察してくれていました。振り返りコメントを、ご本人たちの許可を得た上で一部紹介します。

達成目標を意識しながら、その日の活動の流れを考え授業につなげることができた。

教材、活動の内容を自立的にデザインするという点では、修正や指摘が必要と感じる。

時間を意識しながらも、落ち着いて授業を進められるようになった。ゆっくりはっきり話し、学習者の発話を待ったり、フィードバックすることで効果的な学びにつなげられている。

時間が予定よりかかってしまった場合のフォローや、難しい言い方を気付かずにしている場合に指摘してもらうなどの部分でサポートがまだ必要だと感じる。

お二方とも、「活動や教材のデザイン」「臨機応変な対応」という点では、まだレベルアップが必要と感じていたようでした。

前期終了時の振り返り

前期終了時点では、期初に自身で立てた目標に対する振り返りを行ってもらいました。

記載してもらうことは大きく分けて3つ。

1)「知識」「技能」「態度」3つの観点での目標の達成度評価とその理由

2)目標としていた項目以外で、成長できたと思うこと

3)目標の質や取り組み姿勢に対する振り返り

1)の立てた目標に対する振り返りをするのは当然として、実は2)と3)がかなり重要と考えています。

実習が始まる前に立てる目標は、まだ自分の課題がよく分かっていない、ある意味想像の世界で作成するので、実習が進むにつれて「目指すべきはそこじゃなかった」「目標としたこと以外にも予期せぬ学びのポイントがあった」みたいなことが頻繁に出てきます。

例えば、受講者のコメントをお借りするとこんな感じです。

「日本語についての正しい知識を持ち、それを的確に使うことができる。」「学習者の生活や学習目標に関心を持ち、理解することができる。」(という目標)は、役立てられなかった。日本語教員としてこうでありたい、という理想を述べていたような気がする。実践では違う目標が感じられた。

このように、「目標に対する達成度」だけでなく、「立てた目標の質」についての振り返りも行うことで、地域日本語教師に求められる「常に自己省察を行い、改善していく力」が養われるのではないかと思います。

また、研修でも仕事でも、期初に目標設定をすることが多いと思いますが、ありがちなのが「目標を設定して満足する」パターン。

いざ期が始まったら、目の前の課題をこなすことで手一杯になり、目標は忘却の彼方へ。最後に振り返りを求められ、初めて「おお、そういえばこんな目標立てていたなあ」と慌てて答え合わせのように振り返りを作成していく…

思い当たる節がありませんか?私はあります(^^)/

そんな中、受講者のお一人は、期初に立てた目標を常に見えるところに貼って、目標を意識して実習の準備をしていたそうです。

素晴らしすぎます。

これこそ、「常に自己省察を行い、改善していく力」。

私も見習わなくては…と頭が下がる想いでした。

後期の実習内容の検討

さて、この育成プログラムは初の試みなので、(前期は前期の研修準備で必死だったこともあり)後期どんなことをやるかは、前期終了時点のお二人の習熟度を見て改めて検討することとしていました。

結果としては、お二人の大変な熱意もあり、想定以上にお二人の習熟が早かったため、後期は思い切って独り立ちの状態を想定し「ほぼ全部やってもらう」ことにしました(^^)

なかなか鬼の実習ですが、ここまでの実習を乗り越えてきたお二人なら、このくらいのハードルは問題なく越えられるでしょう!

後期実習の詳細は、次回!