レポート | いとちかいぎvol.3 | 多様な選択肢を地域につくっていくには?

みなさんは、「訪問診療」について知ってますか?

訪問診療とは、病院へ通院することが難しい患者さんの自宅に、医師が定期的に訪問して診療を行うサービスのことをいいます。高齢者のケアに活用されることが一般的です。

医療や福祉の専門でない人たちや、病院に普段行く機会が少ない私のような20代は、言葉は知っていても、具体的にどんなものなのかを知らない人がほとんどなのではないかと思います。

「私たちの健康を支える『選択』のひとつである訪問診療は、介護や老後について考え始めるタイミングを迎えた時、つまり必要に迫られた時でしか考える機会がない」

というと少しおおげさに聞こえるかもしれませんが、これが生活と「医療」のリアルな距離感なのかもしれません。

「医療」と「地域」の距離を、ググッと近づけられたら。

医療と地域、「い」と「ち」の担い手によるコミュニティデザインプロジェクト「いとち」でも、気軽に、そして身近に「医療」や「地域」に触れられる機会をつくろうと、イベントや対話による学びの場「いとちかいぎ」を行なってきました。

2022年12月26日(月)に行われた第3回いとちかいぎのテーマは、ずばり「訪問診療」。かしま病院の若手スタッフや地域住民など、いろんなステークホルダーの人がごちゃまぜになって話し合ったことで、訪問診療のリアルや、それぞれの率直な想いが浮かび上がってきました。

また、かいぎの終わりには、「自分だったらこんな訪問診療を受けてみたいな」と語っている人も多くみられ、2時間のかいぎで、これほどまで馴染みのなかった訪問診療との距離が縮まるのか!と、衝撃を受けました。

参加者のみなさんが、どのようにして「訪問診療」との距離を縮めていったのか。一参加者としていとちかいぎに参加していた前野が、当日の様子をレポートしていきます!

「訪問診療」という選択

会場は、かつて有料老人ホームとして使われていた施設「かしまホーム」です。医学生や地域住民が交流し、「医療」や「地域」を学ぶ拠点を目指して、週2回のオープンデーや健康イベントの開催など、さまざまな活動を行っています。

かしまホームの玄関には、「いらっしゃいませ」と書かれた立て看板が。中に入りあたたかい飲み物を飲みながら、いとちかいぎのスタートを待つみなさん。コーヒーを片手におしゃべりしていると、二人のプレゼンターが会場に到着しました。時間になったところで、ゲストによる「訪問診療」についての話題提供が行われました。

一人目のプレゼンターは、かしま病院で総合診療科の医師として働いている石川拓磨先生。院内だけでなく、訪問診療を通じて患者さんのもとに訪れ、地域全体の健康を日々考えられています。石川先生からは、「愛する我が家で暮らすという選択肢~訪問診療ってなに?~」をテーマにお話いただきました。

通常私たちは「外来診療」といって、自ら病院に行って先生に気になる症状を診てもらうことが多いですが、石川先生によると、通院や外出が困難になった時に利用を検討してほしいのが「訪問診療」サービスなんだそうです。

訪問診療では、医師が患者さんの家に直接出向いて定期検診を行います。そのため、「自宅で最期を迎えたい」というご本人にとっては、施設や老人ホームへの入居よりも、その方にあった訪問診療サービスを自宅で受けられることが、結果本人の希望を叶える選択につながります。

中には、なんと福祉用具の貸し出しや住宅の改修を行う訪問診療サービスもあるそうで、自宅での介護やサポートを行う環境を整えることも可能と石川先生が話されていました。「患者さん=本人」を中心においた介護や医療を選択したいときに、訪問診療に関する知識が重要になってくると感じました。

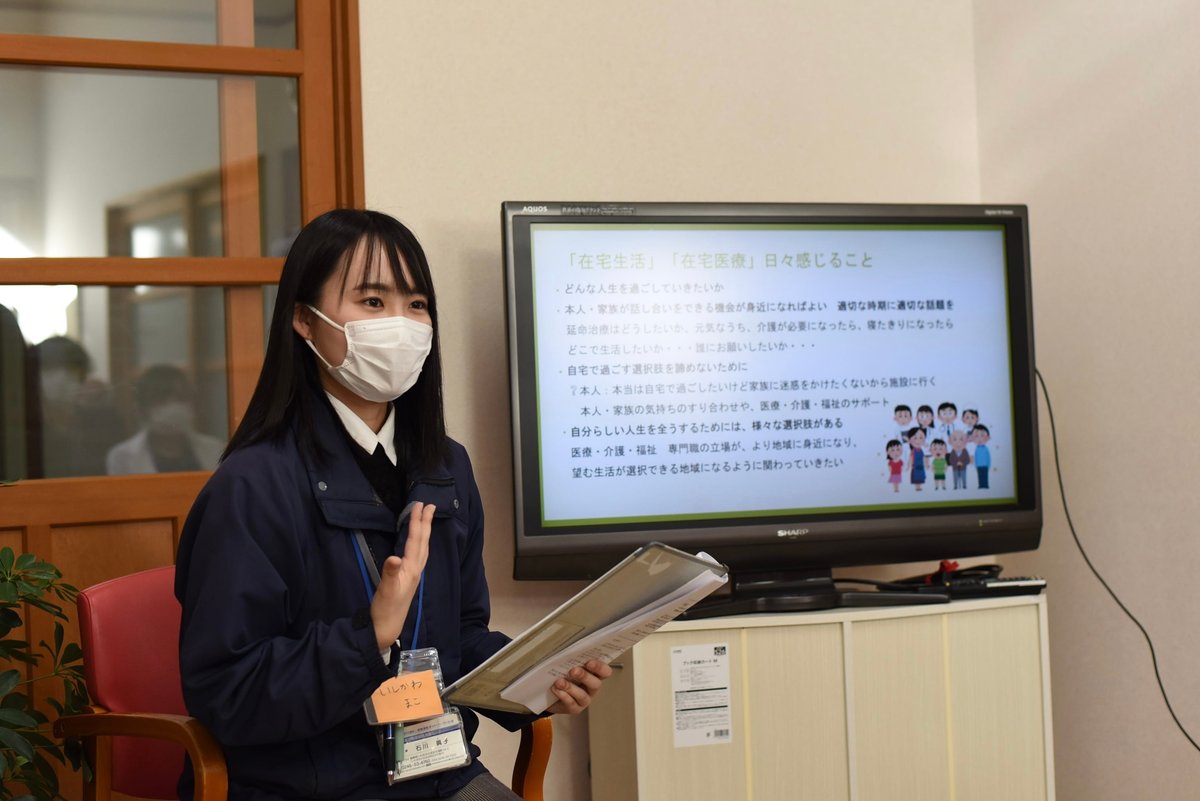

二人目のプレゼンターは、小名浜地域包括支援センターで保健師として働いている石川眞子さんです。地域包括支援センターは、地域に住んでいる高齢者の生活を幅広くサポートする施設で、高齢者の見守り・介護や保険に関する相談など、さまざまな取り組みを行なっています。

石川さんをはじめ保健師のみなさんは、さきほど紹介した業務に加えて、病気やケガを予防するための保健指導も行っています。石川さんからは、過去に地域住民を対象に実施した「訪問診療」についてのアンケート結果や、実際にあった事例を紹介していただきました。

アンケートの項目は全部で6つ。その中で特に印象的だったのが「最期どこで迎えたい?」という設問だったそうです。自宅で最期を迎えたいという回答が多いのにも関わらず、「自宅で最期まで療養が可能か」という設問に関しては、37%の人が「実現困難である」、57%の人が「わからない」と回答しました。

難しいと答える人の多くは、家族に負担をかけたくないと考えていて、在宅医療=家族が行うものという認識が強く、訪問診療サービスが普及していない現状が結果に表れていると石川さんはいいます。訪問診療サービスを早めに利用していた人とそうでない人で、病気の進行の速さが異なったという事例もあるそうで、利用するしないに関わらず、サービスを「知っているか」が重要になってくると感じました。

しかし、普段ネットを利用しない方にとっては、必要な医療サービスを探すこともハードルになっていると予想されます。健康寿命が情報格差に左右されないためにも、身近で、行きやすい医療や福祉の拠点をつくっていくことが大切だと思いました。

「声」をひろいあげる場

2人のプレゼンが終わると、「訪問診療」をテーマにしたワークショップがはじまりました。いつものように、5~6人のグループに分かれ、発言をメモするためのボード「えんたくん」に、グループで出された意見や自分の考えをメモしていきます。

今回のワークショップでは、以下の4つの問いをみんなで考えました。

①どこで最期を迎えたい?

②人が最期まで過ごす場所に必要なものは?

③家で最期を過ごすためには何が必要?

④かしま病院に、こんなことができたらいいのに!

前半の二つの質問では、家や住み慣れたところなど、特定の場所を思い浮かべる方もいれば、親しい人や面倒を見てくれる人など、特定の人を思い浮かべる方もいました。

「自分が特に思い入れをもっているものは何か」

「人生の最期」という一見考えにくそうな問いでも、こうした視点から考えることで、本人の理想や希望を知るきっかけになるのかもしれません。自分の家族とこれからについて話す時に参考にしたいと思いました。

後半の二つの質問では、「たとえ一人暮らしだったとしても定期的に訪ねてくれる人がいたらいいな」という意見や、「いざという時のためにも、やっぱりご近所付き合いが大事だと思う」という声が聞かれ、顔のみえる関係性や地域内のネットワークを築くことを大事だと思っている方が多い印象でした。

鹿島にお住まいの方からは、かしま病院やいとちプロジェクトで、住民同士がつながれる場所や気軽に健康相談ができる場所をつくってほしいという要望がよせられました。特定のテーマをみんなで話し合うだけでなく、地域・地域住民のニーズをひろっていくこともまた、いとちかいぎを開催する意義のひとつだと改めて実感しました。

「他者」から学ぶ

かしま病院のスタッフをはじめ、小名浜地域包括支援センターのスタッフや地域住民など、鹿島地区で「地域」「医療」「福祉」をテーマに実際に活動されている人が多く参加していた、今回のいとちかいぎ。

お二人のプレゼンやワークショップでの対話の時間も、より自分ごととして捉えやすいものだったのではないかと思います。いとちかいぎの終了後にとったアンケートでも、気づきを次に生かしていきたいという回答が多く寄せられていました。

【地域住民】

「いとち」の活用方法について話し合う機会を、地域の中で積極的につくっていきたい。声かけをして、ひとつひとつ具現化させていきたい。

【社会福祉士】

地域住民や多職種と意見交換をすると新しい気づきがあるので、とても勉強になった。やっぱり関係構築において、顔を合わせて話し会うことは何よりも大切だと思うので、今回参加できてよかった。

【医師】

色々な職業の方のお話を聞けて、勉強になった。同じ出来事でも様々な角度からの見方があると学んだ。

【リハビリ】

学生やリハビリ職の若手スタッフにも、ぜひ参加してほしいと思った。

アットホームな雰囲気が伝わる一枚です

いとちかいぎには、常に多様なステークホルダーの方々が集まります。異なるバックグラウンドをもつ他者がいるからこそ、地域の現状や訪問診療に関する知識、住民の率直な本音など、さまざまな知識を学ぶことができるのです。いとちかいぎは、共に学び合う関係をつくる「ピア(peer=仲間)・ラーニング」の場ともいえるのかもしれません。

「い」と「ち」の拠点であるここかしまホームで、そんな学びを通じたコミュニティをつくっていきたいと思います。プレゼンターのみなさん、ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!

*****

いとちプロジェクトの拠点「かしまホーム」が、2023年春のリニューアルオープンします!!オープンにあたって、現在水回りや奥にある個室の部屋をリノベーション中です。工事の進捗や、今後のかしまホームの運用については、引き続きいとちのFacebookで情報を発信していく予定ですので、ぜひチェックしてみてください!

◆いとちプロジェクトFacebook

https://www.facebook.com/itochi.kashima/

文章/いとちプロジェクト・前野