笹目橋付近の都県境界線と、早瀬の渡、弁天塚

都県境は不思議で面白い

荒川と白子川の流路が変わった

東京都板橋区の北側、埼玉県戸田市との間には荒川の大河が流れています。また、板橋区の西側、埼玉県和光市との間には白子川が流れています。

近隣にお住いの方々を除けば、おそらくかなり多くの人たちは、この2つの川が、東京都(板橋区)と埼玉県(戸田市・和光市)の境界であると思っていらっしゃるのではないでしょうか。しかし実際には、必ずしも現在の荒川と白子川の流路のとおりに都県境があるわけではないのです。

上図をご覧ください。Googleマップに一部加筆した地図で、赤の太線と細線で表示したのが、東京都板橋区と埼玉県戸田市・和光市との境界線になります。現在の川の流れとは若干異なっていることがお分かりいただけるかと思います。

以前、note の別記事、板橋史談会の区内おすすめスポット【志村地域】でも簡単に触れましたが、たびたび発生した荒川の洪水対策のため、明治44年(1911)から昭和5年(1930)の竣工まで約20年をかけて、荒川流路の直線化工事が行われました。この工事では、蛇行していた荒川の主に北側端(一部南側端の場合もある)を直線的につないで現在の荒川の流路とし、一方の南側端をつなぎながら新たに新河岸川が開削されました。

(荒川下流河川事務所ホームページ「荒川の概要と歴史」2025年2月8日閲覧)

つまり、荒川も新河岸川も、自然の川と人工の川のハイブリッドなのです。

また、白子川の流れも元々はかなり蛇行していたのですが、昭和23年(1948)から同55年(1980)にかけて、東武東上線から下流の部分が直線化されました。

(東京都編刊2018『荒川水系 新河岸川及び白子川河川整備計画(東京都管理区間)』)

すでに読者の皆さんもお気付きだと思いますが、地図に示した太い赤線は改修前の荒川の旧流路、細い赤線は白子川の旧流路で、現在でもそれぞれの旧流路が、そのまま東京都と埼玉県、戸田市と和光市との境界になっているのです。

境界変更されなかったのは何故?

★荒川流路の南側(東京都側)に、埼玉県戸田市の市域がある。

★荒川流路の北側(戸田市側)に和光市の市域がある。

★白子川をまたぎ東西にそれぞれ板橋区と和光市の区域・市域が混在している。

こうした状況は、現代人の感覚からすると何とも不思議で、不合理的にすら感じるかもしれません。

もちろん、河川流路が改修されたことに伴い、行政区境の変更が行われる場合もあります。至近の例では、笹目橋から少し下流、現・板橋区舟渡四丁目付近は、流路の改修後、新荒川により分断されたことで生じた戸田市(当時は戸田町)の飛地が東京都板橋区に編入されました。昭和25年(1950)4月のことです。

(note、板橋史談会の区内おすすめスポット【志村地域】の記事参照)

舟渡四丁目の地域には居住者や大規模工場があり、この方たちが所用で戸田町役場などへ行くには、少し離れた場所にある戸田橋まで迂回しなければなりませんでしたから、とても不便を強いられました。

しかし、笹目橋周辺では、境界変更の対応は採られませんでした。笹目橋周辺で発生した荒川南側の戸田市飛地は河川敷のため、居住者がいなかったこと、また、白子川の場合では、川幅も狭く、川を跨ぐ橋も豊富にあり、生活利便上の大きな問題は生じなかったことが、その理由だと推測されます。

そもそも、都道府県の境界を変更する手続きは、地方自治法で次のように定められています。

地方自治法第6条

都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。

前2項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

つまり、そうした事案が生じた段階で境界変更するための法律を個別に制定しなければなりません。当然国会審議が必要ですし、当該の都道府県議会・市区町村議会での議決も必要となります。笹目橋周辺の境界変更は、こうした複雑な手続きを経てまで実施すべきメリットが乏しかったのでしょう。

笹目橋と早瀬の渡

笹目橋

現在の笹目橋は、新河岸川と荒川を一気に越える橋で、上流側から第一橋(新大宮バイパス下り線)、第二橋(首都高速5号線)、第三橋(新大宮バイパス上り線)の3本の橋の総称です。

現在の橋ができる前、この周辺に最初に橋が架けられたのは昭和17年(1942)のことでした。現在の橋より100メートルほど上流にあって、欄干も無く、増水時には沈んでしまう木造の沈下橋で、荒川を越えるだけの橋だったといいます。新河岸川を越えるには別の橋を渡る必要がありました。別の橋とは、昭和7年(1932)にできた(旧)早瀬橋(木橋)のことですが、この橋は昭和23年(1948)に架け替えられ、昭和53年(1978)には人道橋に変わりました。現在の早瀬橋は、新河岸川の下流に新たに架けられた別の橋の名になっています。

旧笹目橋や旧早瀬橋など、昭和時代前期から中期にかけての笹目橋付近の風景は、青蓮寺(板橋区成増4-36-2)住職だった故・藤崎光淳氏が写真撮影しています。そのフィルムを氏の妻・藤崎成子氏が板橋区に寄贈され、板橋区教育委員会が『昭和の風景』(2008)という写真集にしました。残念ながら絶版になってしまいましたが、板橋区立図書館などで閲覧いただくと、その頃の情景が手に取るように分かります。

青蓮寺は初め、弁天塚(現存しない)の近く、高島平4-23付近にあったとされ、水害のため江戸時代のうちに現在地へ移転したと伝わります。(板橋区教育委員会1982『いたばしの寺院』)

青蓮寺の歴代の住職は、川とそれにかかわる人々の移り変わりを見守って来たのでしょう。

新笹目橋は、新大宮バイパス開通に合わせ、昭和39年(1964)に第一橋、昭和52年(1977)に第二橋、さらに昭和63年(1988)に第三橋が完成し、現在の姿になりました。新大宮バイパス8車線に加え、首都高速道路4車線が通る、とても大きな橋です。

笹目橋は、早瀬の渡付近に架けられた橋なので、「早瀬橋」と命名されてもよさそうですが、すでに新河岸川に架かっていた「早瀬橋」があったので、その橋名は使用できませんでした。そこで、鎌倉時代の古文書に登場する古い郷名「佐々目」(笹目)が、橋名として採用されたのでした。

早瀬の渡

荒川に架かる区内の橋は、この笹目橋と、その下流にある戸田橋の2つです。戸田橋の架橋前、中山道の荒川渡河点には戸田の渡がありました。

一方、ここ笹目橋の近くには、早瀬の渡がありました。現在戸田市にある「早瀬」の町名は「はやせ」と読みますが、かつて地域の人びとは「はやぞ」と読んでいたそうです。水流が早かったことにちなむ名前でしょう。

江戸時代後期(19世紀前半)に編纂された『新編武蔵風土記稿』の「笹目領 下笹目村」の項には、次のように記されています。

「南ハ荒川ヲ隔テゝ豊島郡下赤塚村ナリ(中略)村内一條ノ往還アリ美女木村ヨリ早瀬ノ渡ヘ達ス是古ヘノ鎌倉街道ト云」

「荒川西ノ方ヨリ南ヘ廻リテ流ル川幅四五十間此川ニ船渡アリ江戸ヘノ往来ナリ是ヲ早瀬ノ渡ト呼フ」

同じく19世紀前半の遊歴紀行文である『嘉陵紀行』にも、早瀬の渡を通る道の地図が描かれています。

鎌倉街道はいくつか知られていますが、早瀬の渡を通る道筋は、このうちの「中道(なかつみち)」の枝道だろうとされ、早瀬の渡も、中世から存在していたのではないかと推定されています。近代には埼玉道と呼ばれました。

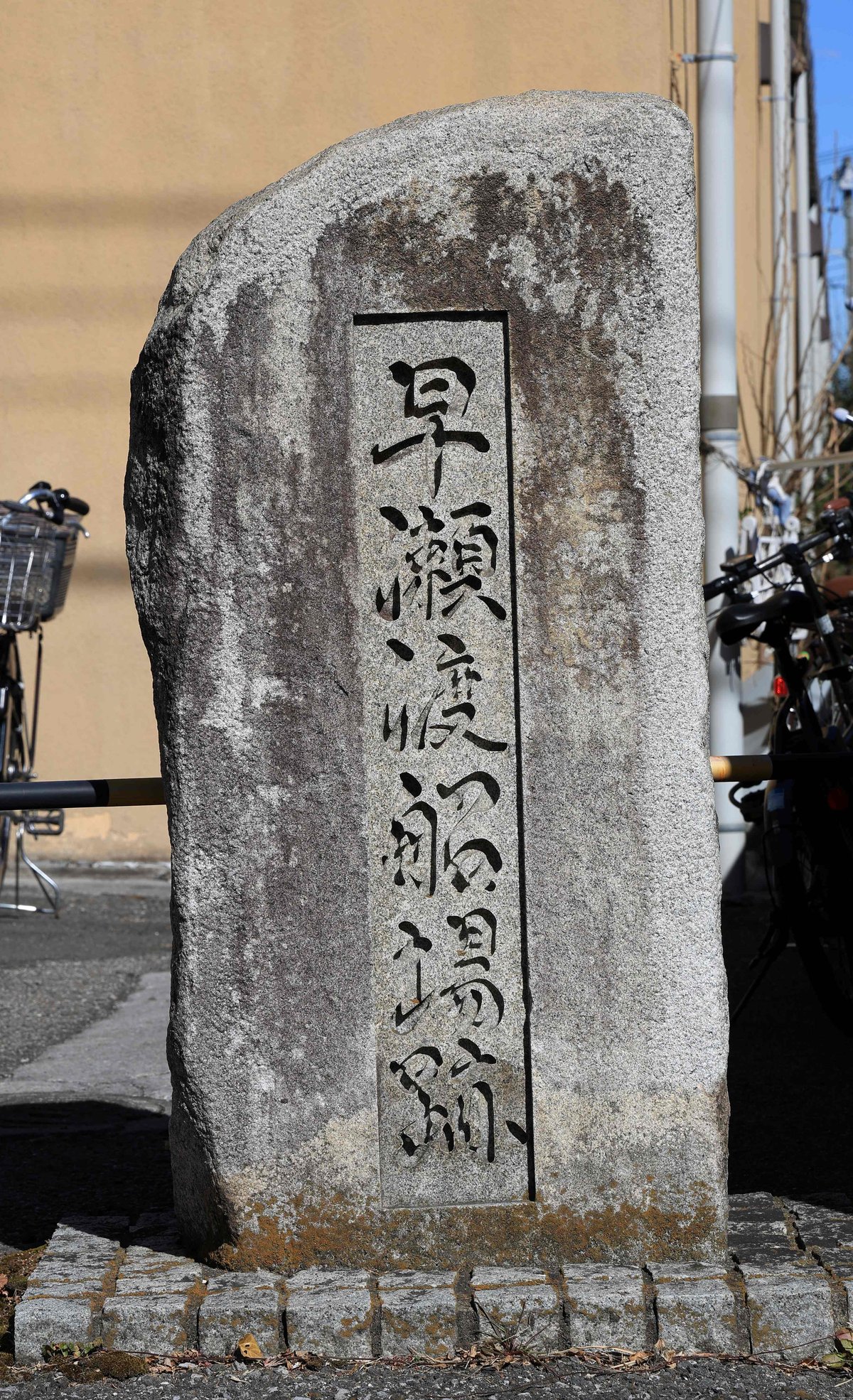

この早瀬の渡ですが、現在の笹目橋よりもやや下流にありました。戸田市側の堤防下(戸田市早瀬1-24)に、戸田市教育委員会が設置した「早瀬渡船場跡」の碑がありますが、そのあたりが渡船場だったと考えられています。渡船の数は2艘で、早瀬村が権利を持つ村持ちの渡船でした。

(2007年3月設置、戸田市教育委員会設置説明板)

早瀬の地名は戸田市の町名として残りますが、対岸の板橋区側にも「早瀬」を用いた橋名や小名が残ります。早瀬人道橋、早瀬橋、そして「早瀬前」(新河岸三丁目から高島平六丁目一帯)の小名などです。周辺地域にとって、早瀬の渡の存在がいかに大きかったことが窺えましょう。

早瀬の渡し水神宮碑(新河岸3-9新河岸公園)

渡し場関連の史跡としては、「早瀬の渡し水神宮碑」があります。

もとは早瀬の渡付近に祀られていた水神宮で、河川改修にあたり板橋トラックターミナル(高島平六丁目)の敷地に遷され、その後、昭和41年(1966)に現在地の新河岸公園に移設されました。

碑の裏面には、流麗なくずし字で由来が記されていますが、判読が難しいので、行政資料から引用します。

以怒留頃乃川欠仁此所能

水神乃祠流亡春文政

依川農年巳小春再興

丹臨石工春日何某応乞

鈍筆丹石面越汚畢

〈読み下し文〉

いぬる頃の川欠にこのところの

水神のほこら流亡す文政

よつの年巳の小春再興

にのぞみ石工春日何某乞いに応じ

鈍筆に石面をよごしおわんぬ

(板橋区教育委員会1988『板橋の文化財 第2集』)

碑文からは、水害で流された水神碑が、文政4年(1821)に再建されたことがわかります。

弁天塚

また、早瀬の渡とは直接関連はありませんが、渡し場から鎌倉街道を少し南下したあたり(高島平6-2)には、弁天塚がありました。

「徳丸原の名は」板橋区教育委員会1994『写真は語る~総集編~』掲載写真を転載

見渡す限りの平原の中にあった塚で、塚上には市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)を祀る宗像祠がありました。弁財天と同一視された神様です。

この宗像祠は、大正2年(1913)、地域住民の申出により、東上線下赤塚駅南口近く(赤塚新町1-25)に、「胸形稲荷」として遷座されました。

(いたばし まち博友の会編刊2002『板橋の史跡を訪ねる』)

また、弁天塚は、幕末の天保12年(1841)に、高島秋帆が徳丸ヶ原で西洋式砲術実射訓練をしたときの指揮所となったことでも知られています。これを顕彰して大正11年(1922)、塚上に「徳丸原遺蹟碑」が建立されました。しかし、再開発に伴って塚が取り壊されたため、碑は徳丸ヶ原公園(高島平8-24)に移設されました。

河川敷の広大な風景を楽しむ

東京の荒川(放水路)や江戸川下流の河川敷では、23区内とは思えないような広大な風景が広がっています。ここ笹目橋の上からも、板橋区内随一と言って過言ではない雄大なパノラマを楽しめます。

橋を歩いて渡る人の数は少ないですが、渡し船があった時代を想像しつつ、風景を楽しみながら散策してみるのもよいでしょう。

旧笹目橋は、船が係留されている先の半島状の位置にあった

右に見えるひときわ高い煙突は板橋清掃工場

問い合わせ先

板橋史談会事務局 電話090-9326-4586 itashidan@gmail.com

板橋史談会ホームページ https://itashidan.hp.peraichi.com/1964