【東京ゲームダンジョン6】 プレイヤー目線で感じた、インディゲームの「マネタイズの難しさ」について

2024年10月27日(日)に浜松町にて開催された「東京ゲームダンジョン6(以下ゲムダン)」に行ってきました!

今回、僕はゲムダンに初めて参加したのですが、どの作品も素晴らしく、「もっと遊びたい」「発売されたらぜひ買いたい」と思うゲームにたくさん出会うことができました。(Xのポストにて紹介しているので、よろしければご覧ください)

今回、#東京ゲームダンジョン6 では、数えきれないくらいの面白いゲームに出会えました。

— Itaru Otomaru, Ph.D (@itaruotton) October 27, 2024

その中から、僕が「これは買う!」と思った、特に面白かったものをツリーでご紹介します!

一方で、ゲーム制作者ではない、いちプレイヤーからみると、「インディゲーム(特に個人や少人数チームの作品)のマネタイズって大変そうだな…」と思いました。今回のゲムダンの作品が素晴らしい作品ぞろいだったからこそ、余計にそう感じました。

本記事ではこの点について掘り下げて、僕のゲムダンの感想としたいと思います。

インディゲームのマネタイズって難しそう。その理由は…

繰り返しになりますが、今回ゲムダンに出展されていた作品はどれも素晴らしかったです。どの作品もそれぞれの魅力とアイディアに溢れていて、素人くさかったり手抜きを感じさせるものは皆無でした。

作品の出来がそんなに素晴らしいにも関わらず、僕が会場を回りながら「マネタイズ難しそうだな…」と感じたのは、主に以下の3つの点が理由でした。

1.AAAを含む市販タイトルと価格面で競合すること

極端な言い方をすると、AAAタイトルを含めてあらゆるビデオゲームの価格は、限りなく無料に近づいています。

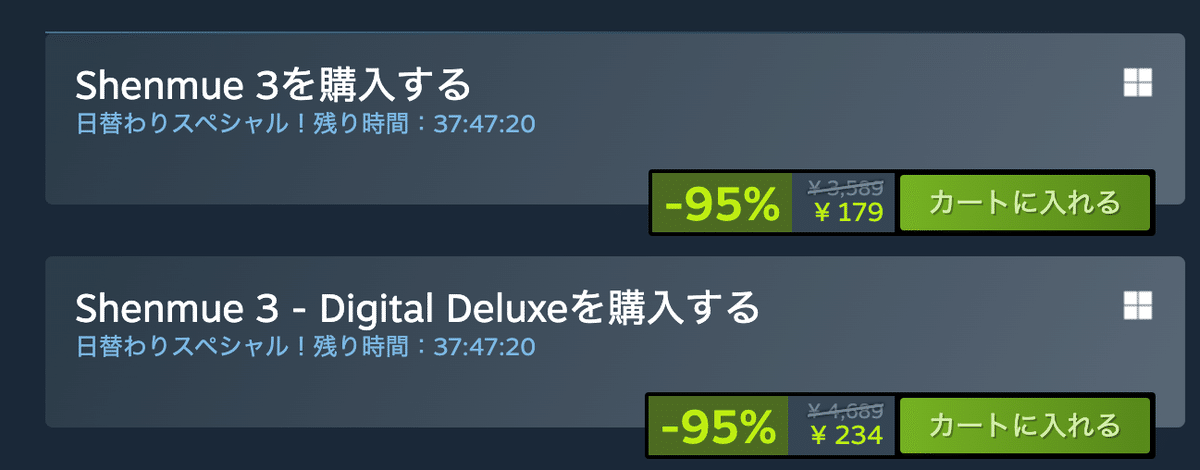

Steamや各種コンソールプラットフォームは年中何かしらのセールをやっていますし、Epic Games Storeでは少し前のAAAタイトルが惜しげもなく無料配布されます。PlayStation PlusやXbox Game Passに加入してると低廉な月額料金で数百本に及ぶゲームが遊び放題です。

そのような状況だと、新規のインディゲームに一定額以上の値段(たとえば2,000円以上)を付けて、それを多くの人に買ってもらうのは難しくなります。

また、たとえとても安い値段(たとえば400円以下)を付けたとしても、その価格帯にもやはり、すでに傑作との評価が定まったAAAやインディがひしめき合っています。

このように、すでにあらゆる価格帯に「傑作ビデオゲーム」がひしめき合っている現状で、小規模なインディゲームはこれらのタイトルと価格面で競合することになるので、なかなか厳しい…と感じました。

頭ひとつ抜けるためには、巧みな広告宣伝か、よほどの幸運のどちらかが必要になるのでしょう。

2.他作品や他の様々な娯楽と可処分時間を奪い合うことになること

ゲーマーの可処分時間はすでに飽和しています。

上に書いた通り、様々な傑作が極めて安い値段で大量に供給されるので、コアゲーマーであればあるほど、大量の積みゲーを抱えています。また、ゲーム以外にも、観たい映画やドラマ、読みたい本など、様々な娯楽がその可処分時間を奪い合っています。

ですので、例えばゲムダンの会場で面白そうなタイトルに出会ったとしても、そのような自分の中の優先順位を全て飛び越えて新しいタイトルをプレイする、というのは並大抵のことではありません。

「30分〜2時間程度で終わります」とか「1ループ1時間未満のローグライトです」といったことを謳っている作品であれば、「じゃあ少し触ってみようか」と言えます。一方で、例えば「大ボリュームRPG」であることをウリにしている作品に対してだと「プレイする時間がないし、別にいいかな…」という気分にさせられてしまいます。

ゲームをコンパクトなサイズにまとめてプレイ時間を少なくすればこの問題は回避されるわけですが、そうなると必然的に一定額以上の値付けをすることが困難になります。したがって、一番目の問題と複合して、一定の規模以上にマネタイズすることが難しくなると感じました。

3.リリースまで長い時間を要するタイトルが多かったこと

出展されているタイトルのうち、すでに発売されているものや発売時期が決まっているものはごく少数でした。大部分のタイトルは完成の目処が立っておらず、発売されるとしても早くとも半年以上先というものばかりでした。(ゲムダンというイベントの性質上、これは仕方がないことではありますが)

これはどういうことかというと、せっかくゲムダンの試遊で「これは面白そう」「これは買いたい」と思っても、「その時点ではお金を落とせない」ということです。

(一部のブースでは、キーホルダーなどのキャラクターグッズを販売し「お金を落とせる」ようにしているところもありました。ただ、僕個人としては、キャラクターや世界観への愛着はゲームプレイの後に来るものなので、購買意欲はそそられませんでした)

これはすごく勿体無いと思いました。流行りや話題の移り変わりが早い現代社会においては、たとえその場で「遊びたい、買いたい!」と感じたとしても、その気持ちはあっという間に薄れ、いざ発売される頃にはそんなタイトルを遊んだことすら忘れてしまっているかもしれません。

「その場でSteamのウィッシュリストに入れてもらうことと引き換えにノベルティを渡す」というのは一つの解決策ですが、コアゲーマーはウィッシュリストも積み上がっているものなので、結局埋もれてしまう可能性があります。

このように、リリースまで長い期間を要するタイトルが大部分で、「そのイベントの場での熱量をお金に変えられない」こともまた、マネタイズの障害として立ちはだかっていると感じました。

では、どうすればいいの?

上で書いたような「インディゲームのマネタイズ難しい」問題を解決するためにはどうしたら良いのでしょうか。

魔法のような解決策が思いつくわけではないのですが、ゲムダンに出展されている作品に関していうと、「リアル会場で開発者とプレイヤーが直接顔を合わせている」ことの強みを最大限に生かすべきだと思いました。

#東京ゲームダンジョン6 は

— 東京ゲームダンジョン | 2025年2月に東京・浜松町でインディゲーム展示会を開催 (@TG_Dungeon) October 31, 2024

2,300人以上の方にご参加いただきました!

ご来場ありがとうございました〜🎃👻

今回は混雑しててすみませんでした🙏 pic.twitter.com/jo84OAnNE9

鉄は熱いうちに、つまり、試遊によってそのゲーム対する熱量が高まっているうちに、会場にいるその場で「熱量をお金に換える」手段を用意するのがよさそうだと感じました。

例えば、すでに発売済みのタイトルの場合は、プロダクトコードを有償頒布する(その際の販売価格は少し割引をして、お得感を持たせる)という方法があります。(ゲムダンの出展規約上許容されているのかどうか、分からずに書いていますが)

一方、未発売のタイトルの場合は、Steamのウィッシュリスト登録を促すだけでなく、クラウドファンディングサイトのQRコードを渡して、金銭的な支援に繋げてもらう、という方法もあるかもしれません。

上に書いたことの繰り返しですが、今回の会場では「グッズの有償販売」については、実施しているブースがありました。そんなわけなので、「ゲームそのもの(もしくは将来プレイする権利)」をその場で販売する、というのもありなのではないかと思った次第です。

そのようにすることで、「開発者とプレイヤーが直接交流できる」という強みを最大限に生かして、インディゲームのマネタイズに関する問題を若干緩和できるのではないかと考えました。

おわりに

今回の記事では、僕が「東京ゲームダンジョン6」に初めて参加した感想として、会場を回りながら感じた「インディゲームのマネタイズって難しそう」という考えを掘り下げました。

僕自身はいちゲームプレイヤーにすぎず、インディゲーム業界にそれほど明るいわけではありません。本記事で提起した問題にしても、すでに多くの人が考えたり、対策を試みたりしているのかもしれません。

それでも、個人的に「この面白そうなゲームたちに、(いま)お金を落とさせてよ!」と思う作品がいくつもありましたので、そのような思いを言語化してみました。

少しでも楽しんでいただけたのであれば、嬉しいです!

(了)

2024.11.4

Itaru Otomaru