新解釈『殺し屋1』第3回~『SHEEP』と『殺し屋1』

『殺し屋1』を考察する第3回目です。

今回は『殺し屋1』の話題は控えめで、前回書いた山本英夫先生のデビュー作『SHEEP』(原作:鷹匠政彦氏)について語ります。ただし、『SHEEP』と『殺し屋1』の表現の共通点も見ていきたいと思います。

ネットでも入手困難な『SHEEP』、古本屋であっさり買えちゃいました。意外なもんですね。

内容は、落ちこぼれの高校生「日下進也(くさかしんや)」が高校の先生からボロクソに怒られたので、ヤケを起こして内戦中のレバノンに行くという凄まじいもの。どうしてこうなった…

『SHEEP』の主題は『殺し屋1』とほぼ同じで、極限状態での「生」と「性」、そして「死」を描いています。主人公が最後に「日常」へ戻るところも、『殺し屋1』の展開と共通しています。

ネットの評判通り、内戦時のレバノンを舞台にしてるだけあって、まあグロいグロい。ゲリラ兵の口に銃突っ込んでぶち殺す、首が吹っ飛ぶ、手足が吹っ飛ぶ。

『SHEEP』と比べたら、『殺し屋1』漫画原作の残虐表現なんて生易しく感じるぐらいですよ。『SHEEP』は絵柄が1980年代的なポップ調で、『殺し屋1』みたいな陰うつな劇画調でないから多少マシですが。

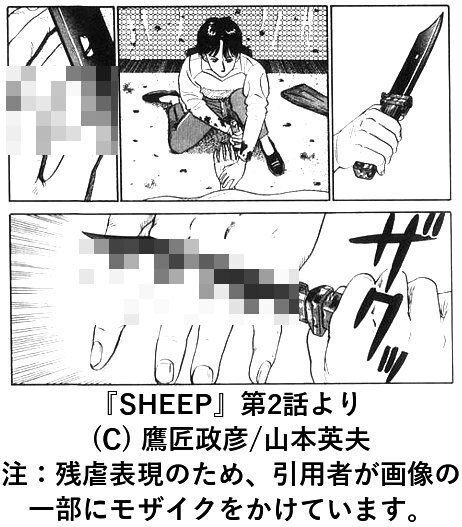

『SHEEP』では、『殺し屋1』の様々な残虐表現の原点も見られます。

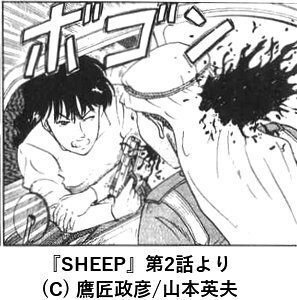

『殺し屋1』の垣原雅雄による船鬼一家・西城銃殺シーンの原点?

後に『真夏の夜のINM』1章エンディングの

TNOK射殺シーンにもオマージュされて、たまげたなぁ。

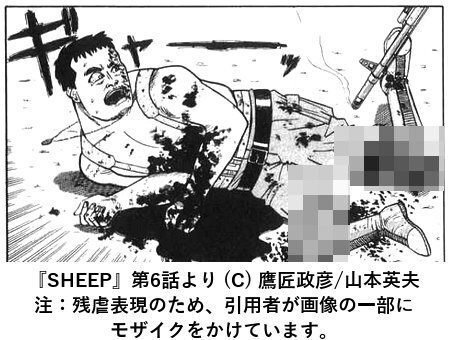

『殺し屋1』の二郎による、昇の両腕人力切断の原点?

表現の衝撃度は『殺し屋1』のほうが大きいが、グロさは『SHEEP』のほうが上。

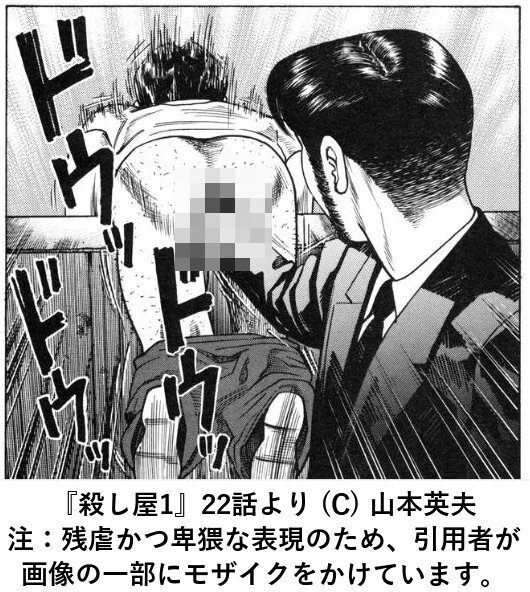

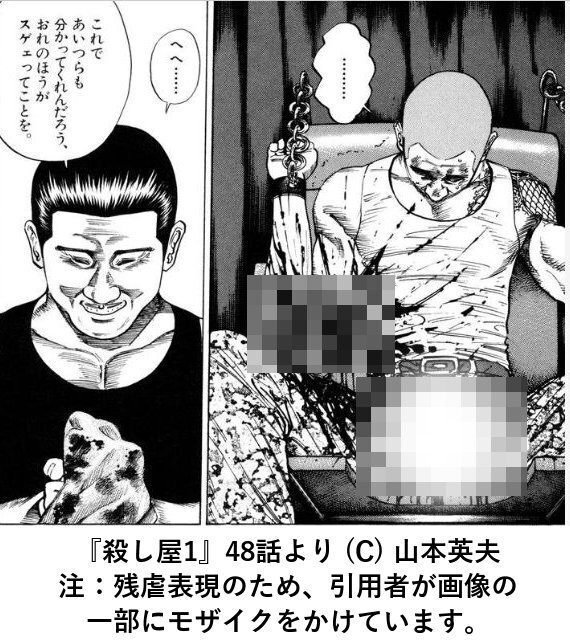

イチの「キックビーム」の原点。

『SHEEP』と比べたら、映画版『殺し屋1』の表現なんてククレカレーもびっくり、超マイルド・甘口な初心者向け。

なぜ、日本の映倫はあの程度の表現でR-18指定にしたのか。

なぜ、ドイツやノルウェーではあの程度の表現で上映禁止扱いにしたのか。(豹変)

まさに…聖人(セイント)だけが持てる矛盾!(垣原雅雄)

もちろん、ぼくらは天使じゃない。ぼくらは聖人じゃない。

しかし、これらの現象に対して精神は加速せずにはいられない。

(やなせたかし)

『殺し屋1』に出てくるキャラクターは、現実世界にはまずいないようなド変態と悪人ばかりですが、『SHEEP』は実在の戦場をモチーフにしているので、なかなかリアリティがあって、『殺し屋1』と違う意味で、精神的にやられる作品です。山本英夫氏のデビュー作がここまでハードな内容とは思ってませんでした。

『SHEEP』の掲載誌は『殺し屋1』と同じ週刊ヤングサンデーですが、当時のヤンサンは何とも狂ってましたなあ。現在の基準なら、この表現内容では『殺し屋1』同様、商業連載は不可能でしょう。

なお、理由は不明ですが、なぜか『SHEEP』の単行本は小学館から発行されず、版元は竹書房(初版)→河出書房(再発版)となってます。現在はいずれも絶版。

ちなみに、『SHEEP』の舞台となったレバノンは、元日産CEOだった「偽Mr.ビーン」ことカルロス・ゴーン(国際指名手配中)の母国兼逃亡先ですね。

悪そうなドヤ顔。(画像出典:Wikipedia)

とはいえ、これだけ残虐グロ表現のオンパレードの割には『SHEEP』から『殺し屋1』のような気持ち悪さは全く感じないのです。

それは、山本英夫氏が絵柄を陰うつな劇画調に変える前ということもあるんでしょうが、主人公の日下進也や現地のゲリラ兵、そして謎の女などのキャラクターが、ジジイのロボットと化している少年兵イチと違って、「自分の意思で人を殺している」という点にあると思います。

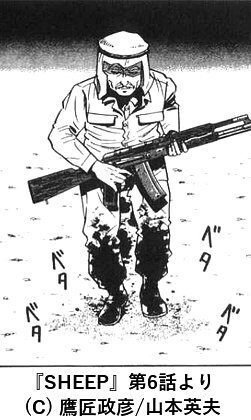

重箱の隅をつつくようで恐縮ですが、『SHEEP』で一点、気になったことがあります。『SHEEP』に出てくるゲリラ兵などが使用している自動小銃(アサルトライフル)が、なぜかAK-47ではなくて、AK-74になっているんですね。

なに?それはまちがいよ!!(『北斗の拳』コウケツ風)

実際の世界各地の紛争地域では、AK-74ではなくAK-47(AKM含む)の方を使います。

理由は、AK-47が使用する銃弾が、旧ソビエト連邦(ソ連)諸国、中国など多数の国で生産されている7.62mm弾のためです。この銃弾は、世界の紛争地で入手がしやすいのです。

AK-74(字面が似てて紛らわしいですね)は中ソ関係が険悪になった1974年にソ連側で開発された銃で、5.45mm弾というマイナーなタイプの銃弾を使用するため、ソ連の影響力の強かったごく一部の地域でしか使われてません。

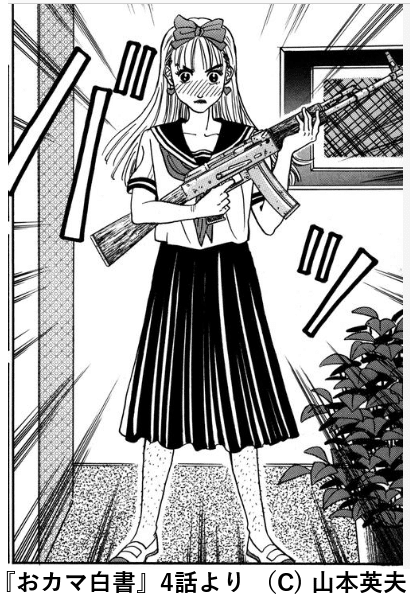

AK-47とAK-74の見分け方は比較的簡単です。銃弾が入っているマガジンが真っ直ぐなのがAK-74、大きく曲がっているのがAK-47です。AK-74は銃口にフラッシュハイダー(発射炎抑制装置)が付いているのも、AK-47にはない特徴です。

マガジンも直線に近い形をしている。

マガジンが曲がっているのが特徴。一部の地域ではマガジンの形状から「羊の角」とも呼ばれる。

推測ですが『SHEEP』が描かれた当時、日本国内ではAK-47とAK-74の相違を書いた資料があまりなかったから、誤ってこうなっちゃったんでしょうね。『おカマ白書』でキャサリンがAK-74のモデルガンを持ってた理由も何となく分かりました。

『SHEEP』は『殺し屋1』のグロ表現の原点が垣間見れて、非常に面白い作品です。なかなか入手が難しいですが(特に初版の竹書房版)、山本英夫マニアの方はぜひ。

原作者・鷹匠政彦氏との協議で、今後電子書籍化してくれるといいんですけどね。