自転車でオランダのラウンドアバウトを走ると脳がバグる

オランダに滞在するときにはよく自転車を借りて移動します。どこまで行ってもほぼ平坦で坂道なるものが存在しません。なので自転車が非常に便利です。また驚くほどに自転車専用レーンが整備されています。

今回も滞在した宿で自転車を借りました。

これがなかなか曲者です。まずオランダの自転車はとにかくでかいのです。サドルをかなり下げないと足がつきません。私173センチで、特別短足ではないはずなのですが、マジで足がつかないです。つま先立ちになります。

これはトイレでも感じます。スキポール空港でトイレで用を足す時に、日本や他国とは異なり、マジで発射角度を設定し直す必要があります。

畜産国オランダ人は男女ともにとにかく身長が高いです。一説には乳製品をたくさん摂取しているからだとか聞きますが、真偽は不明です。

自転車のタイヤサイズは多分標準化されていると思うので26インチのはずなのですが、とにかくサドルがやたらと高いのです。

もう一つこの自転車に限りませんが、ブレーキがまったく違うんです。日本では普通の自転車はハンドブレーキと言って、手でブレーキレバーを操作しますよね。オランダでそれは少数派で、ほとんどがペダルブレーキ(あるいはコースターブレーキ)なのです。アメリカなんかも結構そうです。

ペダルブレーキというのはべダルを逆回転させるとブレーキがかかるのです。と書いても知らない方にはいまいちピンとこないと思います。ビーチクルーザーと言って、砂浜なんかでサーファーが乗るようなタイヤが太い自転車はたいていペダルブレーキなので、経験は何度もありますけど、もちろんあまり見かけません。私の自宅の自転車ももちろんハンドブレーキです。

日本で自転車のペダルブレーキ(コースターブレーキ)が普及していない理由について説明します:

1. 地形的な要因

- 日本は坂道が多い地形のため、より制動力の確実なハンドブレーキが好まれます

- 下り坂での微妙なブレーキ調整がペダルブレーキでは難しい

2. 安全規制の影響

- 日本の道路交通法では、一般的に前後輪のブレーキ装置が必要とされます

- ペダルブレーキは後輪のみの制動となるため、単独での使用が認められにくい

3. 文化的な要因

- 日本では伝統的にハンドブレーキが主流で、ユーザーもそれに慣れています

- 自転車販売店もハンドブレーキ式を中心に取り扱っています

4. メンテナンス面

- ペダルブレーキは構造が複雑で、修理に専門知識が必要です

- 部品の入手も比較的困難です

一方で、オランダなどヨーロッパの平坦な地域では、耐久性が高く、雨天時も安定したブレーキングが可能なペダルブレーキが広く普及しています。

雨の時にどうして安定するのかと言うと、ブレーキ機構が後輪ハブの中に密閉されているため、雨水が直接かからないのです。そのためリムやブレーキパッドが濡れることによる制動力低下がないというわけです。

という慣れないと乗りにくい自転車で駅まで出発です。途中の道のりはこんな感じで気持ちがいいです。

駅に着いたらちゃんとした屋根付きの駐輪場に入れます。24時間までは無料です。

もう一つの難関は交差点です。欧州ではラウンドアバウトという、円形交差点がとても多いです。アムステルダム市内中心部はともかく、郊外のある程度大きな交差点は、ほぼ全部がラウンドアバウト交差点です。

これは信号が不要で、直進、右左折全てが停止すること無く進行できるという、天才的発想の交差点です。これ考えた人は本気で天才です。

もちろん実際には混雑状況によって全くノンストップという訳にはいかず、徐行や停止が必要になります。

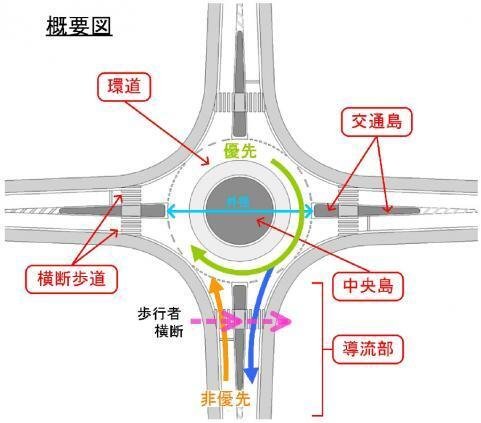

ランドアバウトの構造はこういうことです。これは焼津市のWEBから持ってきましたので、日本の左側通行の場合です。

オランダは右側通行ですので、上の図のすべてが逆になるのです。

右側通行、反時計まわり。アタマでは分かっていても、日本式に慣れすぎているので身体が対応できません。

私は運転免許を持っていませんが、左側通行から右側通行への対応は、右左折時に戸惑いますけど、通常の十字交差点であれば比較的すぐに慣れると思います。アメリカなんかではラウンドアバウトは殆ど見かけません。

しかしオランダのように、ラウンドアバウトが加わると更に難易度が増します。そこに自転車レーンが加わるので、もう訳がわからなくなります。

つま先立ち自転車 + べダルブレーキ + 右側通行 + ラウンドアバウト + 自転車専用レーンという5重苦状態です。

車道を車で走っている分にはまだいいと思うんですけど、自転車専用レーンはある意味車と歩道に挟まれるので、どうにもならないくらい難解です。

下の写真を見て直進、右折、左折それぞれどこを走るべきか、慣れないと瞬時に判断できないと思います。そして気がついたら逆走してます。

さらにこれが夜だともう絶望的にわかりません。

この交差点を上から見るとこうなっています。

実際に体験しないと何を言ってるのかわからないと思いますが、たかが交差点であってもこんなに違うということです。それを知るのが楽しいです。

今回の渡航はこちらにまとめページがあります。