介護報酬改定2021を簡単に、わかりやすく解説(学べるクイズ付き)

この記事のポイント

・介護報酬改定とは何かがわかる

・介護報酬改定2021の概要がわかる

・介護報酬改定を学べるクイズができる

今回は、2021年度介護報酬改定を簡単に、わかりやすく解説します。

初めて介護報酬改定について理解したいと思っている方にもわかるように、基本的なところから説明していきます。

この記事は有料にしていますが、基本部分は無料で公開しています!

少しマニアックな話を有料部分として用意しています。

まずは、学べるクイズ(初級編)に挑戦

さっそくですが、まずは学べるクイズに挑戦してみましょう。今回の記事で大事なところをクイズにしています。

回答するとずっと上の方↑↑↑に「スコアを表示する」というボタンが出ます。

いかがでしたでしょうか。

いずれも今回の注目ポイントです。

記事を読み終わるときには、バッチリ答えられるようになっているはずです!ぜひ意識しながら記事を読んでみてくださいね。

そもそも介護報酬改定とは

それでは、基本的なところから説明していきましょう。

基本的なことは知ってるよー!というかたは、こちらは飛ばしてください。

そもそも介護報酬は、介護保険サービスの価格のことで、国が価格を決める公定価格です。

介護事業所の経営状況や、高齢者を取り巻く環境、世の中の物価水準等を勘案して、随時、改定が行われます。

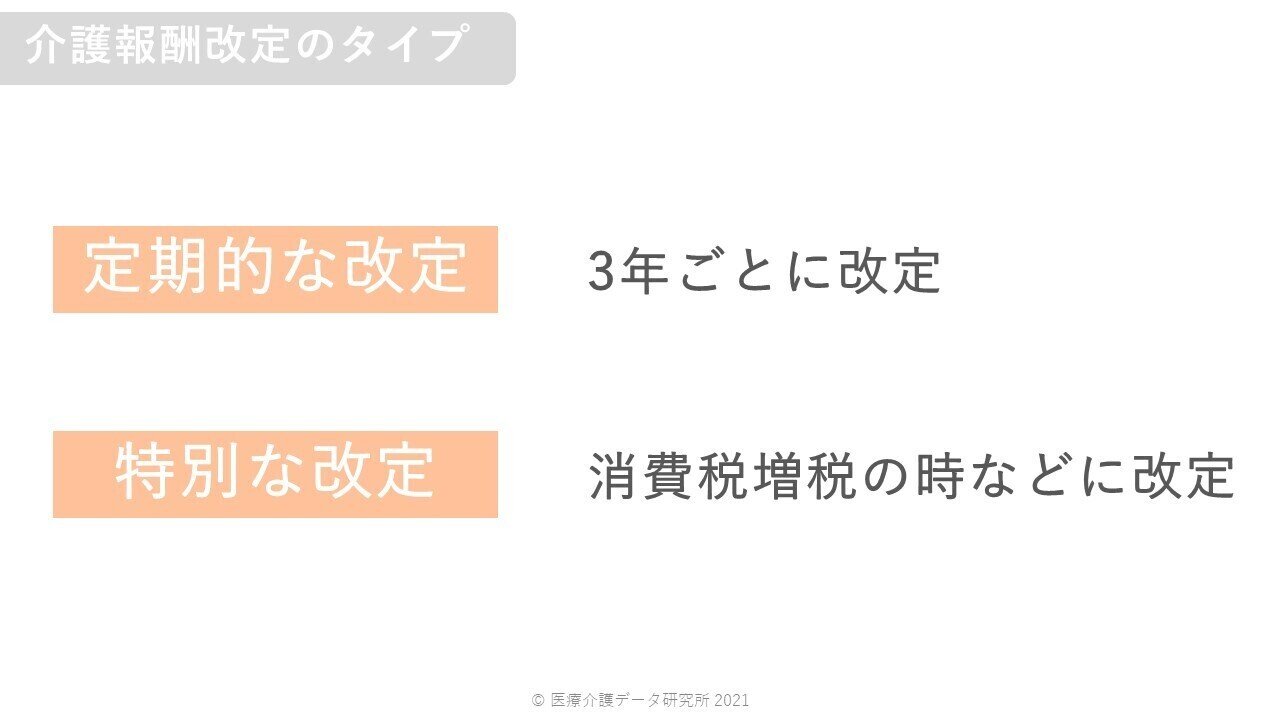

介護報酬改定には大きく2つのタイプがあります。

3年ごとの定期的な改定と、特別な要因による改定です。

特別な要因とは、例えば消費増税などです。

介護保険サービスは2000年からスタートしており、2021年は11回目の改定となります。

3年ごとの定期的な改定は7回、特別な要因による改定は4回ありました。

ちなみに医療の公定価格である診療報酬の改定は、2年に一度行われています。

そのため、6年に一度、介護報酬と診療報酬が一緒に改定される年があります。この時を「同時改定」と呼んでいます。

介護と医療は密接な関係にあることから、同時改定の時の方が、仕組みを大きく変えやすく、大改革が起きやすいといわれています。

2021年度介護報酬改定は、3年ごとの定期的な改定で、介護保険のみの単独の改定です。

介護報酬改定2021の資料はここで確認

介護報酬改定の内容は厚生労働省が公開している「令和3年度介護報酬改定について」というページから確認できます。

特に知っておいて欲しい資料は以下の通りです。

令和3年度介護報酬改定の主な事項

今回の介護報酬改定の主な事項(重要なポイント)がまとめられています。

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

全ての改定事項がまとめられた資料です。

今回はこちらの資料をもとにして解説していきます。

介護報酬改定2021の注目ポイント

介護報酬改定の資料は、一見すると膨大な量があり、どこからどう理解していいものかわかりにくいものです。

今回は4つのポイントに絞って内容を見ていきましょう。

1、改定率

2、改定の方向性

3、主な視点

4、基本報酬

介護報酬改定2021の改定率

2021年度介護報酬改定の改定率は0.7%でした。

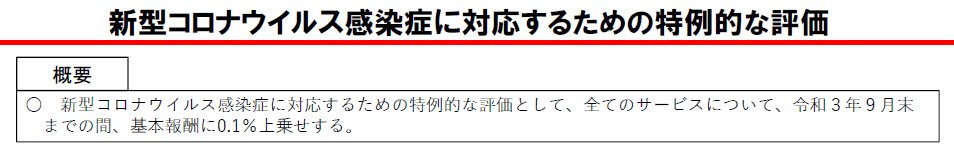

これには、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%が含まれており、この部分は2021年9月末までの6ヶ月間限定の評価です。

そのため、実質的な改定率は0.65%です。

ちなみに、過去の改定率をみるとこのようになります。

過去にはマイナス2%台のこともあれば、プラス3%台のこともありました。

このような傾向を踏まえると、今回の改定率0.7%は決して高いわけではない、けれども低いわけでもない改定率ということがわかります。

ちなみに、特別な改定の時は、基本的にプラス改定となっています。これは増税や介護職の処遇改善などでコストが増えることに対応して、収入を増やすための改定だからです。

定期的な改定とは、性質が違うものですので、上の表では目立たなくグレーにしています。

介護報酬改定2021の方向性

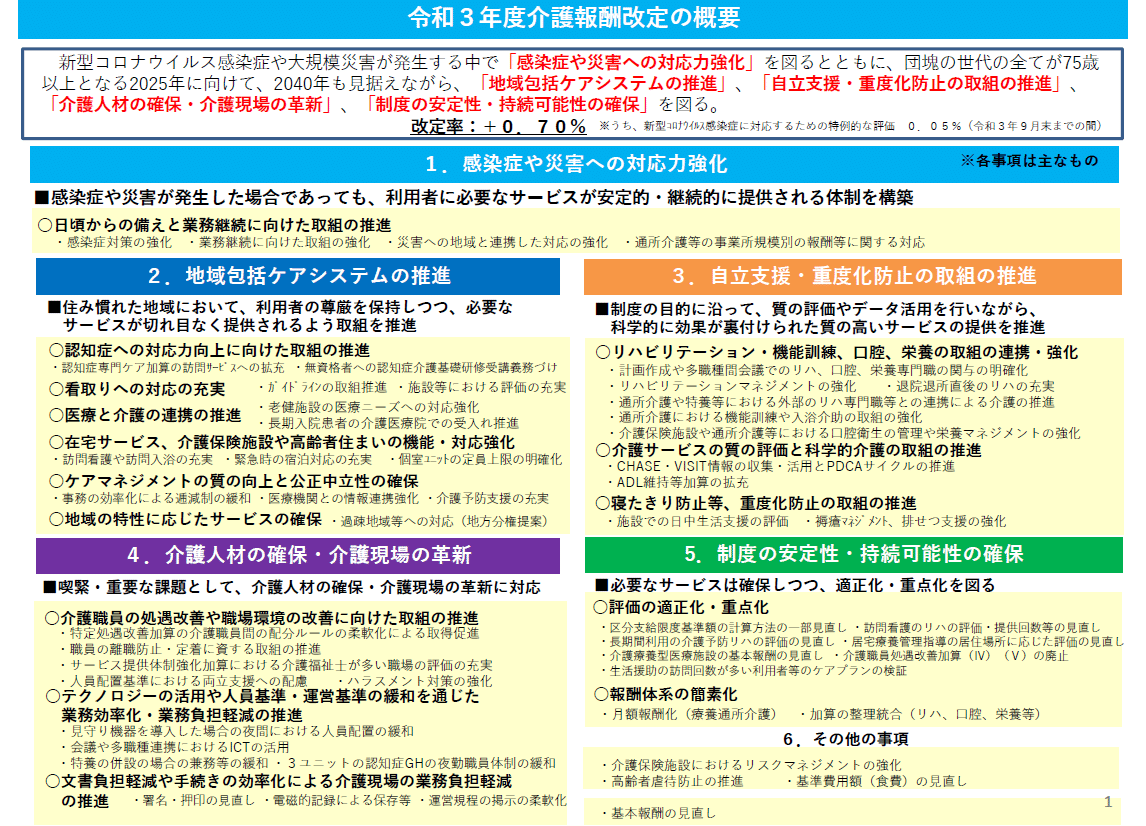

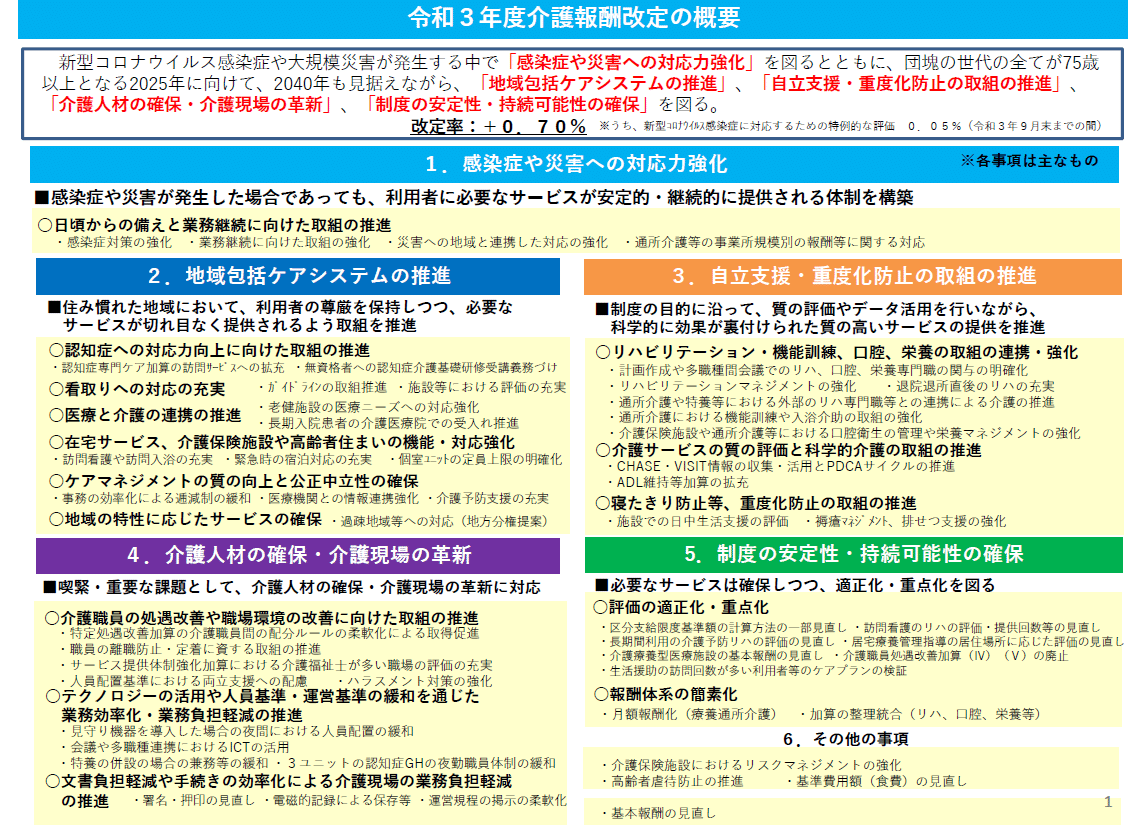

介護報酬改定の資料の中でも最も重要なのが「資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項」の最初のページです。

このページに今回の改定の要点がギュギュっと詰まっています。

まずは冒頭のメッセージをよく読んでみましょう。今回の改定の方向性が見えてきます。

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

ポイントは以下の3つです。

①新型コロナウイルス感染症や大規模災害対策を行う改定である

②団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けた改定である

③2040年も見据えた改定である

一つずつ見ていきます。

①新型コロナウイルス感染症や大規模災害対策を行う改定

2020年1月に中国で新型コロナウイルスの感染が確認されてから、2020年はコロナの話題で持ちきりでした。

クラスターが発生した介護事業所では、職員が2週間の自宅謹慎を求められ、職員不足が発生し、日々の運営もままならない事態になりました。

今回の経験を踏まえて、今後、同様の感染症や大規模災害が発生したとしても、しっかりと運営をし続けることができるように、感染症や大規模災害の対策を行うことになりました。

今回の改定では、その対策に伴う内容が盛り込まれています。

②団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けた改定

団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年は、医療介護業界にとって節目の年です。

地域包括ケアシステムを実現する目標としている年でもあります。

2025年が目前に迫り、地域包括ケアシステム実現に向けても、いよいよ大詰めになってきました。

2024年にもう一度、介護報酬改定(しかも、診療報酬との同時改定)がありますが、この時には地域包括ケアシステムを実現するための大きな改定が行われる可能性もあります。

今回の改定では、2024年の改定に向けて、準備を促すような内容も多数盛り込まれています。

大改定前の準備改定とも言えそうです。

③2040年も見据えた改定である

「2025年に向けて」という文言は以前からメッセージとして使われていましたが、「2040年を見据えて」という文言は、初めて登場しました。

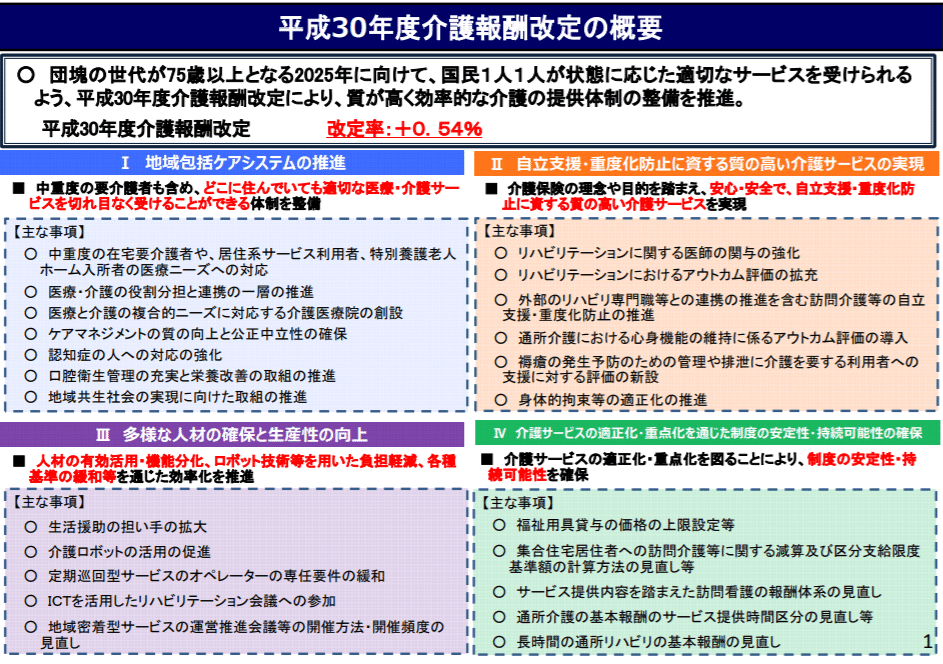

例えば、2018年度(平成30年度)の冒頭のメッセージは以下のようなものでした。

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

2040年を見据えてとはどういう意味なのか。

日本の人口ピラミッドを見ながら考えてみます。

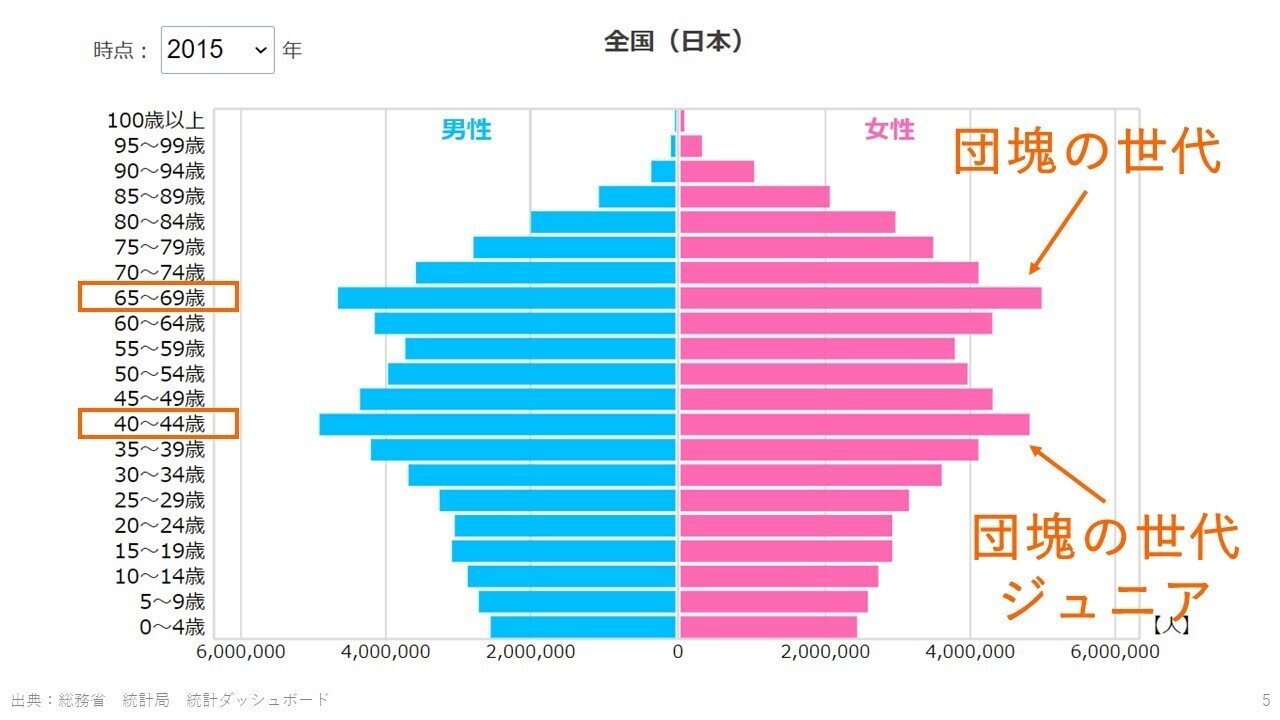

比較のために、2015年から見てみます。

2015年時点の人口ピラミッドには、2つの山があります。

団塊の世代と、その子ども世代である団塊の世代ジュニアです。

人口の多い、この2つの世代がどの年齢層にいるのかで、社会の状況が変わっていきます。

2015年時点では、団塊の世代は65~69歳、団塊の世代ジュニアが40~44歳にいました。団塊の世代ジュニアは働き盛りの世代です。

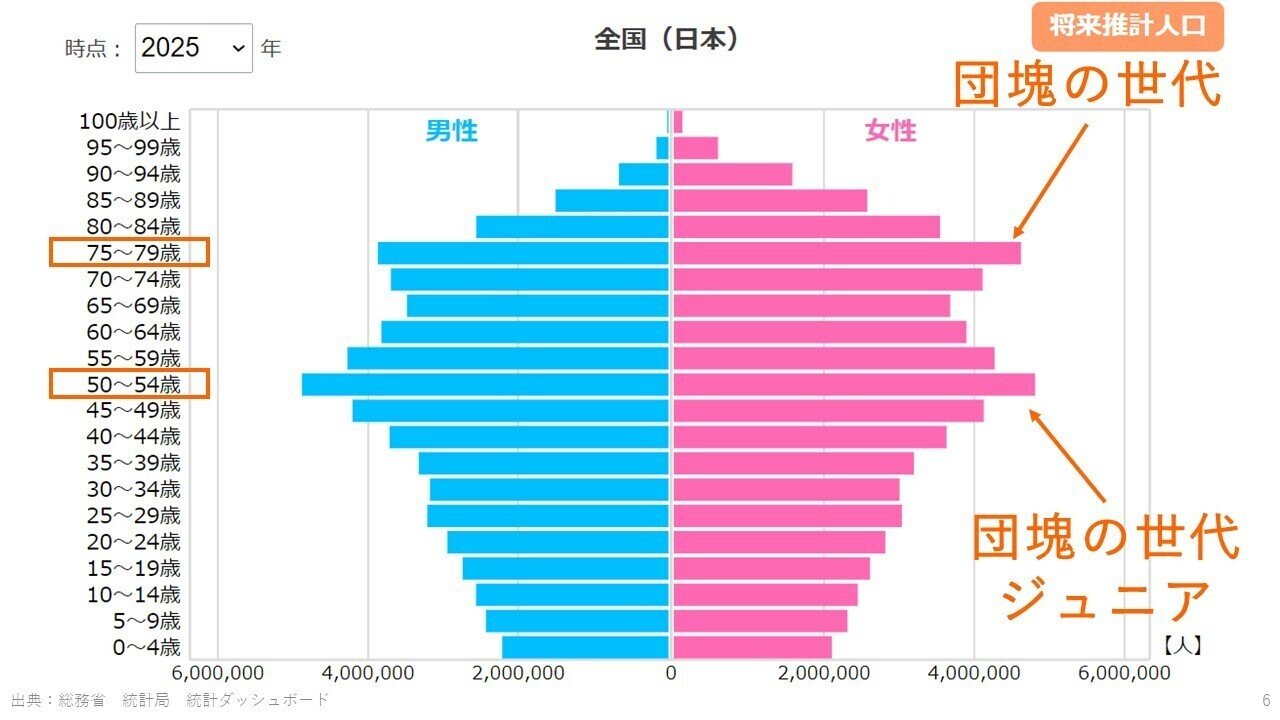

次に2025年を見てみます。

2025年になると、団塊の世代が75歳以上になります。75歳以上になると介護保険サービスの利用率がグッと高まるため、介護需要が急増します。

前述の「2025年に向けて」というのはこの状況に向けて、対策を進めていることを表しています。

ただ、この時はまだ団塊の世代ジュニアが50~54歳におり、現役で働いています。

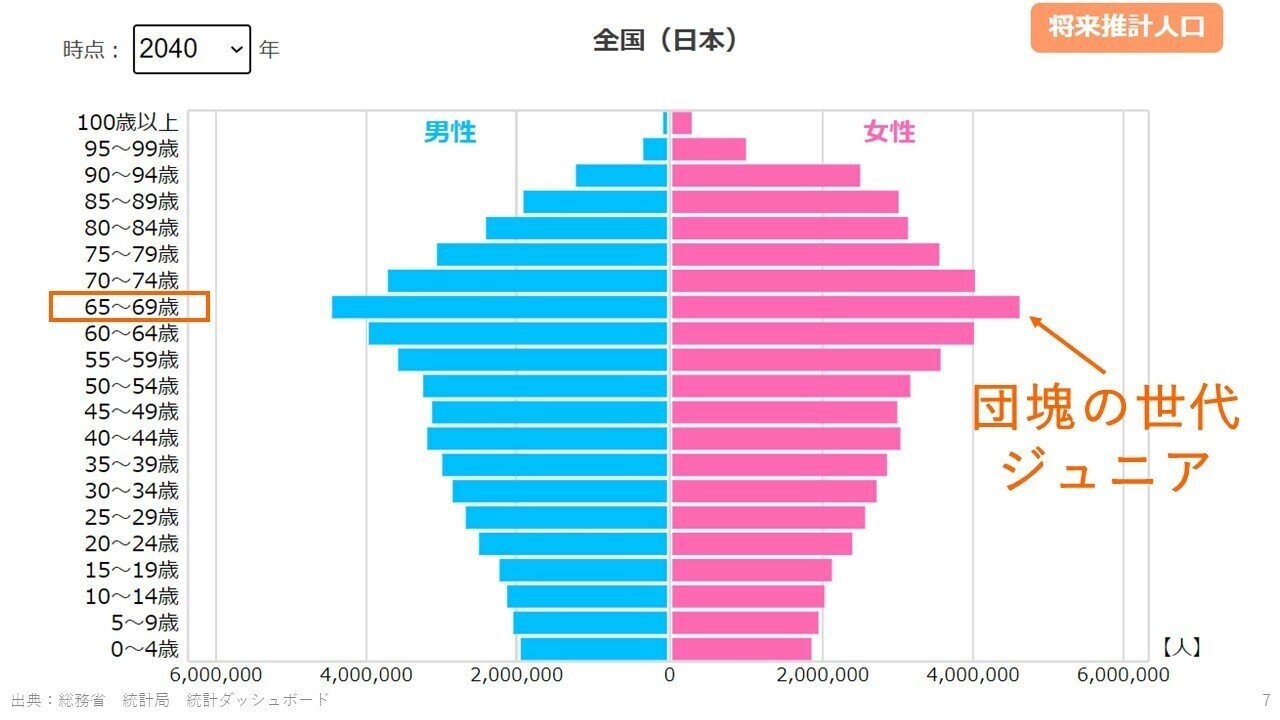

では、いよいよ2040年を見てみます。

2040年になると、団塊の世代の方は亡くなる方も出てきて、人口ピラミッドとしては目立たなくなります。

そして、唯一の人口ボリュームゾーンとなった団塊の世代ジュニアは、65~69歳になります。

65歳以上を「支えられる側」とすると、「支えられる側」がとても多く、64歳以下の「支える側」が少ない人口構成となります。

このような状況では、今と同じような仕組みで高齢者を支えることが難しくなります。いわゆる2040年問題です。

介護保険サービスを継続していくためには、お金の問題と人の問題を解決する必要があります。

お金の問題について。

働く人が減り、国の財源がなくなりますので、支出を抑制する必要が出てきます。

必要なところには必要な介護を提供しつつも、必要の低いところについては見直しを行うという取捨選択(適正化・重点化)が必要になります。

人の問題について。

介護現場において、少ない職員数で、多くの高齢者を支える必要が出てきます。

テクノロジーを活用したり、無駄を省いたりして、介護の生産性を高める必要があります。

このように、2040年を見据えると、介護保険サービスの適正化・重点化と、生産性の向上が必要になります。

今回は、それらを今まで以上に意識した改定となっています。

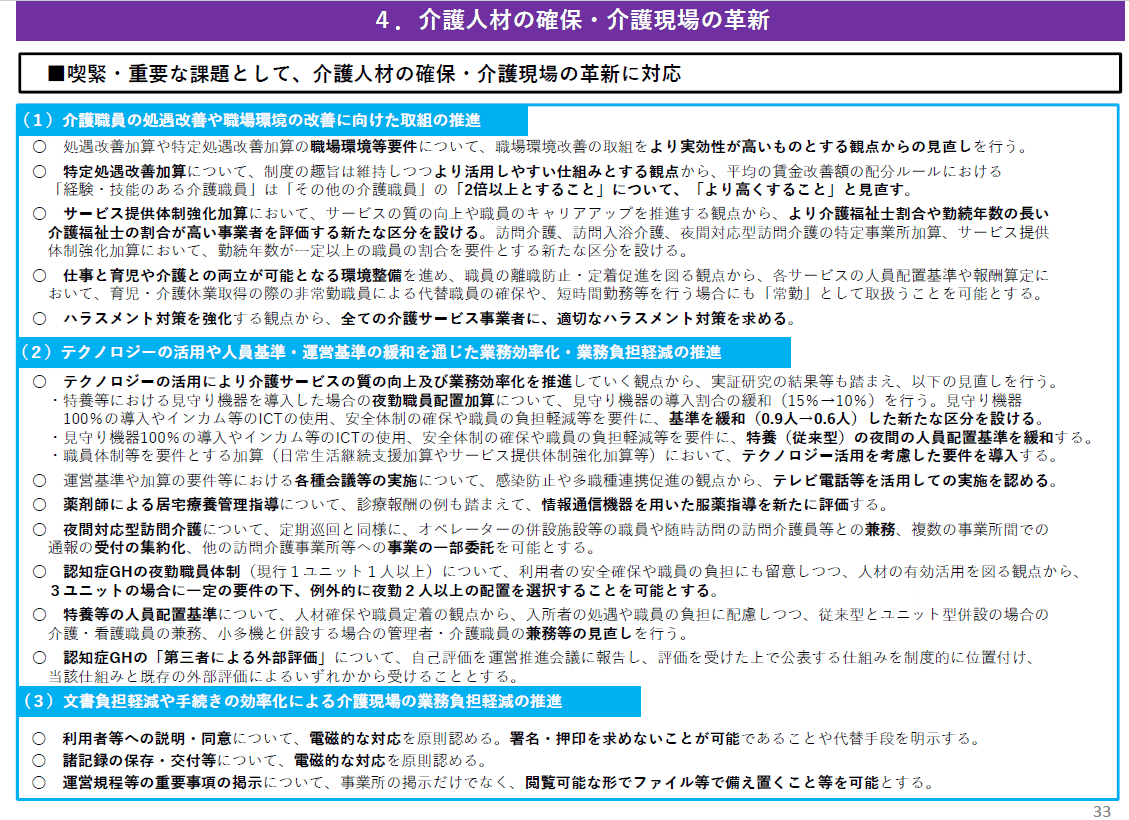

介護報酬改定2021の主な視点

もう一度、介護報酬改定の主な事項の最初のページに戻って、次は5つの視点について見ていきましょう。

2021年度介護報酬改定では、事業横断的な主な視点として5つ示されました。

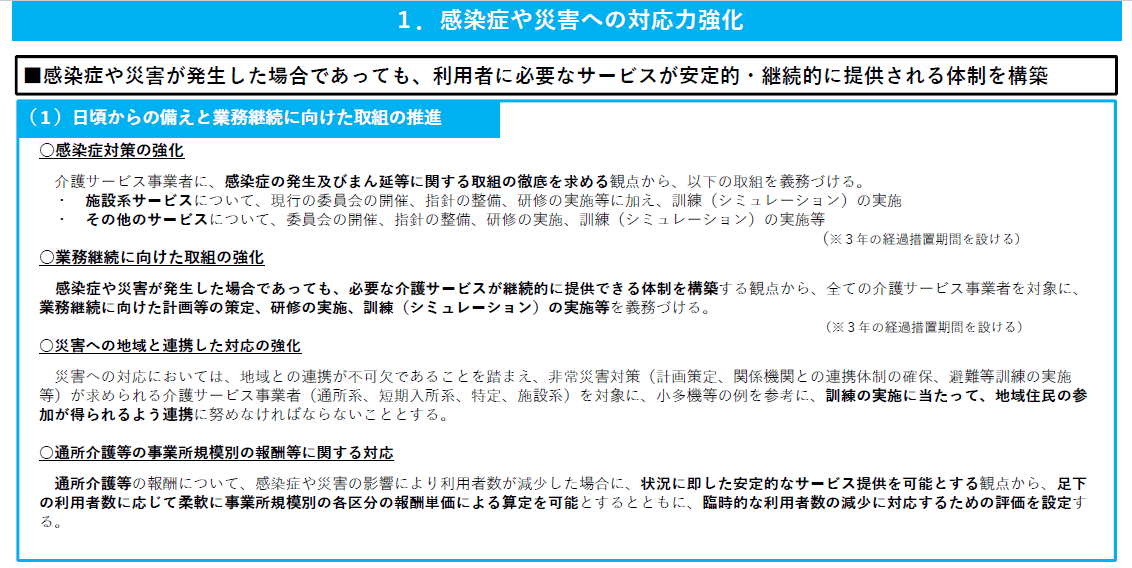

【視点①】感染症や災害への対応力強化

最初の視点は、感染症や災害への対応力強化です。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、取り入れられた視点です。

介護サービスは、災害が発生した場合であっても、安定的・継続的に提供される必要がありますが、今回、コロナ禍において、事業運営に苦慮した介護事業所がでてきました。

そのため、次回、同じような事態に陥ったときに、今回のような混乱に陥らないように、対策を行うことになりました。

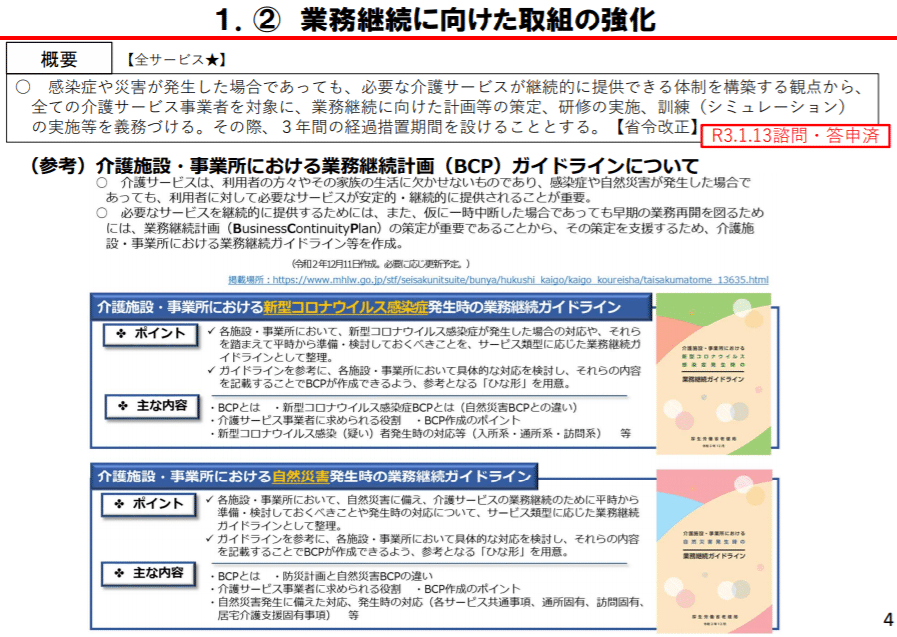

代表的な改定内容として、業務継続計画(BCP)の作成義務化があります。

全ての介護事業者に対して、感染症や災害があっても業務を継続できるように、日ごろから計画を策定し、研修を行い、シミュレーションしておくことが求められました。(3年間の経過措置がついています。)

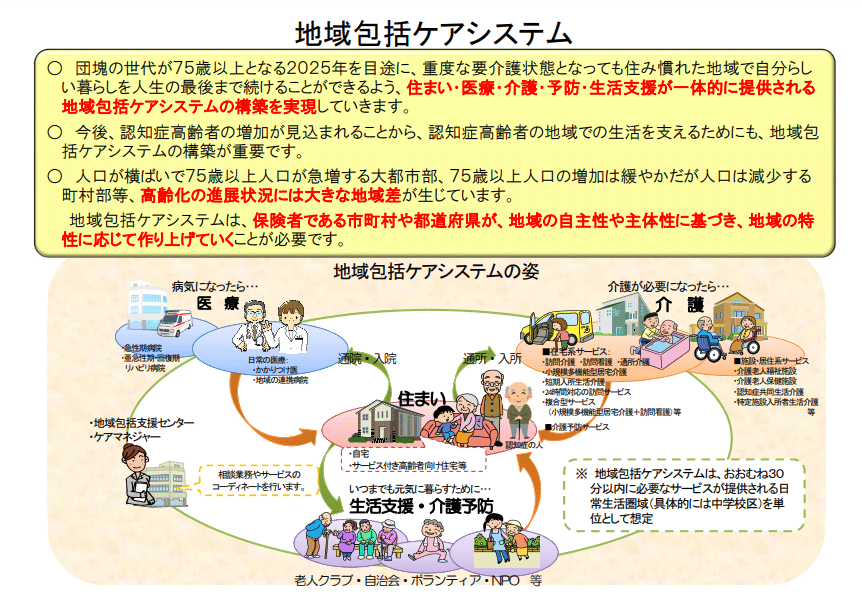

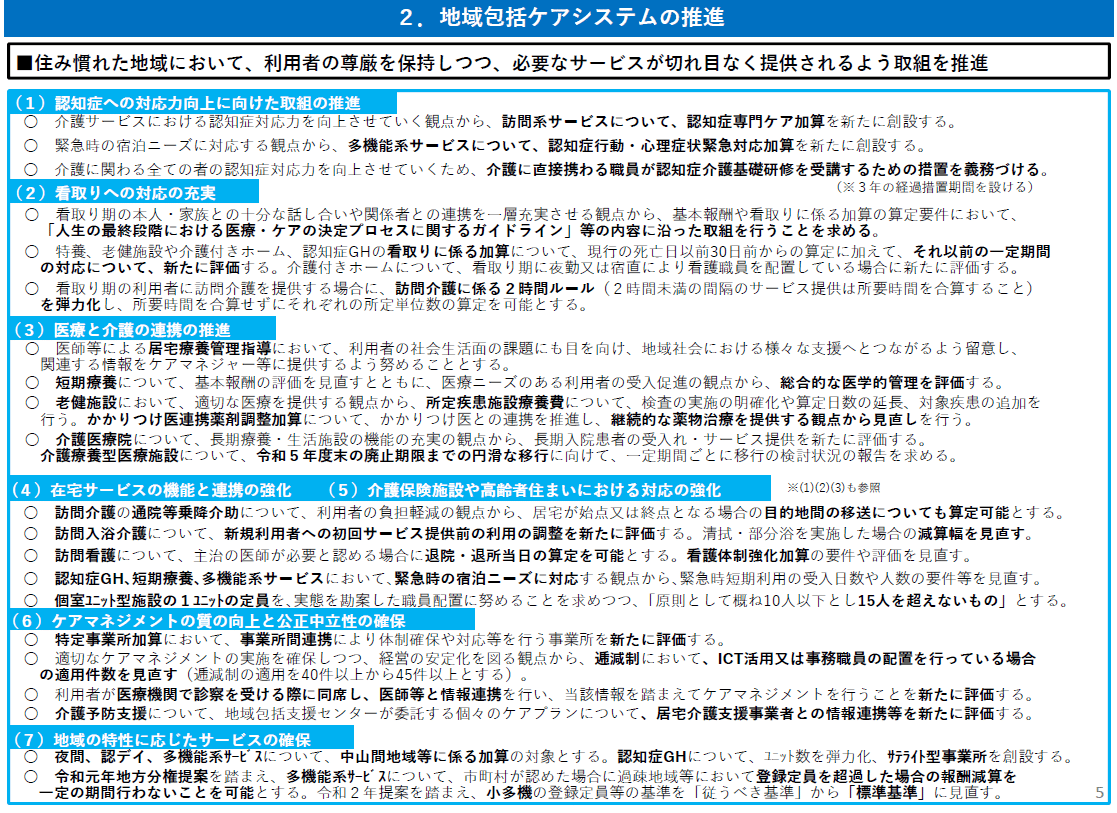

【視点②】地域包括ケアシステムの推進

2025年を間近に控えていることもあり、地域包括ケアシステム実現に向けた取り組みが推進されています。

地域包括ケアシステムには、認知症の人や医療ニーズが高い人についても、それぞれの住み慣れた地域で、必要なサービスを切れ目なく受けられるようにするという役割があります。

そのため、認知症の人への対応や、医療ニーズの高い人への対応について改定されています。

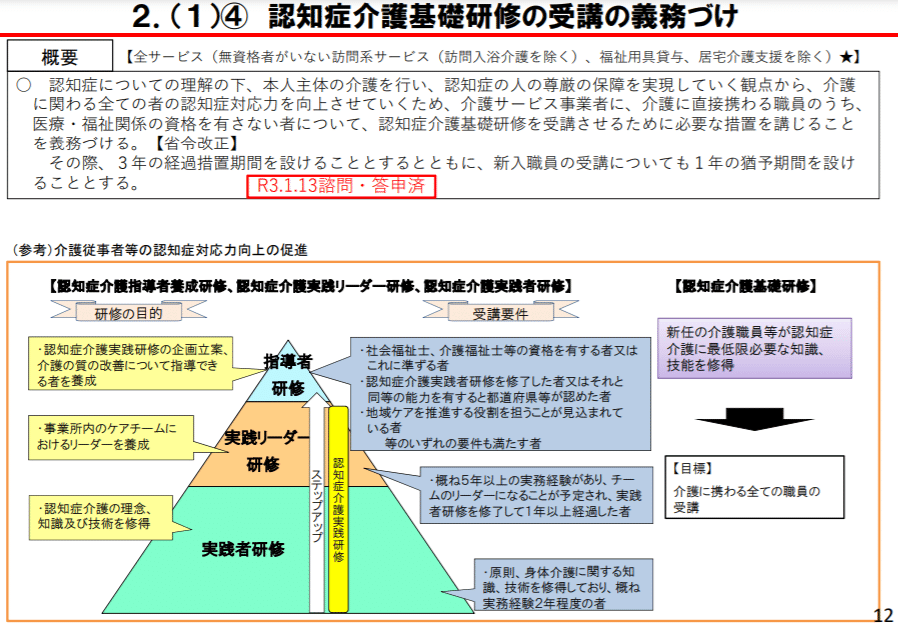

代表的な改定内容として、認知症介護基礎研修受講の義務化があります。

「介護に関わる全ての職員の認知症対応力を向上しよう!」という方針のもと、介護無資格者に関して認知症介護基礎研修が必須となりました。

認知症介護基礎研修は、都道府県等が実施している研修で、講義と演習を合わせた丸1日の研修です。(参考:東京都認知症介護研修の概要)

こちらも3年間の経過措置がついています。

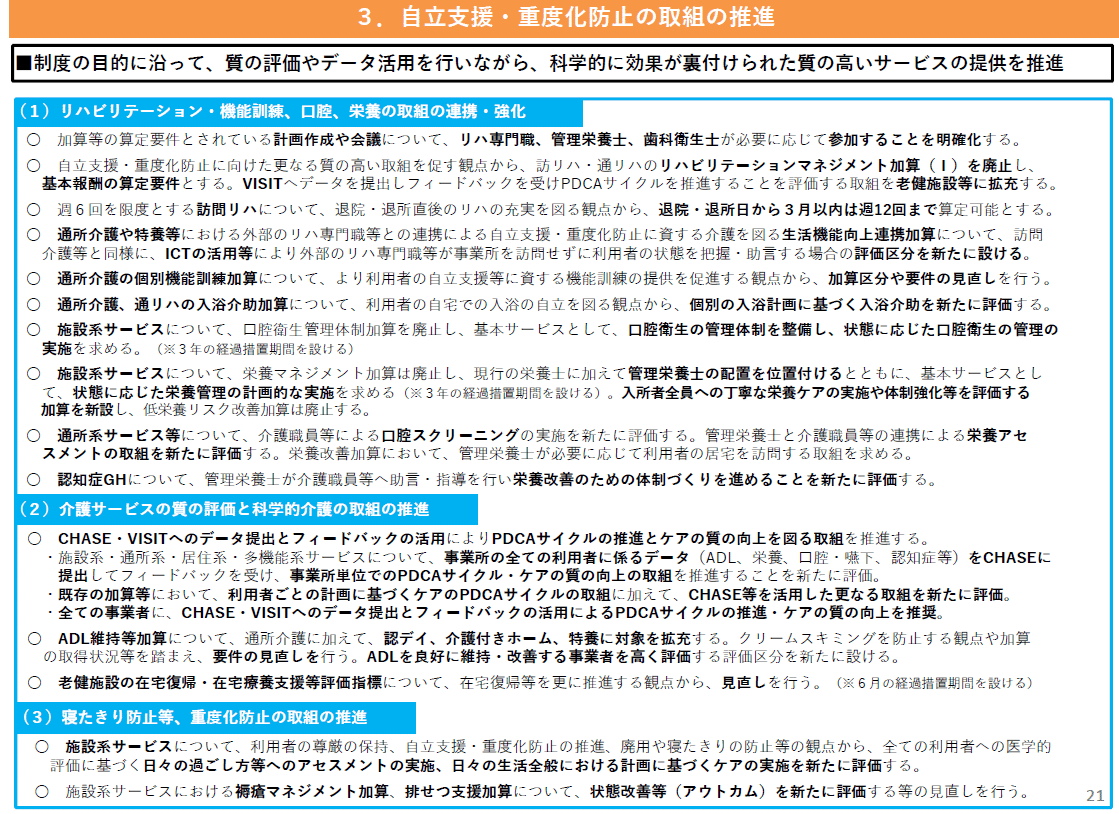

【視点③】自立支援・重度化防止の取組みの推進

2003年の初めての介護報酬改定以来、ほとんどすべての定期改定において、自立支援・重度化防止という視点は取り入れられています。

そもそも介護保険サービスの目的が、自立支援であることを考えると、この視点は毎回はずせないものなのだと思います。

近年、重要視されているのが、「データを活用した科学的介護」、「アウトカム評価」、「口腔、栄養の取組」です。

代表的な改定内容として、「データを活用した科学的介護」について取りあげます。

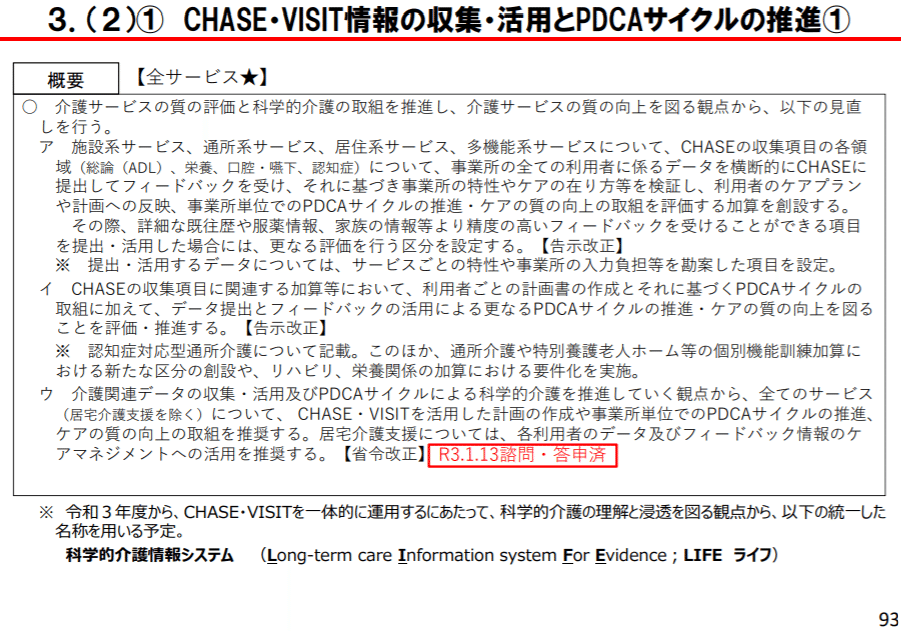

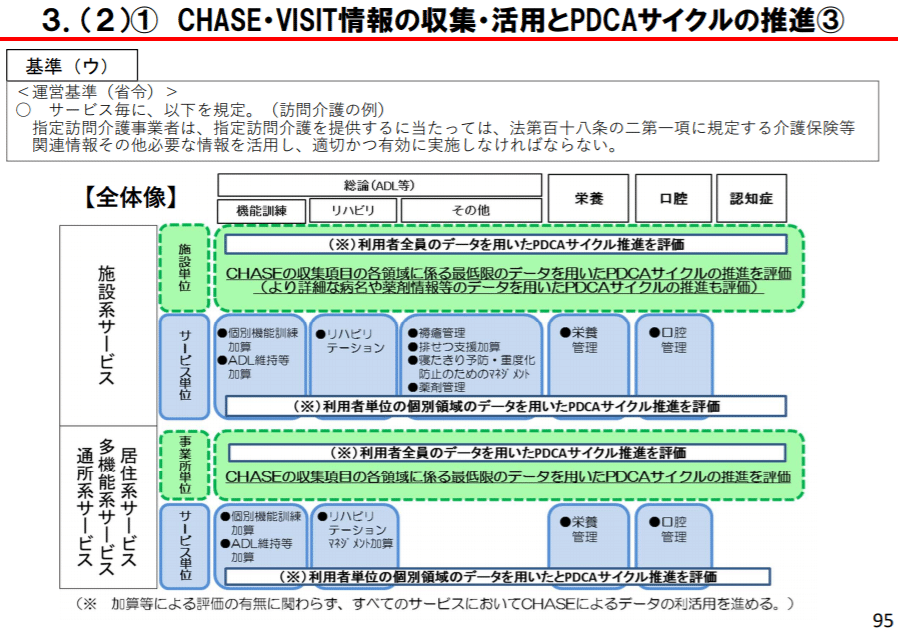

以前から、一部の加算では、CHASEやVISITというシステムへのデータ提出が要件化されていました。

しかし、データ提出している事業所は、多くありませんでした。

今回、データを活用した科学的介護を大きく推進するため、CHASE・VISITを総称して科学的介護情報システム(LIFE ライフ)に改めるとともに、ほとんど全ての介護保険サービスについて加算が創設されました。

また、加算の取得の有無を問わず、全ての介護保険サービスにおいて、データを活用した介護が推奨されることになりました。

データ提出については、これまでと比べて大幅に推進されており、今回の改定の目玉となっています。

介護の分野はこれまで十分なデータがなく、どのような介護をすればよいのか明確な基準を作りにくい状態にありました。

今後はデータによって一定のエビデンスをもとに介護の質を上げていく取組みが行われることになります。

データが集まれば集まるほど、データ活用の幅も広がります。「データを活用した科学的介護」は、今後も発展していく可能性が高いテーマになりますので、対応は必須となりそうです。

【視点④】介護人材の確保・介護現場の革新

少子高齢化が進展する中、足下の介護人材不足は厳しい状況にあります。

さらに2040 年に向けては現役世代の人口の減少が顕著となり、ますます人材の確保が困難になることは間違いありません。

そのため、少ない介護職員で、多くの高齢者を支えられるように、「テクノロジーの活用等を通じた業務効率化」や「業務負担の軽減」を行う必要があります。

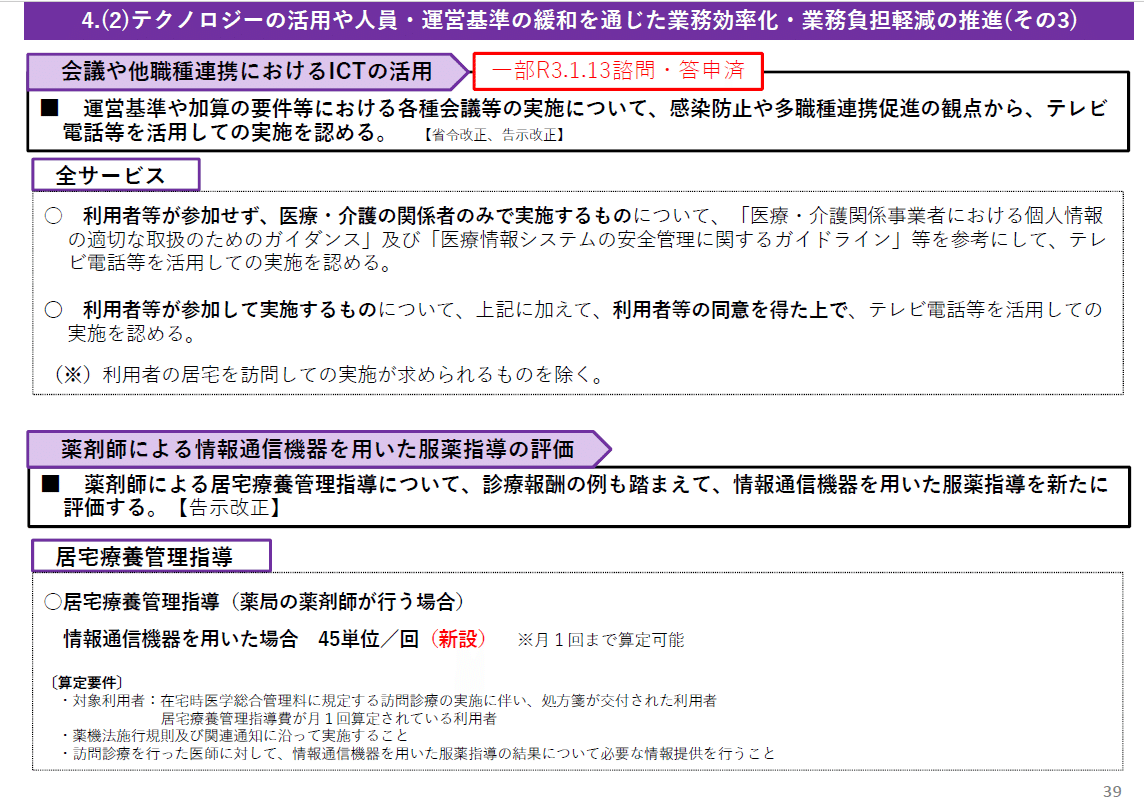

代表的な改定内容として、「会議や多職種連携におけるICTの活用」を取り上げます。

介護事業所では、施設基準や加算の要件として、様々な会議を行うことが決められていますが、これまで対面会議が条件となっているケースが多くありました。

今回の改定で、基本的に、テレビ電話等を活用することが可能になりました。

移動時間のことや、準備のことを考えると大きく業務効率化に繋がりそうです。もちろん感染症対策にもなりますね。

なお、利用者の居宅を訪問することが条件となっている場合は、対象外になっている点は注意が必要です。

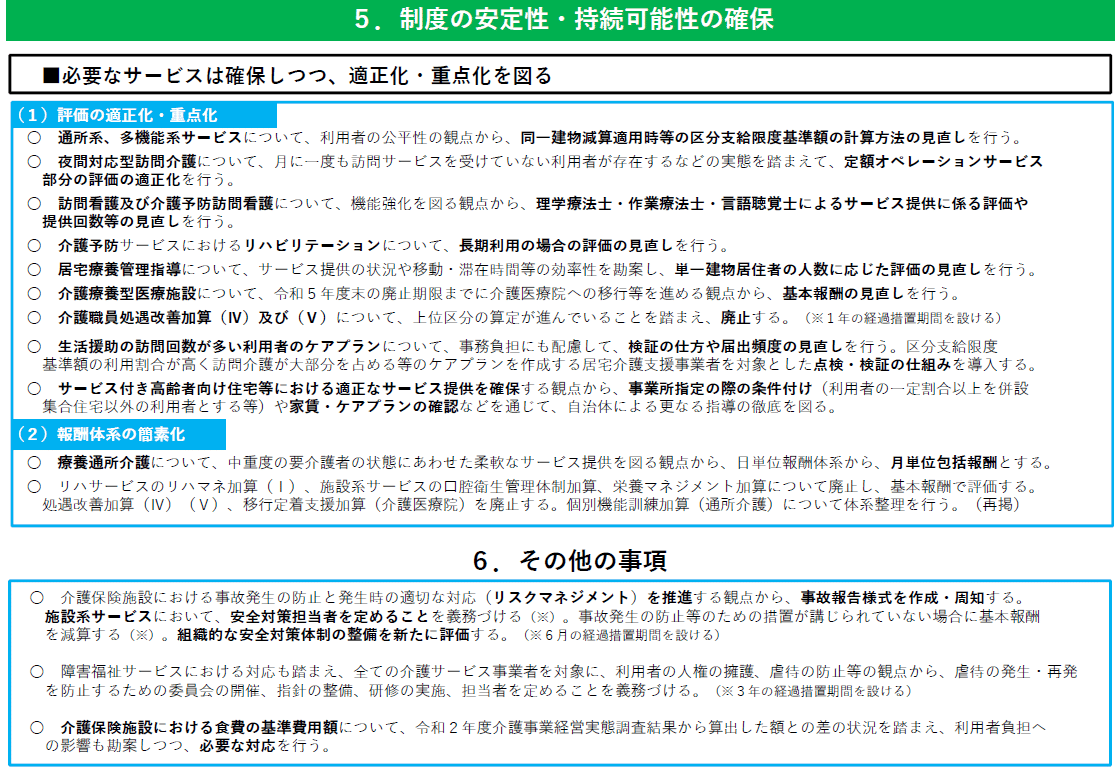

【視点⑤】制度の安定性・持続可能性の確保

介護保険制度創設から 20 年が経過し、介護にかかる費用は大幅に増加しています。

今後は、さらに介護ニーズが増える一方で、現役世代の人口は減少します。すると、保険料や税収は減るのに、かかる介護保険費用は増えるという状況に陥ります。

このままでは、介護保険制度を持続することができません。

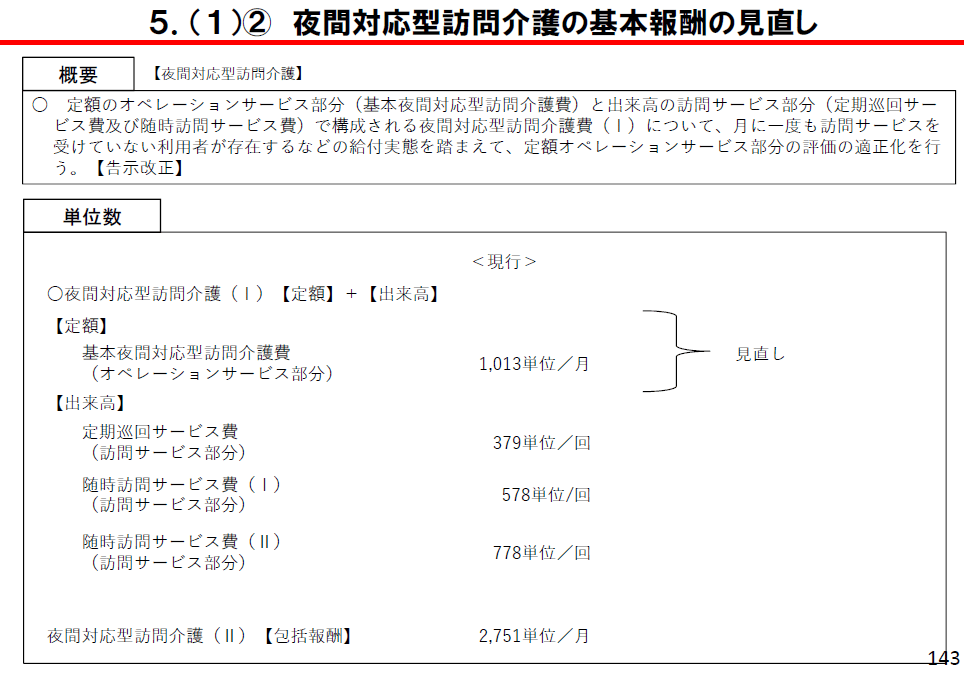

そのため、サービス提供の実態などを十分に踏まえながら、評価の適正化・重点化や、報酬体系の簡素化を進めていくことが求められています。

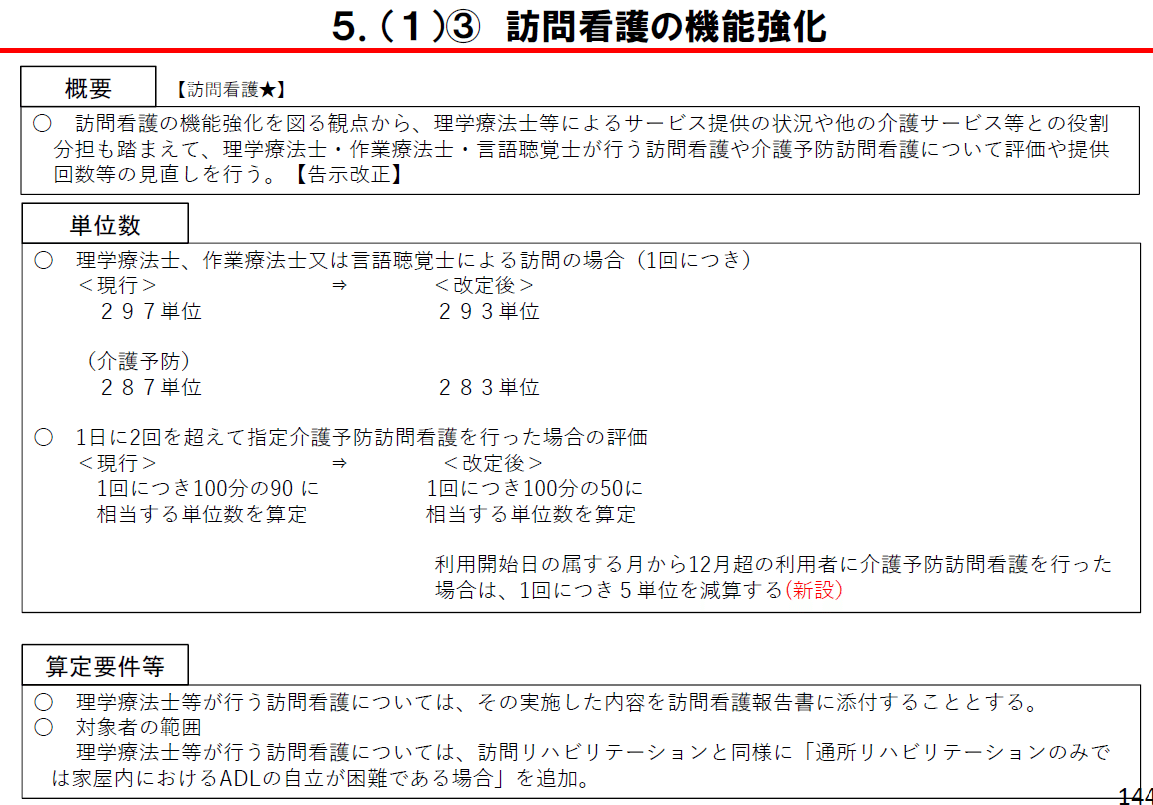

代表的な改定内容として「訪問看護ステーションの訪問リハビリの減算」を取り上げます。

今回、ほとんどのサービスで基本報酬がアップする中で、「訪問看護ステーションの訪問リハビリ」については減算となりました。

訪問看護ステーションに求めている役割は、医療ニーズの高い人への対応であるにもかかわらず、「訪問看護ステーションの訪問リハビリ」では、医療ニーズの高い人に対応していないケースが多いためです。

このように必要に応じて、メリハリをつけた評価をするというのは、これから2040年にかけて増えていくものと思われます。

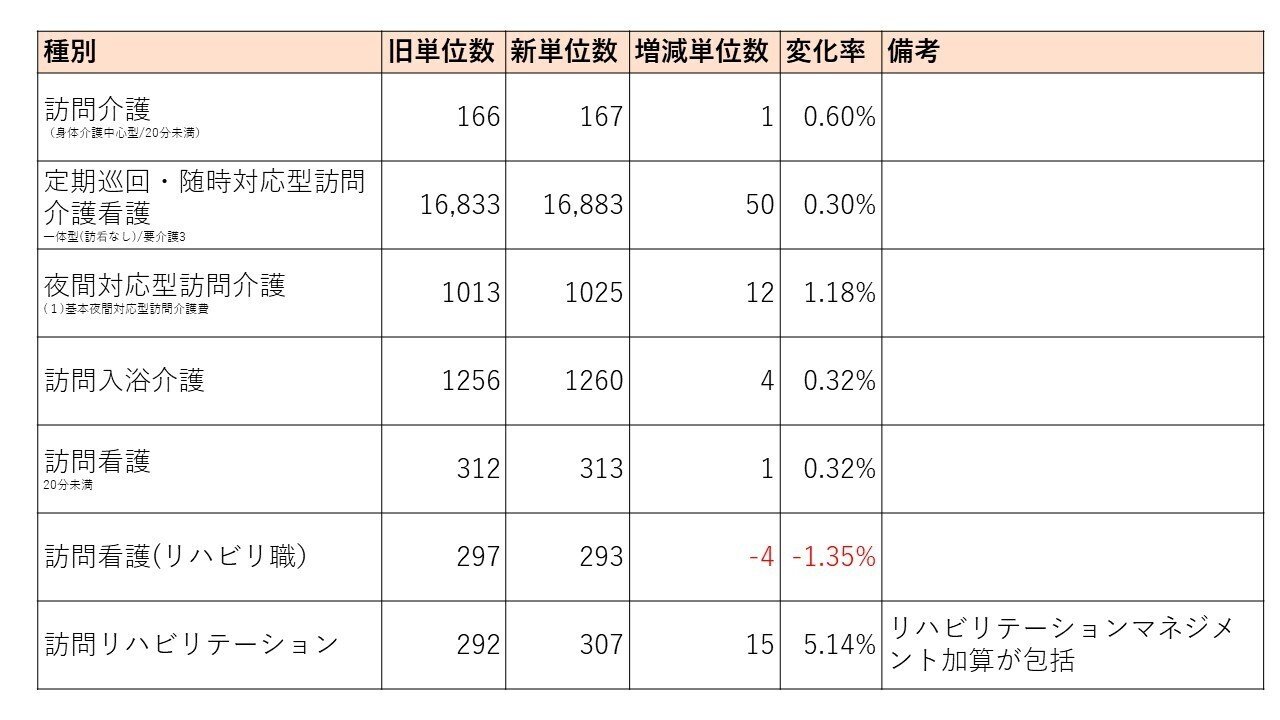

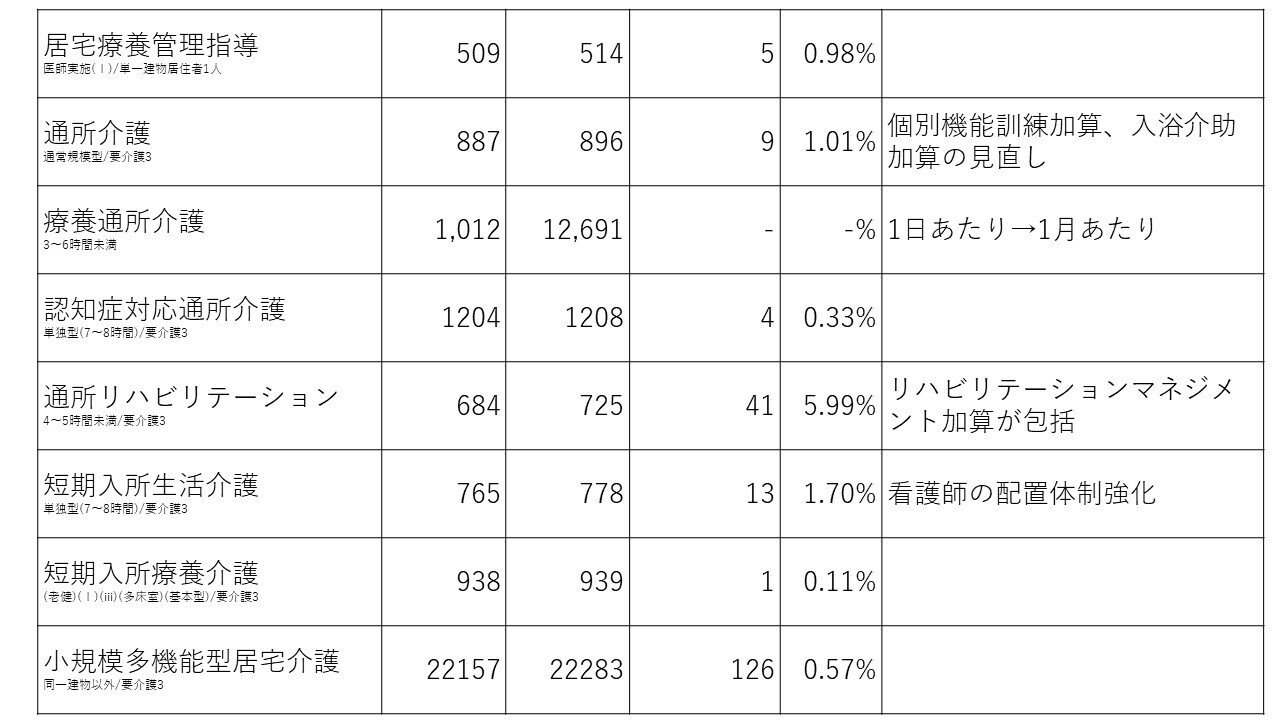

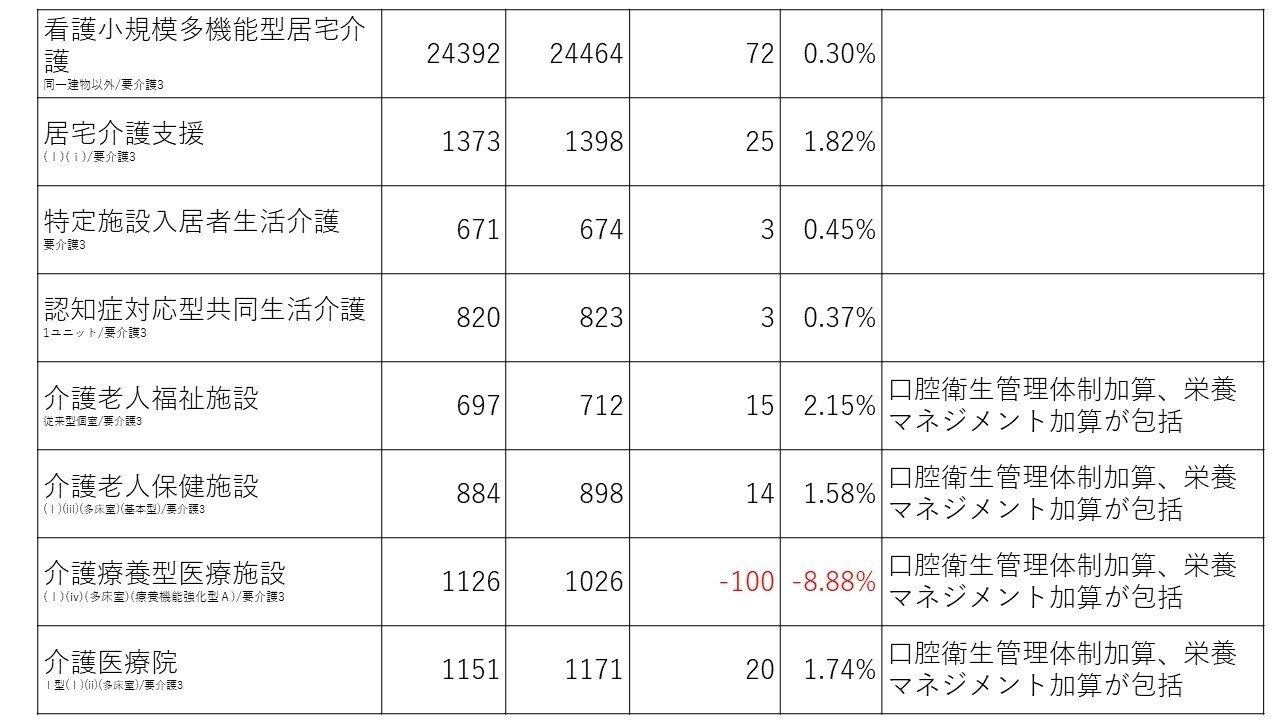

介護報酬改定2021の基本報酬

続いて、基本報酬の変化について見てみましょう。

介護保険サービスの収入は基本報酬と加算から成り立っていますが、医療に比べて、介護の方が収入に占める基本報酬の割合が高いことが特徴です。

今回は加算内容を網羅することが難しいため、大きな傾向を基本報酬から掴みます。

各介護保険サービスの代表的な基本報酬について、旧単位数と新単位数を比較しました。変化率に注目して確認ください。

印象的なトピックを5つ取り上げます。

【トピック①】訪問系の増加幅はわずか

今回、ほとんどすべての介護保険サービスで基本報酬はアップとなりましたが、訪問系の増加幅はわずかでした。

訪問介護は+1点、訪問入浴介護は+4点、訪問看護は+1点です。変化率は0.6%以下ですので、基本報酬の増加は限りなく小さいものでした。

【トピック②】マイナス改定は「訪問看護(リハビリ職)」「介護療養型医療施設」

今回、目立ってマイナス改定となったのは「リハビリ職による訪問看護」と「介護療養型医療施設」です。この2事業にとっては厳しい改定となりました。

「リハビリ職による訪問看護」は、本来の訪問看護の設置目的から反するということで指摘を受けており、「介護療養型医療施設」は、2024年3月末に廃止が予定されています。

この2事業は、今後も厳しい改定が続くと想定される事業です。

【トピック③】変化率1%超は加算包括化がほとんど

変化率で1%超UPしている事業は9事業ありました。

・夜間対応型訪問介護

・訪問リハビリテーション【加算包括化】

・通所介護

・通所リハビリテーション【加算包括化】

・短期入所生活介護

・居宅介護支援

・介護老人福祉施設【加算包括化】

・介護老人保健施設【加算包括化】

・介護医療院【加算包括化】

このうち5事業は加算が包括化されたための基本報酬アップになります。

介護報酬改定では、加算が増えすぎて制度が複雑化するのを防いだり、介護の質を均一化するために、加算が基本報酬に包括化されることがあります。

ほとんどの事業所が加算を取れるようになってきたら、その加算を取得するための要件を、そもそもの施設基準に組み込んでしまうのです。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、「リハビリテーションマネジメント加算」が包括化されました。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院については、「口腔衛生管理体制加算」、「栄養マネジメント加算」が包括化されました。

包括化されて、基本報酬がアップした場合、一概に良いとも言えません。

まず、一部のもともと加算を算定できていなかった事業所は、今後は加算の算定要件を満たすことが必須となります。

もともと要件を満たせていなかったのには、それなりの事情があるはずですので、そういった事業所にとっては厳しい改定内容と言えます。

また、加算を算定できていた事業所もトータルで見た場合に、減点になっている可能性があります。

例えば、通所リハビリテーションの場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位/月が包括化されました。

一方で、通所リハビリテーション基本報酬は41単位/回アップです。(4~5時間未満/要介護3の場合)

この場合、月8回以下の利用であれば減点(41単位/回×月8回=328単位/月)になり、月9回以上の利用であれば増点(41単位/回×月9回=369単位/月)になります。

通所リハビリテーションの平均利用回数は5~8回程度ですので、実質的には減点になる事業所も出てきそうです。

【トピック④】基本報酬アップを喜べるのは2事業

基本報酬が1%超UPした事業所のうち、加算の包括化がされていないのは、4事業です。

・夜間対応型訪問介護

・通所介護

・短期入所生活介護

・居宅介護支援

このうち、通所介護は加算の方で減点があり、短期入所生活介護は看護師の配置要件が厳しくなりました。

差し引きでみると、通所介護、短期入所生活介護も基本報酬アップを純粋に喜ぶことはできなさそうです。

以上を踏まえると、基本報酬アップを喜べるのは2事業です。

・夜間対応型訪問介護

・居宅介護支援

いずれの事業も従来の基本報酬が低かったと判断されたため、適正な報酬にするべく基本報酬がアップされています。

【トピック⑤】コロナ特例で半年間は0.1%UP

基本報酬に関する最後のトピックは、コロナ禍の特例です。

本報酬のアップとは別に、2021年9月末までの間、コロナ特例として基本報酬が0.1%アップします。

さて、ここまでが介護報酬改定2021の基本的な内容になります。いかがでしたでしょうか。

少しでも皆さんの理解の役に立てば幸いです。

そしてここからは、プラスαの情報を書いていきます。

少しマニアックな話ですが、新発見もありました。ここまで読んでくれた方であれば、面白く読めると思いますので、ぜひ見てみてください!

介護報酬を改定した後、実際に利益は増えるのか

さて、介護報酬改定2021では改定率+0.7%(実質+0.65%)となりましたが、実際に介護報酬改定により利益は増えるのでしょうか。

2018年度介護報酬改定で利益は増えたのか

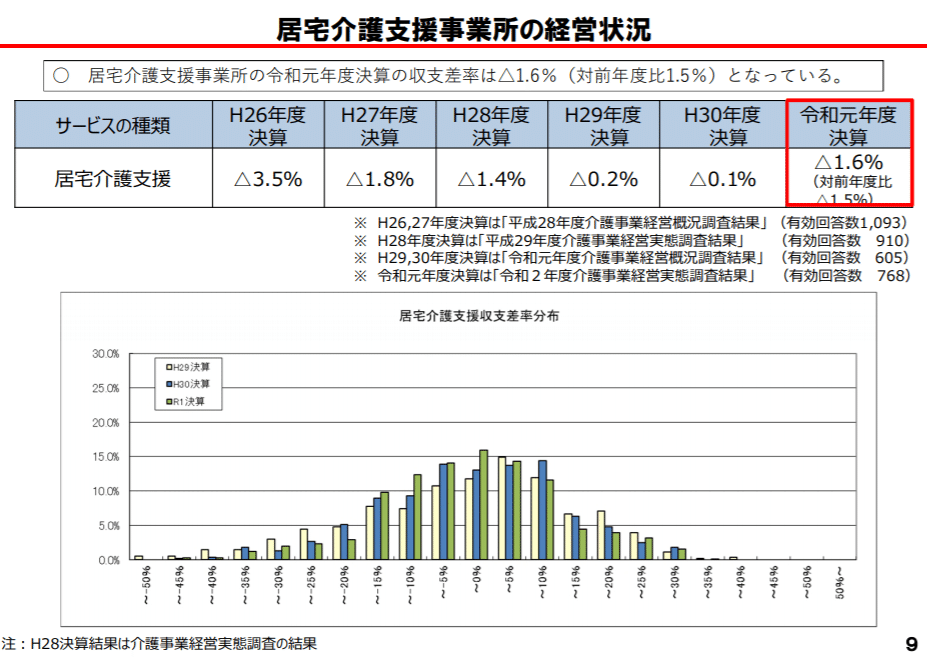

介護報酬改定にあたって、国は、介護事業所の経営状況調査を行っています。

介護事業経営概況調査といいます。この記事では、分かりやすくするために「改定調査」と呼びます。

介護事業経営概況調査(改定調査)

介護報酬改定の前後2年分の収支状況(年間の収支状況)を調査したものです。

介護報酬改定前後でどのような変化が起きたのかを確認するために調査しています。

今回は、2017年度と2018年度の2年分が調査されました。(参考:令和元年度介護事業経営概況調査結果の概要)

調査の結果、2018年度の介護サービスの平均収支差率(利益率)は前年比▲0.8%だったことがわかりました。

2018年度介護報酬改定の改定率は+0.54%でしたので、改定率は若干のプラスだったのに、結果として収支差率は下がってしまいました。

要因はいろいろ考えることができますが、例えば、以下のようなことが考えられます。

・新設された加算を算定できた事業所が少なかった。

・マイナス評価した部分の影響が大きく出てしまった。

・施設基準の追加により費用が多くかかってしまった。

・人件費の上昇分をプラス改定でカバー出来なかった。

2018年度を例に考えると「プラス改定でも、利益が下がってしまう」ことがあるということがわかりますね。

2021年度の改定も、若干のプラス改定にとどまりましたので、同じく収支差率は下がる可能性もあります。

新発見!全13回の調査結果からわかったこと

さらにもう少し深堀りしてみると、新しい発見がありました。

実は、国は「改定調査」以外に、もう一つ調査を行っています。

ここから先は

¥ 480

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

記事を読んでくださりありがとうございます。読んでいただけることが励みになります。もしサポートいただけましたら、研究活動に使わせていただきます。