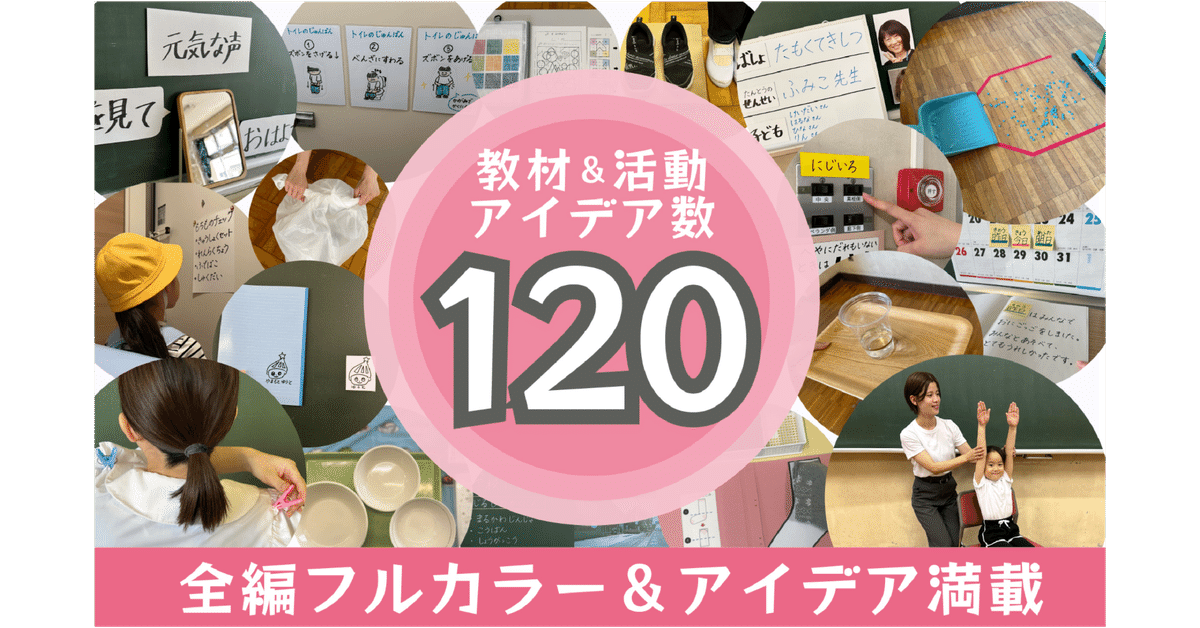

【書籍】 日常生活の指導 教材&活動アイデア120

いつもありがとうございます。

いるかどりです。

本日は、皆様に感謝感謝のご報告です。

日本で初めて??日常生活の指導×事例120×フルカラーの書籍が完成しました!

各教科等を合わせてた指導はとても重要な指導ですが、「あたり前」に思われている内容が多く、なかなか書籍化しにくいこともありますが、今回、時事通信社さんの全面的なご協力のもと、大型本・フルカラーで出版することが決定いたしました!

はじめて特別支援学級や特別支援学校の担任になった先生、学年主任や特別支援教育コーディネーターなどの立場にいる先生、ベテランの先生、教育委員会の研修担当の先生、学びたい保護者の皆様、教育学部の学生さん、福祉施設で児童・生徒に関わる職員さん、ぜひ、お手にとってみてください。おすすめのシリーズとなっております。

この記事では、日常生活の指導の大切なポイントをまとめてみました!

Amazonで絶賛予約・販売中です。特に発売前は、購入が遅くなるほど、書籍の到着も遅くなってしまうため、早めのご予約がおすすめです。

無理やりやらせるのではなく子ども達のペースでできることを増やす

日常生活の指導では、「シャツはズボンにしまわないとダメでしょ」「手を洗うの忘れているよ!やり直し!」など、注意をする声かけが多くなってしまう傾向にあります。子ども達は悪気があって忘れているわけではないので、注意が続いてネガティブな気持ちが大きくならないように「できていることを褒める」「教師が誘う」「思い出せる工夫をする」など、前向きに取り組める工夫をしましょう。

日々の生活が成功体験で終えることができるように環境を整える

子ども達から「今日も一日楽しかったな。また、学校に行きたいな」保護者から「うちの子、家庭でもできることが増えたんです」そんな言葉を聞くことができたら、教師としてとても幸せですね。日常生活の指導は、単発・断片的に行うのではなく、計画的・継続的に実施していくことが大切です。イメージとしては、段差の大きな階段を歩いていくというよりも、なだらかなスロープを歩いていくように指導を発展させていきます。自分でできたこと、教師とできたこと、友達とできたこと、日々の中のできたことを積み重ねていけるように計画をしていきましょう。

基本的生活習慣は時間の流れ、生活リズムを意識した時間割を編成する

日常生活の指導「基本的生活習慣」では、生活の時間の流れを意識することが大切です。例えば、「校庭に出る必要がないのに靴を履きにいき、すぐに戻ってくる」「2時間目に、スプーンや箸の使い方を指導する」など、生活リズムを無視した時間割にならないように計画をします。靴の着脱であれば登下校の前後で指導する、給食指導であれば給食の時間に指導するなど、実際の生活場面の中で実施的に取り組むことが望ましいと考えます。

日常生活の指導でココだけは意識したい9つのポイント

■□ 生育歴や家庭での様子を含めた実態把握ができている

■□ 今、進級・卒業後、将来へのつながりをイメージできる

■□ 障害特性、発達段階、生活年齢、学習状況や経験を踏まえた段階的、発展的な指導内容になっている

■□ 最後まで見通しを持って取り組める活動・支援の量

■□ 生活の中で自然で実際的、必然的な活動

■□ 人との関わりの場が設定されている

■□ きまりを守ることのできる工夫がある

■□ 役割意識がもてる

■□ 学校全体で指導方針・支援方法が共通理解されている

できる見込みがあるから「待つ」教師が意図する中で待つことの重要性

特別支援学級などの現場では、教師が子ども達を待つという場面を見かけます。子ども達が行動できるのを待つ、気持ちを切り替えるのを待つ、など、自力解決できるように教師が待ちます。子ども達が自分の力で活動できることは大切なことなのですが、「 できる動機づくり」「 できる環境(状況)づくり」を大切にしましょう。子ども達が自分の力を発揮したくなる動機、自分で目標を達成するための環境を整えた上で、子ども達が自分のペースで取り組むことができるように待つ姿勢を大切にします。

〜とは〜である。〜は〜べきである。ではなく、柔軟に指導・支援をアップデートする

「もう5年生なんだから〜もできないとダメでしょう」「もう中学生なので、なんでも自分でやるべきです」という声を聞くことがあります。これは、将来の自立と社会参加に向けた指導と言えるのでしょうか?子ども達を、ひとつの教育観の指導の型にはめるのではなく、誰かと一緒に活動する、補助具を使う、助けを呼ぶ手段を獲得するなど、子ども達の実態に合わせて柔軟に指導や支援の方法をアップデートすることが大切です。

いいなと思ったら応援しよう!