研究者・技術者のためのラテン語入門-in vitro,ab initioについて-

1.はじめに

お久しぶりです、Hazaculaです。今日は趣向を変えてラテン語のお話をしましょう。

ラテン語とは、古代ローマ帝国の公用語であり、英語とは比較にならないほどの複雑さを有する言語であり、現代でも学術用語を始め日常のあちこちに進出している非常に影響力の高い言語です。欧州では言うに及ばず、日本でも学術系の論文はもちろん、英語を経由して日常的に使う外来語にも入っていますし、ゲームやアニメ作品でも多用されており、その影響力のデカさがよく分かると思います。正直筆者は、古代言語の中では漢語に次ぐ影響力を有しているとすら思っております。

そんなラテン語ですが、聞いたことはあっても文法が複雑すぎるし色々面倒なので、正直学ぶ気力すらわかないって方がほとんどではないでしょうか? ラテン語は確かに文法が複雑ですが、それでもその基本をよく見てみるとかなりシンプルな構造になっています。今回はそんなラテン語について、その文法の基本をご紹介しつつ、論文などで頻出するラテン語について解説したいと思います。

※本記事ではなるべく事実に基づいた内容を書いておりますが、筆者が間違えて覚えた内容を書いている可能性もありますし、なるべく分かり易くなるよう細部には目をつぶっている箇所もあります。その辺はご容赦ください。

2.ラテン語はインド-ヨーロッパ語族の言語

そもそもラテン語とはどのような言語なのでしょうか? ラテン語は紀元前753年から始まる古代ローマ帝国の公用語で、元はイタリア半島のラティウムという地域で話されていた一言語でした。それが、ローマ帝国拡大に伴って欧州全土に普及していったのです。

しかし、そのラテン語にもさらに元の形があります。ラテン語の元となった言語を遡っていくと、今からおよそ6000年前(ぐらいと考えられています)に現在の中央アジア(トルコのあたりと考えられています)で話されていたインド-ヨーロッパ祖語(印欧祖語)に行きつきます。この祖語を話していた人々が、現在のヨーロッパやらインド・イランのあたりに流れ着き、その途中で発音が変わったり文法が単純化したりして、現在の英語やらドイツ語やらロシア語やらイタリア語やらヒンディー語やらができました(そのため、これらの言語はインド・ヨーロッパ語族、印欧語族と呼ばれる)。つまり、これらの言語はいずれも印欧祖語の方言と言うことができます。ラテン語も、そのような方言の一つであり、ローマ帝国の拡大に伴ってヨーロッパ全土で一時期公用語のような地位にまで上り詰めたのです。ちなみに西洋におけるラテン語は、日本における古代漢語ぐらいの地位だと思っていただければ大丈夫です。とりあえず公的文書はラテン語で書いとけ、って時代があったぐらいには影響力がデカかったのです。

3.ラテン語と日本語の関係

古代ローマと日本というと、距離的にも時間的にも隔たっています。しかし、ラテン語が日本語に与えた影響も無視できません。その一つがローマ字です。何を隠そう、ローマ字の読み方はほぼラテン語の読み方と同じですし、現在英語の表記に使われているアルファベットABC…は、元々はラテン語の表記に使われていた文字なのです(そのため、より正確にはラテン文字と呼ばれます)

ちょうどいいので、ここでラテン語の読み方をお教えしましょう。ラテン語の読み方はローマ字とほぼ同じです(というよりラテン語の読み方を取り入れたのがローマ字)。aiueoはアイウエオと読みます。ただ注意すべきは、一部のアルファベットの読み方が若干違う事だけです。cはカ行、jはヤ行、vはワ行、rは舌を巻くラ行です。また、ā, ē, ī, ō, ūはそれぞれの長音(伸ばす音)を表します。これ以外はローマ字読みでOKです。実際に発音してみましょう。

Amīcitia sāl vītae. (アミーキティア サール ウィータエ)

どうでしょう。発音と綴りの関係がカオスな英語より簡単ではないですか?

4.ラテン語は屈折語

さて、発音の次は文法の解説に入ろうと思うのですが、その前にラテン語がどのような特徴を有する言語なのかについてお話ししましょう。ラテン語は(というか印欧語族は全てそうですが)、屈折語という文法構造を有しています。屈折語と言うと耳慣れない言葉ですね。ちなみに日本語は膠着語です。中国語は孤立語です。屈折語も膠着語も、動詞や名詞が語形を変えることで文中での役割や意味の変化を表します。例えば日本語では「書かない、書いた、書くべき、書かせられた」など、「書く」という動詞一つとっても、語尾を変えることでその意味が色々と変わります。では屈折語とは何か?

屈折語でも単語が語形変化します。例えば愛するという動詞amareは、amo(私は愛する)、amabam(私は愛していた)、amavi(私は愛し終えた)などと変化します。膠着語との違いは、語形変化する部分がそれぞれの役割を有する要素に分離できるか否かです。例えば「書かせられた」では、「書k-(語幹)」「-aせr-(使役)」「-aれ-(受身)」「-た(過去)」とそれぞれの文法要素ごとに語形変化する部分が分けられます。しかし、屈折語ではこのような分離ができません。例えばamoであれば、語幹am-に(現在、未完了、直説法、一人称、単数)などの要素がすべて詰め込まれた語尾-oを付けるだけなのです。amabamであれば、語尾-bamの部分に(過去、未完了、直説法、一人称、単数)などの要素がすべて詰まっています。このように、要素ごとに分割できないのが屈折語なのです。そこで、各要素がくっついている(膠着)のではなく、単語がそれ自体の文法的役割に応じて語尾を折れ曲げる(屈折する)と見なすのが、屈折語なのです。

ちなみに中国語は孤立語と呼ばれ、単語の語形変化を一切起こさない言語です。それぞれの単語が“くっつき”も“折れ曲がり”もせずに“孤立”していることから、孤立語と呼ばれているのです。

5.名詞も語形変化する

ラテン語(というか印欧語)の特徴として、上記のような語形変化が動詞だけでなく名詞(+形容詞)にも表れます。どういう事かというと、例えば有名な古代ローマの人物ユリウス・カエサル(Julius Caesar)であれば、Julius、Juliī、Juliō、Juliumなどと、文中での役割に応じて名前が変わってしまうのです!

そんなんありか!?

とお思いのあなた。ありなんですよ、それが……日本人からしたら、「ももたろう」が「ももたら」だの「ももたり」だの「ももたれー」だのと変わってしまうようなもので、すごく奇妙な感じを受けるでしょう。しかし、日本語だって動詞に関しては「書く」が「書かせられないでいたようだ」のように凄まじく変化します。日本語は、動詞や形容詞が変化する一方で名詞は変化しませんが、名詞だって変化してもいいはずです。日本語は偶然名詞の変化を持っていないだけで、世の中には動詞だけでなく名詞も変化する言語がたくさんあるのです。ラテン語もその一つだと思っておいてください。

6.名詞には性別が存在する

ラテン語(というか印欧語)の名詞の特徴として、名詞に男性女性中性の3つの性のどれかが割り当てられています(現代印欧語では性別の一部あるいは全てを失った言語も多いですが)。おそらくこの記事を読んでいる方の中には「うへぇ、性別かよ、ややこしい! 第二外国語でドイツ語(スペイン語、ロシア語)やった時もわけわからなかったからなぁ」と思われた方も多いでしょう。しかし、見方を変えるとこの性別というのも結構分かり易いシステムでもあるのです。

まず名詞性を考えるうえで、真っ先に分けて考えなければならないのが中性名詞です。「中性」とは、男の娘だとかボーイッシュだとか俺女だとかTSだとかLGBTだとか、そういうことではありません(もし気分を害されたLGBTの方がいらっしゃいましたら、ごめんなさい。決してそのような意図はありません)。これはそもそもネーミングがよくありません。中性名詞とは、性別が無いというより“非生物”であると考えた方が良いのです。非生物というか、“不活動的”とでもいいますか。自分からは動かない“物”です。つまり、中性名詞とは、“物”と“生物”(というか自分から動くもの)を分けるための符号なのです。生物を表す名詞がさらに男性と女性に分かれた、と考えると、ラテン語(というか印欧語)の名詞性のシステムがよく理解できるでしょう。

7.名詞の性別は“語尾”で判断できる

さて、名詞には全てに男性女性中性のいずれかの性別が割り当てられていると言いましたが、じゃあ名詞ごとに性別までいちいち覚えなきゃならないのか!? とお思いのあなた。安心してください。そこまで学習者泣かせのシステムではありません。実は名詞の性別は、名詞の語尾を見れば明らかなのです。

語尾の話に入る前に、西洋人の名前について考えてみましょう。そうですね、例えば「マリアさん」と「マリオさん」を考えてみましょう。さて「マリアさん」と「マリオさん」のうち、女性はどちらでしょうか? 正解は「マリアさん」です! おそらくほとんどの人は正解できたんじゃないでしょうか? マリアさんといえば、聖母を思い浮かべる人もいれば、悪役令嬢の友人を思い浮かべる人もいれば、女子プロテニス選手を思い浮かべる人もいるでしょう。しかし、いずれも女性です。一方マリオというと、大体の人はきのこを食べると大きくなる配管工をイメージするんじゃないでしょうか。

マリアとマリオ。違っているのは「ア」か「オ」かだけです。実はこれ、ラテン語(というか印欧語)の名詞性システムの名残なのです。ラテン語では、女性名詞(含女性の人名)は多くが「-a」の語尾で終わっています。一方男性名詞(含男性の人名)は多くが「-us」で終わっています(-usが現代では-oに変わっている)。世界史なんかを勉強すると、ローマ史あたりで「~ウス」だの「~ヌス」だのと似た名前がたくさん出てきて混乱した人も多いかと思います。「トラヤヌス」だの「ハドリアヌス」だの「マルクス・アウレリウス・アントニヌス」だのと。これは、ラテン語の名詞性システム、つまり男性名詞に共通する語尾「-us」の仕業だったんです。ちなみに中性名詞は「-um」で終わります。ナトリウムとかカルシウムとかアルミニウムとか、元素名にはイウムで終わるものが多いですよね? あれはラテン語の中性名詞語尾だったのです(中性名詞は非生物的だと言いましたが、元素なんて非生物の代表ですよね)。

このように、名詞の語尾を見れば性別は一発で分かります。そしてこの語尾の違いが、名詞の変化の仕方にまで影響するのがラテン語(というか印欧語)なのです。

8.名詞には7つの格と2つの数がある

さて、語尾の違いが名詞の変化の仕方に影響すると言いましたが、名詞の変化とはそもそも何でしょうか? ラテン語の名詞は格と数にしたがって変化します。このうち、数とは「単数」と「複数」、つまり一つしかないか2つ以上あるかの違いのことです。では格とはなんぞや? とお思いの方も多いでしょう。実は我々日本人は、知らず知らずのうちにこの「格」を使い分けています。以下の例文で考えてみましょう。

加賀さんが赤城さんに銀座のお店で買ったバレンタインチョコをプレゼントしたそうだ。

この簡単な一文の中にも、主格、与格、属格、対格、処格が含まれています。

主格とは「加賀さんが」

与格とは「赤城さんに」

属格は「銀座の」

処格は「お店で」

対格は「バレンタインチョコを」

に当たります。「主格」とは「主語」のことであり、「対格」とは「直接目的語」のことです。

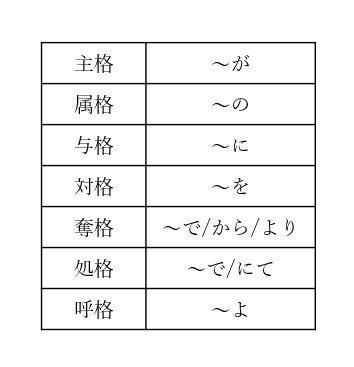

このように、“格”とは文中の名詞の役割、日本語でいうところの「てにをは」に代表される格助詞により意味付けされている名詞の役割のことです。ラテン語には通常5つ、最大で7つの格があります。主格、属格、与格、対格、奪格、呼格、処格の7つです。このうち呼格はごく一部の名詞を除いて主格と同一であり、処格はごく一部の名詞にしか存在しないので、通常は5つの格(主格、属格、与格、対格、奪格)がメインで使い分けられます。

先ほども言ったように、ラテン語の格は日本語の格助詞“てにをは”と比較的綺麗に対応します。7つの格について、日本語の格助詞との対応を見てみましょう。

このようになります。このうち、奪格は「~から」と動作の起点を表す他に「~なので」や「~より」や「~を使って」など、多くの用法を有しています。呼格は「~よ」と呼びかけだけに使われる格です。処格は場所を表す格で、「~で」「~にて」などと訳します。

9.名詞には5つの格変化パターンがある

さて、ラテン語の名詞には3つの性、最大7つの格、2つの数があることが分かりました。ここまででも頭が痛くなりそうですが、さらに格変化パターンがなんと5つもあるのです!

え、ということは、性3つ×パターン5つで15も変化パターンがあるの!?

とお思いのあなた。ご安心ください。実は、名詞の性と格変化パターンには密接なつながりがあるのです。例えば第一格変化はほとんど女性名詞ですし、第二格変化は男性か中性です。そして名詞の性別は語尾で分かるので、実質語尾を見れば名詞の性別と格変化パターンが分かってしまうのです。さて、その格変化パターンを実際に見てみましょう。ざっと以下の感じになります。

こんな感じです。

第一格変化は単数主格-a(女性名詞)

第二格変化は単数主格-us(男性名詞)と-um(中性名詞) ※男性単数主格の み呼格が-e

第三格変化は多くのパターンがあり、男性女性中性全てのパターンがあ ります

第四格変化は単数主格-us(男性名詞)と-u(中性名詞)

第五格変化は単数主格-es(女性名詞)

となります。あまりの量に目が痛くなってきますが、それでも語尾と名詞が密接に連携していることはわかっていただけるのではないでしょうか? ちなみに、実際のラテン語文を読んでみると、第四格変化と第五格変化はマイナーなため、全体の9割ぐらいは第一~第三格変化に収まります。そのため、第一~第三まで覚えれば、ラテン語文はなんとか読めるようになるでしょう(それでも結構な量ですが)。まぁ、ここではラテン語を読めるようになることを目標にはしていないので、とりあえずここでは

“名詞語尾及び格変化パターンと性別は密接にリンクしている”

ということを覚えておいてください。

10.格変化語尾という考え方

さて、上の表を見てみると気づくことがあります。例えば、dominusとrosaの格変化。domin-とros-の部分は不変だということに気づきませんでしょうか? そう、変わっているのは語尾の-us、-aの部分だけなのです。この部分を格変化語尾といいます。これはつまり、変化しない語幹(domin-とかros-の部分)に、性別や数や格の標示を担う語尾がくっついている、という風に考えることもできます。そしてこの格変化語尾、実は結構便利なのです。例えば男性神を表すdeusですが、これはde-usと分析できます。男性名詞を表す語尾-usを女性名詞を表す語尾-aに変えると、deaとなります。deaは女性神を表します。同じシステムは現代イタリア語にも受け継がれており、例えば息子を表す単語はfiglioですが、語尾の-oを女性を表す-aに変えればfiglia娘になります(ちなみにラテン語の-usがイタリア語では-oに変化しました)。sonとdaughterと2つの単語を覚えなければならなかった英語と比較すると、むしろ効率的なシステムではないでしょうか?

さて、先ほどの格変化表の格変化語尾だけに着目して表を書き換えてみましょう。ついでに同じ語形のところはまとめましょう(さらについでに、呼格は第二変化男性単数のみ特殊なので、これも省略しましょう)

どうでしょう? かなり簡単になったんじゃないでしょうか?

ちなみに変化表を見てみると、あちこちで同じ形の語形があることに気づかれると思います。これだけ“かぶり”があると、文を解釈するのに困るんじゃ? って思われるかもしれませんが、実際には文脈で解釈されることが多いので、それほど困ることはありません。なんのことはありません、ラテン語も日本語と同じ文脈に高度に依存する言語なのです。実際に、主語が省略されたり目的語が省略されたりは日常茶飯事です。

11.身近にあふれる曲がった名詞

さて、ここまで名詞の語形がめまぐるしく変化するのを見てきたわけですが、

「そんな語尾が変化した名詞なんて見たことないぜ!? 上手い事騙そうとしてるんじゃねーだろうな、おめー?」

って方も多いでしょう。でも実は、気を付けてみてみると案外身近に存在しているんですよ。例えば漫画の『テルマエ・ロマエ』。これはラテン文字で書くと『Thermae Rōmae』となります。Thermaeは、浴場を意味するthermaの複数主格ですね。Rōmaeは何でしょう? これはローマ(Rōma,都市名)の単数属格形(“ローマの”の意)なんですね。つまり『Thermae Rōmae』で『ローマの浴場』という意味になります(ラテン語は日本語以上に語順が自由なので、「~の」にあたる単語が後ろにつくのもOKなのです)

これ以外にも、英単語には多数のラテン語由来の名詞が入っています。単数主格-um、複数主格-aという形に見覚えが無いでしょうか? 大学入試の際に英単語を覚えたことがある人も多いでしょう。その時に、datum/dataのような複数名詞を首をひねりながら覚えた人も多いと思います。datum/data、これはまさしくラテン語の中性名詞語尾なのです。ちなみに英語の不規則名詞の多くがラテン語由来、ギリシャ語由来、古英語(1000年ぐらい前の英語)由来のどれかです。いずれも上で見たような名詞の屈折が激しい言語であるため、不規則変化が多いのです。実際にラテン語由来の名詞をいくつか見てみましょう。

これらを見たうえで、改めて格変化表の単数と複数の主格を見てみましょう。ものの見事にラテン語ですね!

12.前置詞

さて、格の用法と格変化についてここまで見てきました。ここからは、前置詞について見ていきましょう。

場所関連の細かな表現のためには、前置詞が使われます。この辺は英語と同じですね。ただ英語と違うのは、前置詞と名詞の格との組み合わせが決まっているということです。例えば「~について」を表す”de”は、必ず奪格とともに用いられます。「~へ」「~まで」を表すadは必ず対格との組み合わせになります。ちなみに、前置詞は必ず対格か奪格のいずれかと一緒に使われます。

さらに、「~の中」を意味する”in”は特殊です。対格、奪格のいずれとも一緒に使われるのですが、組み合わされる名詞の格によって意味が若干異なるのです。対格とともに用いられると「~の中へ」という意味になり、奪格とともに用いられると「~の中で」という意味になります。英語ではinとintoという別々の前置詞で表すところを、ラテン語ではin+名詞の格で表現し分けるわけですね。

なぜこんな面倒なことになっているかと言うと、対格や奪格には方向を意味するニュアンスが含まれているからです。対格には「~に向かう」といったニュアンスがあります。一方奪格には「~から離れる」という分離のニュアンスがあります。この微妙なニュアンスの違いが前置詞との組み合わせにも影響してくるのです。具体的には、

名詞に向かって動くようなニュアンス⇒対格

名詞から離れる、あるいは近傍で留まるようなニュアンス⇒奪格

という感じになるのです。

13.in vitroの謎

さて、そろそろ論文で出てくるラテン語の種明かしをしましょう。技術系の仕事をしているとin vitroだのin vivoだのin situだのといった用語がよく出てくることと思います。inはこれまでに紹介した通り、「~の中で/へ」を意味する前置詞です。では後ろについているvitroやvivoは? これは単数主格形vitrum(ガラス)、vivus(生体、生き物)などの屈折した形なのです。inの後ろには対格か奪格しか来ず、その語形を見れば、vivoやvitroが奪格であることが分かるでしょう。

これらを元に名詞の原形(単数主格)と前置詞と結び付いた形の意味を見てみましょう。

こうしてみると、in silicoが造語(嘘ラテン語)であることもお分かりいただけるでしょう。シリコン(珪素)を表すラテン語はsiliciumなので、正確にはin silicioとしなければなりません。おそらく、siliconからの類推でしょう。

こうしてみると、なんとなく使っていたin vitroだのin vivoだのin situだのの用語も、なんてことはない普通のラテン語だと分かったのではないでしょうか。幽霊の正体見たり枯れ尾花ではないですが、落ち着いてみていけばラテン語と言えど人の使う言語、怖がる必要も変にありがたがる必要も無いのです。

どうでしょう。ラテン語もなかなか面白くありませんか? まぁ、あまり足を踏み込み過ぎると、筆者のような言語オタになってしまうので、あまりお勧めはしませんが(笑) それでも、こういったラテン語の原理と原義について知っていると、論文などで出てくるラテン語もより身近に感じられるし、理解も記憶もしやすくなることでしょう。

この記事がそれなりに評判がいい様でしたら、次回はラテン語の動詞関連で何か書きたいと思います。

それでは、Adios,amici!

Hazacula.