「食とクリエイティブの力で共生社会を」失敗経験から生まれた安心な食を届けるデザインツール・フードピクト

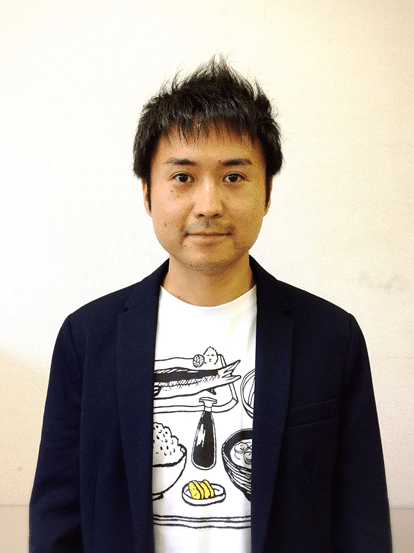

「フードピクト」は、アレルギーや宗教・思想上の理由で食べられない食材がある方にも安心な食を届けるデザインツール。現在、日本中のレストランやホテルで導入が進んでいますが、その誕生秘話の背景には株式会社フードピクト代表・菊池信孝さんの手痛い失敗経験があるのだそうです。菊池さんに、フードピクト誕生や普及の経緯などについて、お話を伺ってきました。

フードピクト誕生のきっかけは、学生時代の手痛い失敗経験

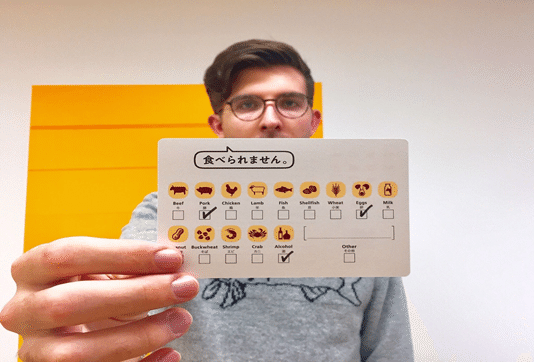

(食べられない食材が一目でわかるカード。フードピクトのイラストは、世界各国1,500名へのヒヤリング調査をもとに、どんな文化背景の人に対してもわかりやすいように配慮されてある)

ー フードピクトの誕生した経緯を教えてください。

学生時代、世界各国からのJICA研修生のアテンドをするボランティアをしていました。まだ始めて間もないあるとき、初来日するサウジアラビアからの研修生をアテンドする機会がありました。「日本食を食べたい」というリクエストを受けて、お蕎麦屋さんやお寿司屋さんなどを案内しようとしたのですが、彼の答えはすべて”No”。厳格なイスラム教徒の方で、どの料理にも「豚肉とアルコールは含まれていない」と説明したのですが、馴染みのない料理に「どんな材料かわからないものは食べられない」と言われてしまい、最終的に落ち着いたのがマクドナルドのフィッシュバーガーだったっていう…。

食事制限がある人がいるというのは知っていたものの、実際に接するのは初めてだったんですね。せっかくの機会におもてなしができなかったことが本当に残念でした。この経験から、「日本にいる他の外国人も彼のように不自由な思いをしているかもしれない」と気になり始め、周囲の留学生へのヒヤリングをしてみると、やはりそういった声が多くありました。

「これはなんとかしないと」という想いに駆られ、メンバーを募ってサークルを立ち上げ、代表的な食材を日英中韓の4言語で明記したポスターを作り、春の学園祭で出店した飲食の屋台80店舗に置いてもらいました。すると、好評だった反面、「4言語じゃ足りない」という意見も沢山もらって。外語大だったので、調べてみると25言語もの学部があったのですが、さすがにそんなに載せるわけにもいかず…(笑)。

そのとき、サークルメンバーの1人から「イラストにするのはどう?」というアイディアが出て、「それでいこう!」となりました。そこから秋の学祭に向けて準備して、食材をわかりやすくイラストでまとめました。それがフードピクトの原型です。

ー サークルをNPO法人化され、大学卒業後もフードピクト事業をずっと継続されています。当時からそういった計画をお持ちだったのでしょうか?

学園祭の後、関西の学生起業コンテストに参加して、意識に変化がありました。起業だなんて頭になかったのですが、たまたま当時履修していた講義の担当教授が実行委員長で、「出てみないか」と声をかけられて。

1次・2次・最終と審査があるのですが、準備やプレゼンを通してフードピクトの事業を深掘りしていくなかで、「自分の失敗から始まった事業ではあるけれど、世の中に必要とされている事業なんじゃないか」という思いに変わっていきました。

大学卒業後も活動を続け、APEC国際会議と関西国際空港での採用を機に事業の本格化へ

ー 卒業後、一旦は就職されたものの退職され、フードピクトの事業に注力されたとお聞きしています。

卒業時点では収益の目処も立っていなくて、起業コンテストで知り合った方が「うちにこないか」と声をかけてくださり、1年ちょっとお世話になりました。

その後、横浜でのAPEC国際会議の開催と、会場でのフードピクトの採用が決まり、事業に集中することにしました。APECではNHKさんに取材していただき、ちょうどその頃、関西国際空港での導入も決まりました。第二ターミナルのオープンを機に、マレーシアをはじめとする東南アジアからのLCC受け入れを本格化されようとしていたタイミングだったようで。

ー 立ち上げて数年間でAPEC国際会議、そして関西空港での採用が決まったのですね。

どちらもつなげてくださった方がいて。当時は食の多様性への対応が日本国内ではまだ一般的ではなく、ほかに事例がなかったというのもありますね。JICAさんとAPU(立命館アジア太平洋大学)さんの食堂ぐらいじゃなかったかな。

一般の方々に馴染みのある空港での導入のインパクトが大きくて、成田空港・羽田空港からも声がかかり、インバウンド客の多いホテルやレストランへと一気に広がっていきましたね。2013年に、2020年の東京オリンピック開催が決まったのも大きな追い風となりました。

コロナ禍を機にインバウンドからより生活に密着した場へと方向性をシフト

ー インバウンドの急成長と共に事業を拡大されてきたとのことでしたが、コロナ禍の影響はいかがでしょうか?

大きかったですね。うちは収益の半分が食の多様性に関する研修やコンサルティング事業なのですが、コロナ禍以降、約半年間ほぼストップしました。コロナ禍の長期化が見えてきた2020年9月頃からはオンラインへ移行し始め、少し戻ってきましたが。

ただ、インバウンドという文脈に乗せて事業を拡大してきたものの、もともと在留外国人の方やアレルギーを持つ方にとっても必須のサービスという認識でやってきたので、最近は提案先が変わってきていますね。

ー どういう場所での導入が進んでいるのでしょうか?

食の多様性への対応という観点で、より生活に密着している場にシフトしています。たとえば観光客がメインではないレストランだとか、災害時の避難所、それから学校の給食現場などでも導入していただいています。

ー どのような経緯で災害時の避難所での導入が進んでいるのでしょうか?

在日外国人の数も増加しているし、外国人観光客が旅行中に被災する場面も増えていて。そうした際に、食事制限を持つ方が提供される食事を食べられなかったり、選択肢があっても言葉が読めなくて選べなかったり、ということがありました。外国人の方だけではなく、聴覚障害を持つ方にとっても必要な対応なんですよね。

学校給食での導入事例からもいえますが、フードピクトの必要性への認知はいろいろな場で広がってきているのを感じていますね。

今後の展開

(新規事業の「100%PLANTBASED」インスタグラムアカウントより。地元野菜を中心に100%野菜の美味しいミールキットを届けるサービス)

ー フードピクトの事業を始められて15年が経過しています。事業への想いと、今後の展開を教えてください。

フードピクト誕生の経緯はお話しした通りなのですが、実はその前にもうひとつきっかけがあります。

学生時代、外語大でアラビア語を専攻していたのですが、その選択をした理由には9.11(米国同時多発テロ)があります。当時高1だった私は衝撃を受けて、いろいろなメディア報道に目を通したのですが、国家や宗教の対立構造を煽るような報道内容に疑問を抱きました。「そうした違いを越えて、みんながもっと仲良くなれないのだろうか」と考えて、将来は紛争解決や平和構築をする国際機関で働こうと思ったんですね。

その後、お話ししたような経緯があってフードピクト事業に専念してきたのですが、「食」にはあのとき抱いた問いの答えへにつながる力があるのではないかと思っています。「同じ釜の飯を食う」という意のことわざが様々な国にあるように、「食」の時間や空間を共有することは、人と人の絆を深めるのに役に立つはずだと。

現在、アレルギーや宗教・思想上の理由により、世界の3人に1人は食事に制限があるといいます。でも、食材に対して各々の背景を持っていたとしても、みんなが自由にメニューを選び、同じテーブルを囲むことができたら、きっといい世の中になっていくんじゃないか、そんな風に考えています。

ユダヤ教徒のためのカシェル認証や、イスラム教徒のためのハラール認証、ベジタリアンのためのベジタリアン認証など、世界には特定の人々に向けた認証制度が広く活用されています。一方、フードピクトは「その料理に何が使われているか」を情報開示するツールです。作る人が食べる人を思いやって、みんなで同じツールを使って広げていくことが、取り組みの意義を高めてくれているように思います。

そういった意味でも、フードピクト事業はファミリーレストランのチェーンやスーパーの小売のように、より生活に密着している場に展開させていきたいですね。

ほかにも、食事制限を持たない方に対してベジタリアンやビーガンといった選択への理解を深めてもらうためのワールド食育や、どんな人でも楽しめる植物性の食材のみのミールキット100%PLANT BASEDの開発・販売も着手しています。

弊社はミッションとして「食卓を囲んだ多様性あふれる対話と交流の機会を世界中に届ける」を掲げていて、これらを実現させるための事業だと考えています。今後も食とクリエイティブの力で、共生社会をつくる一助を担っていきたいですね。

ー 最後に、社会問題解決のために奮闘しているアジアの社会イノベーターたちにメッセージをお願いします。

うちでは韓国やインドネシアからのインターンを受け入れてきたのですが、みなモチベーションが高くて優秀で驚きました。韓国ともまたこうしてつながりができたので、日韓の行き来が自由になったらインターンの子にも会いに行って、現地のソーシャルセクターの状況も学んでみたいですね。

<写真提供> 株式会社フードピクト

◎株式会社フードピクト:ホームページ

著者:森川裕美(もりかわゆみ)。ソウル在住6年。通訳案内士(英語)/ライター。小6の母。本が大好きで、1年で150冊前後読みます。コロナ禍でランニングを始め、ラジオを聴きながら漢江沿いを走っています。

発行:IRO(代表・上前万由子)

後援:ソウル特別市青年庁・2021年青年プロジェクト(후원 : 서울특별시 청년청 '2021년 청년프로젝트)

このインタビューシリーズでは、アジア各地で社会課題解決に取り組む人々の声や生き方をお届けします。以下の記事も合わせてどうぞ!

いいなと思ったら応援しよう!