2022年公開映画TOP10 短評

2022年に公開・配信された映画の短い評論です。

今年観た新作映画は68作品でした。

10位『ケイコ 目を澄ませて』

聾唖者の女性ボクサーの日常と奮闘を描いた作品。

全編16mmフィルムで撮影されているのが印象的で、一眼レフカメラや通常のシネマカメラでは出しにくい、独特のフィルムの質感が独特の味を出している。

撮り直しがデジタルより容易ではないフィルムで撮影することで役者の演技にも緊張感を与えることができたのだとか。

加えて、フィックスの画(固定した動かないカット)やロング(遠くから被写体を写したカット)を多用しており、聾唖者のケイコの孤独感が伝わってくる。

この映画は「コロナがある世界」の話になっている。コロナ禍で会員が減少していくボクシングジムの苦境やマスクがある生活で聾唖のケイコのコミュニケーションの難しさを切実に描写した。

ケイコの考えや感情は周囲の人間や観客にとって読み取りづらくなっている。これはあえてそのように描いているように思う。

格闘技においては少数派の女性で、さらに障がい者というハンデを抱えたケイコがなぜボクシングに打ち込むのか、判然としない。

それはケイコと社会のディスコミニュケーションを描くうえで必要な人物描写であり、それでもケイコの姿に心打たれるのは岸井ゆきのの素晴らしい演技故である。

岸井ゆきのの演技は今年の日本映画で随一のものだったし、この時代に「分かりづらい」脚本と「コスパ・タイパの悪い」フィルム撮影を行った意欲的な作品だった。

9位『8人はテレビを見ない 第3話』

『8人テレビを見ない』は映画ではない。テレビドラマのTVer限定のスピンオフ作品である。10分の短編映画という扱いで入れさせていただいた。

全5話あり、それぞれおよそ10分程度。

脚本を務めたのは劇団兼コント集団であるダウ90000の蓮見翔。出演しているのもダウ90000のメンバー。

焼肉屋の懸賞でテレビをを当ててしまったシェアハウスに住む「テレビを見ない」8人の男女の生活を、テレビ側の視点で覗き見する短編。

どの回も蓮見が普段から得意とする漫才のようなテンポの会話劇が展開される。短いセリフでも的確に8人の登場人物にキャラクターづけしていく脚本は素晴らしいと思った。

なかでも僕が素晴らしいと感じたのは第3話『けいしたあとの為につけている』だ。

この回ではお互い好きだけどなかなか気持ちを言葉に出せない蓮見と中島がメインとなっている。蓮見と中島がお互い相手に感じている「言葉の問い返しを封じて疑問の渦に迷わせる」というセリフが、まさに人と人との間に生じる問題の最たるものだと思う。

相手のことが分からないから言葉にできない、相手のことが分からないから言葉にしてほしい、分かり合えないけど相手が知りたい。そんな人間関係の問題を繊細な演技とセリフで表現した。

さらに蚊帳の外にされる園田のキャラクターもコミカルでありながら「言葉の問い返しを封じて疑問の渦に迷わせる」ことに対する悲哀を感じさせられて素晴らしい助演だった。

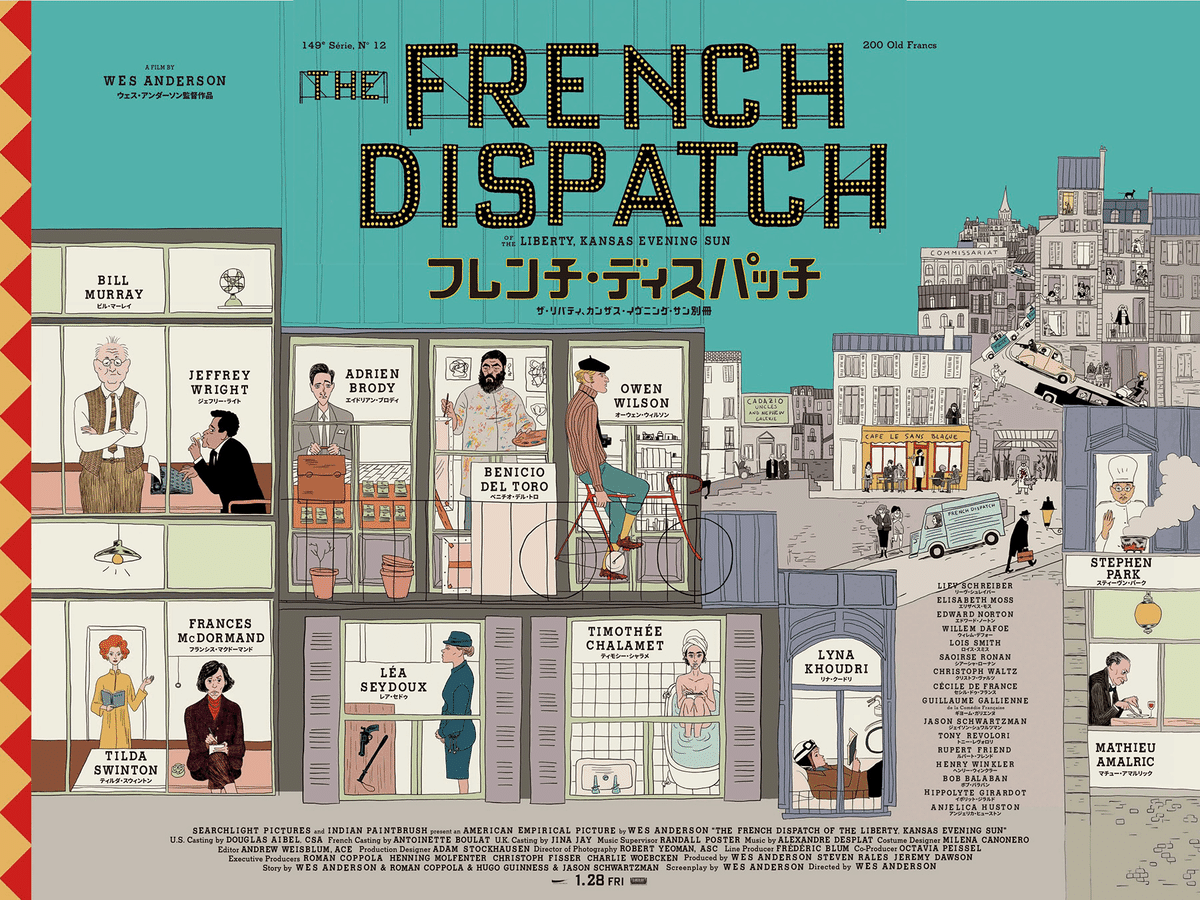

8位『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』

名監督ウェス・アンダーソンの新作。

ウェス・アンダーソン作品常連の豪華俳優陣が出演し、どのカットも一枚絵の絵画のように美しいフィックスの多用やアニメーションやモノクロなど幅広い演出を行いながら一本の映画としての統一感がある。

アンダーソンにしか作れない唯一無二の映画だ。

今作は多くのカットがシンメトリーになっている。

絵画的な映像作りが心地よいアーティスティックな映画だ

ゴダールの『中国女』(1967)やルノワールの『素晴らしき浮浪者』(1932)などのフランス映画へのリスペクトが溢れた素晴らしい映画だった。

7位『MEN 同じ顔の男たち』

『エクス・マキナ』(2015)や『アナイアレーション 全滅領域』(2018)のアレックス・ガーランド監督作品。

前作『アナイアレーション 全滅領域』は難解で意味が分からないと言われ、劇場公開されなかった経緯があり、そこから4年の時を経て公開された今作、全く丸くならずエグい描写と難解なストーリーのまま突き進んだ。

しかし、映像の美しさは今年一だった。

Phatom Flex 4Kという超高価なカメラで撮影された緑色すぎる葉っぱは不気味であり、人類が克服した「自然」というものへの畏怖を感じさせる。

もちろんカメラの力だけでなくかなり細かなカラグレ(色味や明るさを作品のテイストに合わせて調節する作業)をしているのだが、やはり撮影時に繊細に被写体を捉えていないとこうはならないものである。

はこの作品で印象的だったシーンはトンネルのシーンだ。

トンネルとは異世界への入り口であり、このシーンを発端に主人公は不思議な世界を経験するようになる(『千と千尋の神隠し』なども同様のモチーフ)。

主人公が発した声が反響していくのは、主人公の自責の念の象徴にも思える。

多分このトンネルのシーンは『ザ・バニシング-消失-』(1988年)という映画のオマージュのようにも感じたが、ガーランド監督は意識していただろうか。

鉄柵に串刺しになった男、庭に生えたりんごの木というキリスト教的モチーフと、シーラ・ナ・ギグやグリーンマンなどケルト民族に基づくペイガニズム的なモチーフが入り乱れている今作の独自の作風。これは終盤の展開にも通づる。

『アナイアレーション 全滅領域』でもガーランドがやろうとした、個人が突然変異を繰り返しながら一つのマッス(塊)として進化していくというペイガニズムと、個人的な贖罪と罪悪感がそれを促進しながら襲いかかるキリスト教的思想。これに対抗するのが愛なのかもしれない。

『エクス・マキナ』や『アナイアレーション 全滅領域』を観た時はガーランドという人はもしかしたらコミュニストかもしれないと思ったのだが、「なんだ、ちゃんと愛あるじゃん」と感じた。

6位『THE BATMAN-ザ・バットマン-』

もともとDCEUの中の1作品として制作される予定だったものが、監督・脚本・主演を務めるはずのベン・アフレックが辞めるなどのゴタゴタがあって、5年の月日を経て公開されたのが本作である。

アフレックの代わりに監督と脚本を務めたのが『猿の惑星』(リブート版)や『クローバーフィールド』シリーズなどで知られるマット・リーブス。

主演はロバート・パティンソンに変更になった。

『バッドマン』シリーズは今までもシリアスな脚本と暗い画作りの作品が多かったが、今作は特にダークな作品だ。

画面は基本的に暗く、ほとんどのシーンが夜であり、目を凝らさないと細かい所を見逃してしまいそうなほど。

そして音楽はニルヴァーナのSomething in the Wayが終始流れている。ニルヴァーナのボーカル、カート・コバーンは世間からのプレッシャーに思い悩みショットガン自殺した人であるが、監督はコバーンとバットマンを重ねたらしい。Something in the Wayはニルヴァーナの曲の中でも特に暗い曲の一つだ。

映画で特に強烈なインパクトを放っていたのは、ポール・ダノ演じるリドラー。

原作のリドラーはクエスチョンマークが入った緑色の全身タイツを着たひょうきんなキャラクターだが、映画では実際にアメリカで起こった未解決事件、ゾディアック事件の犯人をモチーフにしており、よりリアルで不気味なキャラクターに仕上げた。

ポール・ダノは、頭のおかしいキャラクターを演じさせたらピカイチなのだが、今作は頭一つ抜けいてる感じ。

アクション映画というより、バットマンが推理によって犯人を追い詰めていく探偵ものの様相が強い。この方向性は原作に忠実と言える。

『ダークナイト』の「落下するバットマン」から「落下しても底から這い上がるバットマン」を描いた構図は素晴らしかった。

5位『ノベンバー』

エストニア映画『ノベンバー』は間違いなく今年最も“美しい”映画の一つである。

全編モノクロでありながら、最も色彩的な映画だった。

アンドレイ・タルコフスキー『僕の村は戦場だった』(1962)やフランチシェク・ヴラーチル『マルケータ・ラザロヴァー』(1967)を彷彿とさせる光の芸術だ。

シュヴァンクマイエル作品のような機械仕掛けも素晴らしい。

ストーリーは難解で、エストニアの文化的な背景がない人間にはなかなか掴みづらいところがあったが、映像そのものが芸術であり、詩そのものなので、映像美の中にただ身を沈めればいい。

不気味でありながら滑稽な使い魔クラットの造形もよかったし、月光を美しく描くのに色は必要ないんだな勉強になりました。

4位『四畳半タイムマシンブルース』

森見登美彦の小説『四畳半神話大系』と劇団ヨーロッパ企画の戯曲『サマータイムマシン・ブルース』のコラボレーション作品をアニメ化した作品。脚本はヨーロッパ企画の上田誠。キャストは『四畳半神話大系』がアニメ化された際のキャストがほぼ再演している。

主人公の私、明石さん、小津、樋口師匠などの魅力的なキャラクターが演じるドタバタ劇。

森見登美彦の音楽のような心地いいテンポの文章を、ナレーションベースの速いカットの編集で繋いでいく独特の作風は、『四畳半神話大系』と『夜は短し恋せよ乙女』から引き継がれている。

明石さんの以下のセリフは今年の映画の中で最も心に響いたセリフだった。

「時間は一冊の本みたいなものだと考えてみたんです。それが過去から未来へ流れていくように感じるのは、私たちがそのようにしか経験できないからです。たとえばここに一冊の本があるとしたら、私たちはその内容をいっぺんに知ることはできません。一枚ずつ頁をめくって読むしかないんです。でもその本の内容はすでに一冊の本としてそこにある」

「でも未来のことなんて私たちは何も知らないわけですから。何も知らなければなんでもできます。つまりそれは自由ということではないでしょうか?」

3位『マッドゴッド』

シュヴァンクマイエル以来の完璧なストップモーションアニメーションだ。

特殊効果アーティストのフィル・ティペットが着想から30年の時を経て完成させた本作は編集、カメラワーク、美術、どこをとっても完璧で、まさに執念と狂気が生んだ傑作である。

レシ(物語)もロマン(小説)もない。

ティペットが作り出した虚構の世界がそこに存在している。

レシやロマンはないが、政治的で、宗教的で、哲学的。形而上的かつ形而下的である。

メガロマニアックな世界を4次元的に描くのはキューブリックのようでもある。キューブリックもあまりに耽美主義者であったが故に、時に映画を見ただけでは内容が理解できない作品を多く残した。

「理解できないことの価値」を再考させてくれる時代に逆行した大傑作だ。

2位『愛なのに』

城定秀夫監督、今泉力哉脚本。

監督と脚本を入れ替えた『猫は逃げた』との姉妹映画として公開された。

ロマンポルノの監督としてむき出しの愛を描いてきた城定秀夫監督と純愛映画の名手、今泉力哉監督の持ち味が完璧にマッチした。

特に河合優実の演技が素晴らしく、この人はなんでもできるんだなと思った。

人は愛を求めているはずなのになぜか「愛が大きい人」よりも「クズ」に引き寄せられる習性があり、かの哲学者ニーチェも人類の永遠の謎と言ったとか(言ってません)

これは愛というものが、あまりに強くて、デカくて、エネルギーがあって、それがうまくいかなかった時にとんでもない被害を出す原発のようなものだから、みんなより愛が小さい方や軽薄な方に行くんだと思っています。そっちの方が結果的に傷付くんですけど、真の愛よりは傷が小さく済むから。

この映画の3つの愛なのに!案件から語られるのは「お心のままに」であると思う。

神の意志ではなく、自分の心に従うということ。

報われない恋を諦めて次に進むのか、報われなくても愛を貫くのか、合わない相手でも結婚するのか、やめるのか、それは全て自分の心に従うべきだということ。

愛は他人がとやかく言うことじゃない。

それが親や神であっても。

多田は相手の心を否定せず、あらゆる愛を貫くことを知った。

だからそれが否定された時に「愛なのに!」と感じるのだと思う。

余談ですが、僕は今まで生きてきて人生で一番辛いことは好きな人に無関心でいられることだと思ってました。嫌われるよりどうでもいい存在でいることって辛いんだなって。でもこの映画で、どうでもいい存在なのに他人への愛のために利用されてしまうことはもっと辛いなと思いました。それに耐えた多田は強い。尊敬。

1位『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

20年間近くスパイダーマンを好きでいて良かった!

デアデビルが出てきたシーン、過去のピーターが出てきたシーン、アンドリュー・ガーフィールドがMJを救ったシーン、事あるごとに映画館で拍手喝采が起こり感動した。

これが映画の魔法だと思う。

スパイダーマンのヴィランというのは、基本的に「大いなる力の大いなる責任」に耐えられなかった人たちで、これは視点によっては被害者。グリーン・ゴブリンもドクター・オクトパスもエレクトロもサンドマンも、どこかで運命の歯車が狂わなければ悪の道に落ちることもなかった。

ピーターがスパイダーマンでいられたのはベンおじさんの言葉があったり、周りに大切な人がいたという偶然にすぎない。

周りに虐げられなければノーマンは薬を自分に使わなかったし、もし少しでも他人に愛されていたらマックスは悪の道に走らなかったかもしれない。サンドマンは最後まで元に戻ることはできないまま昔のスパイダーマンは幕を閉じた。

そんな大いなる力の被害者たちを今作はまとめて救ってしまった。それだけで落涙ものだ。

ディズニーのせいで不本意な形で物語に幕を閉じたアンドリュー・ガーフィールドのピーターも、ビルから落ちるMJを救ったことで救済されたんじゃないかと思う。

マックスが言った「どこかには黒人のスパイダーマンもいるさ」という言葉は『スパイダーバース』を前提に言っているのだろうけど、この世界の無限の可能性と希望を感じずにはいられない。現実世界に可能性と希望がなかったとしても少なくとも映画の中には存在するのだと感じさせられた。

スパイダーマンのヴィランたちがある意味で被害者であることは、現実も同様で、現実の凶悪な犯罪を犯した人たちも基本的には僕たちと変わらなくて、誰からも愛されなかったり、圧力をかけてしまって犯罪を犯してしまう。だから許されるのかという話ではなく、僕たちが罪を犯さず、彼ら彼女らが犯罪者になったのは全くもって「偶然」でしかない。ということを改めて意識させられた。

ともあれ、20年越しの夢と希望と救済に感謝。ありがとうございました。