19.「光と空間」のアーティスト、ジェームズタレル まとめ(越後妻有 直島豊島 金沢)

2021年9月14日、世界の優れた芸術家を顕彰する第32回高松宮殿下記念世界文化賞が発表され、ジェームズ・タレルが、彫刻部門で受賞した。

タレルは、光と知覚の関係を一貫して探究している「光と空間のアーティスト」。

この10月の越後妻有は、丸ごとタレルの作品である「光の館」に泊まることが、大きな目的のひとつだった。

日本にもけっこうあって、

直島、金沢21世紀美術館、越後妻有とみてきたタレルの作品リスト

直島

南寺「バックサイド・オブ・ザ・ムーン」1999年

地中美術館(2004年7月18日 開館)の3作品

「アフラム、ペールブルー」1968年制作

「オープンフィールド」2000年制作

「オープンスカイ」2004年

金沢21世紀美術館 (2004年10月9日オープン)

タレルの部屋「Blue Planet Sky」2004年

「ガスワークス」(1993年)は、常設でなく、未体験。

越後妻有

「光の館」 “ 2000年第一回大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ

タレルが日本にアーティストとして訪れたのは90年代になってからで、95年に水戸芸術館、97-98年には埼玉県立近代美術館、名古屋市美術館、世田谷美術館で個展が開かれていて、こうやってみると、2000年ごろに集中的に常設ができているのがわかる。

ジェームズ・タレルの経歴

1943年ロサンゼルス生まれ。ポモナ・カレッジで数学と知覚心理学を、カリフォルニア大学アーバイン校大学院で美術史を学び、クレアモント大学院大学で芸術修士号を取得した。航空工学エンジニアであった父の影響で、16歳で早くも飛行機の免許を取得、飛行時間1万2千時間をこえるパイロットでもあり、航空力学や天文学、地質学にも精通・・・その経歴を知ると、彼の作品が数学や知覚心理学に基づくものであることや、航空体験が影響していることが、納得できる。

1966年よりスタジオを構え、光を用いた実験的な作品の制作をはじめる。1967年、米パサデナ美術館(現ノートン・サイモン美術館)で初個展を開いた。1968年から1971年までアメリカ航空宇宙局研究所(NASA)に所属、ギャレット航空研究所で心拍数やアルファ波の条件づけなどといった通常コントロールできない機能の研究や、観測衛星の窓のデザインなどに携わったという。その後、一貫して光と知覚の関係をテーマとしたインスタレーションを発表してきた。

また、タレル一家はクエーカー教徒で、その影響からか、子供のころから光に魅せられてきたという。クエーカーは、特定の経典、シンボル、教会はもたず、正式な教義箇条のようなものもないが、最も中心となる考えに「内なる光」がある。

“幼少期から光に魅せられてきた。瞑想(めいそう)を重んじるクエーカー教徒だった家族の影響もあるといい、「目を閉じた夢の中にも光は宿る。人間の内面と外界を結ぶ光を扱いたい」と話す。「光が何を照らすかではなく、光そのものが啓示であることに興味がある」とも語り、「物質としての光」の可視化を追究してきた。”(産経新聞2021年9月14日)

まずは、いずれもタレルの代表的なシリーズに属する、直島の4つの作品

直島・南寺 「Backside of the Moon」

タレルの代表作「アパチャー」シリーズのひとつで、家プロジェクト2軒目、安藤忠雄建築の南寺の中にある。タレルのパーマネントの作品制作の日本で初めての例。入場者数限定・入れ替え制のため、当日整理券をもらう(ベネッセハウス宿泊者は、フロントが前日に整理券を取ってくれる)。15分単位で、1回の上限8人だか10人だった。必ず1組限定なのか、確信はないけれど、私の時は、一組だけだった。

スタッフに誘導されて、全く何も見えない真っ暗な通路の壁を伝って入っていく。真の闇というのにはひかれるものがあって、暗闇レストランや清水寺の胎内巡りを思い出す。

暗闇の中でベンチに座っているうちに、ある瞬間、長方形の映画のスクリーンのような輪郭のぼんやりした光が浮かび上がってくる。闇に眼が慣れると、実はずっとそこにあったのだけれど、それまで見えなかった光がみえてくる。

アパチャー(aperture)とは「開口部」、画像を扱う光学機器(撮影機、映写機、プロジェクタなど)において、画面の大きさを制限する枠の開口部、やレンズの絞りの開口のこと。

この、真っ暗な空間は、実は二つの部屋にわかれていて、観客は、四角い窓、“開口部”を通して、奥の部屋からこちらに向かってくる光を見ている。長方形の光に近づいていくと、それが平面ではなく、光の窓の奥に空間が広がっていることがわかる。光そのものを、量感のある物質として提示しようとしているのだという。タレルは、「光の効果」ではなく「光そのもの」を扱い、光そのものを、量感のある物質として、それを直接体感できるように観客に提示しているのだという。

南寺は、外の明るさにも左右されるけれど、光が浮かびあがるまで10分程度、タレルの「アパチャー」シリーズの中では最も暗い光の部屋で完全な闇に近い状態を作り、時間もかなり要する。タレル曰く「日本人は我慢強いから、多少の時間がかかっても大丈夫だと思った」。

「光は場所の条件によって見え方が変わる。そこで見えたものだけでなく、ここでは、暗闇からなにかが見えるまでのすべての過程を大切にし、それを体験してほしい」

このような作品は、持ち運べるアートというより建築に近く、図面を購入し、図面に従って建築のような装置をつくることで初めて完成する。

アパチャー(開口部)の精度が作品の肝で、タレルが、数十メートルという建築的なスケールのなかでミリ単位の精度にこだわり、光の調節にも何時間もかける様子は、以前にも紹介した秋元雄史さんの「直島誕生」にくわしい。

直島・地中美術館「アフラム、ペールブルー」「オープンフィールド」「オープン・スカイ」

地中美術館のタレルの3つの作品は、それぞれ、「プロジェクション・ピース」「スカイスペース」「ガンツフェルド」というシリーズのもの。

アフラム、ペールブルー

プロジェクターで壁に光を投影し、壁から光の塊が飛び出して光の立方体が浮いているように見える1960年代の作品。タレルが初めて光を量塊として見せ、光を「対象化」した初期の代表作「プロジェクション・ピース」シリーズに属する。

オープンフィールド

「アパチャー」シリーズの進化版といえる「ガンツフェルドシリーズ」。このタイプの作品の初の常設だという。

上に行くほど幅が狭くなっている幅の広い 黒い階段を、長方形の青いスクリーンに向かってのぼっていくと、平面だと思っていたものが、アパチャー(開口部)で、そこから、青い空間へと入っていく。内部は、影のない、光に満たされた、遠近感のない青い空間が無限に広がっていて、奥にはまた青いスクリーンがあり、無限の光のトンネルが連続する。振り返ると、自分が入ってきたアパチャーは、オレンジ色のスクリーンになっている。

初期の「プロジェクション・ピース」が「見る光」なら 「アパチャー」や「ガンツフェルド」は「感じる光」、見るアートから体験するアートへと変化している。

アパチャーもガンツフェルドも、完全に平面に見えた均質な光の面が、そばに近づくと「空間」であることがわかるのだけれど、ガンツフェルドは、さらにその中に入ることによって、均質な光に包まれ、奥行きもわからない「ガンツフェルド」を体験することになる。

GANZFELDS

Turrell creates a similar experience of “Ganzfeld”: a German word to describe the phenomenon of the total loss of depth perception as in the experience of a white-out.

タレルのウェブサイトでは、ガンツフェルドをこんな風に説明している。

ガンツフェルドは、日本語では、全体野効果もしくは全体野現象。全体野とは、光の波長,強度など全体が完全に等質である視野で、ものの知覚には視野内において明度差のある不均質な領域の存在が必要で、視野全体が一様に等質な状態(全体野)だとものの形や空間の奥行を知覚できないという。わかりやすい例では、吹雪や濃い霧の中で起こる「ホワイトアウト」のような状態。

タレルは、知覚心理学でも、これについて学んだのだと思われるけれど、1万2千時間にのぼる飛行時間の中で、周囲が均一な光に包まれた“全体野(ガンツフェルト)”を経験したとも言われる。

「オープンフィールド」が青いのは、「空」を表しているのかもしれない。

オープン・スカイ

世界中に80以上設置されている、タレルの最も代表的なシリーズといえる「スカイスペース」の作品。四角く切り取られた開口部(楕円や円形もあるらしいけど)のある天井を見上げて、刻々と移り変わる空の色や光を静かに体感する作品なのだけれど、日没時に開催される45分間の「オープンスカイナイトプログラム」(金・土のみ、完全予約制)では、様相は一変する。四角い部屋の壁に沿ってぐるりと設置された大理石のベンチに座って、空を見上げていると、コンピューター制御のデジタルプログラムにより、LED照明で壁が様々な色に変化するのにあわせて、空の色も次々と変わっていく、光と自分の知覚に翻弄される45分間の「光のショー」。

金沢21世紀美術館 「ブルー・プラネット・スカイ」

初期の「スカイスペース」は、LEDによる「光のショー」のプラグラムはなくて、四季おりおりの朝から夜まで絶え間なく変化する自然の光を静かに体感するものだった。

同じくスカイスペースシリーズの金沢21世紀美術館の「ブルー・プラネット・スカイ」は、直島と同じ2004年の作品で、部屋の壁に沿って作られた石造りのベンチに座って空を見上げるという造りも同じだけれど、この初期の静かなタイプ。日没になると、照明はつくけれど。

この作品がある「タレルの部屋」は、無料エリアにある“パブリックアート”。日没前後に合わせていって、1時間ほどボーッと眺めていた。有料エリアのスイミングプールはみんな5分のために大勢の人が1時間以上並ぶのに、タレルの部屋、せっかくの日没の頃の移り変わりを見ている人がほとんどいなくて、時々、みんな長くて5分10分ちょっと見て帰ってしまう。一番いい時間帯には、何と一人だった。せっかく無料エリアにあるタレル、もったいない、とちょっと驚いたのだった。

ガスワークス

金沢には「パーセプチュアル・セル」シリーズの「ガスワークス」もある。CTスキャンのように、寝台に寝てガスタンク状の丸い物体に入ると、内部は継ぎ目がなく、完全に等質は「全体野」の状態で、その中で10~15分間、ストロボとネオン管による、変化し明滅する光と色を体験する作品だという。体験できる日を待ちわびている。

越後妻有 光の館

「光の館」は、2000年の第一回「大地の芸術祭越後妻有トリエンナーレ」で、総合ディレクターである北川フラム氏から「瞑想の館」つくってほしいとの依頼により、タレルがプロデュースした、丸ごとタレルのアート作品。

タレルは、北川フラムさんに手渡された谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」を読み、この地域の伝統様式に則った家屋で、谷崎が言う「われわれが既に失いつつある陰翳の世界」を「外の光と室内の光を関係づけ、光の中で生活できる空間として実現したいと思った」(光の館公式サイトより)。建築は、越後妻有地域の伝統的な家屋、重要文化財星名邸がモデル。

そんなタレルの「アート作品」には、泊まることができる(3部屋に最大3組16名、貸し切りも可能)。

昼間は、見学が可能で、回廊のある2階からは信濃川へと続く木々や山を見渡すことができ、谷崎も愛した障子を通した柔らかな自然光も感じることができる。

でも、宿泊すると、タレルの指定した調光の照明、タレルの創り出した「陰翳の美」をより体感できるだけではなく、宿泊者だけが体験できるアートが2つある。

Outside In

12畳の和室に設置された「スカイ・スペース」シリーズの作品。天井に可動式の開口部があって、畳に寝転びながら、空の光の色が刻々と変わる様を見ることができる。

この部屋に、日没と日の出に合わせて、直島の「オープンスカイナイトプログラム」と同様のライトプログラムが設定されていて、約1時間半、これを畳に寝転がって心ゆくまで堪能することができる(直島でも、完成当初は日の出と日没のプラグラムだったらしいけれど、今は朝の公開がなく、夕方のみとなっている)。

雨が少しでも降っていると、屋根を開けることはできないので、お天気が心配だったけど、無事、両方のプログラムを鑑賞。

これがすごかった。

開口部から見る空は、LEDで変化する天井や壁の色によって、本当に、緑や黄色やピンクや紫といった驚くような色に変わる。しかも開口部から見えるのはペンキで塗ったような、もしくは色紙を張ったような、フラットな四角い面。現実の空を見ているとは思えない。写真では、色彩豊かな天井や壁に囲まれた空はすべて青やグレーや黒にしか撮れない。

視覚の不思議。昔、人間は「目」で見ているのではなく、目を通して「脳」で見るのだ、とわかった時のおどろき。視覚ってなんだろう? そもそも、自分が見ているのは「現実」なのか?隣の人が見ているのと同じ世界なのか? 例えば「青」と呼ぶ色はみんな同じに見えているのか?

タレルは、しばしば、プラトンの「洞窟の比喩」を引き合いに出し、私たちが、文化的な規範と同様、感覚の制約により、自分自身で作り出した現実の中で生きているのだ、と言っている。

実は、直島でのプログラムを観た日は雨で、日没前から空が全般的に暗かったせいか、色のあざやかさも変化もこれほどではなかったから、今回の感動は大きかった。

しかも、時間は直島より長く、寝転がって観られるため、プログラムに集中できる。必見。

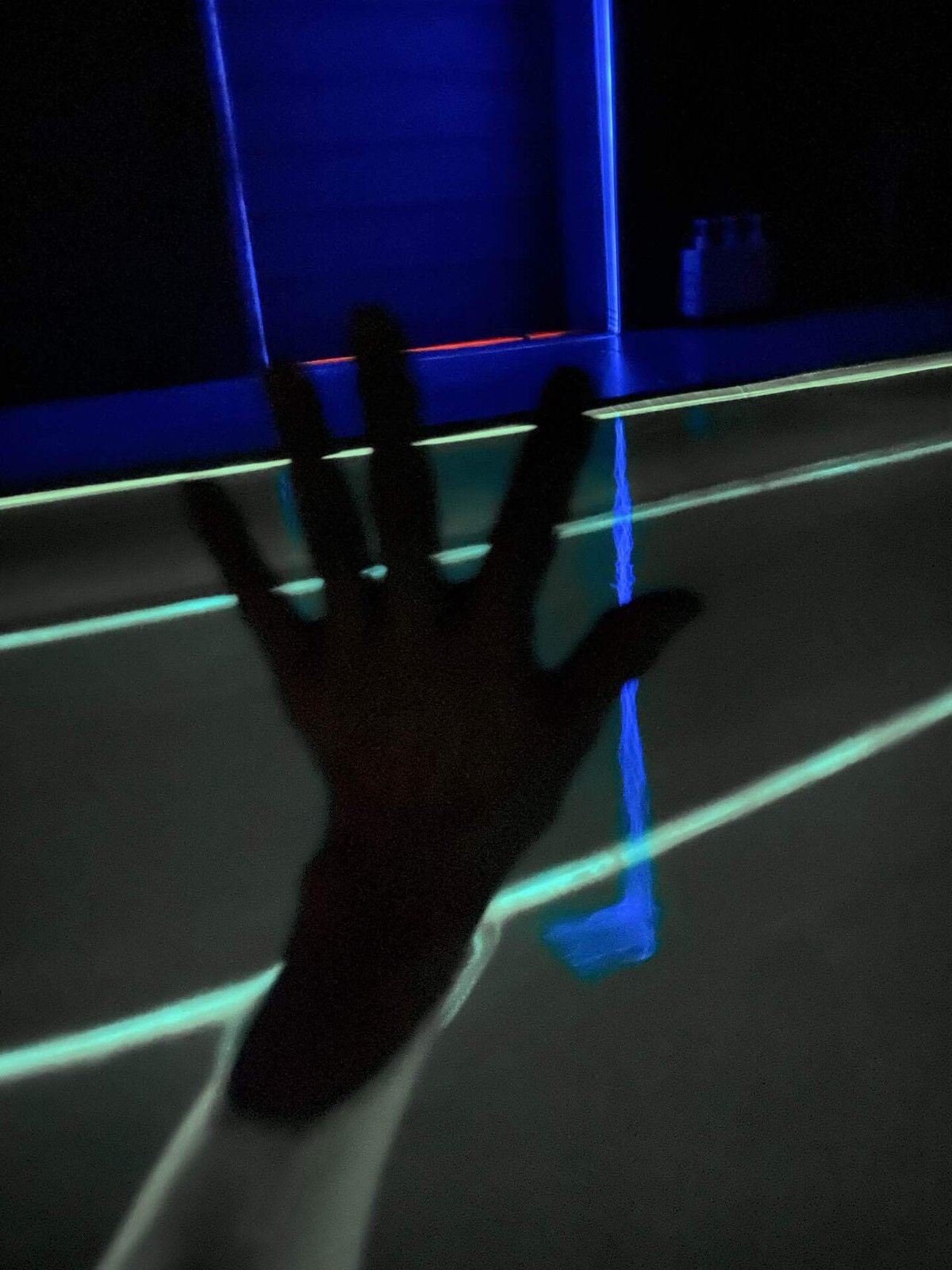

Light Bath

宿泊者だけが体験できるもうひとつの「アート」が、浴室。照明は、浴槽と入口部分についている光ファイバーだけ。暗闇の中で、水の中は光が満たされ、身体が光に包まれる一方、水の外の身体は真っ黒に見える。身体が動くと水面の光が揺れる。タレルは「室内の光」として、水の光、浴槽の水の中の光を見下ろすようにしたいと思い、光ファイバーを使って水の中の光を体験できるようにしたのだという。

明るい時につけても気が付かないほどの暗い照明で、タレルの「アート」を体験できるのは、夜だけ。昼間は普通に、大きな窓から緑が見える、半露天のような気持ちの良いお風呂になる。

他にも「宿泊者だけの体験」はある。例えば、満天の星。部屋の照明を全て消せば、天井の開口部からも星は見えるけれど、降るような星空は、本当にまわりに何もない、外で。

光の館は、いたるところに間接光が設定されていて、特に夜になると、やわらかくて陰翳にとんだ空間をつくりだす。

“「美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える」(谷崎潤一郎「陰翳礼讃」)日本の文化への、西洋の文化を背景としてきた私なりのアプローチであった。

これまで「光の知覚」を探求してきた私にとって、『光の館』とは、

昼と夜、東洋と西洋、伝統と近代を対比するとともに融合する試みであった。“

(「光の館」公式HPより)

ところで、谷崎は、「陰翳礼讃」の中で、厠ひとつとってもやたら明るく白くてピカピカ、紙も銀器もつるつるピカピカな西洋を、陰翳に富んだ日本と対比させているけれど、現代においては、西洋のほうが、間接照明が得意な気がする。それはまた別の話だけれど。

ローデン・クレーター・プロジェクト

「光と空間」「光と知覚」のアーティスト・タレルの、建築、構造物、装置のような作品群を観てきたけれど、タレルのスケールは、実は、そんなものではない。アメリカを代表する“ランドアート”のアーティストでもある。

タレルのライフワークは、70年代後半からずっと続けている、アリゾナの死火山ひとつをそのまま作品化するという壮大な「ローデン・クレーター・プロジェクト」。死火山の内部にたくさんの部屋を造り、天体の運行に合わせて光を知覚する“天文台”にするいう壮大な計画。

資金難で、何度も中断していたが、ついにここ数年内での公開をめざすというところまできているという。

今や、世界各地に何十とあるアパチャーシリーズやスカイスペースシリーズは、特に2000年以降、数多く制作されており、タレルの知名度による需要の高まりのほかに、このプロジェクト継続に必要な莫大な費用のため、数多くの作品を制作したという事情もあるもよう。

2019年1月、カニエ・ウェストが、ローデン・クレーターに1000万ドル(10億円強)を寄付したというニュースが話題となった。

同年10月には、カニエ・ウェストの最新アルバム「ジーザス・イズ・キング」のリリースに合わせて公開された同タイトルのドキュメンタリーに、なんと「ローデン・クレーター」で行なわれたカニエの人気ゴスペル・イベント「サンデーサービス」(日曜礼拝)のパフォーマンスが収録されていて、「ローデン・クレーター」の内部映像の世界初公開となった。このドキュメンタリーは、北米の350館以上のIMAXシアターと、他国125館以上のIMAXシアターでプレミア公開され、大ヒット。日本でも、12月6日から3日間だけ、池袋グランドシネマサンシャインで限定公開されたらしいけれど、残念ながら、見逃した(涙)。

日本版特報と、メイキング映像は、youtubeで公開され、本作のオープニングにもなっている「ローデン・クレーター」の空撮映像からスタートして、「ローデン・クレーター」内部やゴスペル聖歌隊の映像がみられるし、メイキング映像には、撮影方法について語るジェームズ・タレルの姿も見られる。

他にも、2013-2014年にLACMA(ロサンゼルスカウンティ美術館)のタレルの回顧展に展示された「ローデン・クレーター」の紹介とタレルのインタビューを収録した動画がyoutubeで見られる(James Turrell's Roden Crater)。

「死ぬまでに行きたい場所」リストに入っている。あと数年以内に公開されるのであれば、絶対に行きたい。

なんだかやたら長くなってしまって、現時点でのタレルに関する知識・情報の整理をしただけ、になってしまったけれど、一度、やっておきたかった。