さようなら駒場たち:四度加行と他の小さなブレークスルー

さようなら、駒場たち

別れを告げること

別れを告げるということは、軽さとそして重みによって語られるかもしれない。別れを告げることの軽さは、あるいはその重みは、いずれにせよ別れに伴う重量感の変化を私たちに伝えている。

そして、別れを告げるという言葉自体の持つ意味についてもそれは考察を促すだろう。別れることと別れを告げることの間にあるもの、それは決して告げるという動詞のみには還元されないだろうし、別れるという動詞の意味が全く別だという考えにも至らないだろう。

いずれにせよ、私が(大江がよく書くところの)「東京の大学」に入って、2年間を過ごした駒場に別れを告げる。

別れを告げなければならないのは、多分別れを告げられるべき対象は実のところ別れる必要のないものだからだ。あるいはそもそも出会ってなかったのかもしれない。そのことは「告げる」という動詞のいかにも暴力的で投げやりな感じから分かる気がする。別れているという事実が霧に隠れているから、それを明らかに言わなければならないのだろう。本当に別れが明らかなものだったら、誰が告げる必要があるのだろう。

自分のしている行為を明示的な仕方で相手に言うこと、それが持っている力とその一方通行性はどうも慣れない。告げることは心通う瞬間を可能にしているだろうか。私が神に、人に、相手に向かって言葉を発するときは、相手は多分沈黙していなければならない。神は常に沈黙して人の告げる様子を見ているのだろう。そこにある発話の非対称性に私はいつももどかしさを覚える。とはいえ、沈黙がなければ告げることの成就はさらに妨げられている気がする。もどかしい。

私が駒場、あるいは駒場たちに別れを告げること、あるいは告げなければならないと思っていること、それはそもそも駒場と私は別れる必要がないし、別れなんか告げなくてもひっそりと駒場を去ることができることに根ざしている。そして、そういう de facto な仕方がいやだから、私はこうやって告げようとしているのだろう。この私の告げる、一方的な発話は、沈黙する駒場にどういう影響を与え、そして私と駒場との関係性はどうなっていくのだろうか。

「駒場たち」の射程

「駒場たち」という言葉、これは私が好んで使う。最初はガリア戦記のパロディーで次のラテン語を remake に出現した言葉だ。

Todais est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Casivae, aliam Hongus, tertiam qui ipsorum lingua Comabae, nostra Comabagaidai appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

トーダイス(東大)は全体で三つの地方に分かれている。そのうちの一つに、カシヴァ(柏)人が、二つ目にはホングス(本郷)人が、三つ目には、彼ら自身の言葉でコマバ(駒場)人が、私たちの言葉ではコマバガイダイス(駒場外大)人と呼ばれる人たちが住んでいる。これら全ては、言語、制度、法律の点において、相互に異なっている。

ここで現れる Comabae これは言うまでもなく Comaba の複数主格だ。これは人を表す複数で、これ自体に複数性を強く意味する意図はない。とはいえ、いつの間にか朗読しているうちに Comabae という言葉に出会ったときに、私の頭は自動的に「駒場たち」と変換していた。駒場たち、駒場たち、駒場たち。

駒場の複数性、乱立具合、それは正門から入ったときに出迎える立て看板が象徴するかもしれない。それを見たときに、「駒場たち」という言葉が私の中ではっきりした。Comabae はやっぱり人を超えた複数性だったのかもしれない。駒場たち、そういった駒場認識に支えられて、私はあのキャンパスを今後も見ていくだろう。

駒場たち、すなわち駒場キャンパスとそれに伴う幾つかの事柄、それらに別れを告げる必要はないし、多分それらと別れることはできない。名誉なあるいは不名誉な理由で駒場に残る友人たち、お世話になった先生方、道端に生えているイチゴ、こまに食堂のしらすの目、それらの脈絡のない記憶はいつも複数性を際立たせている。そういった駒場たちはいつも私の中にある。だからこそ、告げる必要がある。それは駒場たちの関係性の重みを引き受けながらも、引き離すためにでもある。ある檻から別の檻に移るためかもしれない。そう思いたい私がいる限り。

さようなら、駒場たち。

駒場の思い出、あるいは挫折の展覧会

最も強く私の駒場の思い出を彩るのは、挫折だ。

挫折はおそらく書籍と概念と人と、いずれにせよ他者とそして私との間で関係性が立ち上がる前に必要な儀礼なのだろう。多分、私が想定していたような他者は、到達可能なものだし、それに触れ合っている限り、心地よさしかないだろう。だから、他者が他者として現れるために、私はその他者と私との間で挫折を必要としている。その他者でさえ到達可能な領域にあって、結局追求には限界がある。とはいえ、私の地平が揺らぐこと、対象を前にせず思い込んでいたこと、それらの誤解と齟齬が一つ一つ解けていくことが多分貴重なんだろう。だから、挫折は彩りだ(参考:乾将崇『和解』)。

そういう意味で、私たちの成長を書き連ねていくことは、挫折を述べていくことに等しいかもしれない。私の駒場生活を見つめて下さった人たちに、私の成長を示すことができるとすれば、それは挫折の展覧会だ。

勉学の挫折

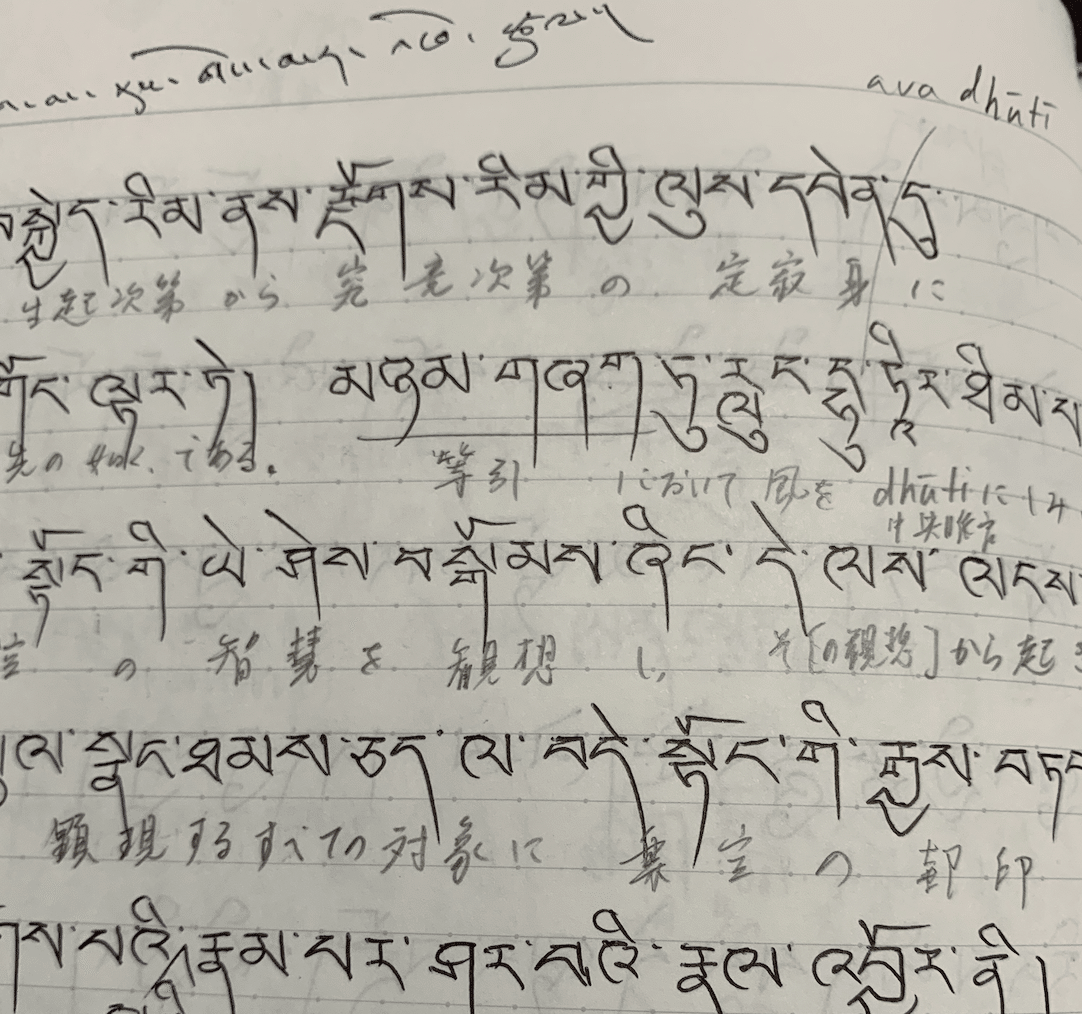

私は、2022年の春、大学1年の春、 Grub mtha' rin chen phreng に出会った。そして、挫折した。チベット語を始めたばかりだった私に、仏教の教義書を読むのは大変だった。基体成立(gzhi grub)、自相(rang gi mtshan nyid)といった言葉、それらはチベット仏教の概念への理解と隣り合わせだった。基体成立(gzhi grub)を理解するに際しての挫折は、存在のカテゴリーに興味を持つことに繋がり、bsdus grwa にある Sautrāntika の説に基づく存在のカテゴリーを楽しんで学ぶことにつながった。このことは、Bsdus grwa の推論の形式について学ぶことにもつながった。チベット論理学について少しばかり理解を得られたことは、普通の文献を読む上でも役に立っている。chos can といった露骨な表示はないにしても、thal 'phyir 構文は頻出する(あるいは yin te / yin pa'i 'phyir 構文)。これらの事情については、福田(1989)、西沢(2011)の研究が役に立つだろう。

次に、2022年の夏、大学1年の夏、自分の行のため bdag skyed の chog ga の翻訳を終えた。これは思いのほか挫折しなかった。そして、bde machog の灌頂を受け、その行のためのお次第の翻訳も終えた。これも挫折しなかった。

2022年の夏から2024年の春にかけて、なんと1年半もかけて、sngags gyi sa lam を読み終えた。これも中断が多かったが、どうにか読み終えることができた。そこでは、gsal sgron las という言葉が多かった。なので、rim lnga gsal sgron への興味が生じた。今は少しづつツォンカパの rim lnga gsal sgron を読み始めている。これらのことについては、平岡(2018)、吉水(1989)の訳注が役に役に立つだろう。

2022年の秋と冬、大学1年の秋と冬はチベット学会にはじめて参加するなどいい経験ができた。この年の春に挫折した Grub mtha' rin chen phreng を再び読み直し始めた。中観派に関してはある程度参考にできる日本語論文があったが、それ以外の章に関してはほとんどわからずじまいであった。Grub mtha' rin chen phreng に関しては2度も挫折している。中観については、福田(2018)の論文集が役に立つ。

2023年の春、大学2年の春、ツォンカパの主著のうちの一つ dbu ma dgongs pa rab gsal に出会った。そして挫折した。最初の数フォリオで私は読解を放棄してしまった。あれから一年が立って私は今読み直し始めている。なんとなく読める。それが読めているのか、単に日本語に置き換えているだけなのかという疑念は大いにあるにせよ。いずれにせよ、1年を経て成長した部分もある。これについては、根本(2011)の大著が役に立つ。

2023年の夏、大学2年の夏、rnam mthar 文献を読んだ。動詞が多く、文法も今までの仏教文献とは勝手が違い困惑した。ある意味では挫折かもしれない。ただし、仏教学には大きくは関わらないので、問題ないかもしれない。もう少し成長したら、もう一回 rnam mthar 文献に挑戦してもいいかもしれない。これについては、石濱・福田(2008)の訳注が役に立つだろう。

2023年の夏学期と秋学期は私とって最も過酷なものだった。週19コマの履修、二つのキャンパスをいったりきたり、そして慣れない python プログラミング。とはいえ、駒場在学中に私は深くはないがおよそ私の興味がないことを学べた気がする。授業の受動性は興味のないことの習得とそれによって自分の視野を広げることと相性がいい。学びの源、一つは本から、一つは友人から、そして最後は授業から。1年半の間に取得した単位数は、75単位で、持ち出しを入れると123単位ほどになるが、コマ数を入れれば入れるほど点数は下がっていき、基本平均点は八割弱に落ち着いた。総合科目と人文ゼミナールにはとても惹かれるものがあった。文化人類学と考古学の授業は考え方をある程度変えたかもしれない。駒場のある一部の授業の特徴は、学問的特質、それは彼らが持つ方法論、色眼鏡に対する懐疑とそれに対する回答にある。それらにはとても共感したし、学自体の持ちうる性質についての考察は日常的になされる必要があると感じた。下田(2020)は仏教学でそれをしようとした先駆だろうと私は思う。

◯思想、あるいは〈存在-我論〉と苦しみの超越論的な議論

私が入学したときに最も惹かれていた哲学者はハイデガーだった。私は彼の存在に対する語り方に惹かれていた。ハイデガーの思想を私はまだ理解していない。とはいえ、彼の語り方、作法、形式、手続きには敬服するものがある。それ以来、思索の方法としてハイデガーは私の頭の片隅にある。

入学して出会った哲学者はジャック・デリダだった。フランス語選択だった私には彼の造語具合を理解するにはちょうどよかった。とはいえ、ハイデガーほどの手続きの慎重さは私には感じられず、いったいどこから信用していいのか分からなかった。それは夢の中の現実の理論にも見えたし、現実世界の理論にも見えた。

仏教の哲学に関しては、クンチョック・ジクメ・ワンポの仏教の整理の仕方に惹かれた。彼が伝統に従って四学派に仏教を分けたことには意味がある。まずそれは、苦しみがいかなる条件のものとに成立するのかに関わる学、苦しみの超越論的考察として仏教を捉えようとしたところ、さらに、onto-théologie 存在-神論ならぬ、存在-我論として仏教の存在論を整理したところにある。

このことについて詳しく述べる。まず、存在-神論は、カントからハイデガーに連なる発想といえよう。すなわち、存在を考察するにあたって、存在者一般と特権的な存在者に存在を分け、その二つの存在のあり方の関係をどう記述するか、どう関係性を理解するかという振れ幅が西洋形而上学の振れ幅だったという理解である。

クンチョック・ジクメ・ワンポが grub mtha' rin chen phreng で整理して見せたのは、存在-我論である。すなわち、インド正統派哲学から仏教の毘婆沙師、経量部、唯識、中観自立派、中観帰謬派に至るまで、「私(bdag)」と「私がないこと(bdag med)」の間での揺れとして整理した。特権的な存在者である「私」と存在者一般である私以外のもの、という2項目を彼は準備した。そして、より下位な学派であるほど、私の側面を強調し、そしてより高次になると私がないことの側面を強調する。つまり、私と諸存在との関係性について、ヒエラルキーを解消する方向性で仏教哲学が発展してきたことを彼は提示している。その理解は、もちろんツォンカパの無我理解に依拠している。

◯追憶、友人との死別

私が入学する少し前に、欧州の情勢が大きく変わり、平和という言葉がより現実から遠くへといく感触があった。そして、駒場時代にはそれ以外の地域でも紛争と民族的な問題が継続されていた。そういう意味で、戦争に彩られていた駒場時代ともいえる。

同時に、戦後の日本をリードしてきたような人たちが亡くなった。大学1年の初夏、かつての首相が凶弾に斃れた。大江健三郎の訃報に接したのも大学1年のときの春休みだった。松長先生をはじめ重要なチベット学者たちが相次いで世を去ったのも大学2年の春だった。

また、死別に関して私がより記憶しなければならないのは、私の友人の死だ。私は駒場時代にできた友人を一人喪った。彼が無念だったのか、彼の未来がどうあり得たか、彼と私がどのような関係性を今後持ち得たのか、それらの妄想は本当に甘美だが、なんの慰めにもならない。

意味ある他者を持ち得たこと、そのことは出会う以前より多くの人を死別によって喪失すること、私の心に一つの暗がりをもたらすことと隣り合わせだ。とはいっても、彼らと出会えたことの明かりはそれを上回っているはずだろう。私は彼との死別が私にとっての彼との最後の思い出だったと思うし、その思い出は彼から私への最後のそしてたった一度きりの贈り物だったのだろう。私はそれをひっそりと受け取って、心に留めておく必要があると思う(参考:高橋源一郎『DJヒロヒト』)。

追憶、思うに思想研究はこの言葉に関わりがあるかもしれない。生きていた彼はそのときどう考えていたのかという甘美な発想、ある人を生きていようが死んでいようがその全てについて理解したいという発想、これらに支えられて思想への興味が生じるのかもしれない。

到達不可能性

私は数少ない友人を得ることができた。彼らは、私にとってはあらゆる点で他者性を表していた。私が到達できない、理解できないというもどかしさを関係性の中で感じることができるのは、それ自体で本当にスリリングなことだ。だからこそ、私たちは語り合う意味を見出している。

そして、私たちの考え方の違いを他のいかなる要素にも還元することなく、相手そのものに由来するものとしてひとまず引き受けてみる作業は、それだけで愛おしい。私は「分別のある人」たちが、「環境」や「経済的な事情」や「お国」といったよく分からない外部に、ある人の人格を帰する仕方で語るのを見てきた。それは多分正確な推論を可能にするだろうし、経験的に正しいんだろう。だけれども、私がある人と「個人的な」関係を結ぶといったときには、そういうふうに落としこみたくはない。私は、ある人のどんな特徴でもそれはその人に由来するのだと感じてみたい。

人間との関係において、困難に思われるのは、実際国境や言語ではないかもしれない。それよりも困難なのは、世界観や常識や価値観といったものかもしれない。その中でも、世界観、認知に関わる齟齬は価値判断に関わる齟齬よりもより根源的なものだ。蝶の羽と白鳥の羽はともに美しいし、機能の上で似ているが、進化の過程は全く違う。そういった経験を親しい友人の間でしたときには、支えを完全に取られてしまうような経験になるかもしれない。ある共通の基盤がまったく別の基礎づけの仕方によってなされていること、根源的な齟齬と表面的な一致。

とはいえ、そういった基礎づけについてその違いを嘆くのは平和な世界とは程遠い。むしろ思想的な不誠実さが要る。私たちが語り合うことができ、同じような作業ができていること、それ自体で意味がある。平和のためのプラグマティズムだ。

平和と手続き、金輪聖王的平和構築モデルの限界

平和は手続きに本質があると思う。例えば、南アジアから東アジアに至るまで王権のモデルとして参照された金輪聖王伝説について考えよう。つまり、金輪聖王とはその王が生まれるとすぐに諸外国がやってきて彼に自然と従い、世界を統一して平和にするとされる仏教の伝説上の王だ。この金輪聖王的平和構築モデルにはどんな意味と限界があるだろうか。

金輪聖王的平和構築モデルの意味は、平和構築にあたって戦争が必要でない点、世界の統合が平和構築に必要である点、ある一人の徳のある人物によってそれらが成し遂げられる点などに集約される。とはいえ、このモデルは問題を含んでいる。

金輪聖王的平和構築モデルの限界は、平和構築をある一人の徳のある人物に属人化していることにある。それは金輪聖王に対する祈りであるとともに、平和構築へのプロセスへの不誠実さにある。金輪聖王的な国家モデルは、ともすれば独裁者を生み出すし、ともすれば侵略戦争による世界統一を生み出すかもしれない。戦争によって平和を実現するという発想は、自己撞着そのものであるし、そうやって実現された平和が辿ってきた末路は諸民族を統合し巨大に膨張した隣国の政治が参考になろうか。

私たちは金輪聖王的平和構築モデルについてより正確に考察し、それがどう解釈されるべきかについて議論する土台を用意しなければならない。仏教学が平和構築に資するといった際には、仏教の持つ平和構築の理論について仏教学以外の諸学者が参照できるようにしなければならない。

過程への重視、これが金輪聖王的平和構築モデルへの対処とも思われる。かつて唱えられた価値観外交はともすれば新たな火種をばら撒いている。価値観の齟齬は、それが生じた時点で解消し難いレベルになっている。なぜなら、価値観は、価値判断の結果だからだ。それはすでに結果であり、何か別の災難を引き起こす原因ではない。重要なのは、価値観の重視ではない。それはほとんど人々の連帯を不可能にするだろう。重要なのは、価値判断の過程に迫ることだろう、いったいどういう考え方でこの人たちはこのような考え方をするのかと過程について思いを馳せる必要があると思われる。過程、手続きについては、私たちはより寛容になれる気がする。思想研究は、そういった過程への眼差しだろうし、ある一人の思想家が一生のうちで考えが変わっていること自体の理解はそういった眼差しのみによってしか成就しない。

過程への重視は、生命の基本的なあり方にも通底する。つまり、生命が外界とのやりとりの中において、動的平衡の中において成り立っているということ。あるいは、人生の結果だけを見るならば、あるものは棺桶を覗けばよい。しかし、それは私たちが知っている人生ではない。私たちが知っている人生は、生きている過程であって、その状況だ。それはいかなる結果や成果ともかけ離れている(参考:Erwin Schrödinger "What Is Life?"、福岡 伸一『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』、中沢新一『レンマ学』)。

そういう意味で、結果だけを得ようとするのは人生的ではない。それなら棺桶を覗けばいいのだから。人生的なのは過程だろう。形式、手続き、それらの言葉は常に生の道程の隠喩だ。

価値観とは価値判断の結果だ。だから、それは生きていない。本当に生きているのは、判断を下す過程なのだ。私が生きている以上、そして生きている人間と関わりを持つ以上、その価値判断の道筋が愛おしい。そういった過程に惹かれるからこそ、生の道程をともにしようと思えるのかもしれない。考えの揺れ動きを楽しもうと思えるのかもしれない。

◯生命的なあり方(sahaja)とのアナロジー、あるいは密教

生命のあり方は瑣末な多くの事柄について重要なモデルを与えてくれる。私たちが争うのも多分、生理的な傷、心の痛み、苦しみ、私の存在が与える負の影響が相手にとってどういったものかを知らないからだろう。私たちは生理的な苦しみをともにすることで連帯できる気がする。そして、それはより包括的な生命倫理に繋がっている。思想といった人間のみに限定される対話の基礎は本当は脆い。私たちが共通して感じる苦しみについて、その感受を基礎にして対話を始める必要がある。この苦しみに基づく対話は、人間以外の生物種も包括する倫理を生み出すだろう。

世界観の構築は喫緊の課題ではない。それ以前に私たちが生理的に(sahaja)連帯できる要素を探し出すことが必要だ。それが苦しみであり、病であり、死である。それらの生きることに伴う苦しみを前に私たちはお互いを慰め合うことができるし、連帯できることができる。これらの近代社会が排除しようとしてきた生理的な、自身を異物にしてしまうような何がしかに向き合い、表現し、率直に語り合うことが連帯と平和構築の鍵に思われる。

無上瑜伽タントラの伝統が sahaja あるいは lhan skyed という言葉にこだわっていることにはそういった意味があるだろう。無上瑜伽タントラの持つ生命観は、死において輝いている('od gsal)。私たちが唯一共通して経験しうるもの、私たちの人生を締めくくるに最もふさわしい最後の贈り物、私たちの体が私たちにとって異物となるとき、死はさまざまな問いに開かれている。そして、ある問いは有効に事態を見極めるだろうし、そうでない問いはナンセンスになる。

家庭、あるいは銀杏並木文学賞入賞

私の挫折ばかりの駒場生活に少しばかりの光をもたらしたのは、銀杏並木文学賞の入賞だった。身近に文学賞を獲る人がいて、そういう人に影響されて、自分の書いた作品を送ってみただけだった。それは今から読み直せば、小説らしくない独白だ。とはいえ、ある程度評価されたのは光栄だ。

あの小説(「和解」)の下敷きになっているのは、教皇ヨハネパウロ2世の『いのちの福音』だ。カトリック者ではない私があの本を読んで受けた衝撃は、いのちに関わる側面ではない。むしろそれは仏教者としても理解しうるものだった。私が衝撃を受けたのは、家庭についての眼差しだった。

仏教がさして語らなかった、しかし社会を構成する単位としての家庭。カトリックは、家庭が新たな命を授かりそれを育むことのできる場として家庭を重視している。その発想はまったたくその通りで、そこに育まれる愛を強調することは、人間が大切にしてきた愛という感情を次世代に繋ぐ上でも理にかなっている。

小さなしかし重大な紛争によって彩られ始まり、その四分の一が過ぎようとしている頃に複数の戦争を抱えているこの世紀において、家庭への眼差しが受け継がれ、家庭の連帯、それは問題含みであるものにせよ、そのような家庭への連帯があらゆる社会的な共同体に先立って新たな生命を含み育むという意識があることは安堵させる。さらに、家庭の連帯を訴えて、家庭を引き離すものである戦争を終わらせる重要な運動が見られる。あらゆる国家的、そして国際的な平和を困難にさせる偏狭な思考を打ち砕くに際して、うまく整理された家庭に関わる考えと家族愛は、機能している。

重要なのは、家庭についておよそ正しく語らるのは、国家、社会、宗教といった家庭が語られうる場においてではない。おそらく、家庭の場において家庭は正しく語られうる。戦争に向かう子供たちは回り回って家庭を守っていることにはなる。とはいえ、それは国家の場において家庭を語っている。そうではなくて、親や子、配偶者といった関係性にある親愛に基づいて、家庭とその他の社会のあり方いついて語る必要がある。そのような家庭認識において、戦争はどのようなものだろうか。そのような家庭認識において、倫理はどのようなものだろうか。

私は教皇ヨハネパウロ2世のご著作に影響を受ける形で、日本のイエ制度とそれからの逃避という形で小説「和解」を書いた。これは家庭という大きな希望であり、ときに大きな問題となる何がしかへの問題提起だ。

人間臭さとどこかへの飛翔

無期懲役囚的な罪意識、そして死刑囚的な罪意識は重要な違いを持っている。複数の取材によると、無期懲役囚は被害者感情の理解、人間関係に基づいた罪の把握の仕方をする。実に人間臭い。他方、死刑囚は自分自身の生の終焉へと意識がそそがれる。解脱、あちら側の世界、といったどこかへの飛翔が見られる。人間臭さを抜け出すようだ。このモデルは誤解を含んでいるかもしれない。とはいえ、そのことは、このモデルへの名称の付け方のよしあしに関わることで、実際にこのモデルが囚人以外の場において応用可能であることを妨げない。

私たちの罪意識は、無期懲役囚的な罪意識と死刑囚的な罪意識との双方を持っている。とはいえ、本当に大切にしたい罪意識は、諦めのことではない。罪意識は、自分という視点を離れたときに初めて結実する。他者の苦しみを我がごととして引き受けたときに、罪意識は有意義になっている。これを可能にする罪意識は無期懲役囚的なものだ。人間臭いものだ。

人間臭さ、ともすれば離れたくなるようなそれは、人間であることに由来する負い目かもしれない。もしその負い目が誰にだってあるなら、私たちはその負い目について語り合い、それを通じて理解することができるのではないだろうか。文化的な負い目、生理的な負い目、あるいはそういった粗雑な分類では掬われない負い目、それらの負い目一つ一つを見ていくときに、私たちは人間すべてにとって共通の最も暗い負い目を発見するだろう。その負い目について語り合うことは、人間であるかぎり誰でもできる。そうやって共通の話題を見出して、私たちは平和に向けて交渉するしかないのかもしれない。

何も祈らない人でも灯りをともすときには、何かを祈っている気がする。

◯祈り、私たちには望みがある

文体は祈りと密接に関わる。祈りの本質は文体かもしれない。私が参加している同人誌『コミュニカシオン』において、仏教者とそして宗教を超越した祈りについて連作し、幾度も述べてきた(参考: 高橋 原、堀江 宗正『死者の力〜津波被災地「霊的体験」の死生学〜』)。そこでも気をつけたのは、文体だった。文体は語りの内容まで規定しうるという恐ろしさを知ったからでもある。

祈りとは、ありがたさの表明であり、あるいは崇高な未来の到来を待ち望む声でもある。それは欲求ともいうことができるかもしれない、絶対に満たされることのない欲求。そしてその欲求が私のうちに満たされることを期待しているのでもないようなもの。

祈られるものは、自分自身を含むがそれよりももっと大きなものだ。そして、祈り自体がほとんど奇跡的にも思われるのは、その祈りが壮大で、決して私一人では達成できないような類の語りを生み出すからだろう。

私たち、あるいは私というこだわりをもって捉えているところの私の拠り所となる五蘊は脆い。ある一瞬の事故で私たちは一生を狂わせ、あるいは生命を失う。ちょっとした何かで病気になり、寿命が短くなる。私たちを構成するものはこのように儚い。

しかし、私たちにはその儚い私たちには不釣り合いだと思われるような望みがある。あるいは、善への強い継続的な意志が、希望が確実にある。私たちはその価値をしっかりと認め、命に引き換えてもそれを守る勇気がそなわっている。私たちは、私たちの知性の偉大さとその重みを十分に理解し、かつ、最大限の敬意を行動を通じて表明する能力がある。そういったものを含みこむ祈りがある。

このような事情は、本能あるいは思想あるいは文化には還元されない。相対主義というともすれば響きのいい、とはいえ真に連帯することを妨げるまやかしにも落としこまれない。

このことは、私たちの知性の偉大さ、仏性(gsal zhing rig pa)に関わっている。私たちによって照らされる真実に関わっている。祈りは、私たちの知性が私たちでは決して達成することのできない理想を示し、私たちのともすればすぐに滅びてしまう肉体が耐えきれないほどの崇高で長期的な計画を示している。

だから、私はこう祈る。より偉大なものたちの導きによって、私たちの素晴らしい知性の祈りが叶えられますように、と。

高野山での四度加行について(チベット密教との比較)

私は大学2年の夏と冬の2期に分けて四度加行を高野山で受けた。四度加行とは、真言宗の僧侶となるには誰しも行わなければならないものだ。私は僧侶となるつもりはないけれども、日本の密教でどのような行法が行われているかにとても興味があった。チベット密教と比較できればとても興味深い。そういうわけで、高野山の某院内で加行を受けた。

加行はおよそ100日間を目安に行われる。私の滞在は4ヶ月だったが、実際行をしていた時間はそれよりも短い。行中は、朝は3時半ごろに起きて、閼伽水を汲み、4時から1座目の行を行う。その後朝勤行や掃除があり、朝食をいただいて、壇上伽藍に日参する。そして日中の行が1座あり、それが終わると昼ごはんとなる。そして初夜の行が1座あり、それが終わるとすでに夕方になっている。夕勤行が終わって、日没を見計らって施餓鬼を行い、お風呂などをいただいて一日を終える。集団でする加行ではないため、時間にはある程度余裕がある。とはいえ、一日三座の行である。加行の一番最後には護摩がある。一日三座を7日する。慣れないうちは時間がかかるので、起床は1時半とかになる。そして1座4時間と長い。とはいえ、3月の末でも雪が積もるほど冬の高野山は寒い。

チベット密教と共通している部分も多くあった。例えば、結界の結び方は真言のレベルで一致している。ただし、観想は日本とチベットでは違う。行法の中身については詳しく述べることは三昧耶に反するのでできない。とはいえ、共通する部分がかなりあったことは記憶に値する。チベット密教を実践している人たちも、日本密教を実践している人たちも、その両方がそれぞれの灌頂を受けて、行をすることがあればとても有意義なことだろうと思う。

私は加行を成満するまでは、日本仏教に批判的なところがあった。とはいえ、修行法として伝えられているもの、1250年もの長きにわたって伝わっているものには、何かしら真摯で尊いものがあった。そして、修行自体がそれなりに厳しいものであったので、それを成満している多くの真言宗僧侶を見て敬意を持つようになった。好き好みの判断をする前に、一度その世界に飛び込んでみるのは、自分の成長にもなると実感した。

資格上は高野山真言宗僧侶の道に入ってしまっているが、私は持戒という点からも、人格という点からも、行の厳しさに耐えるという点からも、僧侶という生き方は選択できない。よしんばそういったものをなしにして、布施を受けることがあるとすれば、それは地獄への門を開くことになってしまうだろう。だから、私は宗教者として活動することは今後一切ないと決めた。とはいえ、学問には興味があるので、中院の一流伝授などは機会があれば受けて、研鑽したいとは思う。

本郷へと

いったい私たちはどこに向うのか

駒場、あるいは駒場たちに別れを告げてどこに私は行くのか。私はどこに向かおうとしているのかといった疑問は驚くほど私を悩ませない。より悩ましい問題は、今私たち人類がどのような未来に向かっていこうとしているのか、今私たちの地球はどのような未来に向かっていこうとしているのかということだ。そして、その未来は望まれているのか、そうでないのか。そうでないとしたら、私たちに何ができるのか。

こういった問いは、globalisation のまっただなかにあって、私たち21世紀の初頭に生をうけた人たちにとって広く共有されている問題意識だと思う。自分達の生活が、決して国際的そして国内的な問題と切り離されている訳ではないということ、このことはソーシャルメディアの発展によって可視的だ。Z世代の可能性はそういったところにあるだろう。

私がこの時代に生まれてきてしまったことには意味があると考えたい。その上で、何がしかを引き受ける覚悟がある。

◯Sahaja、あるいは偏狭さからの脱却

密教の持つ Sahaja 性への注目、これはそれ以前に考えられていた困難さを克服するかもしれない。文字や言語が人間という限定された種への注目、そういった偏狭さを離れて、どの生物種にとっても円満な地球が、その地球のための倫理を招き入れることにつながっているかもしれない。密教とは心の根源に迫る営みで、そしてそれは死の際に生じる心の状態に向き合うことから始まっている。いわゆる、snang mched thob gsum とその後に現れる 'od gsal の状態のことである。

私は実際に pañcakrama でいうような現れが修行者の心に現れると思う。そして、それは(客観的に見て)記述可能なあり方をしていると思う。幻身にせよ、光明にせよ。神経学的な計測によっては、'od gsal がどのような脳の状態であるかについては未だ分からないが、'od gsal にとどまって死後体温が下がらない高僧の状況はすでに科学者たちが報告している。神経学などが今後発達すれば、'od gsal について人類がより定まった知見を持つことになるだろう。そのような未来を心待ちにしている。それどころか、可能ならば、私はそのような未来を作り上げたい。

Sahaja への注目は、今後の生命の倫理、平和構築に大きく関わるだろう。それは修行者個人の問題であると当時に、sahaja の持つ意味合いからして誰にとっても、どの生物種にとっても成就可能な何がしかだ。この可能性への注目は密教において行われてきた。この密教の眼差しをより深く広く探求してみたい。

どこにいても私たちに苦しみは生じるし、死は訪れるだろう。

共に月を愛で、共に苦しんでいる。

その時点で、私たちはあらゆる属性を越えて連帯している。

rDzogs rim へ

ツォンカパの rim lnga gsal sgron の項目は、rim lnga に対する逐語的な注釈ではない。ツォンカパが rdzogs rim について伝えたいことがそこには残っているだろう。そしてそれに対するゲルク派内の解釈伝統にも心惹かれる。nang ldang の解釈、派内の違い、それらはもしかすると些細な違いかもしれないが、原作者の意図を超えて、後世の弟子たちが注釈書を作っていく、そのような伝統には心惹かれる。

rigs lam とプログラム

同時に、私が惹かれるのは、チベットにある論理学、特に形式的な文体で書かれる論理学の文献、bsdus grwa と呼ばれるものだ。この形式言語を記号化し、自動で議論を生成するアルゴリズムを作ることができればいいと思う。コンピュータのプログラム言語は論理を判定する仕掛けがある。プログラムの論理はもちろん西洋論理学に依拠している。とはいえ、コンピュータのプログラム言語を使って、bsdus grwa 処理に必要な関数を定義していくことはそれ以外のやり方よりも効率がよさそうだ。まだアルゴリズムは自分の頭の中の妄想程度で、プログラムはまだ書き始めていない。そもそも、bsdus grwa に登場するある文とある文を、正確に落とし込める関数の案すらまだ頭の中に存在していない。このアイデアはゆっくりと温めようと思う。

印哲へ、チベットへ

上記のことを研究するには、東京大学ではおそらくインド哲学仏教学研究室に進学するのがいいのだろう。インテツとして知られる場所。多くの伝説が生み出されている場所。

そして今年は、南インドに亡命したチベット僧院に行く。ギュメ学堂だ。そこで、チベット語と仏教、できることなら密教について、学びたいと思う。ギュメ僧院の留学については、稿を改めようと思う。そして、この計画の達成には多くの人の協力が必要だ。

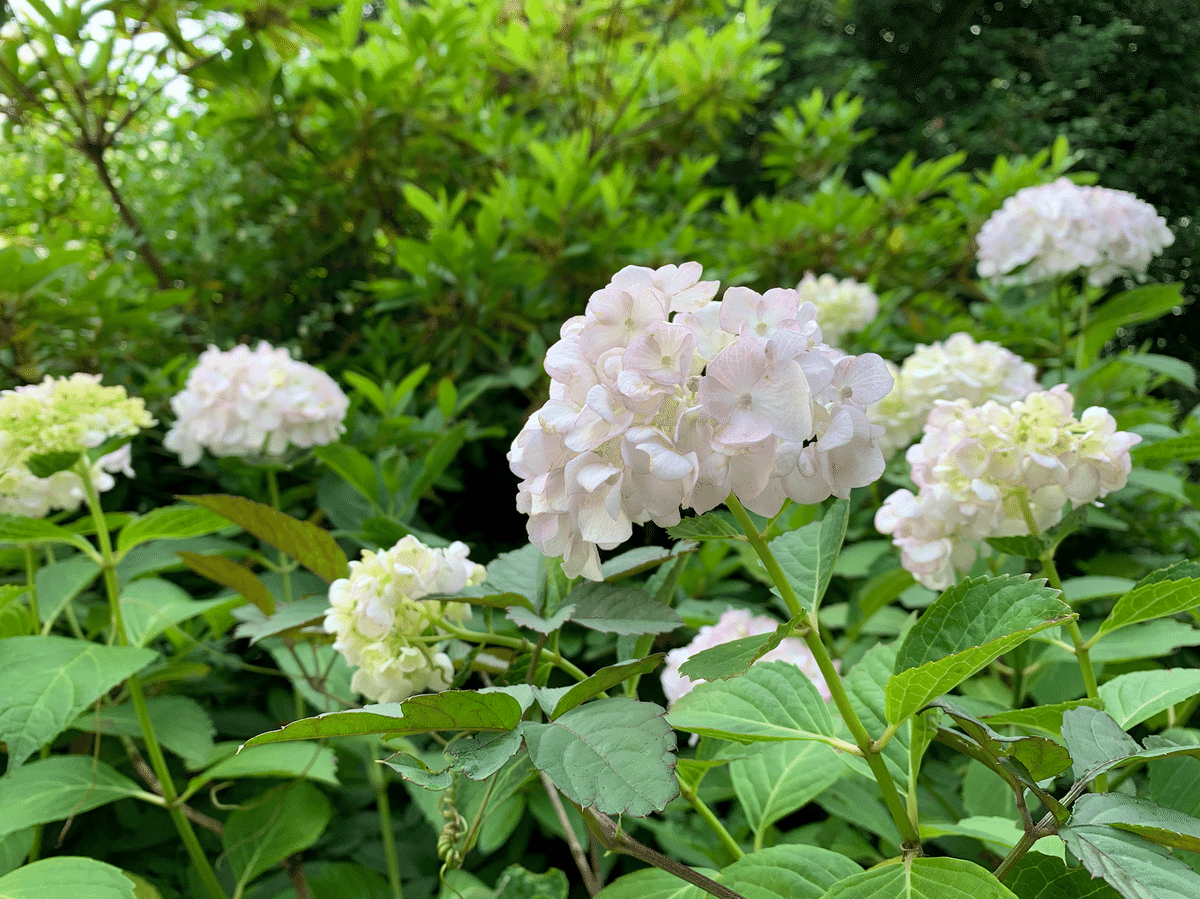

ここで筆を擱く。駒場にて。まだキャンパス内に桜は咲いていない。

2024年3月31日、以上。