ODAは「あげる」か「貸す」か(2023年7月執筆)

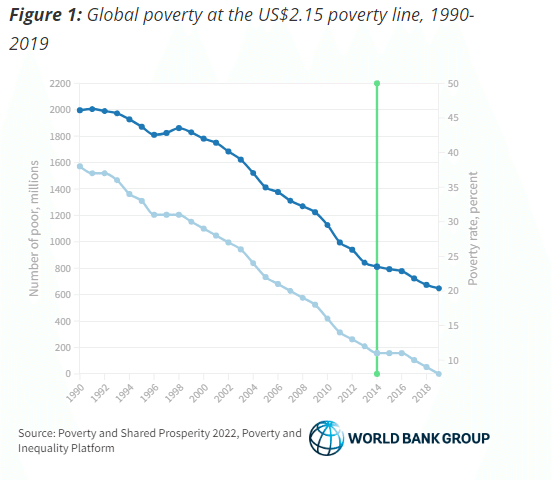

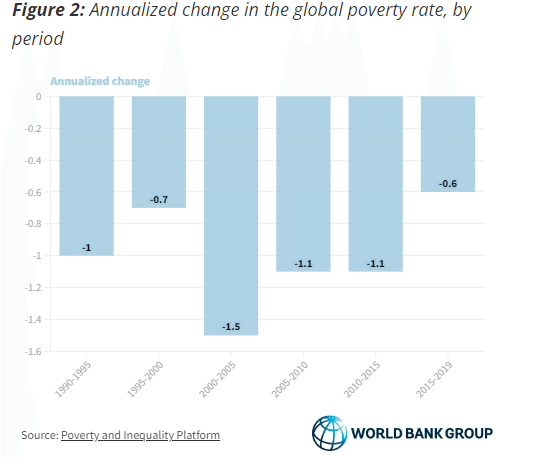

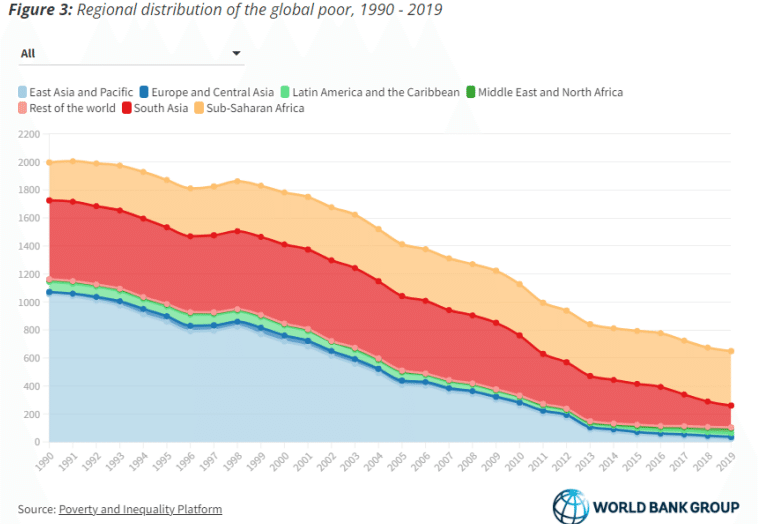

先月開催されてたthe PSE-CEPR Policy ForumでのEsther Duflo博士の演説がポッドキャストに上がっておりま した。Poor Economicsで有名なDuflo教授ですが、実は2019年(邦題は2020年)にGood Economics for Hard Time(邦題:絶望を希望に変える経済学)という本を、Poor Economicsと同様Abhijit Banerjee教授との共著で 出版されています。Poor Economicsのインパクトが強かっただけに、続編ともいえる本書に対するリアクション は薄い印象。確かにインパクトには欠けていたものの、Poor Economicsはあくまで途上国の貧困に焦点が当てら れていたのに対して、本書は、先進国やポリシーメーカーはどう動くべきかについて語られていて楽しく読ませ ていただいた記憶です。2023年に貧困率は1990年の37.8%から2019年に11.2%まで減少し、貧困ライン ($2.15)以下で暮らす人の数は2023年に8.5%まで減少しており、貧困の絶対量は劇的に改善しています。た だ、その改善は東南アジア及び中国の経済発展が大きく寄与しており、アフリカの貧困率は15%近く減少(人口 は増加)したもののアジアの貧困率急減に伴い、世界の絶対的貧困でアフリカ地域の占める割合は2019年に約 60%と大幅に増加。2014-19の間の貧困減少のスピードは年平均0.6%と1990-2014の同1.1%から半減しました。

これらの背景をふまえ、本書の中身をざっくりとまとめると、経済は硬直的で偉いエコノミストたちもこれとい った万能な経済政策は出せていないし(出せるはずもないので)、ネオリベに毒された連中によって作り出され た格差(筆者意訳)やpoverty trapから抜け出せない人々が、尊厳を保ちつつ生きていける世界にするには、ポリ シーメーカーは、経済は永遠に成長することは無いと受け入れつつ、各々が犠牲を払うことになる政策を打ち出す覚悟を持ちましょうという、すごく真っ当で堅実な内容で、現実に向き合った元も子もない論説が好みな筆者 にとっては好印象でありました。

ところで演説内容ですが、まず最初にPoor Economicsの主題であるradical thinkingの進捗はいかがですかって質 問には、pragmatism(日本語で「実用(実践)主義」)というワードを2回(演説通して3回)使われておりま した。ざっくりいうと、特効薬のようなポリシーはなく、効果を検証したうえでポリシーの正当性を評価するこ とを指しています。個々の特性を無視してワシントン・コンセンサスで謳われたネオリベ的ポリシーを輸入する よりも、RCTs (ランダム比較試験)に代表されるexperimentsの有用性がポリシーメーカーにも知られてきてお り、Duflo教授は、この潮流が20世紀のラスト10年間と2000年代の過去20年間で発展してきたんじゃないかと述 べています。アジア危機が1997-98、それに続くアルゼンチン危機は1999-2002であり、Impact Evaluations の バイブル(筆者調べ)、”Running randomized evaluations: a practical guide”の初版が2013年、インパクト評価の方法論まとめの”Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices”が2010年なので、90年代後半 ~2000年代前半がワシントン・コンセンサスの反省期間、2008-09にGFCを挟んで上記2つが出版されたことか ら、国際開発のセクター外でpragmatismが浸透(もしくはそれを可能にするデータ量の蓄積の結果 )したのは過去15年に絞っても良さそうな気もします。アセモグルの”Why Nations Fail (邦題:国家はなぜ衰退するのか)”も2012年ですね。インパクト評価というか因果推論でよく見るHeckmanとかRubinとかの古典は70年代からあるので(彼らが引用してるフィッシャーとかニーマンは何なら第二次世界大戦より前)、全然最近じゃねーよと言われればそれまでですが。

Impact Evaluationsの概念や諸問題は上述のRunning randomized evaluationsを読めば大方把握できるものの、 個別の試験を評価するにはOLSに始まる回帰分析などの統計学の知識が求められるため、Handbook on Impact Evaluationを読むにはある程度の数学力が必要になってきます。筆者は最近になってやっとOLSの基本を理解し た私文卒の数学弱者と、お察しの数学力ですので本投稿で回帰直線を導いて統計的推論を行うなどは叶わず心苦 しいのですが、2022年版開発協力白書を読んでいて、ちゃんと検証して導かれたか怪しい論述がございまして、 今後のリサーチトピックになりそうなのでその真偽について調べた結果について書いていきます。

問題の箇所は「援助形態別の実績(2021年)」項の文:

日本のODAに占める有償資金協力(円借款等)の割合が多いのは、開発を与えられたものとしてではなく、開発 途上国自身の事業として取り組む意識を高めることが、効果的な開発協力のために重要との考えに基づき、途上 国の人々自らによる経済成長への努力を支援することを目的としているためです。途上国側から見れば、自らが 借りたお金で国の社会や経済の発展を目指した事業を行うことになり、それだけに一生懸命に事業に取り組むこ とにつながります。円借款事業が終了した後も、途上国の人々が自らによって事業を持続・発展的に行えるよう になることを目指した協力を行っている点は、自助努力を重視する日本ならではの支援といえます。

「途上国側から見れば、自らが借りたお金で国の社会や経済の発展を目指した事業を行うことになり、それだけ に一生懸命に事業に取り組むことにつながります。」「自助努力を重視する日本ならではの支援といえます」。 うーん、これはCool Japan。特に前置きがないのでドロップキックに水平チョップしたくなるような論調です ね。財政の観点からみれば真っ当な仮説ではあるので、データから導出されたものであれば結構なことですが、 これがODA供与額第3位の国家の行政機関からソースなしで公表されているとしたら大変お恥ずかしいことにな りますので、まさかそんなはずはないだろうと信じつつ真偽を確かめたくなります。

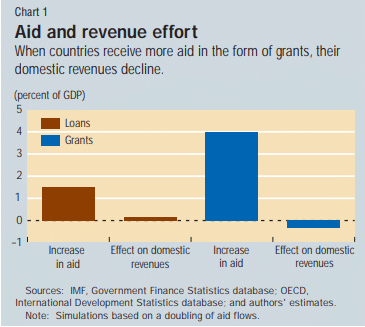

DAC諸国の2021年ODA実績を見てみると、日本とフランスを除いてほとんどが無償援助で貸付は15%に満たない 額となっています。日本のODA貸付は有償資金協力(円借款等)のことを指しますが、同年実績で55%を超えて おり他諸国と比べると一目瞭然の差となっております。もしこの差が途上国の人々が自らによって事業を持続・ 発展的に行えるようになることを実現していてるのであれば、援助のほぼすべてが貸与であるUSA!!!よりも援助 による効果が大きいことになりますね。無償援助vs貸与問題について、ちょっと古いですが、IMFからお誂え向 きのお題のワーキングペーパーで議論がなされており、結論から申しますと、確かに貸付に比べて無償援助は被 援助国内歳入(revenue)を減らす効果があるものの影響は”modest”(無償援助額を倍増したとき歳入はGDP比0.4%減少)であり、貸付or無償援助の税収に与える影響は”institutions”の質によって大きく左右される、という検証結果になっています。加えて、他の時系列でも観測できる因果関係があるかを確かめるには今後の検証 が必要であると締めており、はっきりと無償援助より貸与の割合を増やすべきとは言えないということになります。

まず何を比べるべきかですが、上述の、「途上国の人々が自らによって事業を持続・発展的に行えるようになる ことを目指した協力」を、無償援助でなく貸与によってより実現できているかが一つの焦点になりそうです。ワ ーキングペーパーにもあるように、無償援助の増加が、予算支援の場合や援助増加分を財政改革に使わずに税収 減を賄うために使われるか、増加分を支出増に使うのか、どちらを促進しているのかが、Cool Japan ODAの正当 性の判断材料になります。

そもそも貸付から無償援助に切り替えることで国家財政にどういう影響が考えられるか5つ挙げられておりまして:

援助は税収に比べて不安定で予測不能であり、援助に依存している国では不安定性がより大きな問題とな る。

国は貧困削減のための支出に援助に依存するようになる可能性があり、援助の流入が減少したり停止した 場合、その支出は削減されると考えられる。

援助により依存度が高まった政府は、良い政策を採用し効率的な制度を維持するためのインセンティブが 低下する。

多くの国では、強力な利益団体に対する税制上の特例措置や税の遵守率の低さにより、歳入が低い状況が 存在していて、援助の流入が増えると、これらのガバナンスの弱点に取り組まなくなる。

低所得国では、歳入の増強に基づく財政調整がより持続可能であるというエビデンスもあるため、国がよ り大きな無償援助を受け取った場合、財政安定化に消極的になる。

こういった観点からCool Japan ODAが展開されているのでしょう。検証の前置きでは一応、ODAが被援助国の国 内資金動員(Domestic revenue mobilization:シンプルに言えば税制改革か)に実施されるものがあるので、こ れに関してはこの影響を分ける統計的手法(おそらく後述の援助を後にずらして説明変数とする方法)を取って ますよとあります。検証の結果、貸付額がGDPの平均の1.5%からその2倍に増えた場合、税収はGDPの0.35%ポ イント増加し、一方、無償援助がGDPの平均の4%から2倍になった場合、税収はGDPの約1.1%減少。サンプル平 均からの無償援助の倍増は無償援助と国内の比率が18%から39%に上昇と同意のため、援助への依存度も増加し ます。また、国内資金動員の持続性に対する影響も回帰を行い、同様の結果が得られ、これらをまとめると、貸 付倍増で、税収はGDPの0.2%ポイント増加するが、無償援助の倍増で税収はGDPのわずかに0.4%ポイント減少 という結果に。

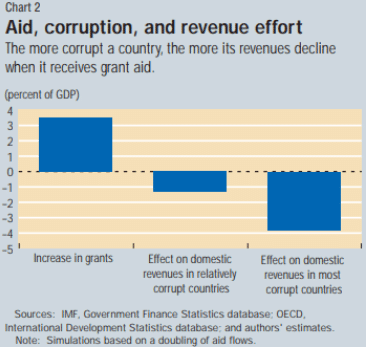

institutionsの影響を考慮し、回帰モデルに腐敗度の変数を含めた場合には、上述の結果よりも歳入への影響が大 きくなる(GDPに対する無償援助の倍増(全体の平均レベルから)は、relatively corruptな国では歳入の1.3%ポ イントの減少、most corruptな国(下位四分位)では3.8%ポイントの減少)という結果になっています。これら の結果を踏まえると、スカラーが心配するほど無償援助の税制改革などには影響は大きくなく、institutionsの質によってその影響は増減するという、アセモグル教授が喜びそうな結論に至ります。

もっとも、上述の通りこのワーキングペーパーは2004年公開と古く、無償援助相当(grant equivalent)が一定 基準以上を 満たす貸付のみODAに勘定されるよう測定方法(Grant Equivalent System)がスタンダードとされた2019年より15年も前であり、これをもって現代のODAの無償援助vs貸付論争の答えにはなり得ません。とはい えこの測定基準の採用が、各援助の差別化や透明性を図ったもので、ひいては無償援助や譲許性のある (concessional)貸付を促進していることから、貸付>無償援助をは言えない状況に大きな変化は無いと思われ ます。このODA新基準は2019年にスタンダードとなったものの、すべての国、機関で一斉適用されたものではな く適用状態が異なっていますが、少なくとも日本のODA実績値は2018年より新基準により測定されており、 2021年実績の無償援助はODA全体の18.5%、政府貸付等については、貸付実行額は約121億2,628万ドル(約1兆 3,310億円)、政府貸付等の贈与相当額は約80億3,591万ドル(約8,821億円)で、ODA全体の約45.6%となっています。

白書でCool Japan ODAを唱えている日本の開発援助ですが、新基準適用の2018年以前から無償援助相当額は増 加傾向にあります。本ブログの初投稿で、「GNI比はかろうじて0.5%維持して本邦(0.39%)より上位に位置し てる英国ですが、netドルで見ると本邦はおろかおフランスにも抜かれ5番手に陥落」と大英帝国を下げるダシとして日本に言及しましたが、ODA支出総額ベースでも日本はDAC諸国第3位となっており、本邦の開発援助 の進歩は評価されて然るべきでしょう。

ODAの形態は無償援助vs貸付だけでなく、二国間援助か国際機関に対する援助の多国間援助か(bilateral or multirateral論争は英国のODAで議論されています)、資金協力か物資・人材、開発プログラム等資金以外の援助 など、効果や悪影響の変数が複数あるため、無償援助or貸与総額のみによって良し悪しは語られるべきではない と思われます。日本の貸与重視の根拠も、自助努力を求めるといえば単純すぎで聞こえが悪いものの、強固な財政基盤、なおかつその持続性は経済成長の根底であることは、ルワンダ中央銀行総裁日記を読了済みの読者には よくよくお分かりいただけるのではないでしょうか。Cool Japan ODAの評価は、それを推し進める根拠については語られているため、よりリサーチしてからでも遅くないと思われます。