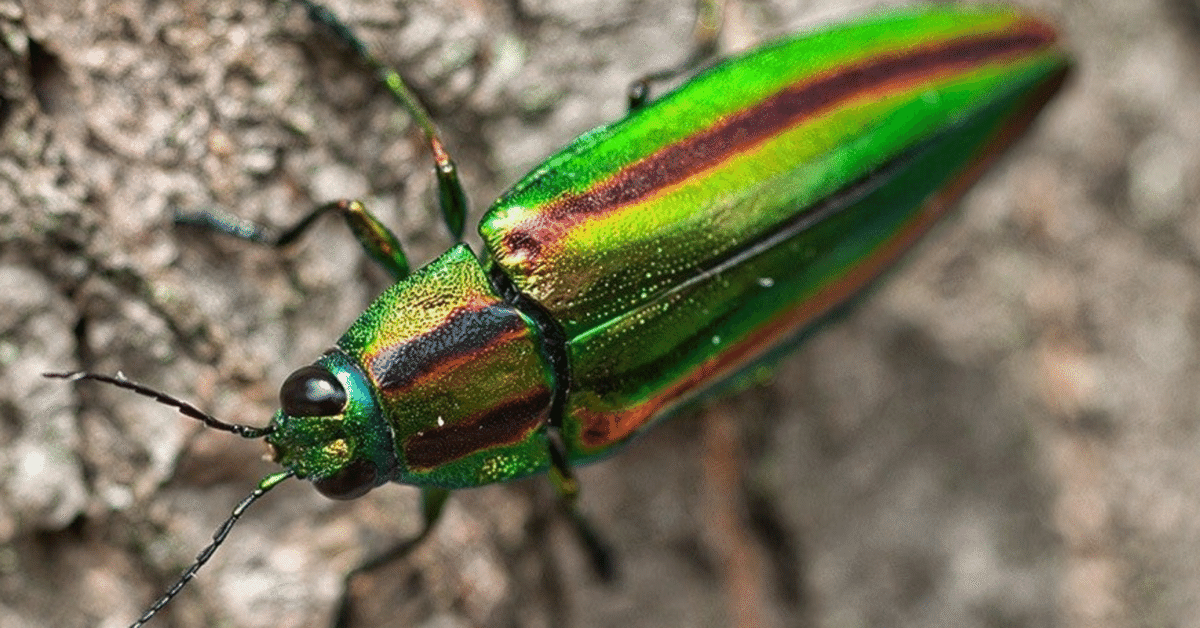

絶世の輝き 古来からの縁起物 タマムシ

北海道以外の日本各地に古来から生息しているタマムシ。その七色に輝く外見の美しさから玉虫色と呼ばれ珍重されてきました。古代の日本では玉(たま)というのは宝石の事を表していたそうです。有名な万葉集803山上憶良(やまのうえのおくら)の歌にも

銀(しろかね)も金(くがね)も玉(たま)も何せむに勝れる宝 子に及(し)かめやも

(金銀や宝石も子どもという宝に勝ることはない)

と言うのもがあります。超少子化で国民自体が消滅しかかっている現代日本では非常に耳の痛い歌でもありますが。。

さて、この宝石の様に扱われたタマムシはすでに飛鳥時代には法隆寺の玉虫厨子(たまむしのずし)という仏像等の貴重品を収納する宝物入れの外側の装飾に本物のタマムシを使い、その羽をちりばめていたりします。この国宝、玉虫厨子にはタマムシの羽がなんと4800匹分が使われたと言われています。この辺からもタマムシ=宝物として扱っていた歴史を感じますよね。

よく神社の周りに昔からのケヤキ、エノキ、カエデが植樹されているのを見かけるのですが、これらの樹木はタマムシが育ち暮らす場所でもあるのです。自然環境が壊されていない地域では今でもこれらの木の非常に高いところを昼間の時間帯にタマムシが飛び回っていたり、朽木に卵を産み付けたりが観察できるそうです。太古の時代には神社の周りにはこの宝物のようなタマムシが飛び回っていたのかな?そのための植樹だったのかな?などと想像してみたりします。

タマムシは「玉虫」、「吉丁虫」(吉丁は昔の女性の装飾用髪飾りのかんざし)とも書かれ、英語ではJewel Beetle(宝石甲虫)とも言われます。良い知らせをもたらす虫です。昔から箪笥(たんす)に入れておくと「着物が増えて着るものに困らない」、「着物に虫がつかない」と言われていました。また財布に入れておくとお金が増える。女性は恋が叶う。まさに良い事ずくめの縁起物ですよね。

いんどねし屋の仕入れ先のインドネシアの島々でもいろいろなタマムシが採取できます。タマムシ科Buprestidaeの虫が実にたくさん生息しています。代表的なものはChrysochroa fulminans。実はこのタマムシ、ジャワ島産の個体は日本のタマムシに似て緑色なんですが、同じ学名の個体でもセレベス島産のものはオレンジ色だったりします。昆虫の世界はまだまだ不思議に満ちていますね。さらにこのジャワ島産のChrysochroa fulminansのそのほとんどは緑色なのですが、稀に青い色の個体も見つかるそうで、このような希少個体は人気が集まります。

インドネシアには数々の島があり、島ごとに進化の方向の違いが発生して多くの昆虫の近縁種が誕生するのですが、先日、インドネシアの昆虫業者の方も「とっても綺麗なタマムシなんだけど、学名同定が最後までできないんだよね」というChrysodema(ムネスジタマムシ属)のタマムシが入荷しました。とても美しい自然の残る事で有名なマルク州セラム諸島で採取された個体だそうです。

学研で出版されている「[超微細]美しい昆虫図鑑」と言うのがあるんですが、この美しい昆虫の代表選手として表紙を飾っているのがベニカドアカタマムシというタマムシです。このベニカドアカタマムシはインドネシア等の南の島で見られる小型のタマムシで、身体が 赤褐色をベースに黄緑・緑・青色と3色に美しく偏光する、まさしく宝石と呼ぶにふさわしいタマムシなのですが、

この希少タマムシも現在、持ち歩き可能な樹脂標本キーホルダーとしてお買い求め頂けます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。