「体験的に死ぬ」参加者インタビュー 〜愛は選ばず、ただそこにある〜

愛とはなんだろう。

心拍を感じながら、自分の心のままに向き合う。

輪郭がぼんやりとして、つかもうとすると離れていく。

辛辣で残酷な現実を越えていくために、持ち続ける。

・

・

・

・

・

・

・

2019年11月25日、inclueはイベント「体験的に死ぬ」を開催し、10代から40代まで、学生や社会人など10人の参加者にお越しいただきました。

本記事では、そんな「体験的に死ぬ」の参加者に行ったインタビューをご紹介します。第2弾は、アオノミキさんです。

(インタビュアー:きのぴー)

・

・

・

・

・

–––まず、「体験的に死ぬ」に参加した理由やきっかけをお聞かせください。

青野さん:Facebookを見てたら、たまたま出てきて、それが最近気になっていることにリンクしたんです。

私はいま緩和ケア(患者の生活の質の維持・向上を目的として、対処療法的に苦痛を緩和する医療行為)という形で死期と向き合う方のお身体に触れる機会があります。そこでは、どんなことを話そうかと考えたり、「腰を据えて、腹をくくって、死に向き合うのってどんな心持ちなのかなあ」と、シンプルに思うことがあるんです。

青野さんが大切にしている、愛犬のヘアアクセサリー

いまここにいる私は「生きて」いるから、「いつか死ぬ」という状況がケアさせていただく方々を通して、具体性を持って迫ってくるのが不思議な感覚で、「もしかするとこの人は遠からず旅立つのかもしれない」と思うと、「死が特別なことではなく、実は身近にあることなのかも」と感じられるようになったんです。

青野さん:また、20年ほど前に病気で友人を亡くした経験も影響しています。

当時、私は友人に対して「もしかしたら病状が良くなるんじゃないか」と思っていました。でも現実はそうならず、あっという間に彼女がこちら側から旅立ってしまって、かなりショックを受けました。

そして、その人に置いていかれたように感じて、その死に対してどう向き合ったら良いか整理することができませんでした。

青野さんの大切な場所、「愛」から連想する、東大寺にある蓮弁の線刻

お墓参りに行く時も、「死ぬってどういうことなんだろう?」とずっと考えていました。その人のおかげで、私の日常が変わったんです。

青野さん:その後も、比較的若い年齢で同年代の別の友人や同級生が他界することがあり、「自分は生かされている」という感覚をずっと持っています。

また、ケアさせていただく方が日々衰弱したり変化するご様子に、構えることなく接していたら、日常的に私も少しずつあちら側(あの世)を意識しながら暮らすようになり、「体験的に死ぬ」を見かけた時に「これは学びかな」と思いましたね。

–––最初にこのイベントを知った時の印象はどうでしたか?

青野さん:「体験的に」がおもしろそうなフレーズだと思いました。誰しも一度しか生きられないし、死んだことがある人とは実体のある形で喋れないから、「死を体験できるならしてみたい」という好奇心が湧いてきました。

青野さんの大切な場所、静岡県須走村

青野さん:私は前世療法※を受けたことがあって、そこには「いろんな人生を生きてきてるよ」って文脈があるんです。だから、死ぬってことをマイナスに捉えてないんです。それを含めて「こういうアプローチの仕方なら前向きに受け止められそうそう」と思いました。

※前世療法:人間は死後人間に生まれ変わるという転生論を前提とした催眠療法。退行催眠により患者の記憶を本人の出産以前まで誘導し、心的外傷等を取り除くとされる。

(参考文献:前世療法|Wikipedia)

・

・

・

・

・

–––先ほどから写真を載せていますが、「体験的に死ぬ」では、人や物、考え方、思い出の場所といった「自分の大切なもの」を書いた20枚のカードを使います。

自分の死が近づいていく度に、カードを1~3枚捨てて、最後の1枚を捨てて「死」を迎えるのです。

「体験的に死ぬ」の振り返りシート。

大切なものを20個書いて、参加者にお持ち帰りいただいています。

本インタビューでは、そんなワークの感想についてもお伺いしました。

・

・

・

・

・

–––まずは、20枚のカードを捨てていった流れを簡単に教えてください。

青野さん:はい。まず全体の流れを通して、「自由を奪われたくない」ということを感じていました。「少しでも自分の心が自由になる、そのためのよすがになる物を残したい」と思ったんです。

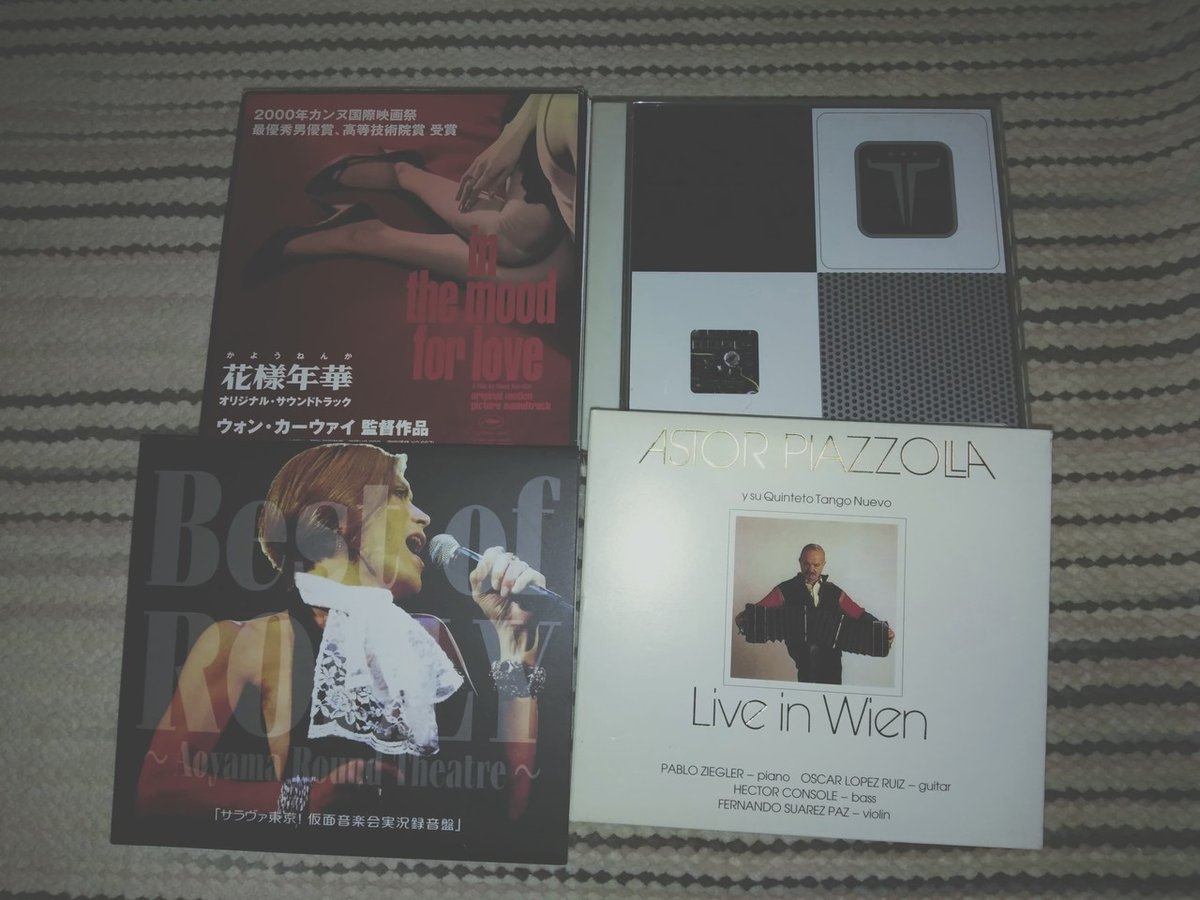

だから、本やCDといったお金で購入できるかもしれない「モノ」は早めに捨てましたし、いつかまた訪れたいと思っていた祖父母の家やパリといった場所も、(ワークの設定上で)身体が動かなくなってきた頃に捨てました。

カードに書いた「大切なもの」のCD

青野さん:これは、「心の中にある執着を捨てる」という意味合いが強かったですね。

自分の中身さえあれば、モノや場所に行く選択肢を捨てても、また頭の中で再現できると思って、割り切りました。

–––ワーク中、他に考えたことや気づいたことはありますか?

青野さん:「自分が好む自由は、自分に関わってくれた他人によって形作られ与えられているのかも」と思いました。

人のカードを捨てる時に、「モノ」を獲得する過程も、人からの影響によって積み上げられたと気づいたんです。

青野さんの愛犬たち

この気づきから、自分は他人との関係性の中に境界を持っている存在であると、より一層鮮やかに感じることができました。

–––では、カードを捨てる時に迷った場面はありましたか?

青野さん:はい。人のカードはほかのジャンルよりも悩みながら5人に絞ったので、残り2人の時に、「あー、どうしよう」と悩みました。

最終的には、片方を捨てるその選択を分析して、自分で自分に「〜〜だから捨てて大丈夫だよ」と説明し、おまじないをかけるようにしながら捨てました。

家族と、赤ん坊の頃の青野さんの写真

青野さん:また、だんだん「自分しかいない」という感覚を持つようになって、「自分のモットーを捨てたら、自分らしさがなくなるんじゃないか」と感じた時はワークといえど怖くなり、迷いましたね。

–––20枚のカードの内、最後はなにが残りましたか?

青野さん:最後のカードは「愛」でした。ワークの終盤、身体機能が低下して、お見舞いに来てくれた人が誰だか判別できない状態になる場面がありました。

その時に「もう人を区別する必要もないし、人にも物にも、想いを寄せる自分は一緒かもしれない」と思ったんです。それで、特定の誰かよりも大切だと思って、愛のカードを残しました。

–––どうして「愛」が残ったと思いますか?

青野さん:亡くなった友人や大切な人たちとは、常に優しさを持って楽しく接してこれたわけではありませんが、それでも繋がっていたいと思いました。

かけがえのない存在なら、自ら働きかけをしなくても常に愛を持っているんだと思います。

私にとって愛は、「愛する・愛さない」と対象を選り分けて向けるものではなく、生きてきた中で誰しも注がれてきたもの、受け取ってきたもの。

既に自身を包み込んでいて、「そこにある」と揺らぎなく感じられる、統合された安らぎみたいなものなんです。

・

・

・

・

・

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

興味を持っていただいた方は、他のインタビュー記事もぜひご覧ください。

- - - - - お知らせ(2020.09.26追記) - - - - -

inclueでは毎月「体験的に死ぬ」をオンラインで開催しています。

次回の日程は、10月4日(日)19:00〜21:15 です。

下記URLよりお申し込みいただけます。ご興味ありましたら、こちらからご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!