創業したいけど何をしたらよいかわからないあなたへ

こんにちは!OfficeLiNQ片貝舞です。

先日群馬県富岡市の創業セミナーに講師として登壇してきました。

今回のセミナーは2日開催で、第1日目が9月5日、2日目が9月30日の開催となっています。12名参加いただいたのですが、皆さんとても熱心な方々ばかりで、創業に向けてわくわくしていらっしゃる様子がとても印象的でした。

第1回目のセミナーテーマが「創業のイメージをつかもう」です。創業というと、開業届や創業融資など、手続きのことばかり気を取られがちですが、それだけでは創業できません。事業計画をしっかり練って、自分が今何をすべきか明確にしながら一歩一歩進んでいかないと、たとえ創業できたとしても長く続けることは難しいです。

とはいえ、事業計画書を作るって難易度高めだと思いませんか?事業計画書ってそもそも何なのかもよくわからない・・・。そんな方向けに事業計画の一歩前である「アイディアを書き出す」ということにチャレンジしていただくのが今回のセミナーでした。単にやりたいことを書き出すのではなく、ワークに沿って書いていくと、自然と事業計画書のネタになる部分が仕上がっていくように構成しました。

今回はnoteをお読みいただいているあなたにも、今回のセミナーの中身をシェアし、事業計画書を書く一歩前までたどり着くお手伝いができればと思っています。

① アイディアを書き出そう

頭の中でふわっと思っているだけで事業は実現しません。アイディアを書き出すと、自身の強みや今足りないものが明確になり、具体的に今何をすべきかに気づくことができますし、事業の軸がしっかり見えるので事業が継続しやすくなります。まずは箇条書きでも良いのでアイディアを書き出してみてください。

アイディアを書き出したらチェックしていただきたいことがあります。

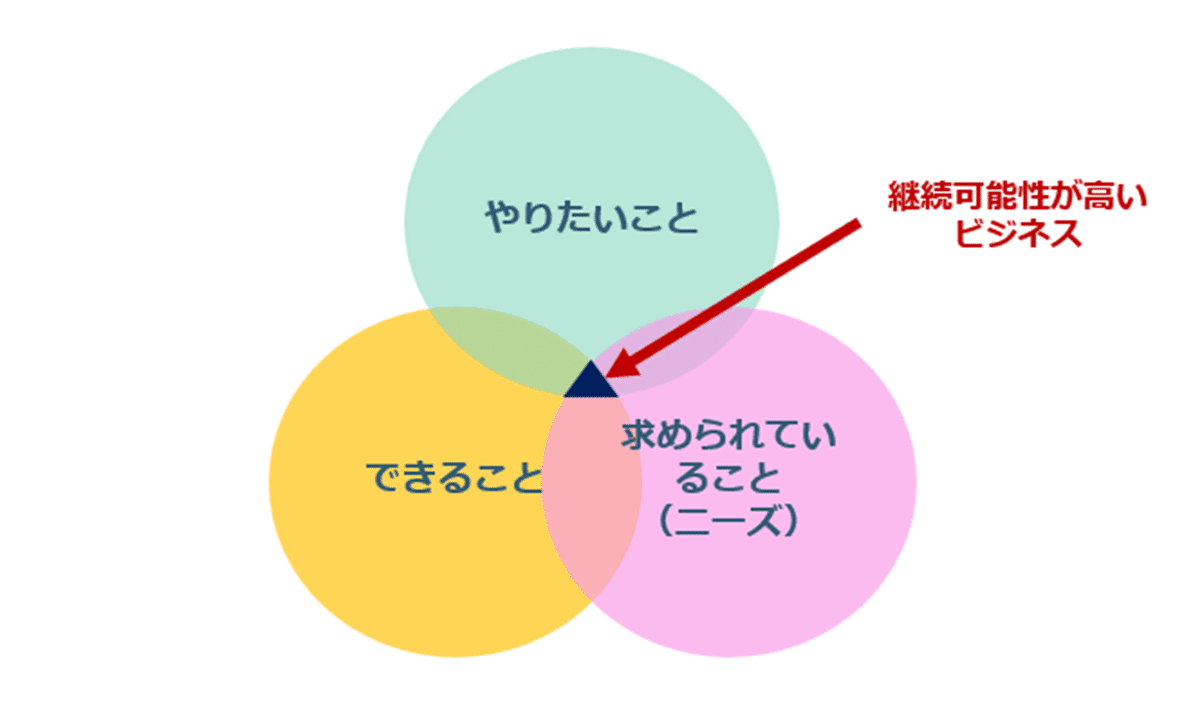

下図を見てください。やりたいこと、できること、求められていること全てが揃った部分が持続しやすいビジネスです。やりたい気持ちや得意だからというだけでビジネスを始めるのは気が早いです。やりたいビジネスがこの条件を満たすか、よく考えてみてください。

もし、やりたいことだけで事業を進めようとしている場合、本当にニーズがあるのか調べる必要があります。または、やりたいけど、自分が得意なことを活かせる分野なのかも非常に重要です。

例えば私の例でいうと、企業は常に経営課題を抱えています。なので、中小企業診断士が経営相談にのることはニーズがあると思います。ではどんな分野で私が活躍できるのか(できること)というと、これまでの経験を活かして、サービス業(宿泊業や飲食業)が挙げられます。群馬県では製造業の経営支援ニーズがありますが、そこには製造業を得意とする診断士が支援に入ることが多いです。このようにやりたいことの中で得意分野を見極めて事業内容をその分野に絞ることが継続しやすいビジネスにするコツです。

②事業の目的を考えよう

何のための事業をやるのか、その事業によってどんな社会を実現したいのか、など、事業の目的を明確にします。これを言語化すると、「経営理念」になります。経営理念は今後経営判断をする上での軸となるため非常に重要です。

経営理念とは、事業を進める上での基準や考え方を明文化したものなので、事業が社会にどのように役立つのか、どのように社会貢献するのかを示すものでもあります。経営理念という大げさな名前から、大企業がつくるイメージがありますが、個人事業でも十分大切なものになるので、開業前にしっかりと明文化しておきましょう!!

経営理念があると、将来的に従業員を雇うことになったとしても、事業の方向性を共有することができます。

法人化してもしなくてもチームとして事業を行う上で、事業の方向性に関する共通認識を持っていることはとても大切なのです。

③自分の現在地を知る

経営理念を事業のゴールとしたとき、スタート地点がわからないと、どのように進めばよいかわかりません。自分が今どんな状況なのか現状を分析します。分析手法は様々ありますが、必ずチェックすべきなのは、自社の強み、弱み、競合他社、顧客(市場)、業界です。それぞれの動向を調べてみてください。

え、それじゃわからない・・・。もっと詳しく・・・。という方向けに少しだけどんな手法があるのかご紹介します。

・3C分析

Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)を分析するから3C分析と呼ばれています。「自社」は、今持っている強みや経営資源、ビジネスの特徴、経営理念などを整理します。「市場・顧客」は市場規模や市場の成長性、顧客ニーズや顧客の動向(消費行動)などを整理します。「競合」は業界の動向や各競合の特徴、競合の動向などを整理します。これらを整理して、自社がこの市場でこれらの競合たちと戦っていけるのかを客観的に分析していきましょう。自社が足りないものを見つけることができたり、成長市場ではないのに創業しようとしていることがわかったり、競合が多すぎて埋もれてしまうことが分かったりと、必ずしも創業を後押しできる分析結果であるとは限りません。

・SWOT分析

非常に有名な分析手法です。自社の環境を強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つに分解して整理する手法です。強み、弱みは自社の内部環境、機会、脅威は外部環境という風に分かれています。内部環境は自社で変えられる要素ですが、外部環境は外の環境なので変えられないものです。機会、脅威という言葉は少しわかりづらいので、私はいつも機会を自社の追い風となるような出来事、脅威を向かい風になるような出来事、と言い換えて事業者さんにお伝えしています。円安や法改正、感染症拡大やインバウンド需要などで自社が影響を受ける場合機会または脅威に含まれます。これらを整理したら、強みと機会を活かすような戦略を練るのがコツです。うまく強みをアピールし、追い風に乗ってビジネスをスタートさせるために状況を整理する手法がSWOT分析です。

手法はこれだけではありませんので、もっと詳しく知りたい方は、「環境分析 手法」とか、「環境分析 フレームワーク」で検索してみてください。

④誰に何をどのように提供する?

自分の現在地がわかったら、ゴールに向かうための戦略を練ります。それが「事業戦略」。シンプルに言うと、「誰に、何を、どのように提供するのか」を決めます。その際、自社の強みを活かすこと、競合と比べて優位性を出すこと(または競合しない商品・サービスを選ぶこと)、顧客のニーズをつかむこと等に気をつけます。

事業戦略というと難しそうなことに感じますが、誰に向けての商品サービスなのか、どんな商品サービスを提供したいのか、どうやって提供したいのかを言語化すると言うことです。そんなに難しいことではありません。

ここで一番大切なのは、「誰に」です。事業で一番ふわふわしてしまう部分、それがターゲットだと思います。皆に買ってもらいたい、皆に喜んでもらいたいと思うあまり、ついついターゲットを広く設定してしまいがちですが、それでは「あなたに届けたい!」というメッセージが顧客に伝わりません。ターゲット設定はしっかり考えましょう。

ターゲット設定について詳しく知りたい方は、私のインスタをチェックしてみてください。

⑤誰がいつ何をすべきか具体的に決めよう

事業戦略が決まったら、その戦略を進めるために誰がいつ、何をすべきかといういわゆる戦術を決めていきます。これがアクションプラン(実施計画)です。ここまでくれば具体的に必要な協力者、資金などの経営資源が明確になってきます。それに合わせて収支計画や資金計画も立てることができます。

この辺になってくるとなんだか事業計画書って感じがしてきませんか?

ここまで書ければ事業計画書に書くためのネタがかなり集まってきます。

おまけ 競合分析の仕方について

先ほど、現状を分析する場合少なくとも、自社、顧客(市場)、競合、業界は分析してほしいと伝えましたが、イメージがわかない方も多いと思います。ここではおまけとして競合分析についてお話します。

競合とは、自社の商品・サービスを求める顧客が代替案として持つことのできる選択肢です。車なら車メーカーが競合になるかもしれませんし、カーシェアリングのサービスが競合になるかもしれません。バイクや自転車なども場合によっては競合になるでしょう。

競合の考え方については過去記事にも載せているのでもっと詳しく知りたい方は併せてチェックしてみてください。

競合をリストアップしたら、それぞれの特徴を整理し、ポジショニングマップに整理することをお勧めします。

ポジショニングマップとは市場における自社製品のポジションを競合他社と比較して視覚的に示した図で一般的には縦軸×横軸の二次元マップのことを指します。4象限にわけるので、自社が他社と似たような場所に位置してしまった場合、どのように差別化を図るのか考えることができますし、競合と同じポジションに立たないようにする方法を考えるきっかけができます。

セミナーでは例としてイヤホンの例を出してみました。ポジショニングマップのコツは縦軸と横軸を顧客の視点と商品・サービスの視点で分けることです。イヤホンの例でいうと、スポーツ用か音楽鑑賞用かは顧客ニーズ、顧客の用途視点ですよね。低温重視か高音重視かは製品の機能に関する視点です。このように顧客側が求めていることや客層などで一つの軸を作り、もう一つの軸で商品・サービスの機能面や特徴を整理してあげると質のよいポジショニングマップが作れます。ここでやってはいけないのが価格軸と品質軸に分けることです。高級⇔リーズナブルの軸と高品質⇔低品質の軸で分けると、高ければ品質はよくなるだろうし、安かろう悪かろうになることはなんとなく想像つきますね。相関性のあるものを軸に選んでしまうとあまり意味のないポジショニングマップになってしまいます。気をつけましょう。

今回のセミナーはポジショニングマップを作ってみるところが一番盛り上がるポイントとなりました。セミナー内ではとあるカフェを事例に挙げて近隣の飲食店と比較するというワークをしたのですが、皆さん色んな意見を出し合い、とても素敵なオリジナルのマップを完成させていました。

ワークの中身が気になる!とか、事業計画のネタづくり、やってみたい!という方向けにここから先はセミナー時の資料をこの記事の一番下にて公開しています。気になる方はチェックしてみてください。

今回のセミナー内容は創業だけでなく、事業計画の見直しにも活用できます。もしもっと詳しく知りたいという方はインスタグラムのDMまたはHPからメールでお問い合わせください!

ここから先は

¥ 800

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?